陽皐地区は、下條村役場の南約3kmのところ

国道151号線のさつき信号を西へ入ります

間も無く大山田神社の参道が東向きに見えて来ます

少し先へ行って、左側の沢を渡る橋の南側に駐車スペースがあります

ここに 車を置かせて頂いて、参道まで歩いて行きましょう

車を置かせて頂いて、参道まで歩いて行きましょう

駐車スペース前から見た、沢を渡ると正面の山の上に大山田神社が鎮座します

参道入口です

郷社 大山田神社です

鳥居です

鳥居をくぐって直ぐ左に祠です

蚕玉神の石碑です

長い石段が続いています

石段中程に手水が有ります

杉の大木の並ぶ参道石段が続きます

ようやく平な参道に変わりました

右手に祠です

長い参道の先にようやく社殿が見えてきました

参道右手に参道杉並木で一番太いと思われる杉の大木です

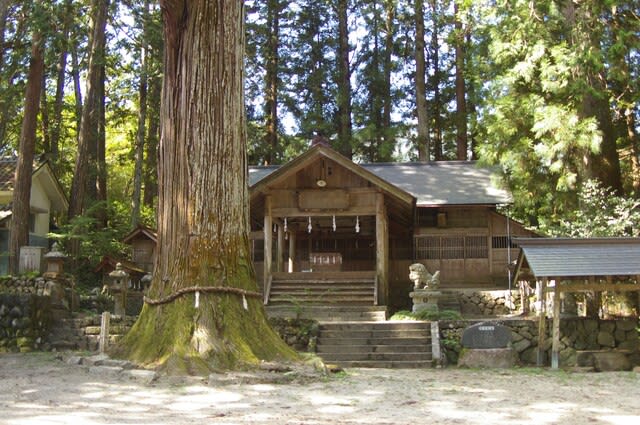

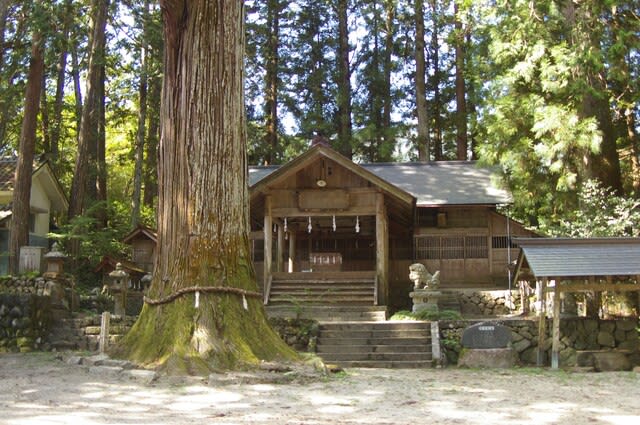

境内に入りました、正面の社殿の前に目的の大杉です

右拝殿です

左拝殿です諏訪神社の建築方法に近いのでしょうか

軒の懸け額には福禄寿の文字が見えます

手水舎です

拝殿前から

天然記念物標柱です

説明版です

下條村文化財 天然記念物2号

名称 大山田神社の大杉

所在地 下條村陽皐4588番地

所有者 大山田神社

管理者 大山田神社氏子

種別 すぎ(スギ科)

文化財の性質形状及構造

目通り太さ7,2m、根廻り11,5m、樹高約45m

樹令 推定800年

参考となる事項

杉は日本の特産種で全国各地で巨木喬木が多い。本樹は古くから大山田神社の御神木として保護崇められてきた

、当地方では羽根の大杉(月瀬の大杉)、立石の夫婦杉(雄杉と雌杉)など有名であるが、この木も郡下では有数のものである。

指定年月日

昭和60年2月15日

下條村教育委員会

南側から

拝殿前から

文化財標柱です

境内社です

石碑です

説明版です

式内社 大山田神社

重要文化財指定

御祭神 大巳貴命(大国主命)

相殿 応神天皇

相殿 鎮西八郎為朝

社地 下條村陽皐4588番地

社殿 拝殿奥の覆屋に三社殿が祀られている

八幡宮社殿(室町時代)重要文化財指定

間口2,57m、奥行2,58m、一間社流造、向拝付、二重繁棰、栃板葺、縁勾欄、脗障子付、蟇股、木鼻象形で彫刻等格調高い社殿である。

山田神社社殿(江戸時代中期)一間社流造

八郎明神社殿(室町時代)重要文化財

八幡宮社殿と同手法であるが梢附表である

この二社殿は室町時代中期、永正4年(1507)に再建された。蟇股、木鼻、斗栱等当時の技法を伝え中央文化による数少ない貴重な社殿である。明治45年内務省により特別保護建造物に指定、昭和30年文化庁より重要文化財指定を受け、昭和47年文化庁による解体修理を行った。

神社の沿革・歴史

古代この辺り一帯は「菅野荒野」と呼ばれ、万葉集に詠まれ、菅野朝臣真道縁の地とされている。神社の創立年代は詳かではないが、平安時代醍醐天皇による延喜式神名帳に載る信濃国48座、伊那郡2座の一座で、千年以上の歴史を持つ神社である。

室町時代に至り、領主下条氏はここに正八幡宮と諏訪明神宮を祀り一族の氏神とした。これにより近郷の総鎮守として人々の崇敬厚く、特に下森氏七代目伊豆守家氏は京都より宮大工村氏一族を招き社殿の造営を為さしめ、現在当神社の外、古塔八幡宮に二社殿がのこり、何れも重要文化財指定を受けている。これは下条氏の文化水準及び力を示すものであり、神社の名声を広め重文を持つ式内社として貴重な存在となった。江戸時代は人々の産土神として祭られ、八幡宮へ幕府より朱印地拾石を与えられた。寛永年間風倒木のため、八郎明神社殿が損傷を受けるなど向拝の時期もあったが、貞享・延享・宝暦年代に神主等によって修復され、下条氏以来潜めていた式内社大山田神社の社名復活を行い、人々の信仰を冨に集め、明治7年郷社に列した。

社叢、境内は数百年の老杉を初め杉桧の大木が繁り、この元に繁茂する植物は約二百八十種類で、然も南限北限の植物が混生する貴重な場所とされ、特に「青木」の群生は珍しい。

祭礼 春 4月5日

秋 10月 日 電燈の獅子舞が行なわれる

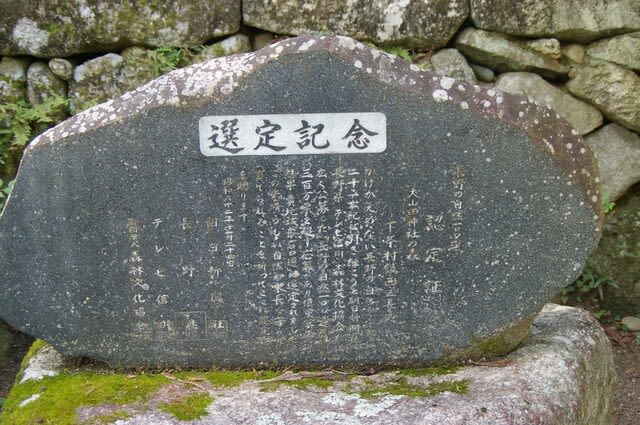

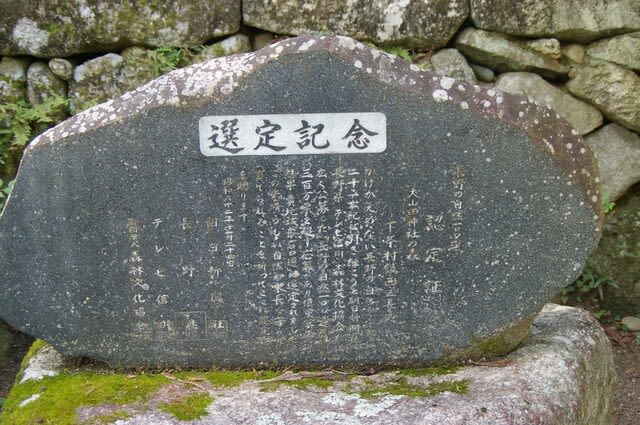

長野の自然100選 選定記念の石碑です

裏参道から帰りましょう

秋そばの花が満開です

棚田の稲刈が済んで干されています

では、次へ行きましょう

国道151号線のさつき信号を西へ入ります

間も無く大山田神社の参道が東向きに見えて来ます

少し先へ行って、左側の沢を渡る橋の南側に駐車スペースがあります

ここに

車を置かせて頂いて、参道まで歩いて行きましょう

車を置かせて頂いて、参道まで歩いて行きましょう

駐車スペース前から見た、沢を渡ると正面の山の上に大山田神社が鎮座します

参道入口です

郷社 大山田神社です

鳥居です

鳥居をくぐって直ぐ左に祠です

蚕玉神の石碑です

長い石段が続いています

石段中程に手水が有ります

杉の大木の並ぶ参道石段が続きます

ようやく平な参道に変わりました

右手に祠です

長い参道の先にようやく社殿が見えてきました

参道右手に参道杉並木で一番太いと思われる杉の大木です

境内に入りました、正面の社殿の前に目的の大杉です

右拝殿です

左拝殿です諏訪神社の建築方法に近いのでしょうか

軒の懸け額には福禄寿の文字が見えます

手水舎です

拝殿前から

天然記念物標柱です

説明版です

下條村文化財 天然記念物2号

名称 大山田神社の大杉

所在地 下條村陽皐4588番地

所有者 大山田神社

管理者 大山田神社氏子

種別 すぎ(スギ科)

文化財の性質形状及構造

目通り太さ7,2m、根廻り11,5m、樹高約45m

樹令 推定800年

参考となる事項

杉は日本の特産種で全国各地で巨木喬木が多い。本樹は古くから大山田神社の御神木として保護崇められてきた

、当地方では羽根の大杉(月瀬の大杉)、立石の夫婦杉(雄杉と雌杉)など有名であるが、この木も郡下では有数のものである。

指定年月日

昭和60年2月15日

下條村教育委員会

南側から

拝殿前から

文化財標柱です

境内社です

石碑です

説明版です

式内社 大山田神社

重要文化財指定

御祭神 大巳貴命(大国主命)

相殿 応神天皇

相殿 鎮西八郎為朝

社地 下條村陽皐4588番地

社殿 拝殿奥の覆屋に三社殿が祀られている

八幡宮社殿(室町時代)重要文化財指定

間口2,57m、奥行2,58m、一間社流造、向拝付、二重繁棰、栃板葺、縁勾欄、脗障子付、蟇股、木鼻象形で彫刻等格調高い社殿である。

山田神社社殿(江戸時代中期)一間社流造

八郎明神社殿(室町時代)重要文化財

八幡宮社殿と同手法であるが梢附表である

この二社殿は室町時代中期、永正4年(1507)に再建された。蟇股、木鼻、斗栱等当時の技法を伝え中央文化による数少ない貴重な社殿である。明治45年内務省により特別保護建造物に指定、昭和30年文化庁より重要文化財指定を受け、昭和47年文化庁による解体修理を行った。

神社の沿革・歴史

古代この辺り一帯は「菅野荒野」と呼ばれ、万葉集に詠まれ、菅野朝臣真道縁の地とされている。神社の創立年代は詳かではないが、平安時代醍醐天皇による延喜式神名帳に載る信濃国48座、伊那郡2座の一座で、千年以上の歴史を持つ神社である。

室町時代に至り、領主下条氏はここに正八幡宮と諏訪明神宮を祀り一族の氏神とした。これにより近郷の総鎮守として人々の崇敬厚く、特に下森氏七代目伊豆守家氏は京都より宮大工村氏一族を招き社殿の造営を為さしめ、現在当神社の外、古塔八幡宮に二社殿がのこり、何れも重要文化財指定を受けている。これは下条氏の文化水準及び力を示すものであり、神社の名声を広め重文を持つ式内社として貴重な存在となった。江戸時代は人々の産土神として祭られ、八幡宮へ幕府より朱印地拾石を与えられた。寛永年間風倒木のため、八郎明神社殿が損傷を受けるなど向拝の時期もあったが、貞享・延享・宝暦年代に神主等によって修復され、下条氏以来潜めていた式内社大山田神社の社名復活を行い、人々の信仰を冨に集め、明治7年郷社に列した。

社叢、境内は数百年の老杉を初め杉桧の大木が繁り、この元に繁茂する植物は約二百八十種類で、然も南限北限の植物が混生する貴重な場所とされ、特に「青木」の群生は珍しい。

祭礼 春 4月5日

秋 10月 日 電燈の獅子舞が行なわれる

長野の自然100選 選定記念の石碑です

裏参道から帰りましょう

秋そばの花が満開です

棚田の稲刈が済んで干されています

では、次へ行きましょう