戸隠上祖山地区は、長野市役所の西約13kmのところ

国道406号線を裾花川に沿って西へ、新しくなった国道の志垣トンネル・祖山トンネルと連続して貫けると間も無く国道右手(北側)に南方神社本殿参道の道標が建っています、南方神社は集落の中を南側の山の斜面を上がって行きます

参道入口に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

国道脇の南方神社本殿参道標柱です

参道入口です

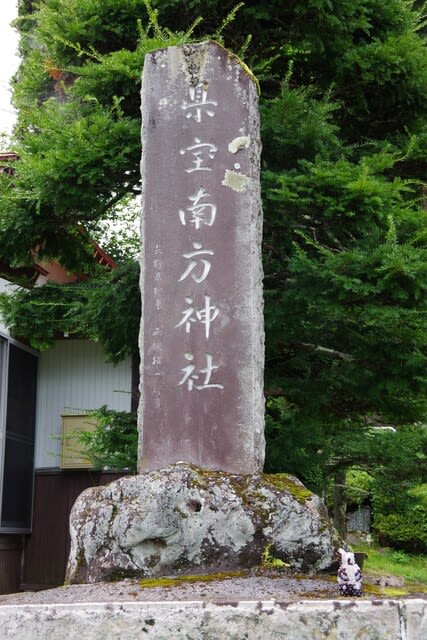

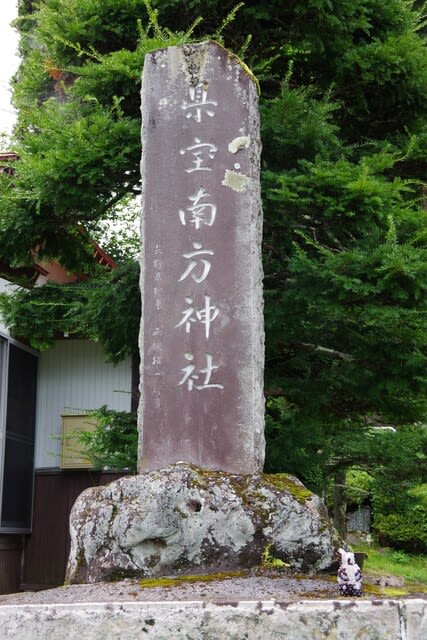

県宝南方神社です

水盤には水が滾々と流れています

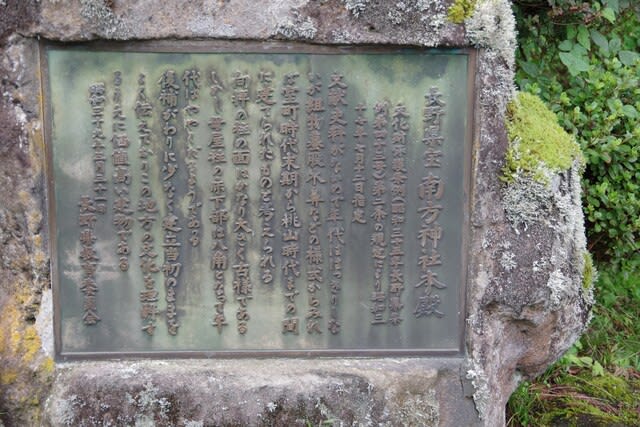

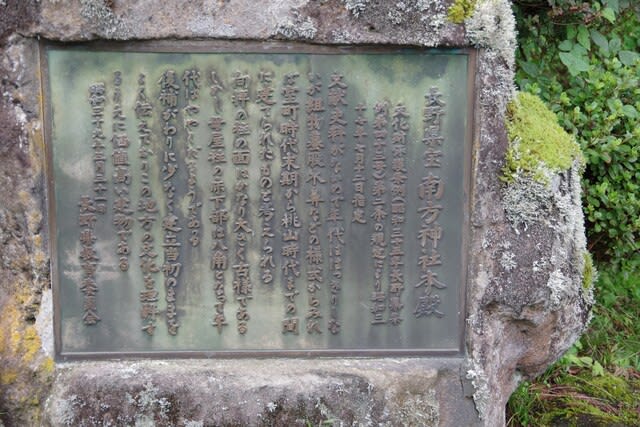

説明プレートです

長野県宝南方神社本殿

文化財保護条例(昭和35年長野県条例第43号)第2条の規定により昭和37年7月12日指定

文献史料がないので年代ははっきりしないが、組物蟇股木鼻などの様式からみれば室町時代末期から桃山時代までの間に建てられたものと考えられる。

光背の柱の面はかなり大きく古様である、しかし母屋柱の床下部は八角となって年代はややくだるようである。

後補がわりに少なく建立当初のままを伝えており、この地方の文化を理解するうえに価値高い建物である。

昭和39年3月31日

長野県教育委員会

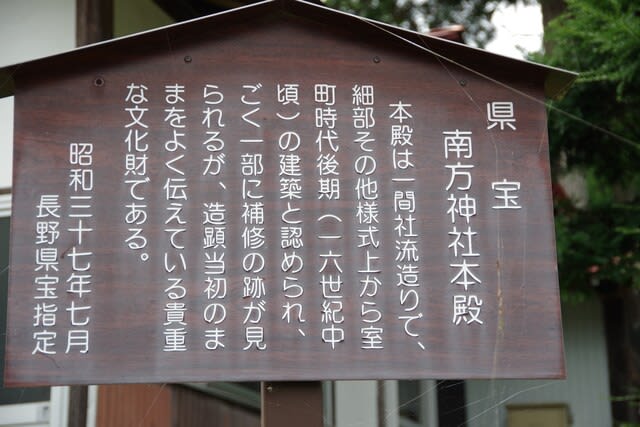

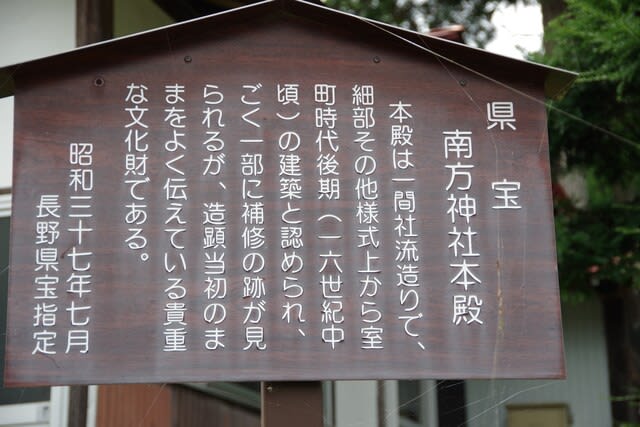

説明版です

県宝

南方神社本殿

本殿は一間社流造りで、細部その他様式上から室町時代後期(16世紀中頃)の建築と認められ、ごく一部に補修の跡が見られるが、造顕当初のままをよく伝えている貴重な文化財である。

昭和37年7月 長野県宝指定

石段の上に朱色の鳥居です

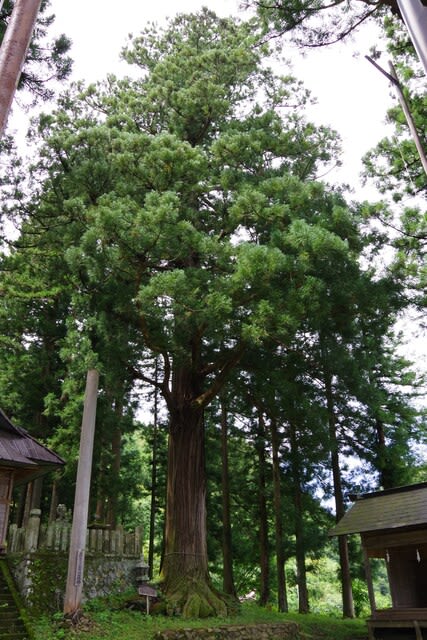

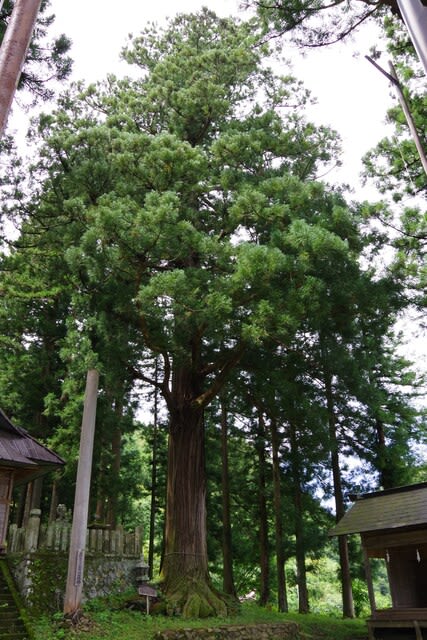

鳥居右手にはスギの大木です

鳥居下から境内超しに社殿です

社殿前境内には御柱が建ちます

狛犬です

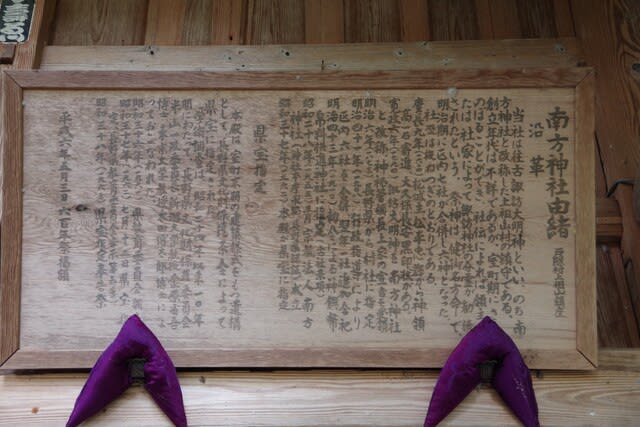

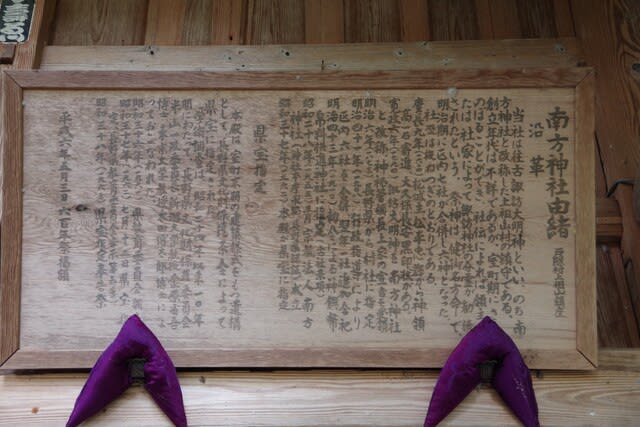

社殿軒下の由緒書です

南方神社由緒 戸隠村上祖山鎮座

沿革

当社は往古諏訪大明神といい、のち南方神社と改称した上祖山村の鎮守である

創立年代は不詳であるが、室町期にさかのぼることができ、社伝によれば領主または社家によって諏訪神社の分霊が勧請されたという。祭神は建御名方命で、明治期に区内7社が合併し6神となった。

社歴は概ねつぎのとおりである。

慶長9年(1604)松代城主松平忠輝から神領高一石寄進、大久保長安黒印状がある。

寛政6年(1794)諏訪大明神を南方神社と改称神祗管領長上家の宣告を受領。

明治41年(1908)行政指導により区内6社を合併、翌年1社追加合祀。

明治43年(1910)勅令による神饌幣帛料供進神社に指定(古社条項)。

昭和28年(1953)3月宗教法人南方神社(神社本庁承認、長野県認証)成立。

昭和37年(1962)本殿が県宝に指定。

県宝指定

本殿は室町末期の建築様式をもつ遺構として、長野県文化財保護条令によって県宝に指定された。

学術調査は、昭和24年以来10年間にわたって,長野県文化財保護委員会米山一政委員長、新潟大学教授金原省吾博士、東京大学教授太田博太郎博士によっておこなわれた。

昭和36年(1961)県教育委員会調査

昭和37年(1962)7月12日県宝指定(長野県教育委員会告示第5号)

昭和38年(1963)県宝指定奉告祭

平成6年5月3日600年祭掲額

本殿は覆屋の中です

社殿前境内右手に目的のスギです

境内右手の建物は舞殿(神楽殿)のようです

スギを南側から

南東側から、目通り幹囲5.8mの巨木です

北側から見ました

では、次へ行きましょう

国道406号線を裾花川に沿って西へ、新しくなった国道の志垣トンネル・祖山トンネルと連続して貫けると間も無く国道右手(北側)に南方神社本殿参道の道標が建っています、南方神社は集落の中を南側の山の斜面を上がって行きます

参道入口に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

国道脇の南方神社本殿参道標柱です

参道入口です

県宝南方神社です

水盤には水が滾々と流れています

説明プレートです

長野県宝南方神社本殿

文化財保護条例(昭和35年長野県条例第43号)第2条の規定により昭和37年7月12日指定

文献史料がないので年代ははっきりしないが、組物蟇股木鼻などの様式からみれば室町時代末期から桃山時代までの間に建てられたものと考えられる。

光背の柱の面はかなり大きく古様である、しかし母屋柱の床下部は八角となって年代はややくだるようである。

後補がわりに少なく建立当初のままを伝えており、この地方の文化を理解するうえに価値高い建物である。

昭和39年3月31日

長野県教育委員会

説明版です

県宝

南方神社本殿

本殿は一間社流造りで、細部その他様式上から室町時代後期(16世紀中頃)の建築と認められ、ごく一部に補修の跡が見られるが、造顕当初のままをよく伝えている貴重な文化財である。

昭和37年7月 長野県宝指定

石段の上に朱色の鳥居です

鳥居右手にはスギの大木です

鳥居下から境内超しに社殿です

社殿前境内には御柱が建ちます

狛犬です

社殿軒下の由緒書です

南方神社由緒 戸隠村上祖山鎮座

沿革

当社は往古諏訪大明神といい、のち南方神社と改称した上祖山村の鎮守である

創立年代は不詳であるが、室町期にさかのぼることができ、社伝によれば領主または社家によって諏訪神社の分霊が勧請されたという。祭神は建御名方命で、明治期に区内7社が合併し6神となった。

社歴は概ねつぎのとおりである。

慶長9年(1604)松代城主松平忠輝から神領高一石寄進、大久保長安黒印状がある。

寛政6年(1794)諏訪大明神を南方神社と改称神祗管領長上家の宣告を受領。

明治41年(1908)行政指導により区内6社を合併、翌年1社追加合祀。

明治43年(1910)勅令による神饌幣帛料供進神社に指定(古社条項)。

昭和28年(1953)3月宗教法人南方神社(神社本庁承認、長野県認証)成立。

昭和37年(1962)本殿が県宝に指定。

県宝指定

本殿は室町末期の建築様式をもつ遺構として、長野県文化財保護条令によって県宝に指定された。

学術調査は、昭和24年以来10年間にわたって,長野県文化財保護委員会米山一政委員長、新潟大学教授金原省吾博士、東京大学教授太田博太郎博士によっておこなわれた。

昭和36年(1961)県教育委員会調査

昭和37年(1962)7月12日県宝指定(長野県教育委員会告示第5号)

昭和38年(1963)県宝指定奉告祭

平成6年5月3日600年祭掲額

本殿は覆屋の中です

社殿前境内右手に目的のスギです

境内右手の建物は舞殿(神楽殿)のようです

スギを南側から

南東側から、目通り幹囲5.8mの巨木です

北側から見ました

では、次へ行きましょう