上平窪地区は、いわき市役所の北約4kmのところ

国道399号線を北へ進みます

国道が北側の山間地に登って行く途中から左手の住宅地の中を進むと

旧利安寺跡の大日堂の入り口が有ります

標柱前の

駐車スペースっを利用させて頂きました

寺の跡には民家があり、大日堂は庭の南端に在ります

シイノキ群は、墓地を取り巻くように在ります

旧利安寺の参道入り口です

福島県指定天然記念物 上平窪のシイノキ群の標柱です

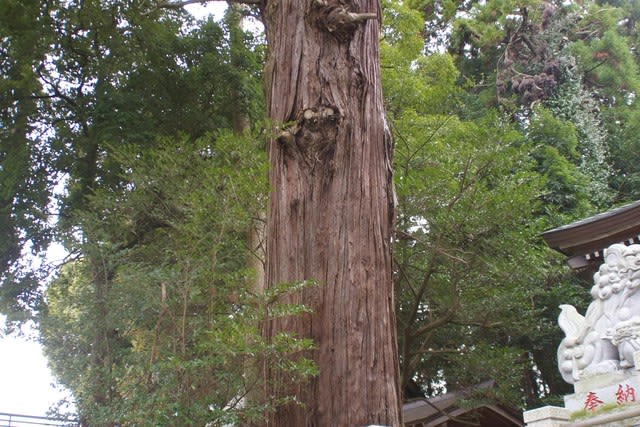

参道を進むと大日堂が有ります、後ろ側にシイの巨木が立います

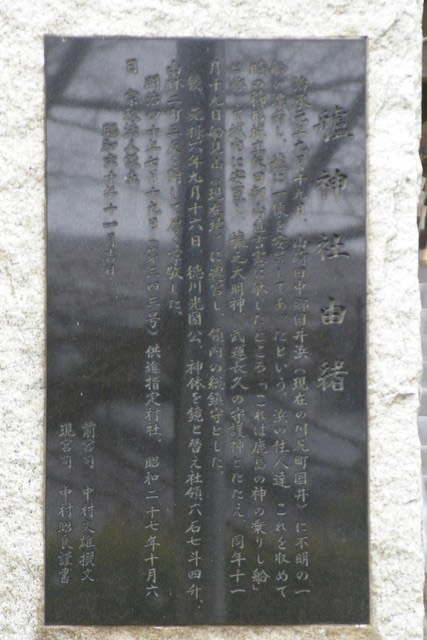

説明版があります

福島県指定天然記念物

上平窪のシイノキ群

昭和28年10月1日指定

所在地 いわき市上平窪字横山

所有者 いわき市

シイノキは暖地い生えるブナ科の常緑高木です。

当地は旧利安寺の境内で、その外周に巨樹7本がうっそうと茂っている。

南側の東(御堂の後ろ)にあるものは、目通り幹周り5,0m、樹高約15,0m、

その西にあるものは同幹周り5,0m、北側の西にあるものは同幹周り6,0mで、樹

は二つに分かれ、樹高は18,0m、その他の小さいものでも幹周りは2,0mにおよ

ぶ。

シイノキは、本県と宮城県の海岸部が自生の北限であるが、いわき地区以外には、こ

のような巨樹をみることはまれである。

なお、この旧利安寺には、明暦年間に小川堤を開いた沢村勝為の墓があり、付近には

横山台古墳群などの遺跡もある。

福島県教育委員会

では、説明版にある順序で見てみましょう

南側東にある幹周り5,0mのシイノキです

北側から観ました

南側西にある幹周り5,0mのシイノキです

北東がわから見ました

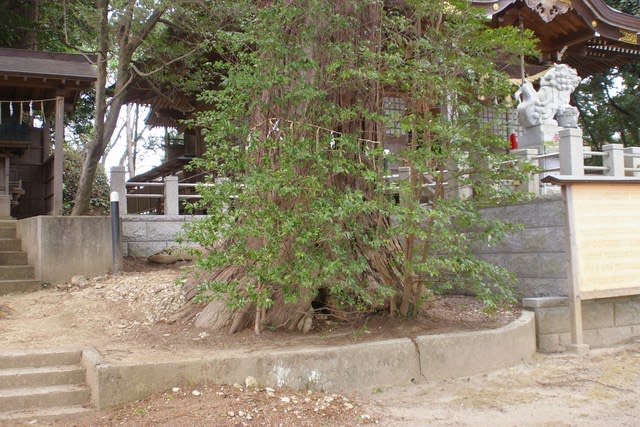

北側西の幹周り6,0mの一番太いシイノキです

南から見ました

御堂わきから見ました

北の端の目通り幹周り約2,0mのシイノキです

沢村勝為の墓です

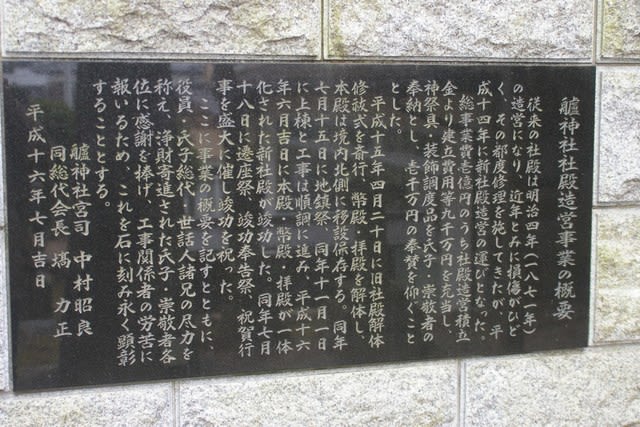

説明版です

記

磐城小川江筋は、江戸時代初期、磐城平藩主内藤侯の治世下(せいさくのもと)に開削されたもので

あり、工事は寛永10年(1633)頃に始められ、寛文5年(1665)に完成したと伝えられてい

る。

本水路は、いわき市小川町関場地内に於いて夏井川から大堰により取水し、北部丘陵地帯を山麓(山

のふもと)に流下し、仁井田川に達する延長約30kmの農業用水路である。

地域は、小川町関場地区から平窪・神谷・草野・四倉町北部までの受益面積945ヘクタール、夏井

川左岸地域をうるおしている、また、本水路を共用していわき市上水に一部利用されている。

藩主内藤忠典侯の命を受け開削に当たった郡奉行澤村勘兵衛公は、慶長18年(1613)現在の千

葉県君津市佐貫町に生まれ、幼名を直勝と言った、後で郡奉行になった兄重勝氏とともに平才槌小路に

居を賜ったといわれている。澤村勘兵衛公が普請奉行につかれたのは寛永10年(1633)、また、

郡奉行になられたのは寛永18年(1641)9月5日、澤村侯29歳の秋である。

伝承によると、当時いわき地方が干ばつ(日照り)にみまわれ、農民が大変困っていた、澤村公が藩

命を受け、被害の様子を調べての帰り、泉崎の光明寺の住職歓順法師を訪ねて会談して

「名には似ぬ泉崎にて水に飢え、実らぬ村の寺の淋しさ」

と、一句詠む、かねてより澤村公の人となりを尊敬していた法師は次の一句を返して、川筋の開削を進

言した。

「稲のめ、江水ひかれよ関場より、用うる水は、山のふもとを」

奉行である澤村公は知行高・役高合わせて500石、そのうち300石を費用に充てることを申し出

て藩主の許可を得、工事に着手した。当時は今のような測量機械が無かったために、夜提灯を灯して高

低を調べ、漏水箇所には菰(藁で編んだ物)を敷き、その上に粘土を塗り、隧道を掘ったときに岩場か

ら蛇の大群に遭っては、蛇塚を築き利安寺を建立して僧を招き経をとなえ、その後正保2年(1645

)には大日堂を建てて本尊に大日如来を勧進(迎え入れる)して工事の完成っを祈った。澤村公は昼夜

の別なく懸命に工事を進め下流まで水を通した。然るに「田の見直し測量が悪かった」「許可なく寺を

建て寄付をした」などのざん言(事実っを曲げ偽り目上の人に悪く言うこと)が理由で追放の身となり

、遂に明暦元年(1655)7月14日、大館の西岳寺(現在大宝寺)に於いて自刃された、享年43

歳であった。

墓地は地元民によって整えられ、その後、明治27年(1894)に修復された、現在の墓は大正2

年(1913)平窪村村長松崎松治の上申によって、小川江筋普通水利組合管理者青沼鉾太郎郡長時代

に改修されたものである、その後澤村公の功績が認められ大正4年(1915)10月1日、従五位が

追贈されたのである。

江戸時代初期から澤村公の霊を慰めるため、地域の農民達によって「じゃんがら念仏おどり」が始め

られた、これが「磐城じゃんがら念仏」の始まりとされている。

合掌

福島県いわき農林事務所 前所長 小山正雄撰

いわき小川江筋沿革史より記す

理事長 中根久守

平成19年7月

水土里ネット磐城小川江筋

福島県いわき市平鎌田字小山下39番地

磐城小川江筋土地改良区

治水の石碑です

では、次へ行きましょう

駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

電車が通過して行きます

電車が通過して行きます