2016年10月17日、内子町八日市護国(重要伝統的建造物群保存地区)を散策しました。四国2泊3日の旅程で高知から須崎、四万十、足摺岬温泉宿泊し、宇和島城、西予市の卯之町、大洲を廻り、2日目の最後の観光地です。JR予讃線の内子駅から内子座まで約700mで高昌寺まで古い町並みが続きます。

「金比羅街道、四国遍路道として開けた旧街道。江戸期~明治期にかけて製蝋業にて発展、漆喰塗大壁の家が750メートル軒を連ねる。本芳我家、上芳我家、大村家など、中心的建物は特に上質である。」

map

高昌寺の近くに駐車場があります。

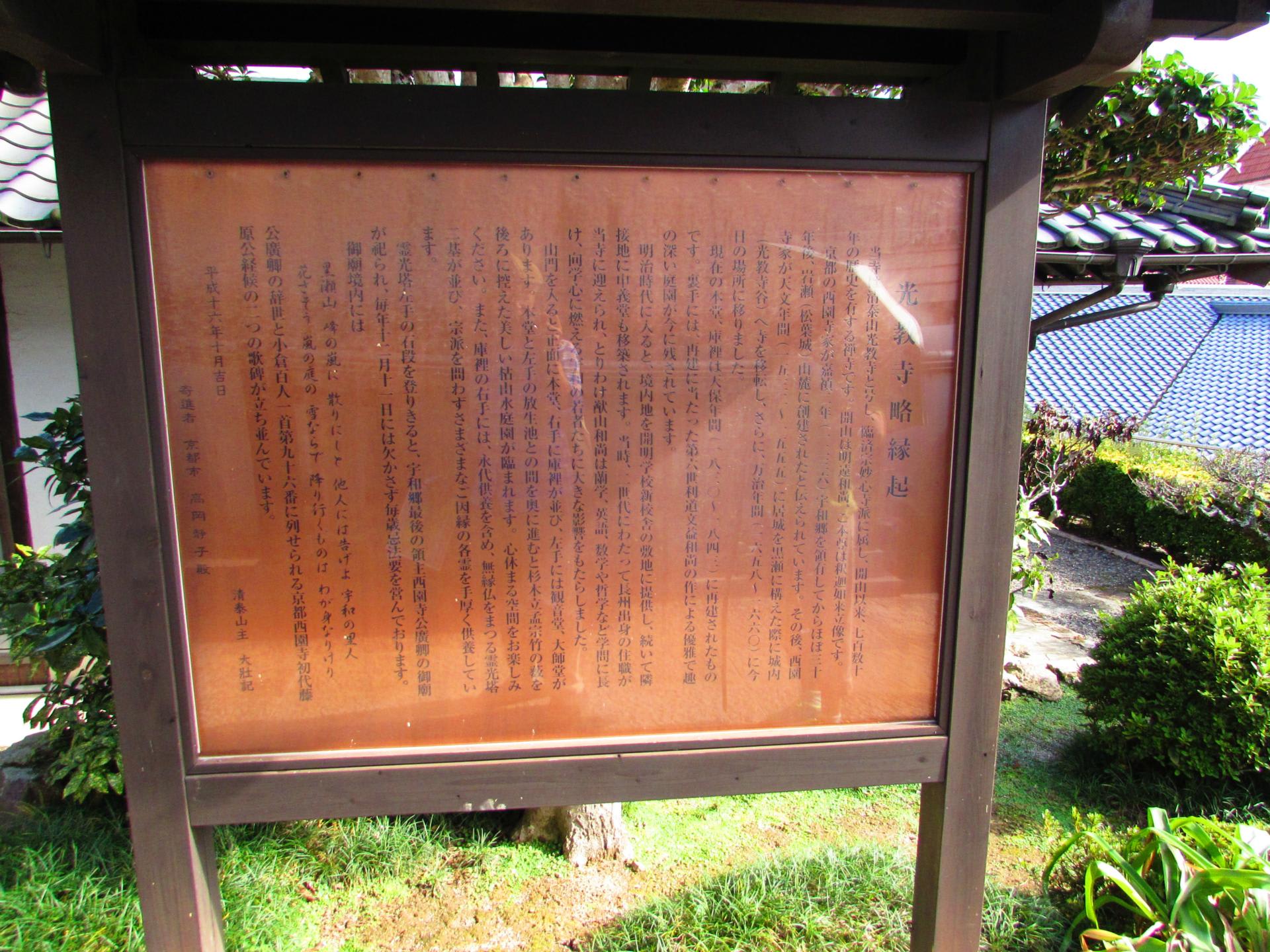

高昌寺

『護国山高昌寺は、曹洞宗に属し、本尊は聖観世音菩薩、境内は3500㎡あって、伽藍配置は本山永平寺に似ている。特に均整のとれた楼門、唐破風の中雀門、回廊三列の石段、禅堂、勧学寮、鎮守堂などはみごとにお互いに調和し、近郷の寺には見ることができない建築物である。本堂には、戸・柱・欄間・天井にクス材が使われ、別名を「伊予の楠寺」ともいう。寺院構造一式を内子町指定有形文化財です。』

山門

中雀門

選佛場

鐘楼

回廊

本堂(大雄殿)

扁額(大洲藩主加藤泰候公の直筆「大雄殿」)

涅槃仏

「山門前の境外にあり、平成10年11月建立、長さ10m重量200t」

町並みへ

上芳我家住宅(重要文化財)

『芳我家は内子木蝋生産の基礎を築き、その発展の中心となった家で、本家を「本芳我」、街道筋上手にある分家を「上芳我」と呼びならわしている。上芳我家は街道の東に面して大壁造の主屋が建ち、その奥に離座敷や炊事場などの居住部分がある。居住部分の南と東には釜場、出店倉、土蔵など木蝋生産に関する諸施設が並び、広い晒場がとられている。各建物は上質で華やかな意匠になっており、木蝋生産で栄えた様子を今に伝えている。』

本芳我家住宅(重要文化財)

「本芳我家は街道の西に面して主屋と土蔵が建ち、主屋の背後に炊事場、北に庭園がとられている。主屋と土蔵の道路に面する部分は漆喰彫刻などを用いて凝った意匠としている。内部の座敷の造りもよく、上芳我家とともに内子の町並み(重要伝統的建造物群保存地区)のなかで、重要な位置をしめ、貴重な存在である。」

大村家住宅(重要文化財)

「大村家は染め物商などを営んだ商家で、主屋や裏座敷の他、木小屋、釜場、藍蔵などの建物がある。主屋は通り庭をもつ大壁造の建物で、主屋の背後に接して建つ裏座敷は二階に座敷を作る。大村家の主屋は内子の町並みの中で最も古い民家の一つであり、附属屋もそろい、図面や記録もあって、古い商家の姿を知る上で貴重である。」

内子座(内子町指定有形文化財)

「大正5年(1916年)に大正天皇の即位を祝い、内子町の有志によって建設された。」

お疲れ様でした。2日目の最後の観光地を後にして道後温泉に行きます。

「金比羅街道、四国遍路道として開けた旧街道。江戸期~明治期にかけて製蝋業にて発展、漆喰塗大壁の家が750メートル軒を連ねる。本芳我家、上芳我家、大村家など、中心的建物は特に上質である。」

map

高昌寺の近くに駐車場があります。

高昌寺

『護国山高昌寺は、曹洞宗に属し、本尊は聖観世音菩薩、境内は3500㎡あって、伽藍配置は本山永平寺に似ている。特に均整のとれた楼門、唐破風の中雀門、回廊三列の石段、禅堂、勧学寮、鎮守堂などはみごとにお互いに調和し、近郷の寺には見ることができない建築物である。本堂には、戸・柱・欄間・天井にクス材が使われ、別名を「伊予の楠寺」ともいう。寺院構造一式を内子町指定有形文化財です。』

山門

中雀門

選佛場

鐘楼

回廊

本堂(大雄殿)

扁額(大洲藩主加藤泰候公の直筆「大雄殿」)

涅槃仏

「山門前の境外にあり、平成10年11月建立、長さ10m重量200t」

町並みへ

上芳我家住宅(重要文化財)

『芳我家は内子木蝋生産の基礎を築き、その発展の中心となった家で、本家を「本芳我」、街道筋上手にある分家を「上芳我」と呼びならわしている。上芳我家は街道の東に面して大壁造の主屋が建ち、その奥に離座敷や炊事場などの居住部分がある。居住部分の南と東には釜場、出店倉、土蔵など木蝋生産に関する諸施設が並び、広い晒場がとられている。各建物は上質で華やかな意匠になっており、木蝋生産で栄えた様子を今に伝えている。』

本芳我家住宅(重要文化財)

「本芳我家は街道の西に面して主屋と土蔵が建ち、主屋の背後に炊事場、北に庭園がとられている。主屋と土蔵の道路に面する部分は漆喰彫刻などを用いて凝った意匠としている。内部の座敷の造りもよく、上芳我家とともに内子の町並み(重要伝統的建造物群保存地区)のなかで、重要な位置をしめ、貴重な存在である。」

大村家住宅(重要文化財)

「大村家は染め物商などを営んだ商家で、主屋や裏座敷の他、木小屋、釜場、藍蔵などの建物がある。主屋は通り庭をもつ大壁造の建物で、主屋の背後に接して建つ裏座敷は二階に座敷を作る。大村家の主屋は内子の町並みの中で最も古い民家の一つであり、附属屋もそろい、図面や記録もあって、古い商家の姿を知る上で貴重である。」

内子座(内子町指定有形文化財)

「大正5年(1916年)に大正天皇の即位を祝い、内子町の有志によって建設された。」

お疲れ様でした。2日目の最後の観光地を後にして道後温泉に行きます。