2017年2月20日泊まりました。

20日、21日と宝塚、猪名川、川西、伊丹そして大阪府の池田市を観光のために、又お風呂がにごり湯なので宿泊場所としました。

プラン名は季節の会席プラン[和室]です。温泉街ではありませんが、社長が苦労して温泉を掘ったとのことです。社長兼板長とのことです。日帰り温泉もしていますので、結構、近隣や大坂からも入浴客がいました。露天風呂が温泉で黄褐色でヌルヌルとした感じです。内湯は泡風呂で温度を違え、ぬるめ、熱め、神宿石の湯船、サウナ、ミストサウナといろいろと楽しめます。

兵庫県川西市石道下垣内216-1

map

外観

部屋は8畳です。ユニットバス・トイレです。

おもてなし

窓からの景色

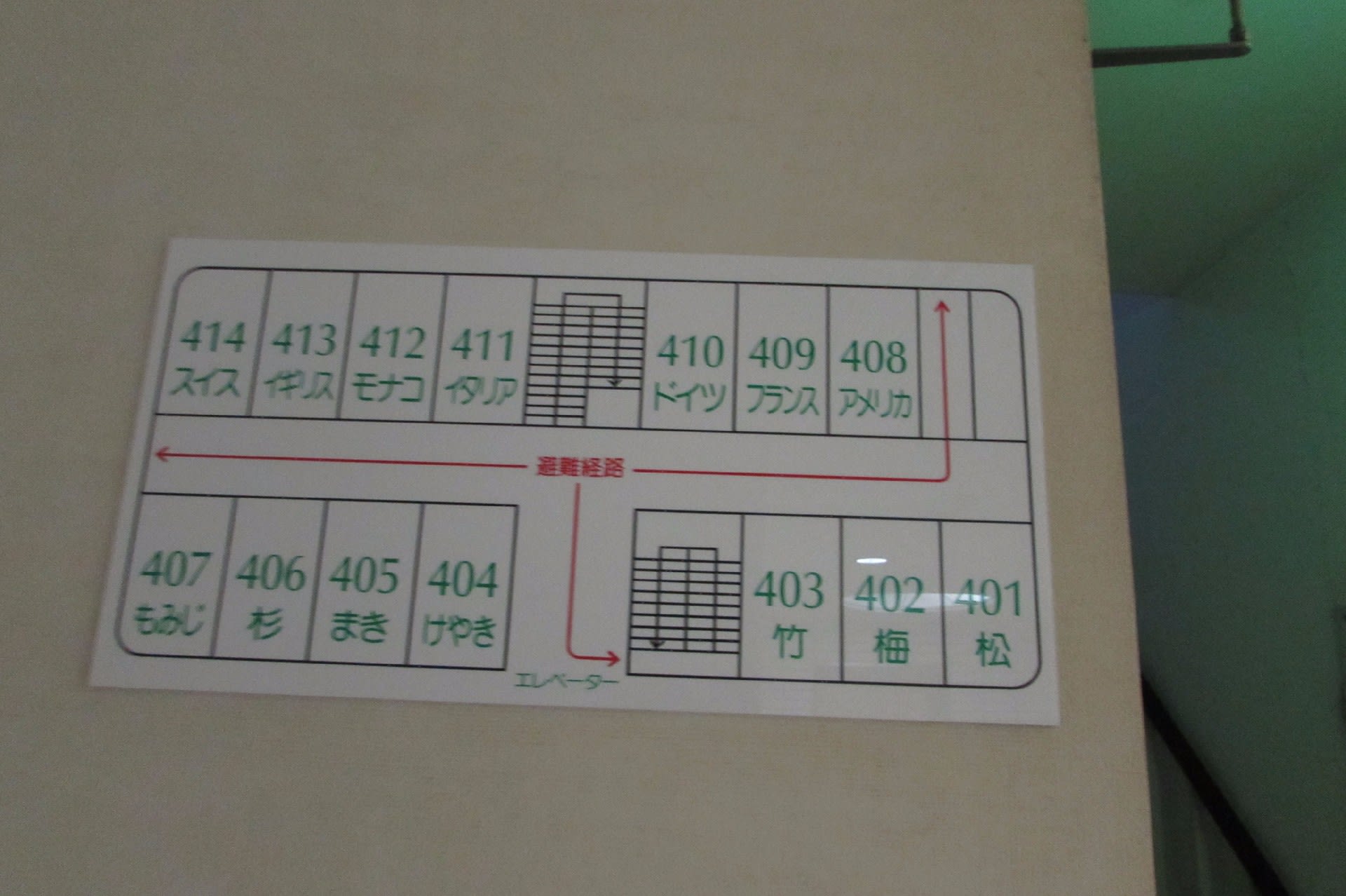

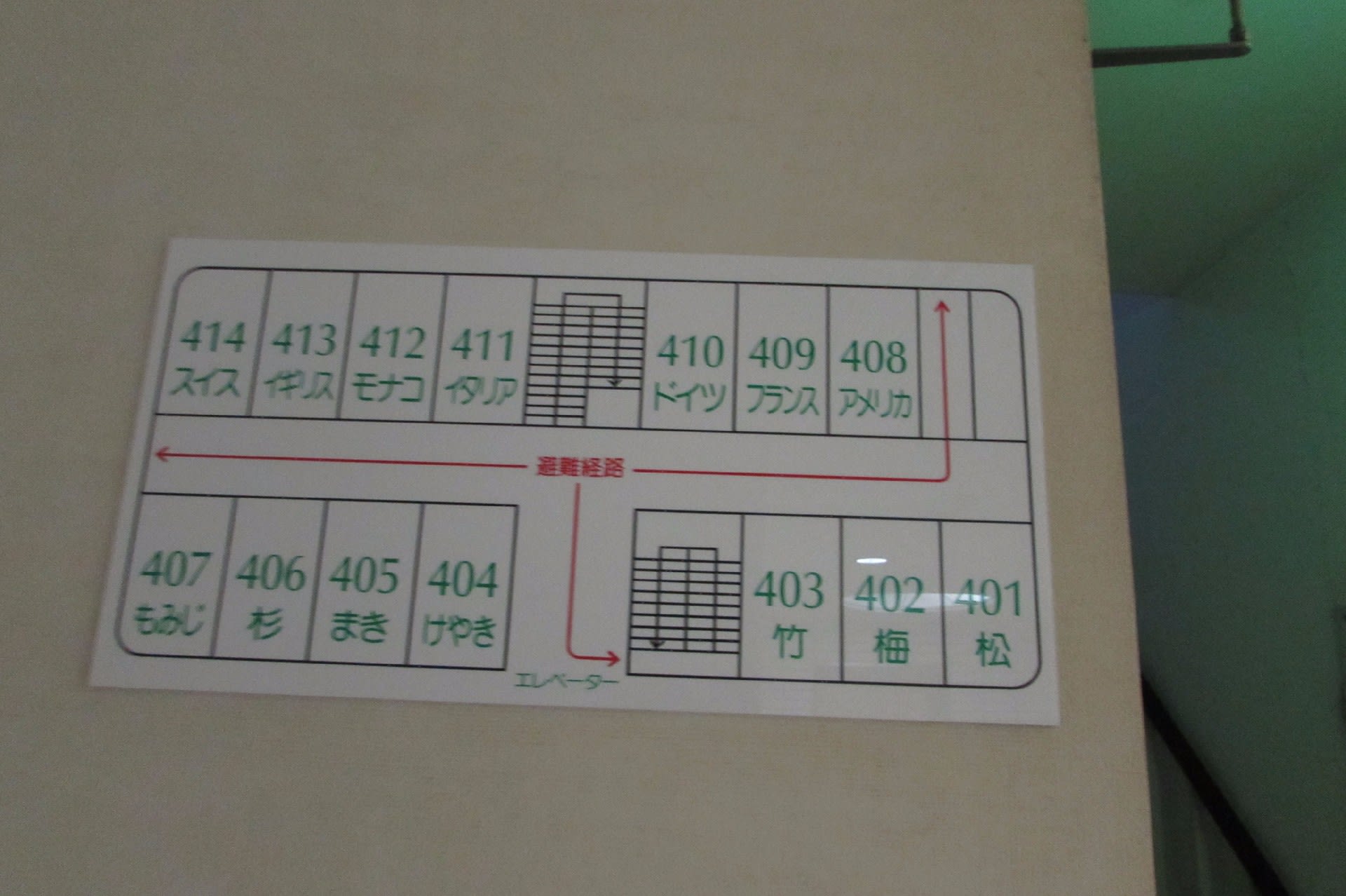

廊下

エレベーターはガラスで外が見えます。

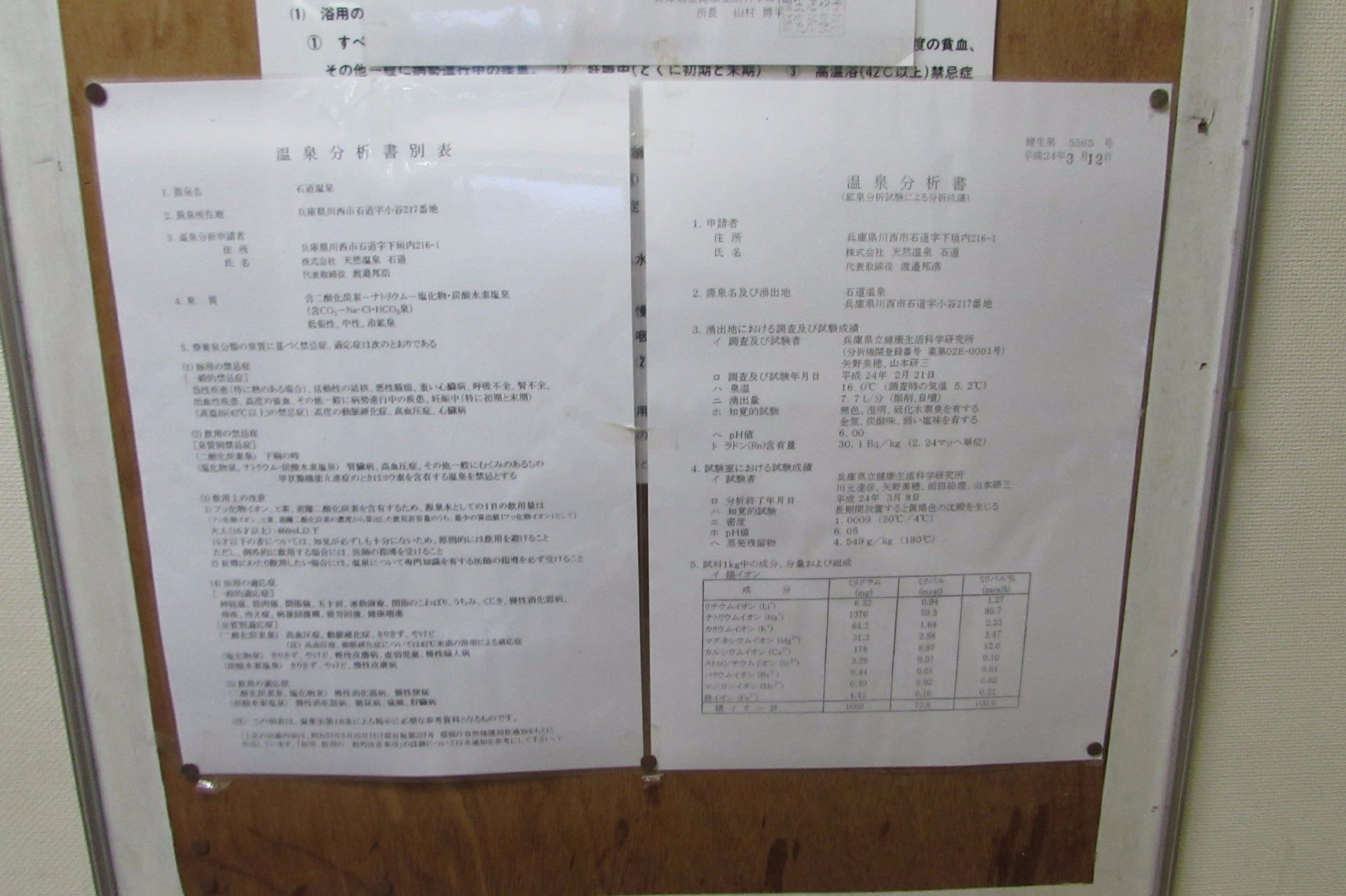

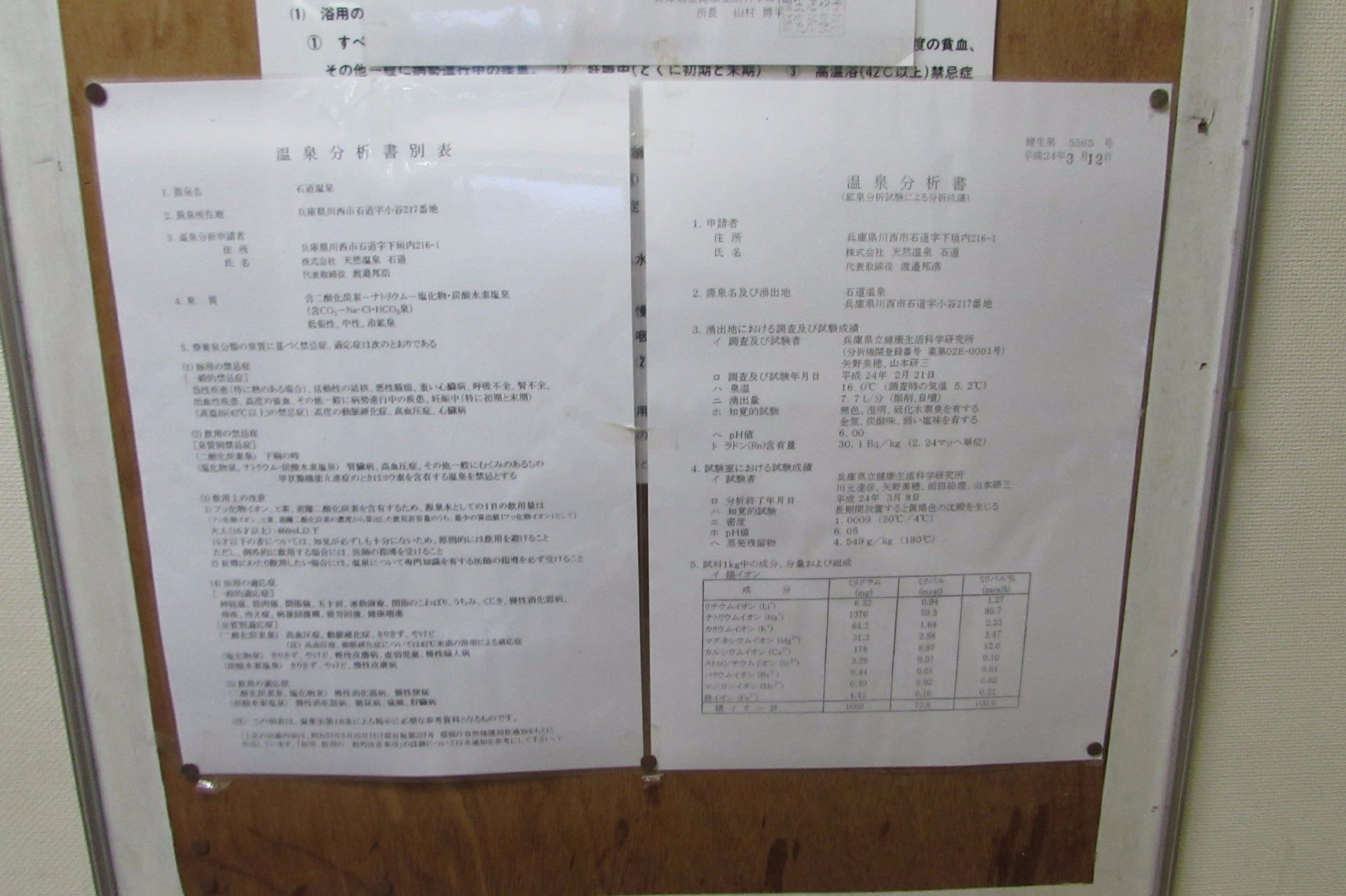

温泉分析書

売店

ロビーの装飾品

フロント

日帰りの方のレストランメニュー

夕食は会場食での会席です。申込時に会席か鍋コースかの選択がありました。

先付けと刺身盛り合わせ

牛のたたきとサラダ

胡麻豆腐

まぐろ丼

鯛の荒煮

鍋物

天ぷら

茶碗蒸し、最後にデザートがありました。

朝食です。

イカの刺身、鮭、煮物、大根の酢の物、ひじき、のり、生卵、ジャコ山椒、味噌汁

庭園

リーズナブルで会席が食べれて温泉に入れればいいですね。

20日、21日と宝塚、猪名川、川西、伊丹そして大阪府の池田市を観光のために、又お風呂がにごり湯なので宿泊場所としました。

プラン名は季節の会席プラン[和室]です。温泉街ではありませんが、社長が苦労して温泉を掘ったとのことです。社長兼板長とのことです。日帰り温泉もしていますので、結構、近隣や大坂からも入浴客がいました。露天風呂が温泉で黄褐色でヌルヌルとした感じです。内湯は泡風呂で温度を違え、ぬるめ、熱め、神宿石の湯船、サウナ、ミストサウナといろいろと楽しめます。

兵庫県川西市石道下垣内216-1

map

外観

部屋は8畳です。ユニットバス・トイレです。

おもてなし

窓からの景色

廊下

エレベーターはガラスで外が見えます。

温泉分析書

売店

ロビーの装飾品

フロント

日帰りの方のレストランメニュー

夕食は会場食での会席です。申込時に会席か鍋コースかの選択がありました。

先付けと刺身盛り合わせ

牛のたたきとサラダ

胡麻豆腐

まぐろ丼

鯛の荒煮

鍋物

天ぷら

茶碗蒸し、最後にデザートがありました。

朝食です。

イカの刺身、鮭、煮物、大根の酢の物、ひじき、のり、生卵、ジャコ山椒、味噌汁

庭園

リーズナブルで会席が食べれて温泉に入れればいいですね。