2016年7月11日、9日の岩国、柳井の町並み、山口市内、湯田温泉宿泊、10日は萩を1日観光し、萩温泉宿泊、萩から約1時間走り、神戸に帰る途中に津和野に寄りました。

津和野は江戸時代、津和野藩の城下町として栄えた町で、山陰の小京都と言われています。

自動車を道の駅 津和野温泉なごみの里に止めて、まず1つ目の散策です。

案内図

津和野川に架かる大陰橋を渡ります。

津和野川

光園寺

鷲原八幡宮の参道の入り口にあります。曹洞宗の寺院です。

燈籠

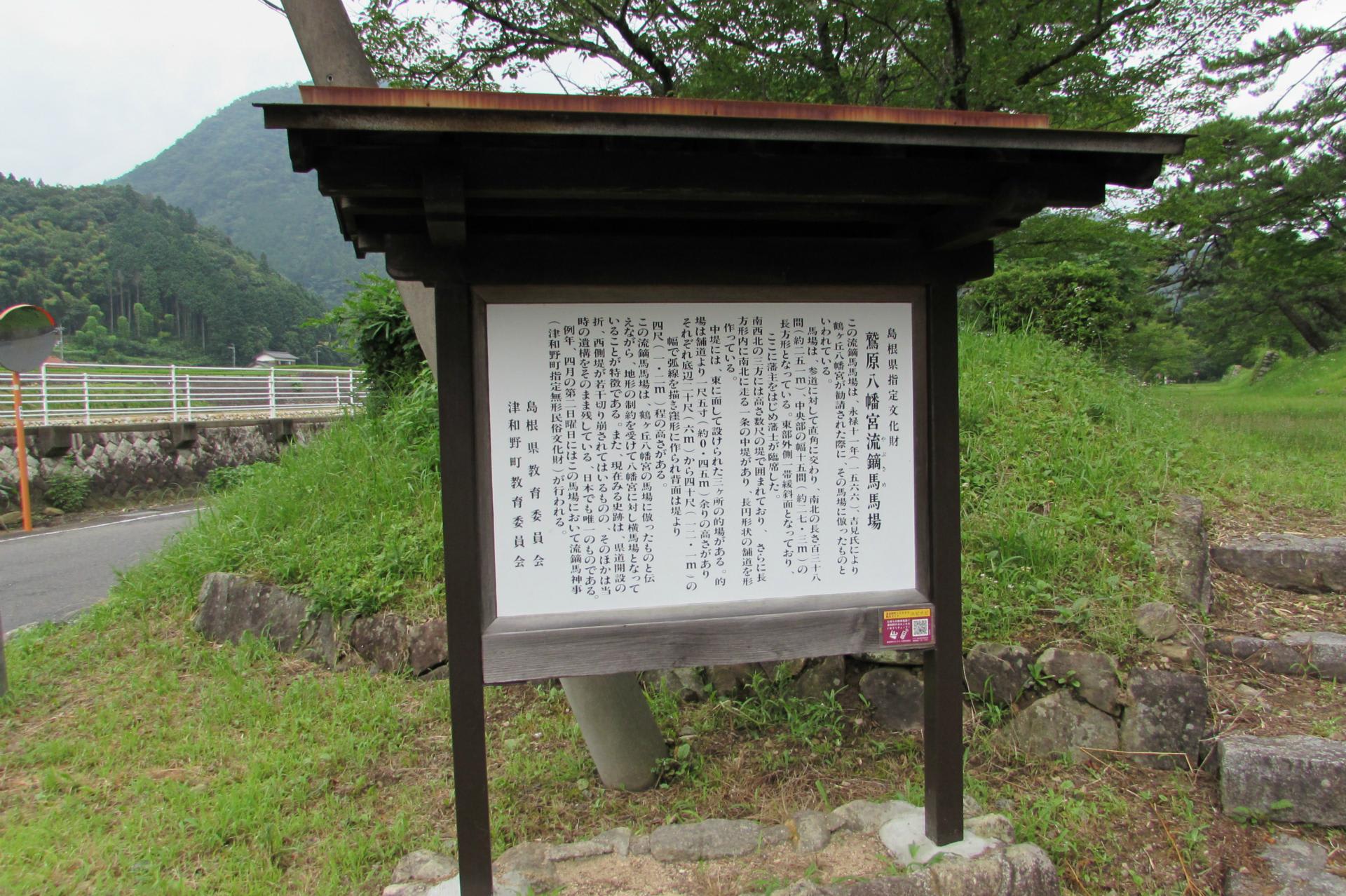

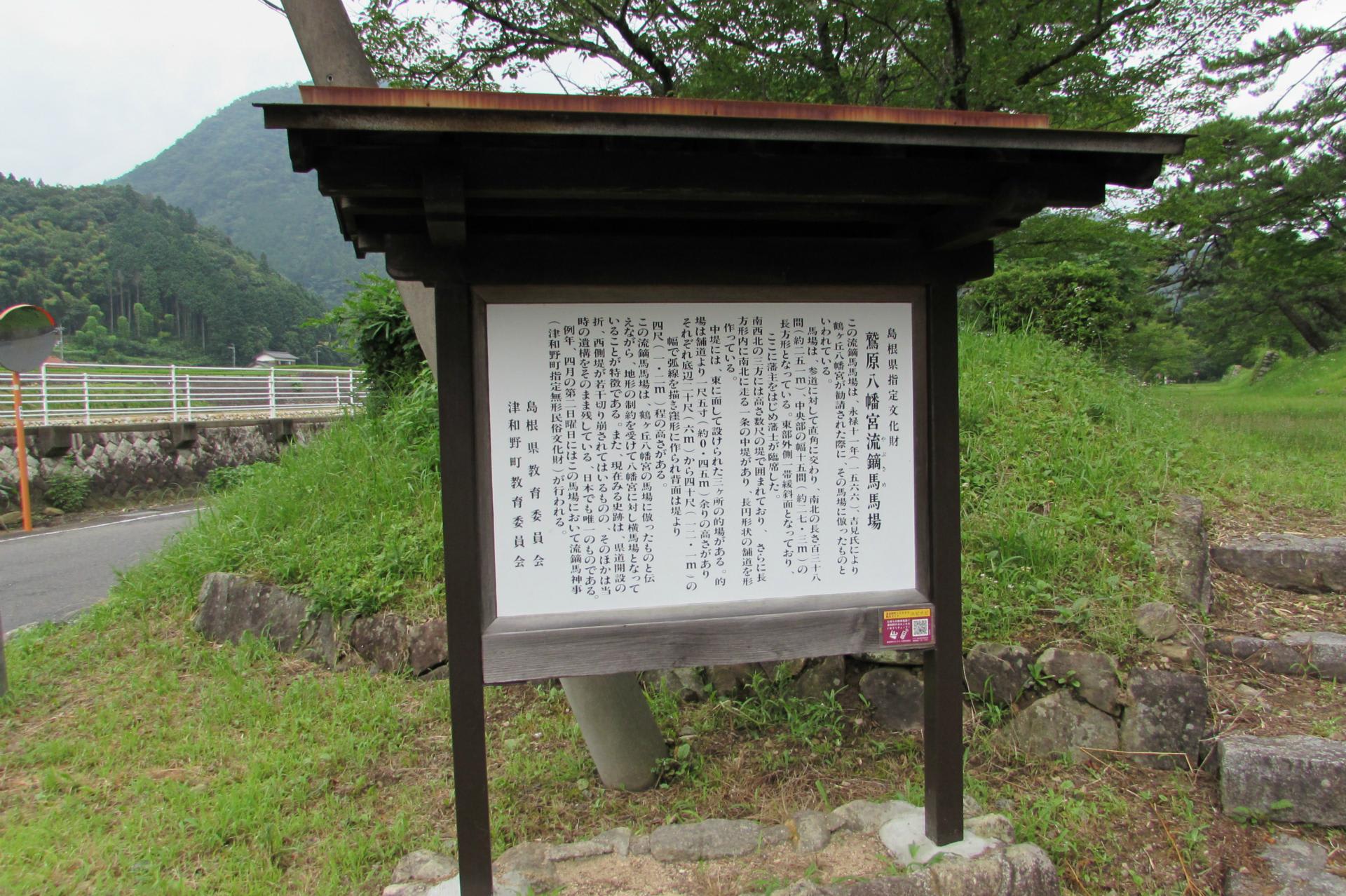

流鏑馬の馬場の説明書

『この馬場は鎌倉時代の原形を留めている重要な文化財で島根県指定史跡になっています。吉見正頼が永禄11年(1568)に鶴岡八幡宮の馬場を模して造ったものと伝えられ、嘉永2年(1849)に大改修が行われていますが、地形の制約も受けて横馬場となっています。流鏑馬は、明治以降途絶えていましたが昭和51年4月からは、小笠原宗家30世清信氏の指導のもと再開され、現在は小笠原宗家31世清忠氏以下同門諸氏の指導のもと今日に至っています。この神事は天下泰平、五穀豊穣を祈願するもので、全長270mの馬場を、鎌倉時代の狩装束を身につけ、疾走する馬上から、射手が「一の的」「ニの的」「三の的」を次々に仕留めていきます。この神事(津和野町指定無形民俗文化財)は毎年4月第二日曜日に開催します。』

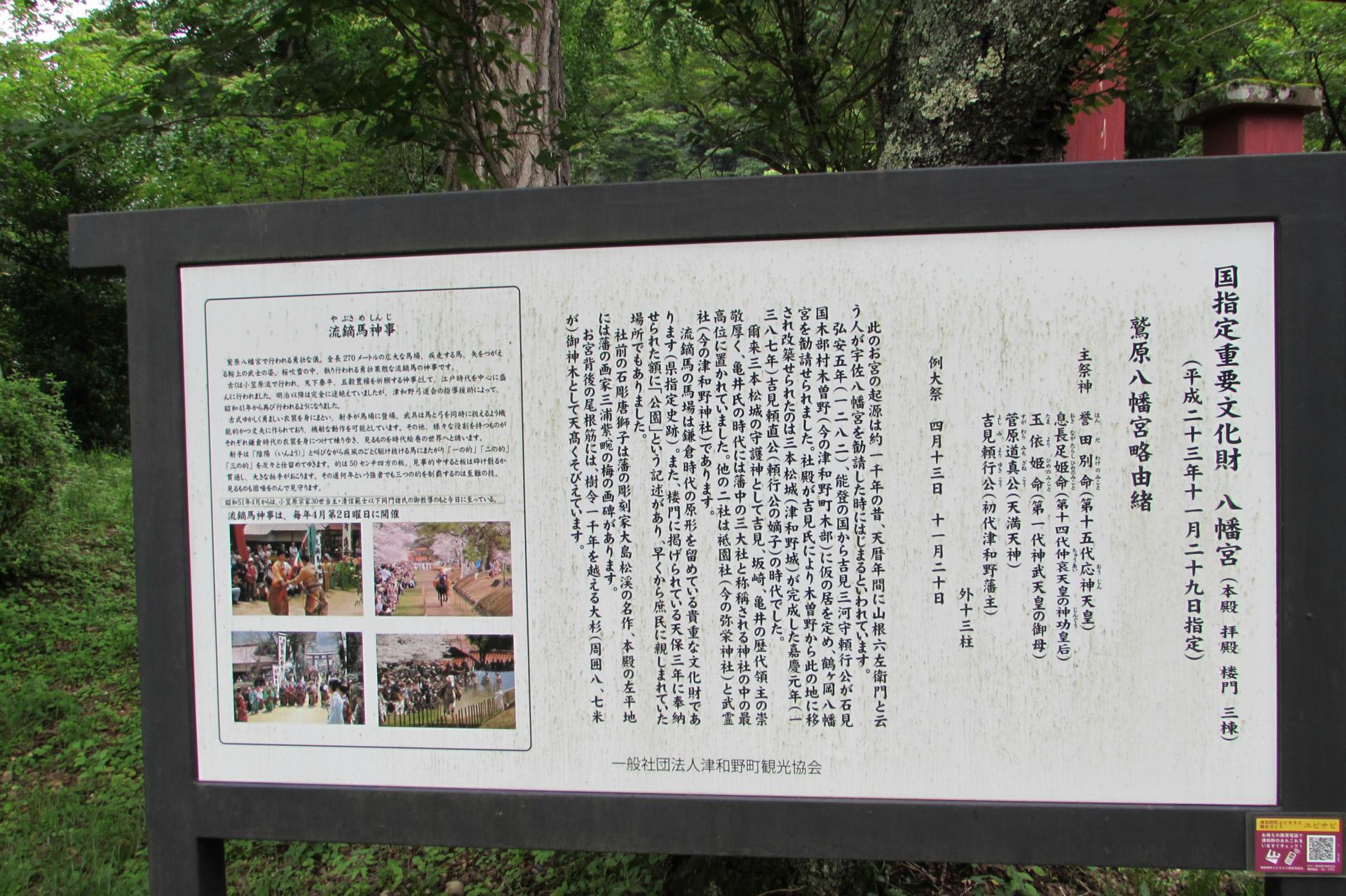

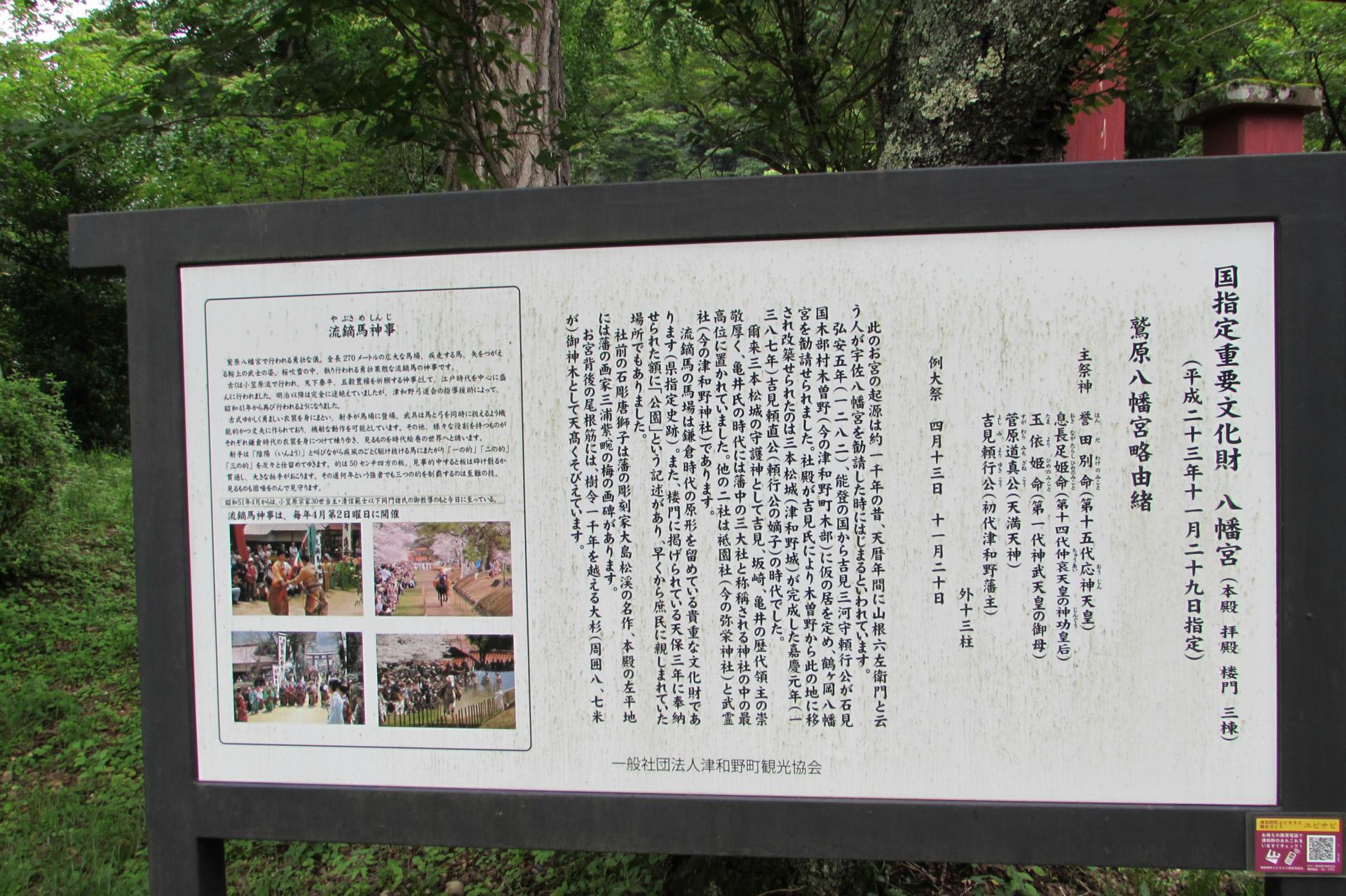

鷲原八幡宮

主祭神は、誉田別命(第15代応神天皇)、息長足姫命(神功皇后)、玉依姫命(神武天皇の御母)、菅原道真公、吉見頼行公(初代津和野藩主)などです。

「このお宮の起源は天暦年中(947~)に山根六左衛門が宇佐八幡宮を勧請した時に始まるといわれています。弘安5年(1282)、吉見頼行公が今の津和野町木部木曽野に仮の居を定め鶴岡八幡宮を勧請しました。社殿が吉見氏により木曽野からこの地に移され改築されたのは三本松城が完成した嘉慶元年(1387)三代吉見頼直公の時代でした。爾来三本松城の守護神として吉見、坂崎、亀井の歴代城主の崇敬厚く、亀井氏の時代には藩中の三大社と称稱される神社の中の最高位に置かれ他のニ社は祇園社(今の弥栄神社)と武霊社(今の津和野神社)であります。」

島根県津和野町鷲原イ632-2

map

鳥居

由緒書

手水舎

楼門(重要文化財)

「一間一戸の四脚門で、屋根入母屋造茅葺、正面に片流れの向拝(檜皮葺)を付ける。楼門の両脇には同じ梁間で桁行2間、切妻造の翼廊(屋根杮葺)を延ばす。」

狛犬

「社前の石彫唐獅子は藩の彫刻家大島松渓の名作です。」

拝殿(重要文化財)

「正徳元年(1711年)の建立で、入母屋造、鉄板葺き、桁行(間口)3間、梁間(奥行)2間。内部は畳敷きで、柱間装置は格子戸および格子窓とする。南正面に潔斎橋、東側面に神饌所が付属する。」

本殿(重要文化財)

「石垣を築いて一段高くなった敷地に建ち、拝殿との間には石階がある。三間社流造、杮葺きで、正面に向唐破風造の向拝を設け、外周に覆屋(おおいや)を構える。」

稲生社

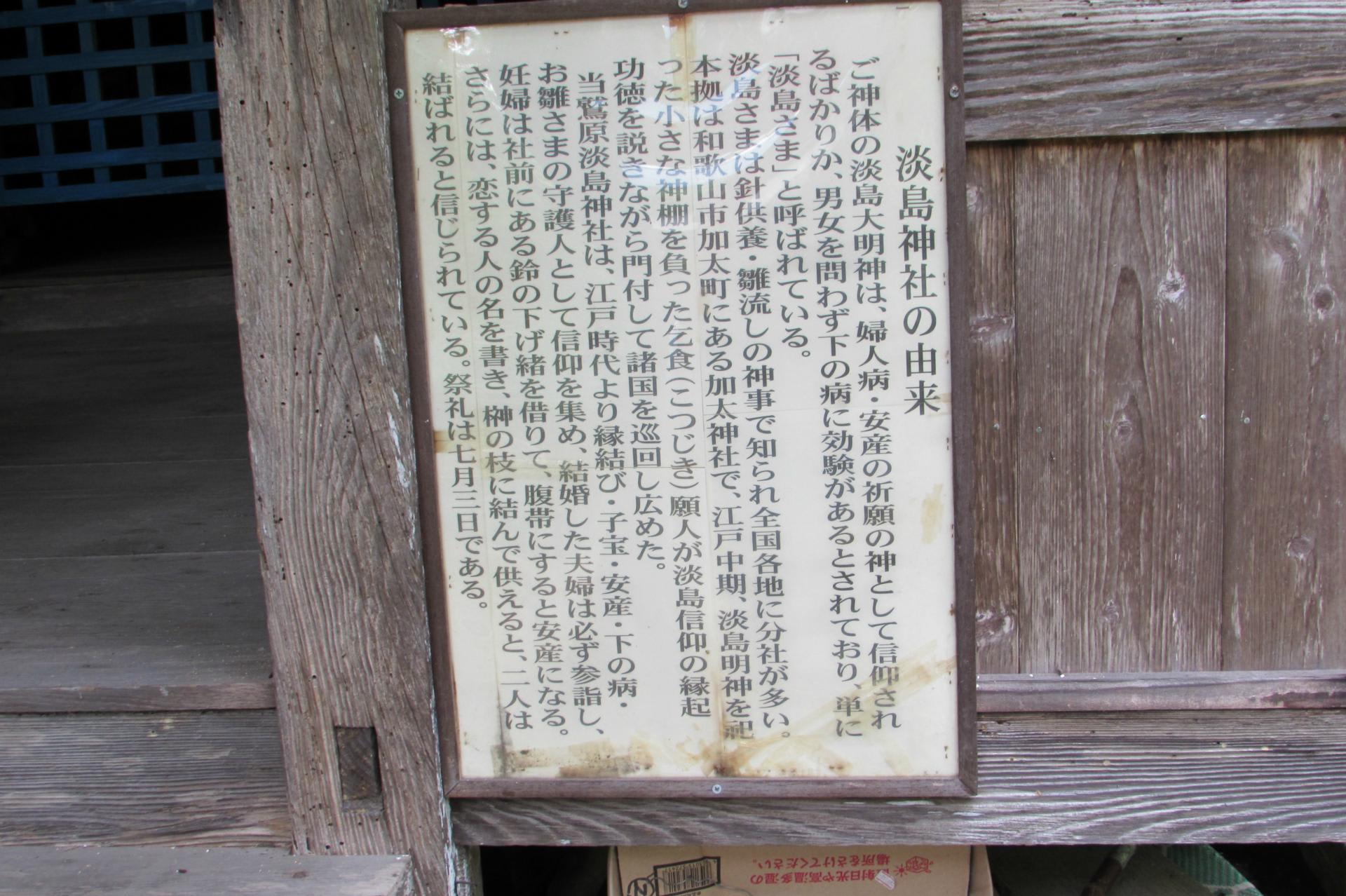

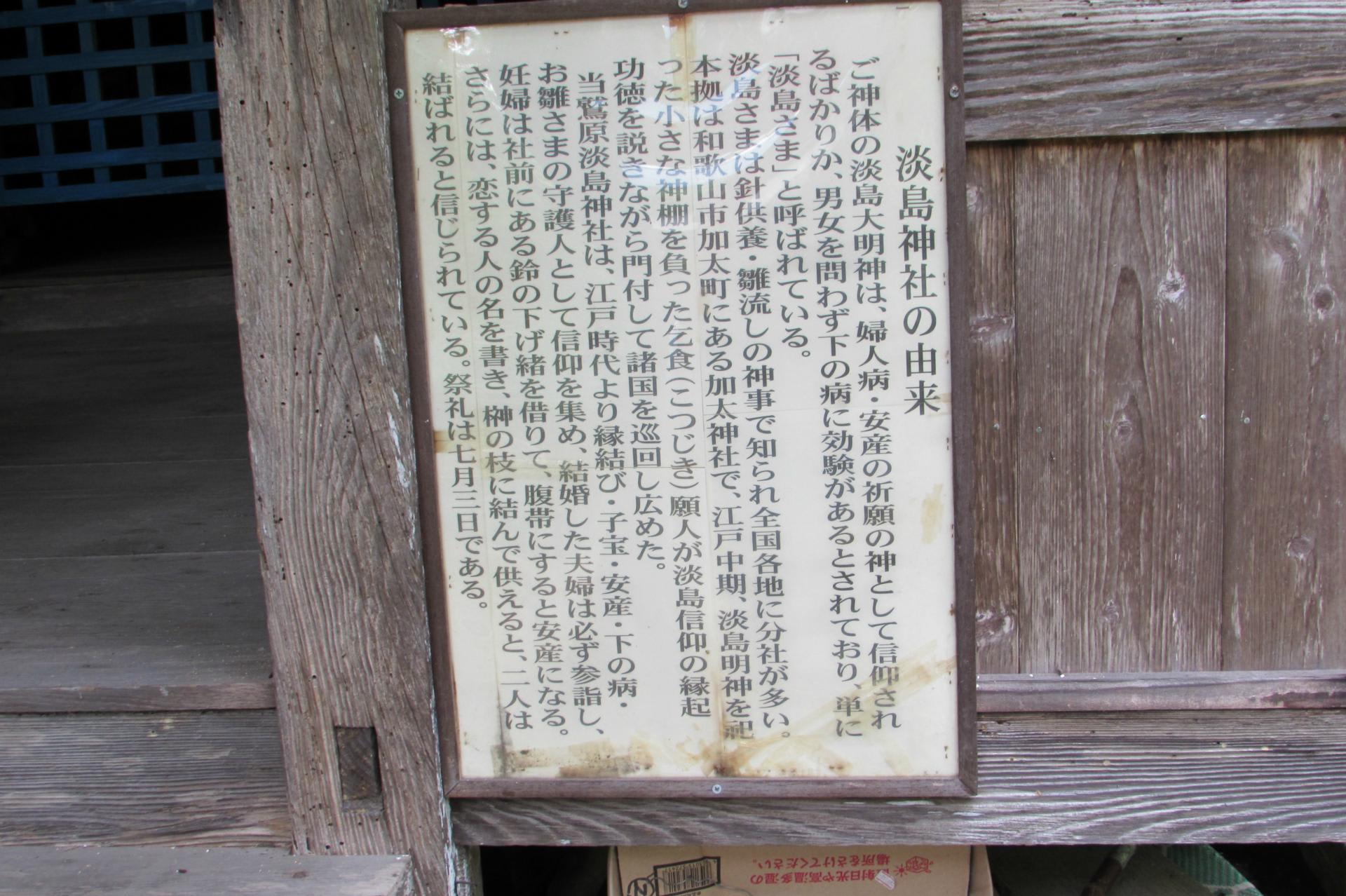

淡嶋神社

自動車を移動し、森鴎外記念館に行きます。

月曜日のため、休館です。

紙漉き場

森鴎外旧宅(国指定史跡)

「幼少期を津和野で過ごした明治の文豪・森鴎外の家です。」

map

説明書

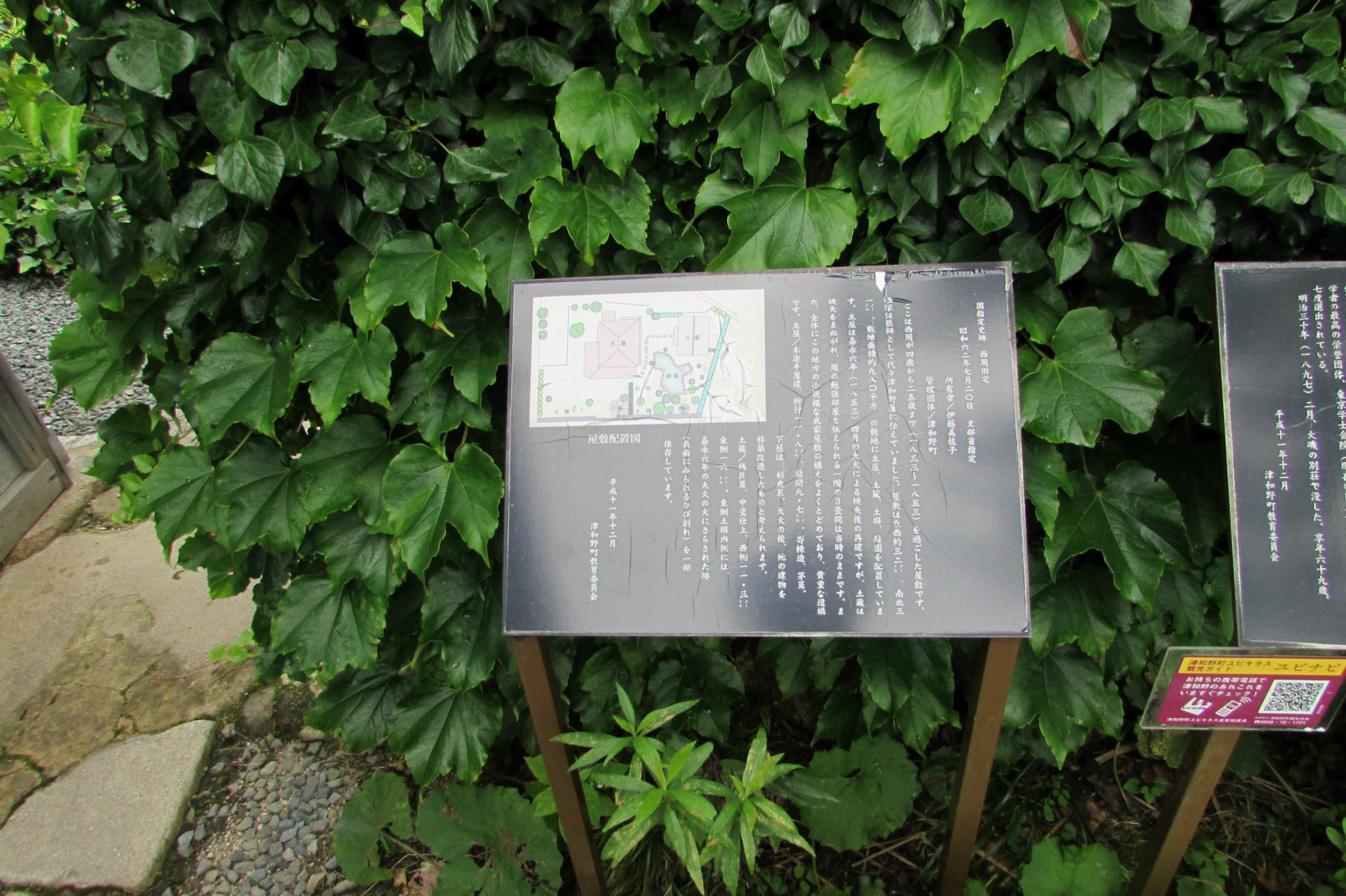

案内図

常盤橋を渡って、左に進みます。

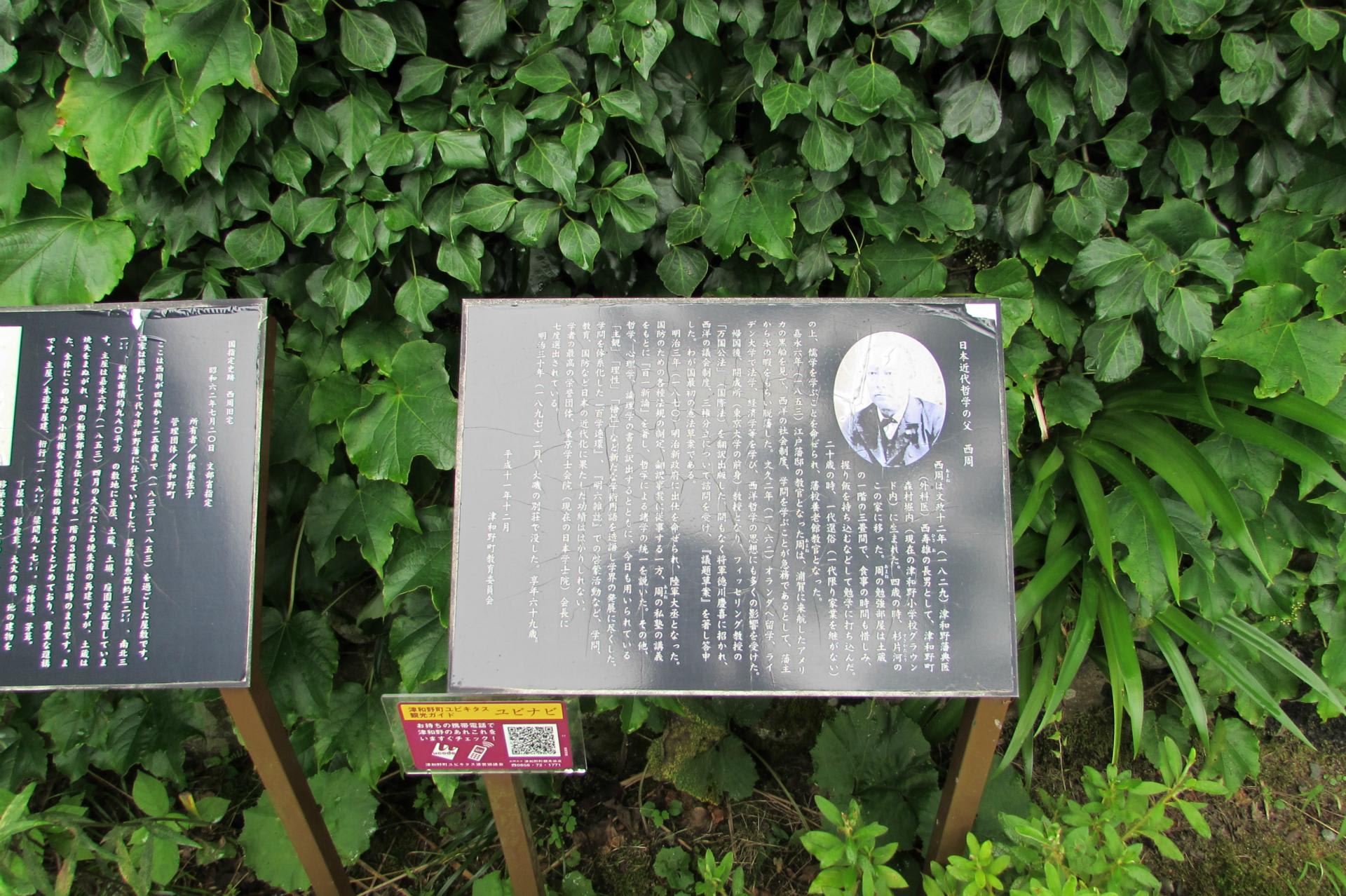

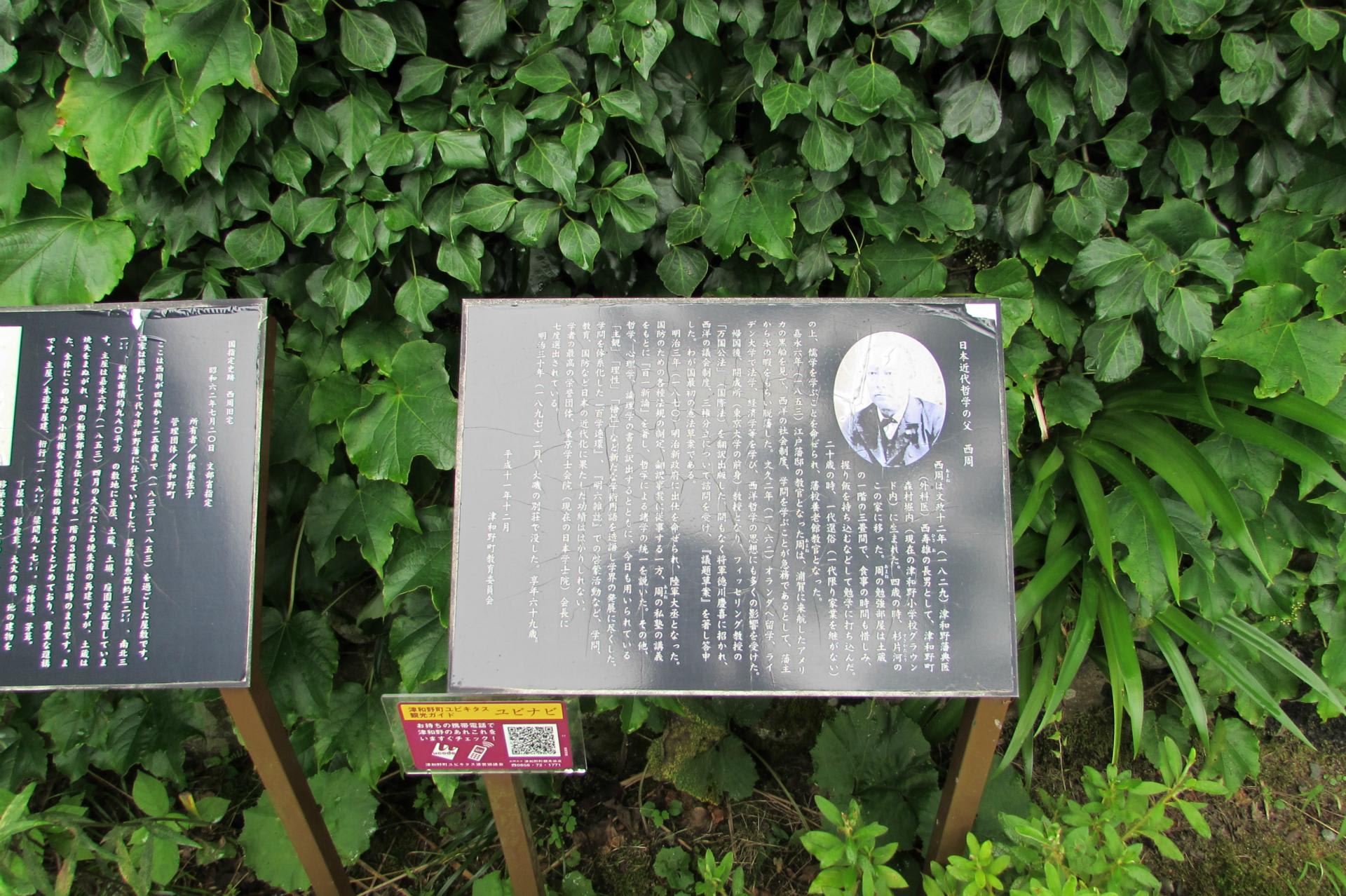

西周(にしあまね)旧居(国指定史跡)

『「哲学」「感覚」などの言葉を生みだした明治の啓蒙思想家・西周の旧居です。』

説明書

戻ります。

山の頂上が津和野城跡です。

望遠で

自動車を移動し、永明寺の駐車場に行きます。

津和野は江戸時代、津和野藩の城下町として栄えた町で、山陰の小京都と言われています。

自動車を道の駅 津和野温泉なごみの里に止めて、まず1つ目の散策です。

案内図

津和野川に架かる大陰橋を渡ります。

津和野川

光園寺

鷲原八幡宮の参道の入り口にあります。曹洞宗の寺院です。

燈籠

流鏑馬の馬場の説明書

『この馬場は鎌倉時代の原形を留めている重要な文化財で島根県指定史跡になっています。吉見正頼が永禄11年(1568)に鶴岡八幡宮の馬場を模して造ったものと伝えられ、嘉永2年(1849)に大改修が行われていますが、地形の制約も受けて横馬場となっています。流鏑馬は、明治以降途絶えていましたが昭和51年4月からは、小笠原宗家30世清信氏の指導のもと再開され、現在は小笠原宗家31世清忠氏以下同門諸氏の指導のもと今日に至っています。この神事は天下泰平、五穀豊穣を祈願するもので、全長270mの馬場を、鎌倉時代の狩装束を身につけ、疾走する馬上から、射手が「一の的」「ニの的」「三の的」を次々に仕留めていきます。この神事(津和野町指定無形民俗文化財)は毎年4月第二日曜日に開催します。』

鷲原八幡宮

主祭神は、誉田別命(第15代応神天皇)、息長足姫命(神功皇后)、玉依姫命(神武天皇の御母)、菅原道真公、吉見頼行公(初代津和野藩主)などです。

「このお宮の起源は天暦年中(947~)に山根六左衛門が宇佐八幡宮を勧請した時に始まるといわれています。弘安5年(1282)、吉見頼行公が今の津和野町木部木曽野に仮の居を定め鶴岡八幡宮を勧請しました。社殿が吉見氏により木曽野からこの地に移され改築されたのは三本松城が完成した嘉慶元年(1387)三代吉見頼直公の時代でした。爾来三本松城の守護神として吉見、坂崎、亀井の歴代城主の崇敬厚く、亀井氏の時代には藩中の三大社と称稱される神社の中の最高位に置かれ他のニ社は祇園社(今の弥栄神社)と武霊社(今の津和野神社)であります。」

島根県津和野町鷲原イ632-2

map

鳥居

由緒書

手水舎

楼門(重要文化財)

「一間一戸の四脚門で、屋根入母屋造茅葺、正面に片流れの向拝(檜皮葺)を付ける。楼門の両脇には同じ梁間で桁行2間、切妻造の翼廊(屋根杮葺)を延ばす。」

狛犬

「社前の石彫唐獅子は藩の彫刻家大島松渓の名作です。」

拝殿(重要文化財)

「正徳元年(1711年)の建立で、入母屋造、鉄板葺き、桁行(間口)3間、梁間(奥行)2間。内部は畳敷きで、柱間装置は格子戸および格子窓とする。南正面に潔斎橋、東側面に神饌所が付属する。」

本殿(重要文化財)

「石垣を築いて一段高くなった敷地に建ち、拝殿との間には石階がある。三間社流造、杮葺きで、正面に向唐破風造の向拝を設け、外周に覆屋(おおいや)を構える。」

稲生社

淡嶋神社

自動車を移動し、森鴎外記念館に行きます。

月曜日のため、休館です。

紙漉き場

森鴎外旧宅(国指定史跡)

「幼少期を津和野で過ごした明治の文豪・森鴎外の家です。」

map

説明書

案内図

常盤橋を渡って、左に進みます。

西周(にしあまね)旧居(国指定史跡)

『「哲学」「感覚」などの言葉を生みだした明治の啓蒙思想家・西周の旧居です。』

説明書

戻ります。

山の頂上が津和野城跡です。

望遠で

自動車を移動し、永明寺の駐車場に行きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます