2017年6月27日、岐阜美濃市の町並み、郡上八幡城と町並み散策し、下呂温泉の小川屋に宿泊です。1泊2日の旅行です。下呂温泉は2回目です。下呂温泉の町並みは2015年10月を参照してください。⇒下呂温泉の街並み

今回は、前回にお参りできなかった森八幡神社にお参りします。

旅館に着いてから、入浴し夕食までの時間に行きました。

マンホール「いい湯 いいまち 下呂のまち」、白鷺が表示されています。

下呂温泉観光案内図

森八幡神社

『木造神像は国の重要文化財にしていされています。10体の木造神像が保管されており、像高は30~60cmで、平安時代から鎌倉時代にかけて飛騨の匠の手によって彫られました。神像は、風俗的にも彫刻的にも地方色を生かした素朴なもので貴重です。田の神祭は国指定重要無形民族文化財で、本神社の祭事として毎年2月14日に境内で行われます。中世以来の田遊びの芸能が規模、様式ともに継承されており、稀にみる貴重な民俗資料とされています。4人の若者が、大きな色とりどりのかぶり笠をつけて踊ることから、別名「花笠祭」と言われ、飛騨で最も早い祭であることから、「飛騨路に春を告げる祭」として賑わいます。』

map

鳥居

参道

手水舎

狛犬

拝殿

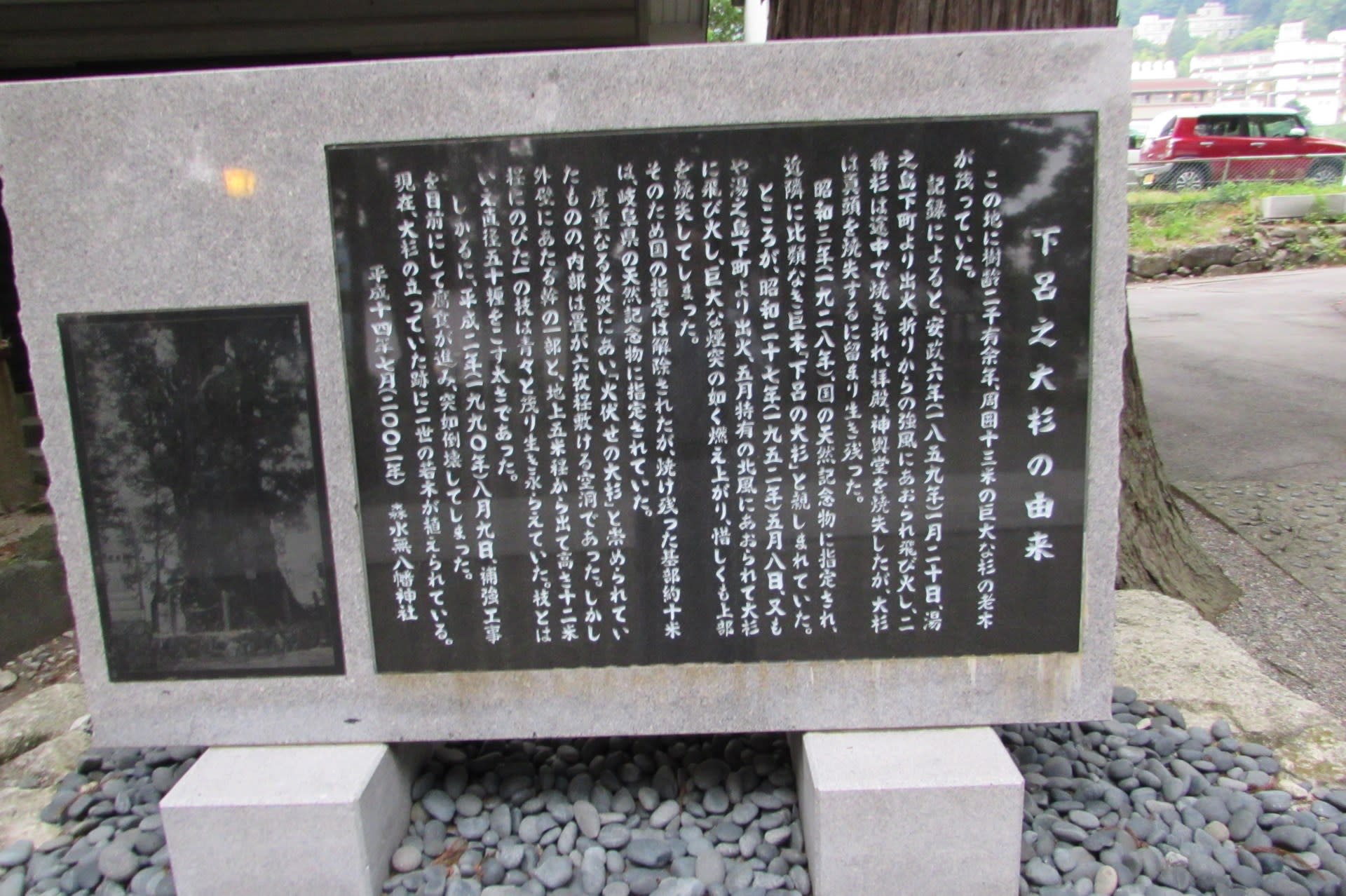

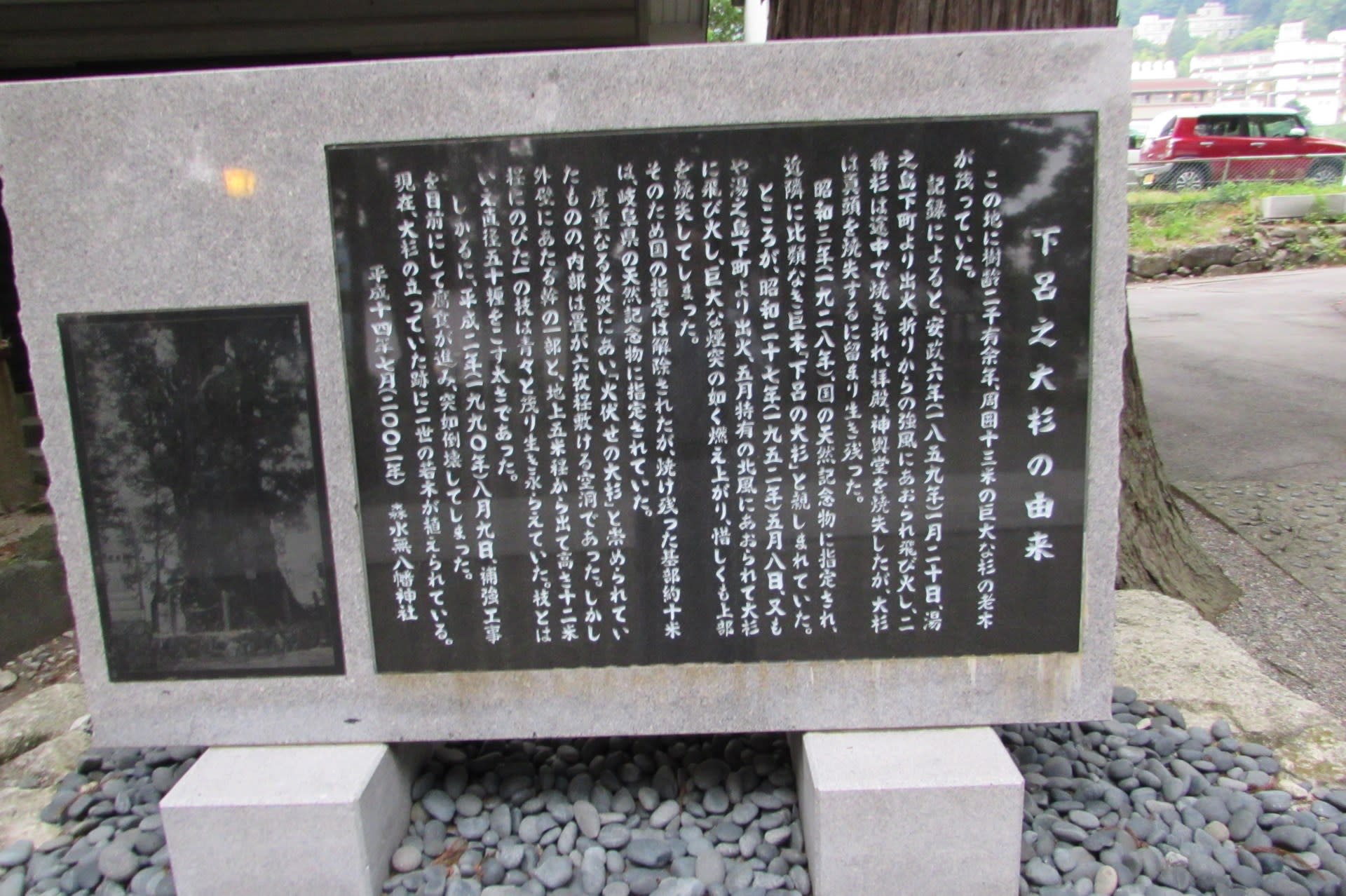

下呂の大杉

神庫

願い石

本殿

今回は、前回にお参りできなかった森八幡神社にお参りします。

旅館に着いてから、入浴し夕食までの時間に行きました。

マンホール「いい湯 いいまち 下呂のまち」、白鷺が表示されています。

下呂温泉観光案内図

森八幡神社

『木造神像は国の重要文化財にしていされています。10体の木造神像が保管されており、像高は30~60cmで、平安時代から鎌倉時代にかけて飛騨の匠の手によって彫られました。神像は、風俗的にも彫刻的にも地方色を生かした素朴なもので貴重です。田の神祭は国指定重要無形民族文化財で、本神社の祭事として毎年2月14日に境内で行われます。中世以来の田遊びの芸能が規模、様式ともに継承されており、稀にみる貴重な民俗資料とされています。4人の若者が、大きな色とりどりのかぶり笠をつけて踊ることから、別名「花笠祭」と言われ、飛騨で最も早い祭であることから、「飛騨路に春を告げる祭」として賑わいます。』

map

鳥居

参道

手水舎

狛犬

拝殿

下呂の大杉

神庫

願い石

本殿