2020年12月10日、赤穗温泉の旅館祥吉に宿泊し、帰路で赤穗市尾崎を散策です。

まずは、赤穗八幡宮です。

「赤穂八幡宮は赤穂の氏神さまとして、室町時代の1406年(応永13年)に、現在の鎮座地に赤穂市の西(銭戸島)から 応神天皇(八幡大神)が遷座されました。室町時代は播磨国守護赤松家の庇護のもと維持され、江戸時代は赤穂藩主池田家、浅野家、森家の信仰のもと発展しました。明治維新に神仏分離がなされ八幡神社と呼ばれましたが、昭和27年以降は江戸時代の社名である八幡宮へ戻し、現在に至っています。」

赤穂市尾崎203番地

map

社標

鳥居

太鼓橋

狛犬

手水舎

社務所

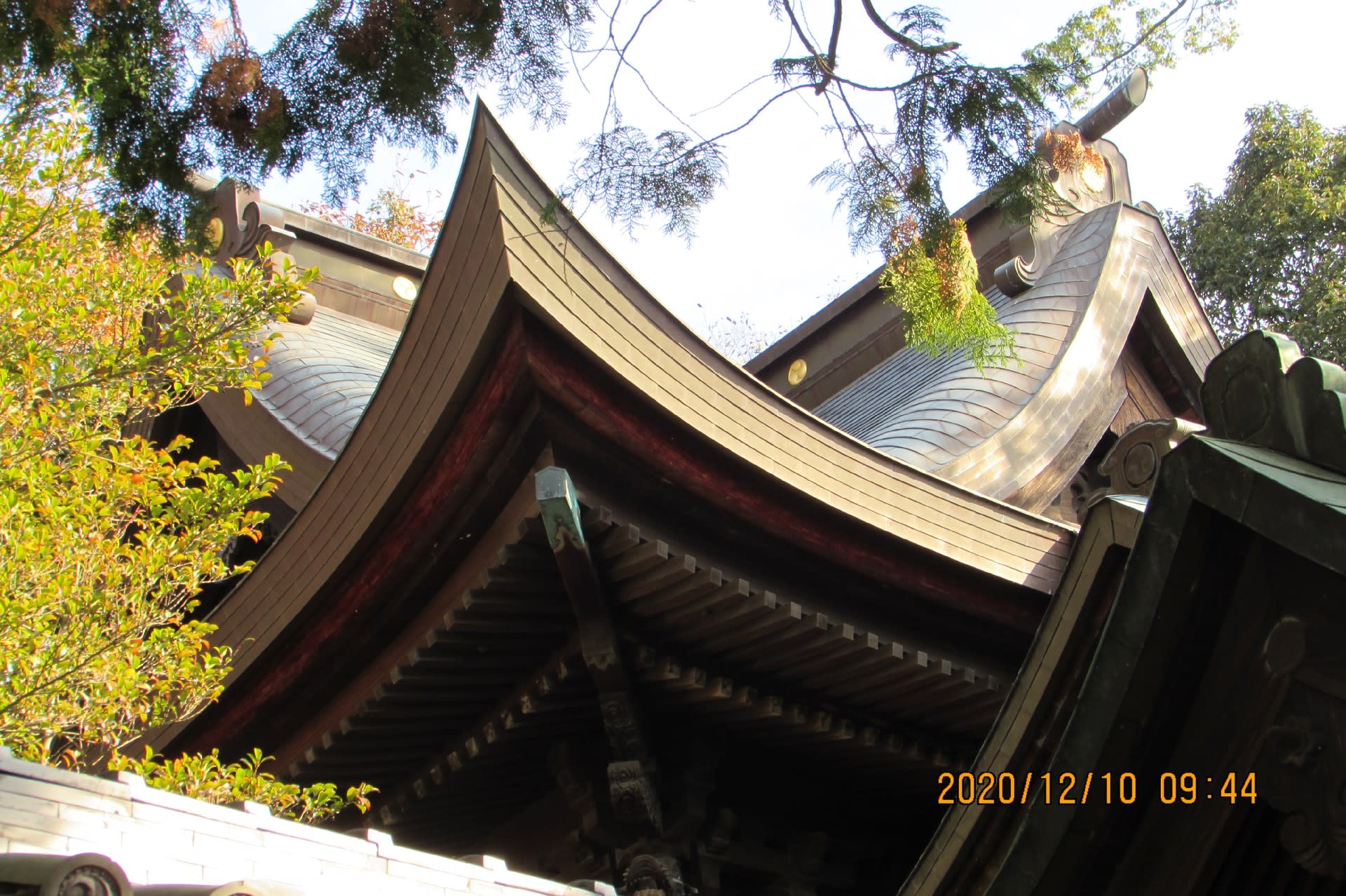

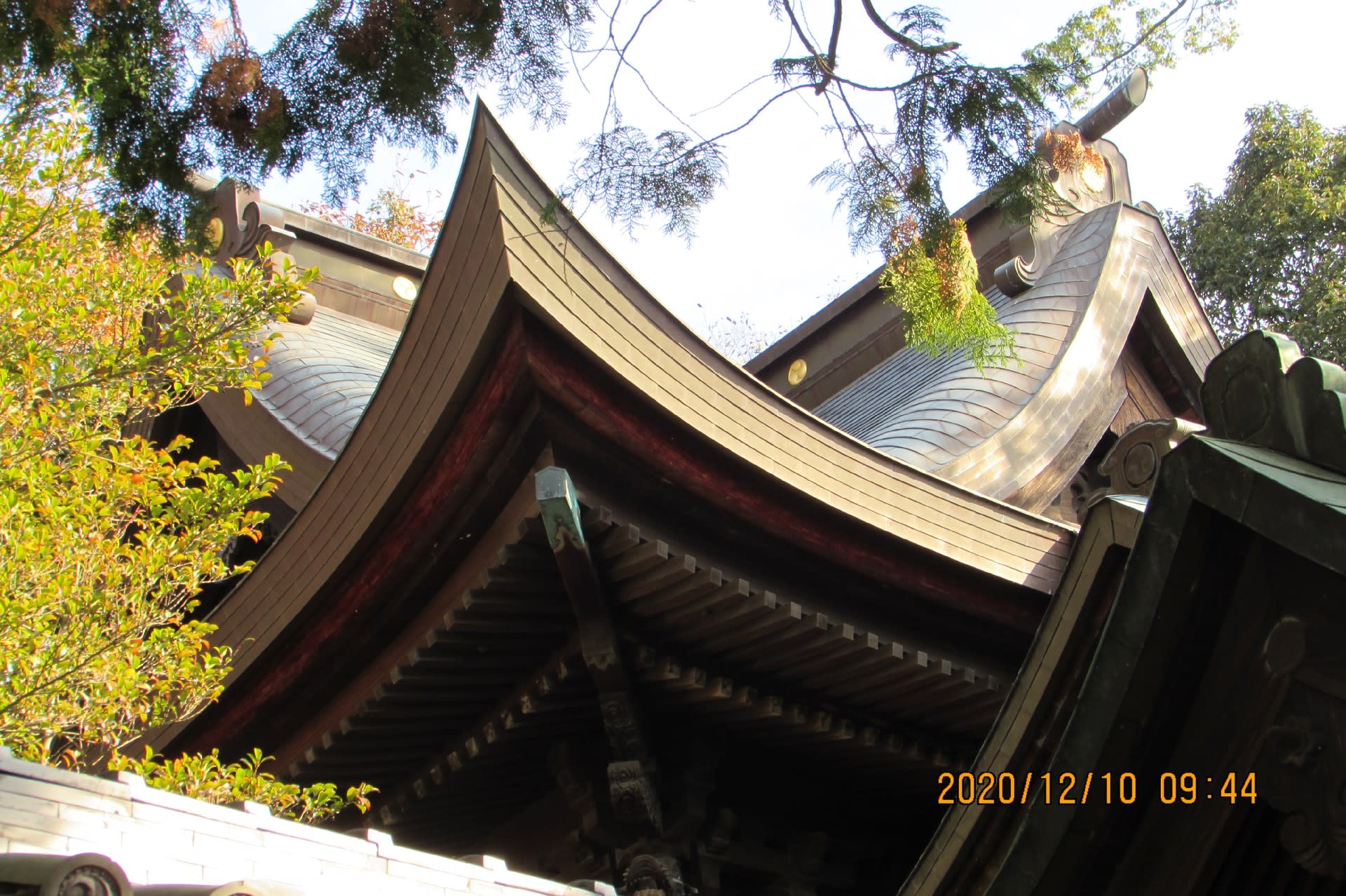

拝殿

長堂の絵馬

本殿

末社三光神社

八幡宮の東の小路を時計回りに散策します。

如来寺

「天台宗の寺院で、1605年(慶長10年)開創、開基は源清上人、本尊は阿弥陀如来。尾崎赤穂八幡宮別当神宮寺として、歴代の藩主大名及び地方の信者の参詣が多かったと伝えられ、明治維新になり神仏分離によって行基作と伝えられる阿弥陀如来を安置して1870年(明治3年)に如来寺と改め現在に至ります。本堂には阿弥陀三尊を、薬師堂には薬師如来が安置されています。」

兵庫県赤穂市尾崎829

塩釜神社

「赤穗八幡宮の摂社、塩釜神社、金毘羅神社、天神社の三社が1918年(大正7年)に合祀された。」

普門寺

「聖徳太子によって開かれ、慈覚大師により創建されました。もともとは、天台宗長安寺と共に、赤穂城下の東北に位置する雄鷹台山に建立されていました。」

兵庫県赤穗市尾崎825−2

太地堂

宝崎神社(ノット)

「境内には古代神功皇后が船を着けたといわれるノット岩があり、八幡宮の神幸式ではこのノット岩まで渡御を行います。『ノット』とは『祝詞(のりと)を奏上する所』からその呼び方になったといわれています。宝崎神社には他に水神社と稲荷神社があります。」

赤穂市尾崎618番地

map

宝専寺

説明書より「昔の宝専寺は真言密教の霊場として尾崎地区の北東の山の上にありましたが、戦国時代の1536年に浄土真宗のお寺として、現在の場所に移されました。その後、江戸時代に、本願寺から特別に一寺二住職の免許を得て、東院と西院の二人の住職がいる全国でも珍しいお寺になりました。当寺院で江戸時代中期に始まった正月の『めでたい舞い』恵比寿大黒舞は兵庫県無形文化財に指定されています。」

赤穂市尾崎595

まずは、赤穗八幡宮です。

「赤穂八幡宮は赤穂の氏神さまとして、室町時代の1406年(応永13年)に、現在の鎮座地に赤穂市の西(銭戸島)から 応神天皇(八幡大神)が遷座されました。室町時代は播磨国守護赤松家の庇護のもと維持され、江戸時代は赤穂藩主池田家、浅野家、森家の信仰のもと発展しました。明治維新に神仏分離がなされ八幡神社と呼ばれましたが、昭和27年以降は江戸時代の社名である八幡宮へ戻し、現在に至っています。」

赤穂市尾崎203番地

map

社標

鳥居

太鼓橋

狛犬

手水舎

社務所

拝殿

長堂の絵馬

本殿

末社三光神社

八幡宮の東の小路を時計回りに散策します。

如来寺

「天台宗の寺院で、1605年(慶長10年)開創、開基は源清上人、本尊は阿弥陀如来。尾崎赤穂八幡宮別当神宮寺として、歴代の藩主大名及び地方の信者の参詣が多かったと伝えられ、明治維新になり神仏分離によって行基作と伝えられる阿弥陀如来を安置して1870年(明治3年)に如来寺と改め現在に至ります。本堂には阿弥陀三尊を、薬師堂には薬師如来が安置されています。」

兵庫県赤穂市尾崎829

塩釜神社

「赤穗八幡宮の摂社、塩釜神社、金毘羅神社、天神社の三社が1918年(大正7年)に合祀された。」

普門寺

「聖徳太子によって開かれ、慈覚大師により創建されました。もともとは、天台宗長安寺と共に、赤穂城下の東北に位置する雄鷹台山に建立されていました。」

兵庫県赤穗市尾崎825−2

太地堂

宝崎神社(ノット)

「境内には古代神功皇后が船を着けたといわれるノット岩があり、八幡宮の神幸式ではこのノット岩まで渡御を行います。『ノット』とは『祝詞(のりと)を奏上する所』からその呼び方になったといわれています。宝崎神社には他に水神社と稲荷神社があります。」

赤穂市尾崎618番地

map

宝専寺

説明書より「昔の宝専寺は真言密教の霊場として尾崎地区の北東の山の上にありましたが、戦国時代の1536年に浄土真宗のお寺として、現在の場所に移されました。その後、江戸時代に、本願寺から特別に一寺二住職の免許を得て、東院と西院の二人の住職がいる全国でも珍しいお寺になりました。当寺院で江戸時代中期に始まった正月の『めでたい舞い』恵比寿大黒舞は兵庫県無形文化財に指定されています。」

赤穂市尾崎595