天気は恵まれなかった喜界島。津波により、港ではサンゴの群落も破壊され魚も少なくなっていました。

しかし沖合の魚たちは私たちの相手をしてくれました。今回は昨年はできなかった船釣りを堪能しました。

今回私が船で釣れた魚は5種類、うち3種はモンガラカワハギ科でした。いずれも初魚種で、大変に嬉しい釣り果でした。

写真は漁港でみかけたタスキモンガラRhinecanthus rectangulus (Bloch and Schneider)です。この魚は釣ってはいません。

まずこれがメガネハギSufflamen fraenatum (Latreille)。同行の「あらら」さんにはこの魚が大量に釣れていました。この種はモンガラカワハギ科の魚でも結構広い範囲にすんでいるようです。日本海側の生息は不明ですが、太平洋側では結構広い範囲にすむようで、高知や宮崎、愛媛などでも釣りや刺網、定置網などの各種漁法で漁獲されています。メガネハギには性的二型があり、雄には淡色の帯が下顎にありますが雌にはありません。この個体は雌だと思われます。メガネハギ属の魚は日本に3種、世界では5種が知られています。

モンガラカワハギ科の魚は食用としては大切にされるものではないのですが、肉は白身でやや臭みがあるものの煮つけは美味しく食べることができました。

アカモンガラOdonus niger (Rüppell)。学名の種小名は「黒い」を意味します。なぜ「赤」なのかといいますと、歯の色が赤色なのに由来します。古い図鑑では「アカハモンガラ」としているものがありますし、英名のRed-tooth triggerfishもこの特徴にちなむものです。さて同定ポイントはこの歯の色だけでなく、紺色の体色と、その変わった尾鰭です。すばらしく綺麗なかたちです。この種は潮通しのよい場所でプランクトンを主に食うようです。アカモンガラ属の魚は本種のみで、1属1種です。

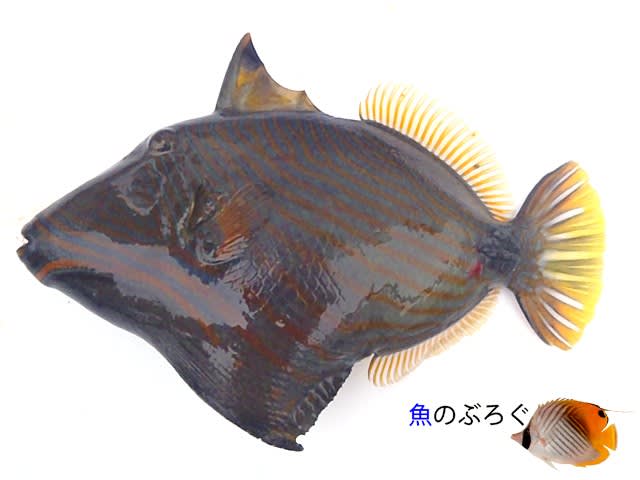

クマドリBalistapus undulatus (Park)です。クマドリ属も世界で1属1種のみですが、太平洋とインド洋のものでは色彩が若干異なっています。このような魚は他にもキンチャクダイ科のニシキヤッコなどが知られています。太平洋産の個体は、写真のように尾柄部全体が黒っぽいですが、インド洋産のものは数本の縦帯になります。

この黒っぽい部分には・・・

このように大きな強い棘があるので気をつけないといけません。この棘は非常に鋭く、手を怪我する恐れさえあります。クマドリの棘は前をむき2列であることでムラサメモンガラ属と区別できます。また歯も鋭く、他の魚をつつくほか、人間にも噛みつき、怪我をすることもあるので気をつけるべきです。

私には釣れなかったのですが、船の他の方はクロモンガラを釣っておられる方もいました。残念ながらこれは写真には残しませんでした。私の目標はおなかに白い斑が多数あるモンガラカワハギを釣ることでしたが、残念ながらその目標は来年にお預け!次回は、喜界島の船釣りで釣れた他の魚を少し紹介したいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます