▲ 今週のみけちゃん

▼ 新しい街でもぶどう記録;第446週

■ 今週の武相境斜面

■ 今週の草木花実

■ 今週の復刻本

田中角榮、『日本列島改造論』が復刻していた。出版元も同じだ。

ついこのあいだまで、古本価格は1万円近かった。

なお、表紙の角榮の顔写真が代わっている。

おいらは、その昔、ブックオフで100円で買った。

今日の古書相場:日本列島改造論 田中角栄

■ 今週読み始めた物語

村上春樹、『ダンス・ダンス・ダンス』。1988年の作品。『ノルウェイの森』が1987年なので、その後。『ノルウェイの森』は当時読んだが、それで村上春樹とはお別れ。お別れの理由は、村上春樹に原因があるというより、おいらが専門バカ修行へ入ったので、本全般を禁欲したから。次に読んだのが、『海辺のカフカ』(2002年)。

『ダンス・ダンス・ダンス』の時空は、1983年の札幌。おー! いたよ、おいら。もっとも、札幌という意味は、『羊をめぐる冒険』の姉妹系作品ということ以外、札幌の風土とか関係なさそう。今週、『ダンス・ダンス・ダンス』を読み始めたこととは別に昔の本を整理して見てたら出てきた。札幌の地下鉄の切符;

北12条駅から1区間、120円。これはキセルをしたのだろう。だから、手元に残っている。出るときは定期券を使ったのだ。

昭和58年7月21日。昭和58年は1983年だ。 昔はこのあたりには古本屋が多かった。

その頃、札幌の古本屋でこういうものを買った;

小坂修平は、後で出てくる。

■ 今週の傷痕文学、あるいは、<宮下公園に打ち込まれたガス弾>

村上春樹、『ダンス・ダンス・ダンス』の4章目より;

でも僕が孤独であることー これは事実だった。僕は誰とも結びついていない。 それが僕の問題なのだ。 僕は僕を取り戻しつつある。 でも僕は誰とも結びついていない。

この前 誰かを真剣に愛したのはいつのことだったのだろう?

ずっと昔だ。 いつかの 氷河期と いつかの 氷河期との間。とにかく ずっと昔だ。 歴史的過去。ジュラ紀とか、そういう種類の過去だ。そしてみんな消えてしまった。恐竜も マンモスも サーベル・タイガーも、 宮下公園に打ち込まれたガス弾も。 そして、高度資本主義社会が訪れたのだ。 そういう社会に僕はひとりぼっちで取り残されていた。

これを今の若い人、あるいは、もしあれば翻訳で非日本人が読んだら、宮下公園に打ち込まれたガス弾、とは何であるかわからいないだろう。おそらく、読み飛ばす。マンモスのような古生物が喩えるべき何かの一例として。もっとも、ガス弾とは物騒ではあるが。事実、物騒なのだ。村上春樹の作品はわからない部位があっても読み飛ばしても大丈夫なようにつくってあり、かつ、わかる人には刺さるというつくりになっているのではないか?

宮下公園に打ち込まれたガス弾とは、渋谷暴動事件(wikipedia)のことに違いない。1971年11月14日のことらしい。「68革命」末期か。このあと、1972年2月に浅間山荘事件、3月にリンチ殺害の発覚、そして、11月には早大・川口大三郎リンチ殺害(wikipedia)へと運命はすすむ。今となっては、はっきりしているが、「やっぱり村上春樹も、"68年"の人なんだなあ」(絓秀実)。もっとも/しかしながら、村上春樹はデビュー作の『風の歌を聴け』にはっきり、「そして僕は機動隊員に叩き折られた前歯の跡を見せた」と書いているのだ。『1973年のピンボール』には「鼠が大学を去ったのには幾つかの理由があった。その幾つかの理由が複雑に絡み合ったままある温度に達した時、音をたててヒューズが飛んだ。そしてあるものは残り、あるものははじき飛ばされ、あるものは死んだ。」と明確に書いてある(愚記事:なつかしい本の話、村上春樹、『風の歌を聴け』)。

ところが、その『風の歌を聴け』は、「若者に人気のある、アメリカ的な、都市的感性の作家」という扱い(小谷野敦、「『ノルウェイの森』を徹底批判するー極私的村上春樹論」、『反=文藝評論 文壇を遠く離れて』、2003年)であった。さらに小谷野敦文学博士は、村上春樹の評価を説明する;

若者たちは、「ようやく 僕らの感性に合う 僕らの作家が登場した」という共感を示しており、 「遊戯的な文体がその寓話性を強調しており、 汗臭い「 湿った 青春小説が多いなかで」この作品は「 一遍の上質の遊び・ 冗談になっている」。春樹は、「家族のしがらみや貧乏生活の苦労など より、 都市生活者の軽いニヒリズム や ロマンチシズムを大事に」している。 つまり 「都市的感性」だというのである。(小谷野、同上)

村上春樹の初期三作は、「全共闘」崩れが主人公なのだ。その「全共闘」崩れの主人公が、

そのハイカラでスマートな軽さにまず私の肩の凝りのほぐれたことを言っておこう。しゃれたTシャツの略画まで挿入されていた。実は今何が書いてあったのか思い出せないのだが、筋の展開も登場人物の行動や会話もアメリカのどこかの町の出来事(否それを描いたような小説)のよう (島尾敏雄の『風の歌を聴け』評)

な世界を生きる話だ。ちなみに、群像新人文学賞の選評の選者の評では誰一人、主人公が<「全共闘」崩れ>であることに言及していない。ましてや、傷痕文学であるとは評していない。「ポップアートみたいな印象」(佐々木基一)とか。

<「だまし絵」のような村上春樹初期作品>

「だまし絵」というのがある。有名なのは上記。若い女と老婆が描かれている。多くの人がどちらかにしか気が付かない。つまり、片方が見えていない。このある種の認識の「障害」を体感できるのがこの「だまし絵」。ただし、「だまし絵」という言い方は印象が悪い。これから、村上春樹の作品の喩えに使うので。「多義的な絵、でも、どっちしか見えない絵」のこと。

村上春樹の初期三作、「若者に人気のある、アメリカ的な、都市的感性の作家」の洒落た作品という受け取られ方が主流だったらしい。一方、「傷痕」文学であるとの見方をした評論家もいた。川本三郎。

六○年代の終りから七○年代のはじめにかけて私たちの周囲にはほんとうに「鼠」のように急に姿を消してしまう友人がたくさんいた。私たちは此岸に残り、彼らは彼岸に消えた。この差はどうしようもなく大きい。

と書いているらしい(『羊をめぐる冒険』(1982年・講談社)を論じた「村上春樹をめぐる解読」(『文学界』1982年9月))。上は孫引き [ソース]。

もっとも、川本三郎が「傷痕」文学であるとわかったのは当然だ。自分が「瀕死の大怪我」をしたからだ。極左活動家とかかわり、朝日新聞を事実上馘になった(愚記事:川本三郎は、津村喬にくびを賭けず、赤衛軍・Kにくびを賭けた)。

■ 今週の「復員兵」

愚ブログでは、復員兵の子どもたちとしての団塊の世代、に関心がある。団塊の世代は父親の戦争体験を聞いて伝搬することをしないことを考えてきた。村上春樹と加藤典洋の案件は先週(村上春樹の父との確執; 特高警察の息子)書いた。

そして、今週知った。野中潤という人が、父親の戦争体験を気にしている二人の団塊の世代がいると。本が紹介されていた。今度、読んでみよう。

ちくまの教科書 > 国語通信 > 連載 > 定番教材の誕生 第5回(3/5)

▼かわぐちかいじ

これはわれわれ団塊の世代の悪い癖だ。世代としての親と敵対することはあっても、個としての親と向き合うことは避けてしまうのだ。それは不安な気持ちから、親たちの戦争体験をキチンと問わなかったことに起因している。自分の親が経験した「戦争」を聞くことから逃げてきたのだ。 われわれは、親が何者であるのかを聞くことが怖かった。もしかしたら自分の父親が、大陸で人を殺してきたのかもしれない。その悲しい運命の上に、自分の「生」が約束されたのかもしれない。それを聞くことから逃げてきた。 (かわぐちかいじ、『回想 沈黙の団塊世代へ』)

▼小阪修平

たとえば、個人的な体験と世代的な体験との関係を自問自答しながら書き進められていく小阪修平さんの『思想としての全共闘世代』(2006年・ちくま新書)の場合も、戦争体験について「キチンと問わなかった」ということなのでしょうか、学徒出陣したという父親の過去についての詳しい記述はありません。ただ、祖父が満洲国の警察官僚だったことに言及し、父親が復員してから母親の親族が経営している相互銀行に入社して若くして支店長にまでのぼりつめたことを語る小阪修平さんが、自らを「中のやや上」の階層で「甘ちゃん」だったと書いているあたりに、“ぼんやりとしたうしろめたさ”のようなものの片鱗を見ることができます(第二章「戦後民主主義と空想」)。意地悪な言い方をすれば、小阪修平さんは、国家権力の一翼を担って大陸への侵略に加担した上に、復員後も母方の人脈をたよって出世した父親によって育てられたということになるわけです。(野中潤の文章)

■ 今週みた新刊、あるいは、村上春樹、『羊をめぐる冒険』のための「副読本」

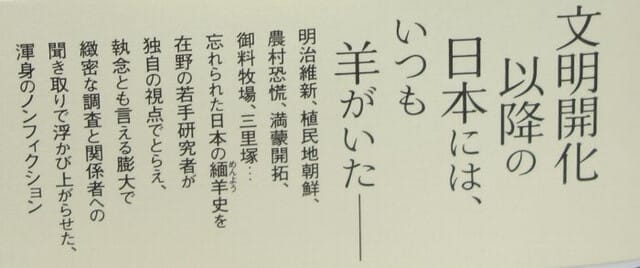

山本佳展、『羊と日本人;波乱に満ちたもう一つの近現代史』、 Amazon

文明開化以降の日本には、いつも羊がいた! 日本近代史においては、戦争や貿易摩擦、不景気や震災のなかで牧羊(緬羊:めんよう)が何度も国策とされたがそのつど挫折を繰り返してきた。戦後は御料牧場を始めとした農地解放と産業の変化等、その歴史は波乱に満ちていた。そこには、不屈の挑戦を続けた多くの技術官僚や民間人がいた。信念を持ってたゆまぬ努力を続けた羊をめぐる人々の生き様―忘れられた日本の緬羊史を、在野の若手研究者が独自の視点でとらえ、執念とも言える膨大で緻密な調査と関係者への聞き取りで浮かび上がらせた、渾身のノンフィクション! 本書と関わりの深いキーワード:幕末、明治維新、アジア太平洋戦争、植民地朝鮮、満州、満蒙開拓、移民、引き揚げ、御料牧場、三里塚、畜産、酪農、地方史・郷土史…

『羊をめぐる冒険』[1]:羊が近代以前には日本にいなかった史実に基づき、物語が進むのが『羊をめぐる冒険』。羊は、日本近代そのものだよ、と登場人物に村上春樹はいわせている;

可哀そうな動物だと思わないか?まあいわば、日本近代そのものだよ。

しかしもちろん、私は君に日本の近代の空虚性について語ろうとしているわけじゃない。

その近代日本に初めて来た羊の実証的歴史の研究書がこの本らしい。いつか、読みたい。開拓使が購入したこの羊たちの話(愚記事:91匹と9匹の羊)も載っているのだろうか? 日帝瓦解に伴う「かわいそうな羊たち」の話は載ってないとおもうが。

[1]●村上春樹、『羊をめぐる冒険』をねたにした記事;

1.■今日気づいたこと;(村上春樹とコンラッド)

2. 『羊をめぐる冒険』、羊博士は竹雀

3.■村上春樹、『羊をめぐる冒険』で、"羊"が「先生」@のち右翼の大物に入り込むのは1936年の春である。

4.■『羊をめぐる冒険』の鼠は大ブルジョア子息

5.■村上春樹、『羊をめぐる冒険』における蝗害(こうがい)

6.■物語の意味がつかみきれない『羊をめぐる冒険』についての思いつき;

7.・ 村上春樹、『羊をめぐる冒険』における囚人奴隷労働

8.■神社焼き打ちの思い出;

9.・『羊をめぐる冒険』における"転落"、あるいは羊抜けと産業空洞化

10.・村上春樹、『羊をめぐる冒険』における近代日本の空虚さの頂点の描写

■