▲ 今週のみけちゃん

▼ 新しい街でもぶどう記録;第353週

■ 今週の草木花実

■ 今週の不混和 (ここで、「不混和」とは融合(fusion)の対義語として使用)

タリバーン、アフガン州都の半数を制圧 首都カブールへの進撃加速 Google

▼対蹠としての「融合」▼ アメリカをありがたがるアジア諸国

20世紀後半の東アジアを考えてみよう。第二次世界対戦後、アメリカとの技術格差、所得格差は圧倒的に見えた。自家用車や郊外の広い家、耐久消費財をベースにしたアメリカのライフ・スタイルが書物やマスメディアを通して伝えられ、人々の憧れの的となった。

昨日の記事より

なお、シンガポールの外交官で今は評論家として活躍しているキショール マブバニは、1960年代のシンガポール育ちで、テレビでアメリカの連続ホームコメディを羨望をもってみていたといて、1960年代のアメリカの中産階級の生活ぶりがすごかったと回顧している。 そして、その頃、同じくシンガポールにいたはずなのが、 Su Chin Hock、史進福さんだ(愚記事)。

東アジアにおける「融合」事例だ。

● ということで、アフガニスタンは20年にわたり米軍支配にあったにもかかわらず、アメリカのライフ・スタイルは浸透しなかった。イスラム法に忠実とされるターリバーン [wiki]がアフガニスタンを支配しようとしている。

つまり、アメリカの支配が成功したのは日本(とドイツ)だけという歴史的結果だ。

巷の声も、yahoo ニュース、米のアフガン撤収は「誤り」 英国防相のコメント欄に見える。

なお、アフガニスタンは「帝国の墓場」といわれ、今回の米国は英露(ソ連)に続くものである。でも、呼び名は、「帝国の墓場」でもいいが、「毛唐の墓場」でもいいだろう。

■ 今週のもったいない本舗

■ 今週の、ちょっと、我が眼を疑う

「堂」入り

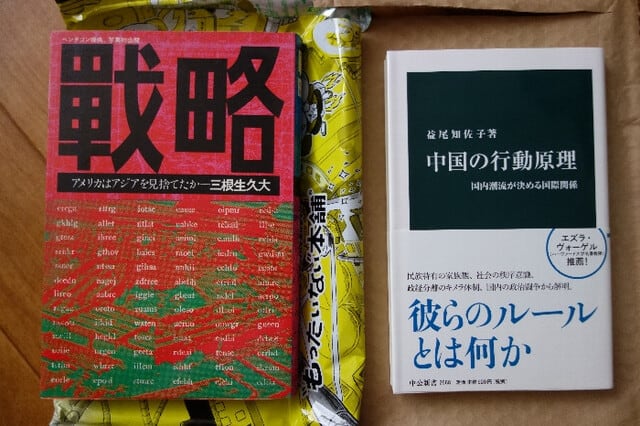

■ 今週の購書

三根生久大の『戦略』(Amazon)[1円だった]は、ベトナム戦争のサイゴン陥落(米軍撤退)を受けての本。おりしも、カブール陥落が時間の問題だという今週にあがなう。副題は、アメリカはアジアを見捨てたか、とあるが、1970年代横浜の本牧、岸根、淵野辺、などなど、東京の横田などなど米軍基地・施設の閉鎖、返還が相次いだ。つまり、「負ける」と「逃げて」いくのだ。

台湾で失敗したら、ついに、日本列島から「逃げて」いくのではないだろうか?

益尾知佐子、『中国の行動原理』は、売れているらしく、中古で安くならない。新刊で購入。その語り口といえば、例えば、

中国人のリアリズムは、自分は善、敵は悪という前提に立ち、人間的な感情の渦巻く権謀術数の世界観である。そのサバイバル競争はホッブスの想定よりもずっと激しく、指導者はあらゆる場所で友からも部下からもだまし討ちの恐怖に苛まされ続ける。

これが正しい中国像なのか、「道徳的に劣っている中国人」というステロタイプなのか、詳細な学術的裏付けがあるのかは、よく読んでみよう。

Dinesh D'souza はアメリカ人1世。母国はインド。アメリカ人になった元インド人が、先住民虐殺や奴隷制度などアメリカ合衆国の正統性を疑わせる史実をどう理解・了解していくかを論じた本らしい。右は、関曠野の『なぜヨーロッパで資本主義が生まれたか:西洋と日本の歴史を問いなおす 』(Amazon)。関曠野は、上記の「融合」問題、すなわち戦後日本の経済成長を「スノビズム」の問題だといっている。つまり、アメリカ化というスノビズム(実際の自分の属性を恥じ、自分が上等、高級だと思う価値観を虚栄的に身に着けようとする挙動や心情)だといっている(『資本主義ーその過去・現在・未来ー』)。その関曠野が自分の生い立ちと「西洋」との関係を語っている。そして、そのスノビズムとは何であったのかの一端が示されている。

■ 今週の猫傷(びょうしょう)

無理にみけちゃんにかまったら、やられた。

■