今日は7月7日の七夕、いつも通っているプールに子供たちが作ったんだろう七夕が飾ってあった。商業施設の七夕は、豪華できれいだが、こんな七夕もいいねえ。

そう言えば、子供の頃、彦星と織姫は年に1回、七夕の日しか見れないものだと思っていた。この頃は梅雨で星空はめったに見れない、今年もダメか、と思っていてた。本題、今日は日本遺産学習会と2級検定の話。

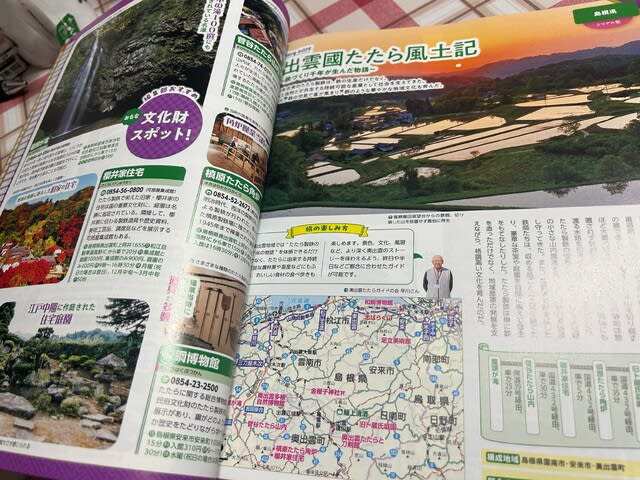

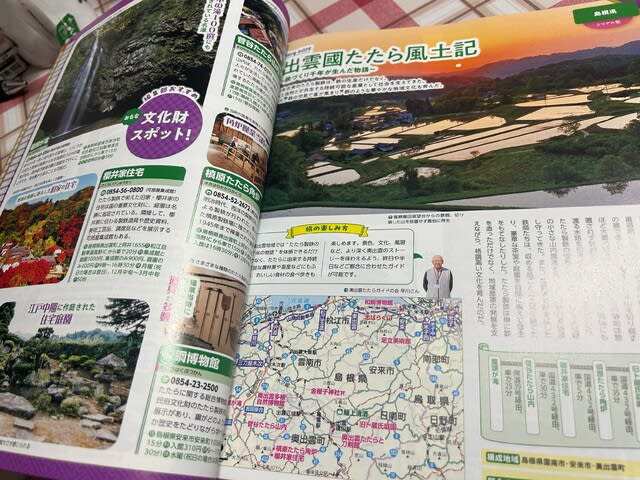

日本遺産のオンラン学習会に参加した。今回で十回目だそうだ。今回は、たたらの出雲、正確には、ストーリー№034「出雲国たたら風土記~鉄づくり千年が生んだ物語」だ。

この遺産は結構、数がある。全部で11ヶ所。有名どころは、山陰の旅では必ず入る「足立美術館」、それに「奥出雲たたらと刀剣館」くらい。

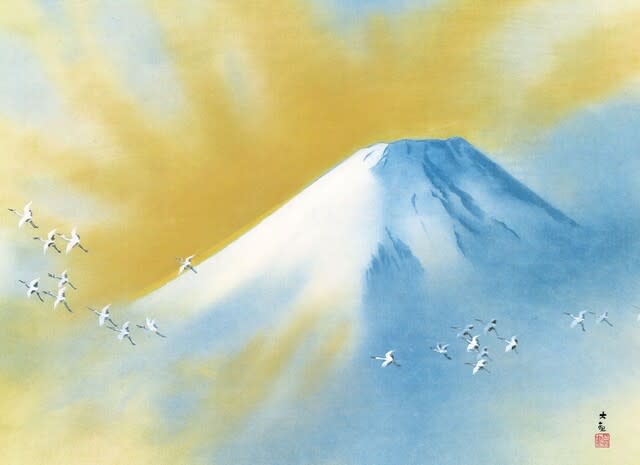

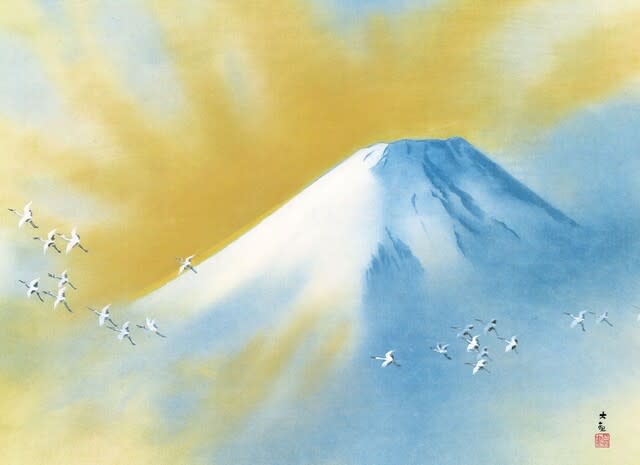

足立美術館は、二度ほど訪問、庭園が素晴らしい。横山大観の絵(もちろん複製)も買ってウチの仕事部屋に飾ってある。ここはよく知られているから、これ以上は省略。

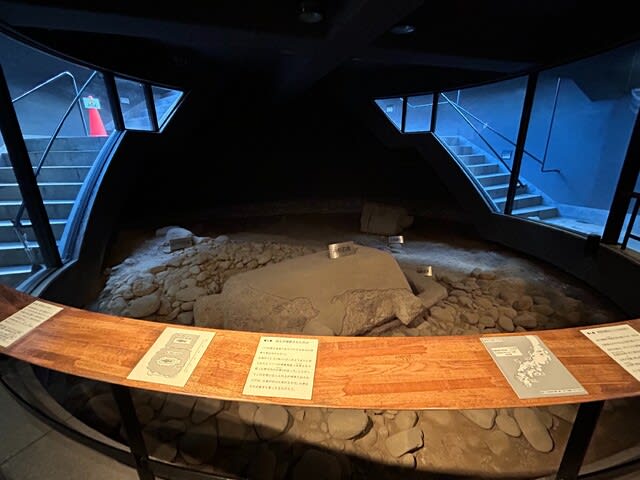

たたら、たたら製鉄は、日本固有の技術、古墳時代から平安時代に全国で行われ始めた。砂鉄と木炭、粘土で作る。江戸時代に最盛期を迎えたが、近代になって西洋の製鉄が入ってきて廃れてしまった。映画、もののけ姫で、山奥で女性たちが鉄を作っているシーンがあったが、あれだ。

このたたら製鉄は、尼子、大内、毛利が争った、戦国時代も石見銀山と並んで争奪戦にもなっていた。

刀剣館では、たたら製鉄の一部を体験できるそうだ。なんか、体験してみたくなったね、でも遠いなあ、他になんかないかな、私の百名山は三瓶山、温泉はありそう、お城はなさそう、鉄印帳もない。ちょっと難しいな。

このシーンで思い出した。亡くなられた、安倍元総理の自伝で、総理大臣は、鋳造品(ちゅうぞうひん)ではなく、鍛造品(たんぞうひん)だ、と。総理大臣は、叩かれて叩かれて強くなるもんだそうだ。今の総理も、鍛造品になってきたかな。いや、ちょっとやそっと叩いてもどうかな・・

さて、8月23~25日に行われる日本遺産検定2級を申し込んだ。2級は初めての開催になる。学習は、オンラン研修があるが、日程の都合で参加できない。amazonから買った書籍でよからう。今シーズンは森林インストラクターが中心だからね。