9月30日

家のベランダのペチュニアももう終わりかけています。

シロバナマンジュシャゲが見たくなり、久しぶりに大泉学園にある牧野記念庭園に行きました。

曼珠沙華にはぎりぎり間に合った感じで、もう季節は終わりかけていました。

静かで訪れる人もまばらで、調査をしている人が数人グループでまわっていました。

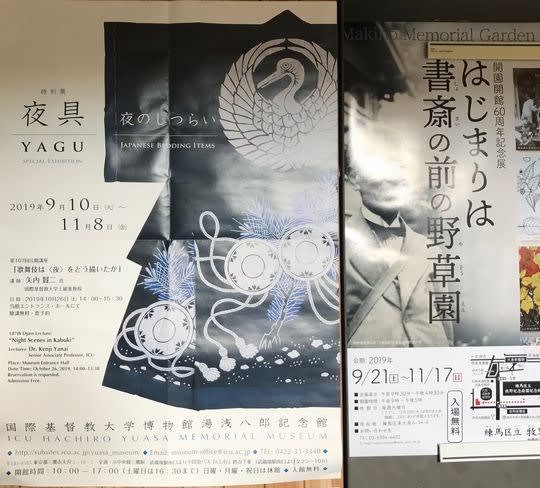

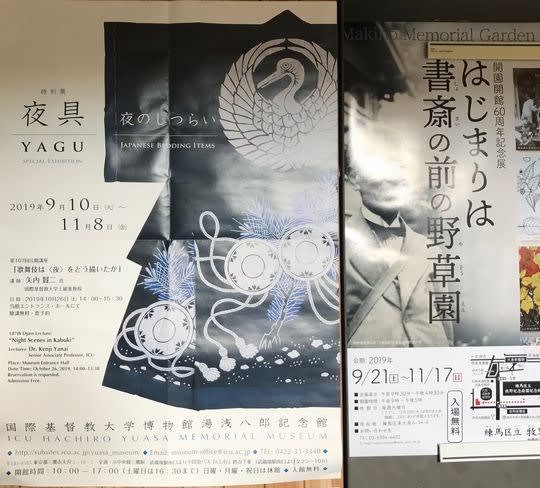

ちょっと気になるポスターが貼ってありました。

今回は花だけ撮るつもりで久しぶりのマクロレンズです。

シモバシラの花が咲いていました。入口に咲いていたピンクの花はハグロソウのようです。

牧野記念庭園は、植物学者牧野富太郎博士(1862-1957)ゆかりの地として、1958(昭和33)年より「牧野記念庭園」

として一般公開されてきました。牧野博士は1926(大正15)年、当時は野趣豊かであった大泉の地に居を構え、

1957(昭和32)年に満94歳の生涯を終えるまで、自邸の庭を「我が植物園」としてこよなく大切にしました。

Sep.30 2019 Ohizumi

家のベランダのペチュニアももう終わりかけています。

シロバナマンジュシャゲが見たくなり、久しぶりに大泉学園にある牧野記念庭園に行きました。

曼珠沙華にはぎりぎり間に合った感じで、もう季節は終わりかけていました。

静かで訪れる人もまばらで、調査をしている人が数人グループでまわっていました。

ちょっと気になるポスターが貼ってありました。

今回は花だけ撮るつもりで久しぶりのマクロレンズです。

シモバシラの花が咲いていました。入口に咲いていたピンクの花はハグロソウのようです。

牧野記念庭園は、植物学者牧野富太郎博士(1862-1957)ゆかりの地として、1958(昭和33)年より「牧野記念庭園」

として一般公開されてきました。牧野博士は1926(大正15)年、当時は野趣豊かであった大泉の地に居を構え、

1957(昭和32)年に満94歳の生涯を終えるまで、自邸の庭を「我が植物園」としてこよなく大切にしました。

Sep.30 2019 Ohizumi