最近は探し物で時間をたくさん使うことが多くなりました。これが物事が進まない

ひとつの原因になっているような・・・

だいぶ涼しくなってきたので、昨日は出かける前に衣類を探していたら、なんと

大好きな薄手のセーターが虫にやられていてがっかり。この夏は貼ってある絨毯に虫が異常

発生していました。こちらに引っ越してきたときに半分しかフローリングにリフォームして

いなかったので全部すべきだったかなと思っています。

衣類も管理できる数だけにして、ちゃんと管理しないといけないですね。

今日はやっと10月の初旬のお能のまとめができます。

10月5日

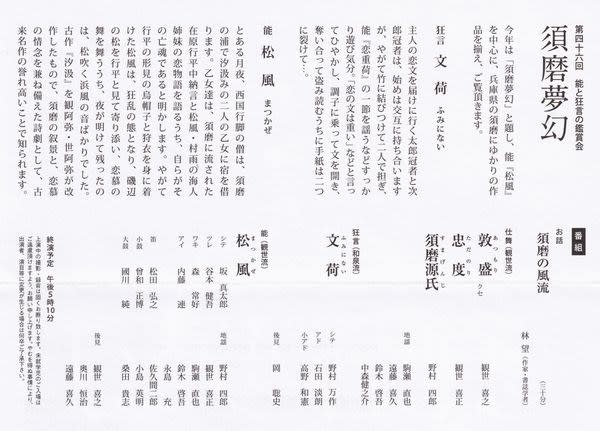

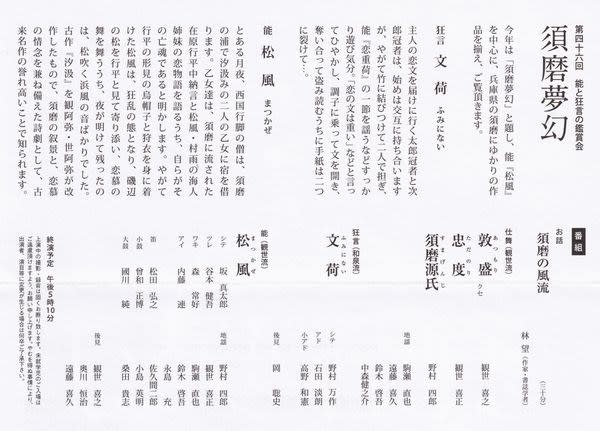

眞友会 第46回 能と狂言の観賞会 須磨夢幻

今回で能も入門講座や発表会も含めると6回目になりました。

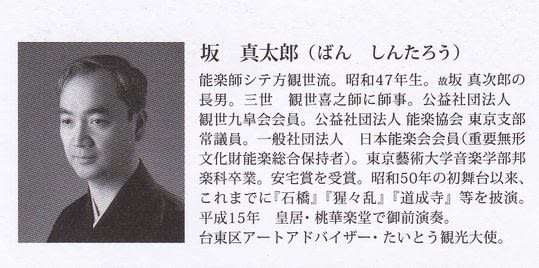

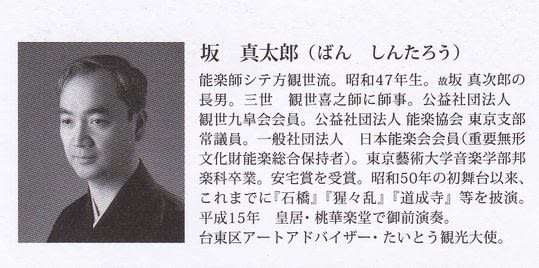

あるばとろすさんが観世流能楽師 坂真太郎氏の後援会に入っていらっしゃるので、お誘いいただきました。

松風は入門には適している題材かと思いました。

伊勢物語の作者在原業平の兄在原行平の歌の中から

わくらはに問ふ人あらば須磨の浦に藻塩たれつゝわぶと答へよ

立ち別れいなばの山の峰に生ふる待つとし聞かばいま帰り来ん

の二首を選んでこの劇の筋の柱としてもともとの田楽を観阿弥、世阿弥がリメイクしたもの。

姉妹が在原行平の歌をベースに、行平の恋の相手であった海女松風村雨の切ない思い出語りを、源氏物語須磨の巻の

雰囲気を借りてしみじみと演出したものだそうで、源氏物語のベースがあるとより楽しむことができますね。

今回はもっと言葉の意味がわかればよかったと思うようになりました。ネットでは演目のストーリーペーパーを

打ち出すことができるので、前もって見ておけば理解が深まったかもしれません。初心者にとってはなかなかハードルが

高い能です。

おおよそのストーリーしかわからなくても、その無限の空間の中で、何百年の流れを感じるような能は「夢幻」を

感じられる芸術です。

今回狂言で野村万作を見ることができて、嬉しかったです。昔からなんとなく注目していました。年取られても

いい声です。能と狂言ってバランスが取れて、いい組み合わせです。

今まで見た能を下記の説明のジャンルに当てはめると

二番目者 安宅、敦盛

三番目者 羽衣、井筒、松風

となります。

ずっと翁を見たいと思っているのですが、なかなかチャンスがありません。

あるばとろすさんは沖縄で統一。久米島、ゆうな染めに紅型の帯。

お写真はponkichiさんに撮っていただきました。ponkichiさんはいつもおいしいお酒とお料理をアップ

されていて、初めてお目にかかれて嬉しかったです。はっきりした話し方が素敵な方でした。

塩沢の単衣に博多帯、道明の平家納経

祇園祭の時に特別に分室を開いていた塚本でお願いしたサラッとした塩沢が出来上がってきたので

着てみました。柿渋染めです。

能について

能の演目の多くは、平家物語や今昔物語など、室町時代に庶民の間で人気があった古典を題材としています。そして

曲の進行と構成の違いから、「現在能」と「夢幻能」に分けることができます。「現在能」では、現在進行形で話が

進んでいきます。

「夢幻能」は、演目の中で現実と夢が交差して話が進行するので、物語を追いかけるのはちょっと大変ですが、

どの曲も構成が似ているので、パターンとして捉えることができます。

能の種類

能は、シテが演じる役柄によって「神(しん) 男(なん ) 女(にょ) 狂(きょう)鬼(き 」の5つのジャンルに

分けられます。そして、この5種類を順番どおりに演能することを「 五番立(ごばんだて) 」といいます。「五番立」は、

江戸時代からの伝統あるプログラムで、実際には5つの能の間に4つの狂言が上演されます。朝の爽やかな時間に

神様の能で始まり、勇ましい修羅物に続き、昼の静かな時間帯に女性の優美な能が入り、その後に狂い物で喜怒哀楽

入り混じる物語を鑑賞し、「逢魔が時」の夕刻から夜がかりには鬼の能で締めくくるようにしつらえてあるのです。

現在では、長時間の上演となるため、正式なかたちではほとんど催されません。しかし今でもすべての番組は、五番立を

基本に、順番などを考慮して組まれています。

また正式な五番立ての前には「翁」が演じられます。「翁」は、翁猿楽の流れをくむとされ、「能にして能にあらず」と

いわれて一般の能とは区別されて、常に演能の頭に上演されます。神聖な儀式として大切に扱われており、今でも正月や

記念の会、祝賀の会などでは、初番目物の前に、「翁」が上演されます。

それぞれのジャンルと演目

「神」(初番目物)神をシテとする能を「初番目物」と言います。「翁」の脇に置かれる能という意味で「脇能」とも

呼ばれます。登場した神が平和、幸福、五穀豊穣を約束するという内容のもので、多くは前シテが神の

化身の老翁、後シテが神体となります。「高砂」「老松」「養老」などの演目があります。

「男」(二番目物)男性が主人公となるもので、シテは武将の亡霊など死者が多く、「修羅物」と呼ばれます。平家物語から

題材を得ている亡霊武者の能が代表的演目です。死後も修羅道で苦しむ武将たちが救いを求めて現世に

現れるという筋立てです。「敦盛」「清経」「屋島(八島)」「巴」などの演目がこの分類です。

「女」(三番目物)女性が主人公の能で「鬘かずら物」と言われます。五番立の番組の中心をなしており、主人公は死者で、

テーマは、恋愛とその苦悩が中心。多くは女性の亡霊の恋する想いが、成仏せずに漂っているという想定

の筋立てです。「羽衣」「井筒」「松風」「定家」などの演目がこの分野です。

「狂」(四番目物)所謂物狂いをシテとする能で、「狂女物」「狂い物」とも呼ばれます。ここでいう「狂う」は病的な状態

ではなく、何かを思いつめて心乱れた姿を指しています。また、別名「雑能物」とも呼ばれ、他のジャンル

に入らないものも集められます。「隅田川」「百万」「鉄輪」「道成寺」が有名です。

「鬼」(五番目物)鬼、天狗、妖精、龍神などがシテとなる能です。五番立の最後なので「切能物きりのうもの」とも

呼ばれます。強烈な舞、全曲に太鼓が加わり、囃子も華やかで、演出も派手です。「鵺」「殺生石」

「安達原(黒塚)」「猩々」などが有名です。

ワキ方

「ワキ」は、室町時代にシテ方から独立して専門分野を確立し、家の芸として継承されてきました。座付きの時代を経て、

現在は流派ごとに独立しています。高安流、福王流、下掛宝生流があります。

囃子方(はやしかた)

謡の音楽を担当するのは「囃子方」です。囃子方は、笛(能管)、小鼓、大鼓(大皮)、太鼓の4種類の楽器からなり、

これらを「四拍子」といいます。それぞれの楽器は、専門に分かれていて、伝統的な奏法が受け継がれています。

現存する流儀は、笛の一噲流、森田流、藤田流、小鼓の観世流、大倉流、幸流、幸清流、大鼓の葛野流、高安流、大倉流、

石井流 観世流、太鼓の観世流、金春流です。

能の上演時には、各楽器の担当がひとりずつ舞台後方の「囃子座」に座り、演奏します。

狂言方

狂言は、能と同じく猿楽から生まれた芸能で、ひとつの演目として独立して演じられる「本狂言」と、能の一部として

演じられる「間狂言(あいきょうげん)」のふたつに分かれています。また「翁」のなかで祝福、祈願の舞を舞う

「三番叟(さんばそう)」を演じることも狂言方の大切な役割で、「翁」でのこうした役割は「別狂言」とも呼ばれます。

通常、一演目としての狂言とは「本狂言」のことを言います。本狂言は、人びとの生活のひとこまを扱った笑劇です。主人の

いいつけに背く太郎冠者、聟むこと舅のやりとり、口やかましい妻、まぬけな盗人など、当時の社会で、ごく普通にみられた

人びとが登場し、身の回りで起きた出来事を、ユーモアを交えて演じます。

能の演目の中で狂言方が演じる役とその演技を、「間狂言」または、「間(アイ)」といいます。シテが中入りした後に登場し、

前場と後場をつないで物語の理解を助ける「居語り」、シテやワキと問答などを行って物語の進行に関わる「アシライ間」など

があります。

狂言方の流派には、大蔵流と和泉流があります。

能の音楽は、謡うたいと囃子はやしで成り立っています。謡は、シテ方が務め、囃子は囃子方により演奏されます。謡とは能の

舞いに添えられる歌謡です。

参考

入門 能の世界

日本語と日本文化

おまけ)

ランチ

和食 ビュッフェスタイル

Oct.5 2019 Sendagaya

ひとつの原因になっているような・・・

だいぶ涼しくなってきたので、昨日は出かける前に衣類を探していたら、なんと

大好きな薄手のセーターが虫にやられていてがっかり。この夏は貼ってある絨毯に虫が異常

発生していました。こちらに引っ越してきたときに半分しかフローリングにリフォームして

いなかったので全部すべきだったかなと思っています。

衣類も管理できる数だけにして、ちゃんと管理しないといけないですね。

今日はやっと10月の初旬のお能のまとめができます。

10月5日

眞友会 第46回 能と狂言の観賞会 須磨夢幻

今回で能も入門講座や発表会も含めると6回目になりました。

あるばとろすさんが観世流能楽師 坂真太郎氏の後援会に入っていらっしゃるので、お誘いいただきました。

松風は入門には適している題材かと思いました。

伊勢物語の作者在原業平の兄在原行平の歌の中から

わくらはに問ふ人あらば須磨の浦に藻塩たれつゝわぶと答へよ

立ち別れいなばの山の峰に生ふる待つとし聞かばいま帰り来ん

の二首を選んでこの劇の筋の柱としてもともとの田楽を観阿弥、世阿弥がリメイクしたもの。

姉妹が在原行平の歌をベースに、行平の恋の相手であった海女松風村雨の切ない思い出語りを、源氏物語須磨の巻の

雰囲気を借りてしみじみと演出したものだそうで、源氏物語のベースがあるとより楽しむことができますね。

今回はもっと言葉の意味がわかればよかったと思うようになりました。ネットでは演目のストーリーペーパーを

打ち出すことができるので、前もって見ておけば理解が深まったかもしれません。初心者にとってはなかなかハードルが

高い能です。

おおよそのストーリーしかわからなくても、その無限の空間の中で、何百年の流れを感じるような能は「夢幻」を

感じられる芸術です。

今回狂言で野村万作を見ることができて、嬉しかったです。昔からなんとなく注目していました。年取られても

いい声です。能と狂言ってバランスが取れて、いい組み合わせです。

今まで見た能を下記の説明のジャンルに当てはめると

二番目者 安宅、敦盛

三番目者 羽衣、井筒、松風

となります。

ずっと翁を見たいと思っているのですが、なかなかチャンスがありません。

あるばとろすさんは沖縄で統一。久米島、ゆうな染めに紅型の帯。

お写真はponkichiさんに撮っていただきました。ponkichiさんはいつもおいしいお酒とお料理をアップ

されていて、初めてお目にかかれて嬉しかったです。はっきりした話し方が素敵な方でした。

塩沢の単衣に博多帯、道明の平家納経

祇園祭の時に特別に分室を開いていた塚本でお願いしたサラッとした塩沢が出来上がってきたので

着てみました。柿渋染めです。

能について

能の演目の多くは、平家物語や今昔物語など、室町時代に庶民の間で人気があった古典を題材としています。そして

曲の進行と構成の違いから、「現在能」と「夢幻能」に分けることができます。「現在能」では、現在進行形で話が

進んでいきます。

「夢幻能」は、演目の中で現実と夢が交差して話が進行するので、物語を追いかけるのはちょっと大変ですが、

どの曲も構成が似ているので、パターンとして捉えることができます。

能の種類

能は、シテが演じる役柄によって「神(しん) 男(なん ) 女(にょ) 狂(きょう)鬼(き 」の5つのジャンルに

分けられます。そして、この5種類を順番どおりに演能することを「 五番立(ごばんだて) 」といいます。「五番立」は、

江戸時代からの伝統あるプログラムで、実際には5つの能の間に4つの狂言が上演されます。朝の爽やかな時間に

神様の能で始まり、勇ましい修羅物に続き、昼の静かな時間帯に女性の優美な能が入り、その後に狂い物で喜怒哀楽

入り混じる物語を鑑賞し、「逢魔が時」の夕刻から夜がかりには鬼の能で締めくくるようにしつらえてあるのです。

現在では、長時間の上演となるため、正式なかたちではほとんど催されません。しかし今でもすべての番組は、五番立を

基本に、順番などを考慮して組まれています。

また正式な五番立ての前には「翁」が演じられます。「翁」は、翁猿楽の流れをくむとされ、「能にして能にあらず」と

いわれて一般の能とは区別されて、常に演能の頭に上演されます。神聖な儀式として大切に扱われており、今でも正月や

記念の会、祝賀の会などでは、初番目物の前に、「翁」が上演されます。

それぞれのジャンルと演目

「神」(初番目物)神をシテとする能を「初番目物」と言います。「翁」の脇に置かれる能という意味で「脇能」とも

呼ばれます。登場した神が平和、幸福、五穀豊穣を約束するという内容のもので、多くは前シテが神の

化身の老翁、後シテが神体となります。「高砂」「老松」「養老」などの演目があります。

「男」(二番目物)男性が主人公となるもので、シテは武将の亡霊など死者が多く、「修羅物」と呼ばれます。平家物語から

題材を得ている亡霊武者の能が代表的演目です。死後も修羅道で苦しむ武将たちが救いを求めて現世に

現れるという筋立てです。「敦盛」「清経」「屋島(八島)」「巴」などの演目がこの分類です。

「女」(三番目物)女性が主人公の能で「鬘かずら物」と言われます。五番立の番組の中心をなしており、主人公は死者で、

テーマは、恋愛とその苦悩が中心。多くは女性の亡霊の恋する想いが、成仏せずに漂っているという想定

の筋立てです。「羽衣」「井筒」「松風」「定家」などの演目がこの分野です。

「狂」(四番目物)所謂物狂いをシテとする能で、「狂女物」「狂い物」とも呼ばれます。ここでいう「狂う」は病的な状態

ではなく、何かを思いつめて心乱れた姿を指しています。また、別名「雑能物」とも呼ばれ、他のジャンル

に入らないものも集められます。「隅田川」「百万」「鉄輪」「道成寺」が有名です。

「鬼」(五番目物)鬼、天狗、妖精、龍神などがシテとなる能です。五番立の最後なので「切能物きりのうもの」とも

呼ばれます。強烈な舞、全曲に太鼓が加わり、囃子も華やかで、演出も派手です。「鵺」「殺生石」

「安達原(黒塚)」「猩々」などが有名です。

ワキ方

「ワキ」は、室町時代にシテ方から独立して専門分野を確立し、家の芸として継承されてきました。座付きの時代を経て、

現在は流派ごとに独立しています。高安流、福王流、下掛宝生流があります。

囃子方(はやしかた)

謡の音楽を担当するのは「囃子方」です。囃子方は、笛(能管)、小鼓、大鼓(大皮)、太鼓の4種類の楽器からなり、

これらを「四拍子」といいます。それぞれの楽器は、専門に分かれていて、伝統的な奏法が受け継がれています。

現存する流儀は、笛の一噲流、森田流、藤田流、小鼓の観世流、大倉流、幸流、幸清流、大鼓の葛野流、高安流、大倉流、

石井流 観世流、太鼓の観世流、金春流です。

能の上演時には、各楽器の担当がひとりずつ舞台後方の「囃子座」に座り、演奏します。

狂言方

狂言は、能と同じく猿楽から生まれた芸能で、ひとつの演目として独立して演じられる「本狂言」と、能の一部として

演じられる「間狂言(あいきょうげん)」のふたつに分かれています。また「翁」のなかで祝福、祈願の舞を舞う

「三番叟(さんばそう)」を演じることも狂言方の大切な役割で、「翁」でのこうした役割は「別狂言」とも呼ばれます。

通常、一演目としての狂言とは「本狂言」のことを言います。本狂言は、人びとの生活のひとこまを扱った笑劇です。主人の

いいつけに背く太郎冠者、聟むこと舅のやりとり、口やかましい妻、まぬけな盗人など、当時の社会で、ごく普通にみられた

人びとが登場し、身の回りで起きた出来事を、ユーモアを交えて演じます。

能の演目の中で狂言方が演じる役とその演技を、「間狂言」または、「間(アイ)」といいます。シテが中入りした後に登場し、

前場と後場をつないで物語の理解を助ける「居語り」、シテやワキと問答などを行って物語の進行に関わる「アシライ間」など

があります。

狂言方の流派には、大蔵流と和泉流があります。

能の音楽は、謡うたいと囃子はやしで成り立っています。謡は、シテ方が務め、囃子は囃子方により演奏されます。謡とは能の

舞いに添えられる歌謡です。

参考

入門 能の世界

日本語と日本文化

おまけ)

ランチ

和食 ビュッフェスタイル

Oct.5 2019 Sendagaya