イタリア文化会館から来たお知らせの中から、プリモ・レーヴィの全詩集を最近発行した竹山博英さんの講演を

聴くことにしました。たぶん、何処かで「これが人間か」の記憶があったのかもしれません。初めて聞く名前では

ありませんでした。

竹山先生はプリモ・レーヴィと親交があり、そのお人柄も良く知っていたとのことでしたが、最後に死を選ぶほどの

葛藤が続いていたことはわからなかったと話していました。とても穏やかな人柄だったとのことです。

今、第二次世界大戦から遠くなってきたこの時に彼の全詩集の発刊はとても意味があることだと思うと話していました。

同じことを繰り返さないために歴史を伝えていくことは今ファシズムが台頭しそうな時代に非常に重要なことだと思いました。

プリモ・レーヴィはユダヤ系のイタリア人で、ファシズムの時代に北イタリアトレノで育ち、化学を専攻する学生でした。人種法が

制定される前だったので、大学で勉強することができたとの説明がありました。イタリアが休戦中にドイツに北イタリアが

占領され、レジスタンス運動をして、ナチに捕えられ、自らユダヤ人であることを話して、アウシュヴィッツに送られて

しまったとのことです。レジスタンス活動をするとその場で殺されてしまうことも多かったとか。化学を専攻していたことが

アウシュヴィッツでも生き延びる一つの原因ともなったとの説明でした。

アウシュヴィッツの体験を単なる証言ではなく、文学へと昇華して行ったのが彼のその後の生涯でした。

ネットで調べたら、戦後、イスラエルが加害者となり、そのことへの抗議もしたり積極的な平和運動もされていたことが

わかりました。NHKなどでもドキュメンタリーの制作があり、ネットにもまだ残っているようなので時間のある時に

見てみようかと思います。

彼の詩を5編紹介して、小野氏との対談がありましたが、1篇恋の詩があったことが救われました。

著者と個人的に親交の深かった翻訳者の話が直接聞ける、チャンスでした。

開会にあたって、イタリア文化会館の館長さんから流暢な驚くような日本語で挨拶がありました。イタリア文化会館の

イベントに時々参加するようになりましたが、初めてでした。

イタリア語での詩の朗読も数編ありました。

彼が生き残ったのは偶然のことだったけれど、そのことが最後まで彼の心の重荷となって、生涯彼を苦しめました。

戦争の悲惨さは生きているものにも、死んだ者以上の苦しみを残すことです。

「夜と霧」が読みかけだったことを思い出しました。

日本でももう証言する人が少なくなってきた中、貴重な体験が継がれていくことを祈るだけです。

今年の8月にはTVで特高で生き残った立命館大学の元副学長の岩井忠熊の番組が印象的だった。

人間が人間の尊厳さを感じられる世界が築かれることを願うばかりです。

----------------------------------------------------------------------------------------

プリーモ・レーヴィ生誕100周年記念講演会 『プリーモ・レーヴィ全詩集 予期せぬ時に』を語る

プリーモ・レーヴィ(1919-87)はアウシュヴィッツ強制収容所の抑留体験を書いた『これが人間か』で世界的に

知られる作家です。彼は記録文学や短編小説の分野で成功し、「アウシュヴィッツの悪」を克服した、明晰で理知的な

作家として高く評価されていました。しかしレーヴィは1987年に自死の道を選びました。彼のような理知的な作家が、

他人からは非理性的に見える自死を遂げたことは大きな衝撃であり、多くの読者や研究者がその理由に思い悩み、

彼の作品の中の理知的でない部分への関心が高まりました。

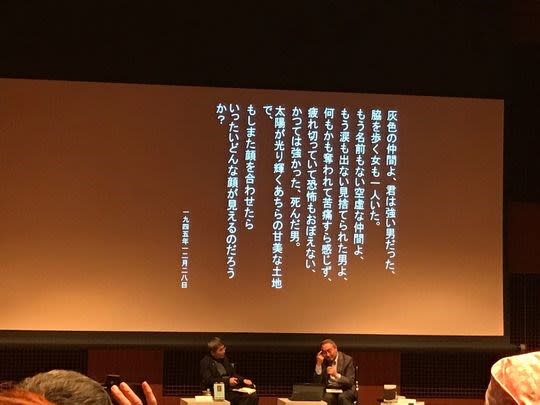

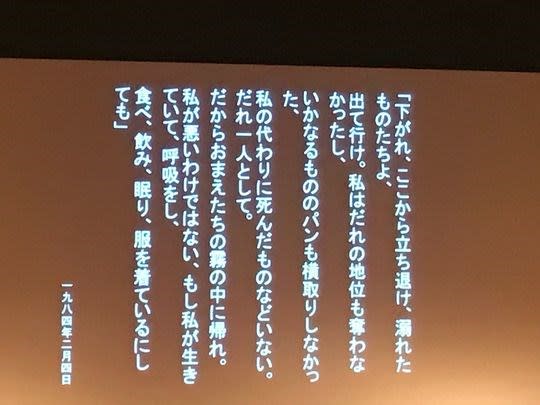

レーヴィの理知的でない部分、つまり情念や感情に関係する部分を最も良く表現しているのは詩です。その数は生涯を

通じて84編しかなく、決して多くはありませんが、心の動きがよく分かる詩がいくつも書かれています。特に

アウシュヴィッツ強制収容所から解放され、帰国した直後の6ヶ月間に書かれた15編の詩は、奇跡的に生還しても、

アウシュヴィッツの死の世界から抜け出せない、レーヴィの苦闘期のもので、彼が何を問題にし、何に苦しんでいたかが、

明確に表現されています。

その後、詩があまり書かれない、中期の停滞期の詩群が現れますが、それらはある種の強迫観念から生み出されています。

そして最も創造力が高まった晩年の詩では、苦悩と絶望、現実逃避、そして死への傾斜が表現され、レーヴィの穏やかな

賢者風の外貌からは想像できない、揺れ動く感情の嵐が彼の内面に存在したことをうかがわせます。

本講演では、プリーモ・レーヴィ生誕100周年にあたる節目の年に、竹山博英氏と早稲田大学文学学術院教授で作家の

小野正嗣氏が、詩で描かれた現地の写真やレーヴィ自身の写真を交えながら、レーヴィの詩から何が読み取れるのか、

そしてそれは今を生きる我々にとってどのような意味があるのかを対談形式で考究します。(日本語のみ)

竹山博英(たけやま ひろひで)

1948年東京生まれ。東京外国語大学ロマンス系言語専攻科修了。立命館大学名誉教授。著書に『ローマの泉の物語』

(集英社新書)、『プリーモ・レーヴィ――アウシュヴィッツを考えぬいた作家』(言叢社)など。訳書にプリーモ・レーヴィ

の諸作品のほか、カルロ・ギンズブルグ『闇の歴史――サバトの解読』(せりか書房)、フェデリーコ・フェリーニ/

リータ・チリオ『映画監督という仕事』(筑摩書房)、カルロ・レーヴィ『キリストはエボリで止まった』(岩波文庫)など。

小野正嗣(おの まさつぐ)

1970年大分県生まれ。作家、早稲田大学文学学術院教授。文学博士(パリ第8大学)。著書に、『にぎやかな湾に背負われた船』

(朝日文庫、第15回三島由紀夫賞)、『マイクロバス』(新潮社)、『夜よりも大きい』(リトルモア)、

『浦からマグノリアの庭へ』(白水社)、『獅子渡り鼻』(講談社文庫)、『九年前の祈り』(第152回芥川賞、講談社文庫)

『残された者たち』(集英社文庫)、『水死人の帰還』(文藝春秋)、『ヨロコビ・ムカエル?』(白水社)など。訳書に、

マリー・ンディアイ『ロジー・カルプ』『三人の逞しい女』(ともに早川書房)、アキール・シャルマ『ファミリー・ライフ』

(新潮社)、アミン・マアルーフ『アイデンティティが人を殺す』『世界の混乱』(ともにちくま学芸文庫)など。

プリーモ・レーヴィ(Primo Levi)について

1919年トリーノ生まれ。トリーノ大学で化学を修める。43年ドイツ軍のトリーノ占領を機にパルチザンに参加するが捕らえられ、

44年アウシュヴィッツ強制収容所に送られる。45年に解放されソ連各地を転々とした後帰国。トリーノの化学工場に化学技師

として勤めながら、強制収容所での体験を主題とした小説を発表し、作家としての地位を確立。その後も技師として働きながら

次々に作品を発表した。87年に自死。邦訳書に『これが人間か(アウシュヴィッツは終わらない)』(朝日選書)、『休戦』

(岩波文庫)、『天使の蝶』(光文社古典新訳文庫)、『周期律――元素追想』(工作舎)、『リリス――アウシュヴィッツで見た幻想』

(晃洋書房)、『溺れるものと救われるもの』(朝日選書)など。

Oct.10 2019 Kudan