昨日の気温に続き、

昨日の気温に続き、今朝は “朝から太陽” も戻って来ました。

ただ灼熱の太陽とまでは行きません。

湿気を含んだ空気。その分、不快ですが・・。

今日から8月ですね。

本当にいつの間にか・・アッという間に。

そして若い月から段々、老いた月に。

・・・ 略 ・・・しかし、8月の午後 は、

古代詩などを読むよりは夢想に

耽るのにふさわしかった。

斜面を成した畑は青いもやに包まれて豊かな収穫を約束している。

そよ風が微かな音を立ててポプラの木々に囁き、

桜の果樹園の片隅には、薄暗い若樅の繁みを背に、

燃えるような赤いけしの花が首を振っていた。・・・ 略 ・・・”

【「アンの青春」 第1章】

8月の午後は勿論、

8月の午後は勿論、堅苦しい古代詩などは読みません。

風のように水のように雲のように

流れる “大和言葉” で綴る

「源氏物語」 などを。

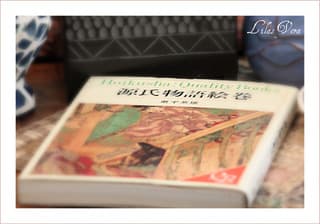

と言っても目で眺める、

「源氏物語絵巻」 です。

この本にはカラー版の王朝絵巻は

勿論の事、縦書きの流麗な文字も

写真入りで収められています。ここで発見。

美しいこれらの文字を眺めているだけで、

さらさらと流れる水を連想し、涼しくなります。

これぞ、空極の暑気払い! ~なんて。

ところで日本語は、元々大和民族の言葉である 「大和言葉」、

6世紀頃日本に渡って来た 「漢語」、そして主にヨーロッパ言葉を

カタカナ表記した 「外来語」 から成り立っています。

話が前後してしまいました。

「源氏物語」 が生まれた平安京の時代には日本独自の表記文字、

「女手」 と呼ばれた、かな文字が生まれます。

「源氏物語」 は、そのかな文字によって書かれた、たおやかな女流文学なのですね。

尤も私は、このかな文字には、文学以前に芸術さえも感じてしまいますが・・。

それにしても、この時代の日本語。

主語もなく、文字の区切りもなく、たださらさらと流れています。

それこそ、水の流れるが如く・・。