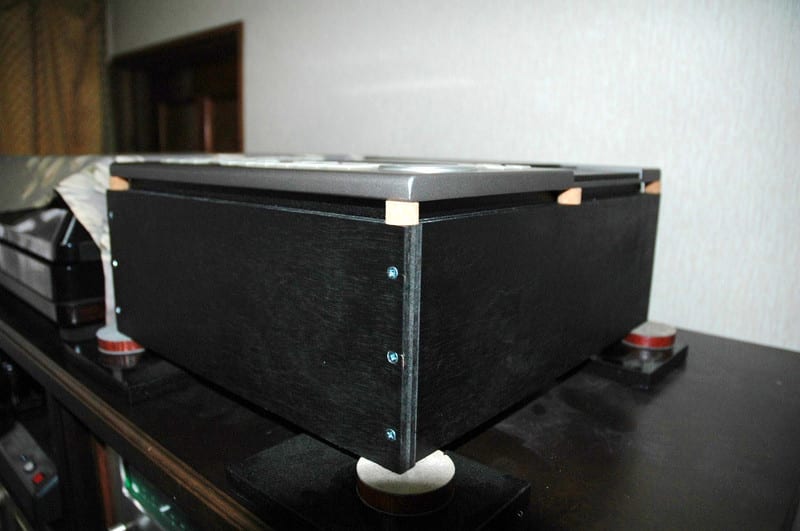

先日、A730の水平化設置のプロトタイプのケースを作成しました。

ケースにそのまま設置した状態です。従来の設置方法からすれば、「サウンドは殆ど変わらない」と思います。

試しにコルクのインシュレーターを4点支持で敷いて見ましたが、中央部がしなる様に感じましたので6点支持にして聴いて見ました。この方が音の分離が良い様です。面で設置するとフォーカスが甘くなる傾向にあります。

手持ちの本革貼りインシュレーターで受けて見ますと、音のシャープさが出て来ます。単純にケースに収めた状態では、ケースも一緒に振動していて、それがサウンドにも出ていた様に感じます。6点でインシュレートしながらの使い方だと非常にシャープなサウンドになります。チョッと音数が減った様な印象も受けますが、こちらが正解なサウンドと思います。

当分はこのままで聴き続けて、図面を推敲して試作品につなげて行きたいと考えています。

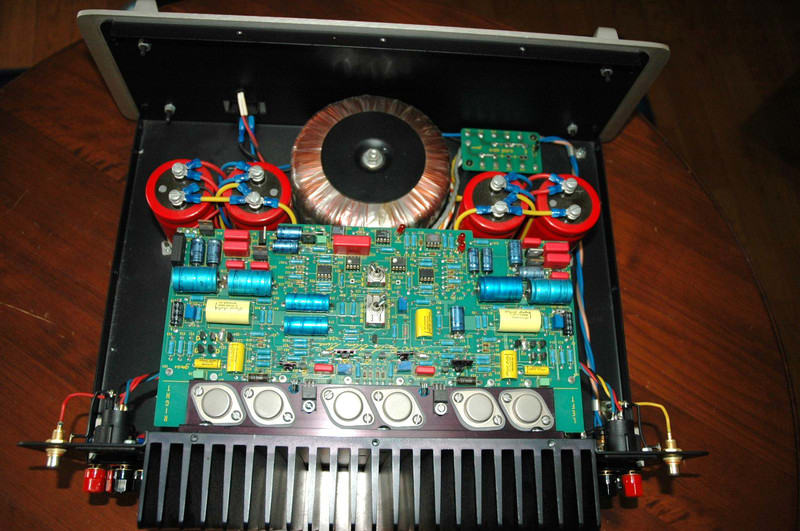

まだまだやり残しているモノが有ります。Tr型アンプの内部配線を「銀線」に交換したらどんなサウンドに変身するのだろう? 高い最新式アンプではリスクの方が大きいので、中古の比較的安く手に入るアンプで実験したいと予定しています。投資は少なくして対策効果が大きく1級品として使える様な素材を使います。

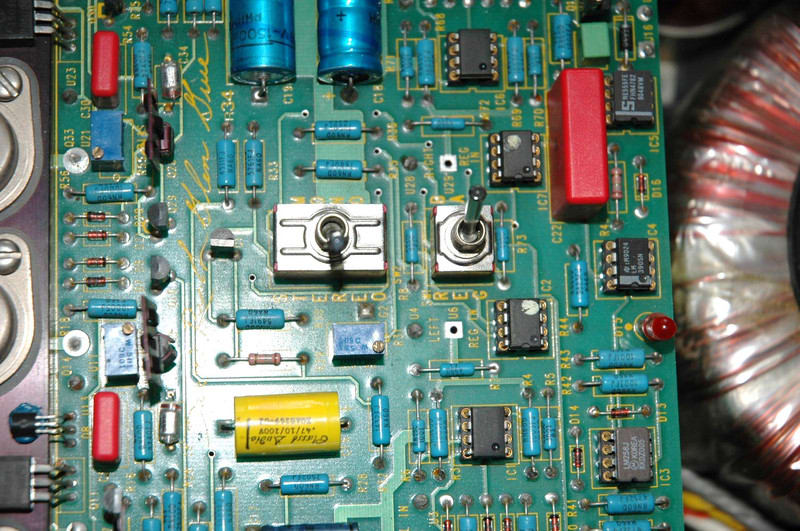

用意しているのはクラッセのDA-10と云うアンプです。プリント基板も有りますが、配線が結構あります。使われている配線は銅線で、作られた年代(1990年代初期)からして鉛半田が使われていると思います。

現状では馬力は有りますが、サウンドにヌケがなく、音の広がり感が少ないです。(音数が少ない)非常にシンプルな作りになっていますので、配線交換の効果が高く出ると予想しています。

トグルSWでRCAとXLRの入力切り替えをする方式になっています。

トロイダルトランスと赤い電解コンデンサーを見ると、音が良くなりそうな気がして来ます。以前から交換したい願望は有りましたが、材料の確保の為順番待ちをしています。

CDPに使っているA730は操作パネルが斜めになっています。このデザインが特徴的な操作性を確保していますが、回転系のモーターには軸が斜めになっていると云う事で、軸の片減り等の不具合要因も持っている訳です。

以前、SS誌で山中氏がA730を水平にして使っている写真を見ました。この方が音が良いとの事でした。ではどうなのか?と云う事で実験をしています。

プロトタイプのケースを作成し、音出し確認をしています。A730の脚部で水平にして実験した事は有りましたが、フレーム部で受けて水平にして実験した事がなかったので現在実施中です。

フレーム部で水平にして確認すると、音のヌケが非常に良くなっています。音離れが良い。周波数バランスもこの水平使用が標準ではないかと思わせます。音質的なデメリットは感じませんが、水平にするケースで音質も相当変わる可能性が有ります。この辺も吟味して素材とデザインを考えて見たいと思っています。

ビンテージオーディオは安いのか?高いのか?・・・・。100~20年前のオーディオ機器を購入してシステムを組む事は、非常に手間のかかる事です。パーツについてはWE時代のモノから使えます。

自分の場合は、過去の名器達のサウンドを確かめたかった・・・と云う事とそれらと現在の機器達を合わせて最高のシステムを作り出す事をしたかったのです。その為に7年もの長い間格闘して来ました。

過去の名器と云われたSPユニット達やネットワーク、エンクロージャー等のSP関係のパーツでは、2~3セット購入して1セットを作る様な事が多いです。片側は正常な状態でももう片側は何処かに異常が有る場合が殆どで、不具合点を使って行くうちに発見する始末。

アンプ類はオーディオ全盛時代のCANタイプのトランジスターが最も良いと考えていましたが、20年も経てばコンデンサーの容量ヌケや抵抗器の劣化等が出て来ます。一部のパーツが良くても全体のクオリティは新品時から落ちています。長い間M-100を使っていましたが、実は3セットも購入しています。そのうちの2セットはオーバーホールも出来ない状況でした。最後に購入したM-100をアキュフェーズに送付して「不具合部品の交換」(オーバーホール)をしてもらいました。この時の修理費用は¥25万円もかかっています。3セットの購入費と修理代を含めると、50万円以上かかっています。最新機器の程良い中古品が楽に買えます。他にも中古品は「過去にどのように使われていたのか?」履歴が判りませんので当たり外れが有ります。

SPユニットは年代と共にコストダウンが図られていますので、古いものに拘る事はメリットが有りますが、Tr型アンプについては最新機器の方が性能が高く、安定感も有りメリットを感じなくなりました。

管球アンプは入手可能な良い球が有ればまだまだ魅力が有ります。最新のワイヤリング技術やソケット等で大幅な音質向上が見込めます。ただ、球に対するノウハウや放熱についての取り扱いの難しさも有りますので、万人にはお勧めできません。

結果としてビンテージ品を使ってシステムを組むのは大変です。その大変さを理解して楽しむぐらいの考えがないと中途半端に終わってしまうと思います。中途半端に終わるくらいなら最新機器を購入して楽しんだ方が楽ちんかも知れません。

私の持っているJBL3大ホーンシステム(オリンパス・SP-707J・RCA箱システム)は低域のウーハーと箱、中音のホーンが違うだけで、他のユニットはほとんど統一しています。

ウーハー(LE15AorD130)、ミッド(#375)+ハイルドライバー、ハイ(LE85(LE175)+#2405+DECCAリボン+ビクターリボン)がそのユニットです。基本ラインは生粋のJBLユニットです。ケーブル類も全く同じ物を使っています。

このほとんど似通ったシステムですが、ドライブユニット(CDP、プリ、パワーアンプ)が違いますとそのサウンドは極端に違います。オリンパスシステムは「プレイバックモニター」を目指して作ってきましたので迫力の有るサウンドにも対応しています。これに対してSP-707Jシステムは「癒し」を求めて耽美なサウンドにしています。この2種類のシステムのサウンドは両極端な感じです。RCA箱システムはこの中間位置に有ります。

この707Jシステムのサウンドは、一般のJBLのサウンドとは信じがたい音圧の無さと、音色を出しています。フワッとした柔らかい質感で居ながら、余韻が裏返って響いていくようなサウンドです。それで居て音の粒立ちは明瞭な感じになっています。複雑なホーンレンズが有ってこそだせる質感だと思います。

ドライブシステムは上の写真の状態です。ドライブシステムを変えると、ここまで異なったサウンドを出してくる処がJBLユニットの性能の高さで、非常に敏感に反応するユニットだと思います。

オーディオで一番大切なのはSPだと思っています。オーディオ装置は結果として音を出して音楽を聴かせます。電気信号を「音変換」してくれるのはSPだけです。このSPの性能で「音楽表現力」の可能性が決まります。出せない音があったらいくらアンプにお金をつぎ込んでも出てきません。

40年前は「コンポーネント」としてユニットが単売されていました。多くの方が既製品では出ないサウンドを求めてや、廉価に作る為に「自作」(アセンブリ)したものです。当時、電気的知識の無かった私は既製品を買うしか手は有りませんでした。その後、いくらかは電気的知識や経験を積みましたが、ダイヤトーンのP-610のユニットを使ったフルレンジ1発のシステムを作ったくらいの経験しか有りません。その様な経験値で「オリンパス」を組み始めました。何とかなるものです。

オリンパスを組み始めた頃の写真は、パソコンが壊れた為に少ししか残っていませんが、当時(7年前)の状況が判るかと思います。

上の写真は最初期の物です。ハーマン サイテーションXXやXXP、M-100、ルボックスB226、アキュフェーズC-280,マッキンMX110、特注EL34ppモノアンプ等を使っていました。まだこの頃はネットワーク方式です。

その後ラックを増設し、マルチアンプに移行しています。この写真は2年目の写真だと記憶しています。CDPのP2/D2やA730をトランスポートにワディアのデジリンク40+2000S。プリC-280,チャンデバF-15L、低域M-100,中域A-20V、高域P-266をRCAケーブルで接続していました。

ガウスHF-4000を箱内から取り出し、上に載せて使っていた頃で、あまりの咆哮にLE85に交換していた時期の写真です。隣にはレクタンギュラーヨークが有ります。この頃はタンノイの方を管球アンプでドライブしていた方がまともに音楽が楽しめました。トレールもまだ専用には作っていませんでした。

その後プリC-290、チャンデバF25の現在の形にして、低域M-100,中・高域A-20Vにしました。この頃からサウンドが随分と聴けるようになりました。

この頃には上の写真の様なSPユニットでした。まだハイルドライバーは入っていません。

やめておけば良いのに、中高域に管球アンプを入れる実験や、全てのアンプを管球式にしたりと深みにはまっていきました。

でも、この様なあそびをしたおかげで次のステップが見えて来ましたね。さすがに上の写真の組み合わせのサウンド(音質)は凄いと思いました。音の厚みや空気感が全然違いました。ただ低域は管球アンプでは「立ち上がり特性」が足りませんが・・・。ちなみに低域VT-62ppモノ、中域3B252Bシングル、高域6L6Gシングルアンプです。この頃はアンプもTrail仕様になっています。この組み合わせは本当に一時的な実験でしたので、元に戻しましたがその後もアンプは入れ替わっていきます。

昨日はユニットをLE15A・#375・HL88・#2405にした所まででした。

オリンパスには次のようなユニットの組み合わせタイプが有りました。

1)S6システム・・・130A+175DLH

2)S7システム・・・LE15A+LE85

3)S8システム・・・LE15A+#375+#075

4)S7Rシステム・・・S7システムに+パッシブコーン

5)S8Rシステム・・・S8システムに+パッシブコーン

オリンパスと云えばS7RやS8Rのパッシブコーンの付いたシステムが広く知られています。

私はS6システムの箱(C50)を手に入れてましたので、S8システムの仕様にユニットを合わせるようにユニット集めをしました(LE15A・#375・H93・#075 /LX5・N7000)

使うユニットを「どれ(型番)にするか?」を検討を始めました。高域の#075と#2405では甲乙が付けがたく、高域が伸びている2405にしました。他にもLE85,#2420、175DLH、#075(16Ω)、2402等も購入して比較しています。

ユニットの組み合わせも決まり、しばらく聴いて見るとどうも10000Hz付近に違和感を覚えました。#375(中域)と#2405(高域)の間が上手く繋がりません。そこでLE85を追加で入れて見ましたら、良い繋がりをしてくれたようでした。8000Hz以上を高域に持たせていますので、高域で#2405とLE85を並列に接続して使う様にしています。

上の写真が最終形態ですが、リボン型のユニットも追加して使って、高域の再生帯域を100KHzまで伸ばす様にしています。高域は出てる音としては非常に少ないのですが、「空間再現」と「定位」の面では、使って見て判る事ですが非常に大切だと認識しました。この場合、インピーダンス整合も考えましたが、中・高域はアンプにかかる負担が少ない様に感じます。

このユニット群の組み合わせで一番悩んだのは「中域」です。ドライバーは#375、ホーンはHL88。この状態ですとホーン特有の直進性の音が飛んで来ます。高域のユニットのパラレル化で効果を確認していましたので、この中域にもそれを応用しようと考えました。中域の帯域(375の帯域)は500Hz~8000Hzにしていますので、この帯域をカバーするユニットを探していました。ようやくハイルドライバーのユニットが使えそうだと判りいざ繋いで見ると、「音数」は非常に増えるのですが、「表現の仕方」がこれまで一般のSPとは違う表現になり、何度も外しては取り付けを繰り返して試聴を繰り返しました。「どちらが原音再生に近いのか?」で決めるしかないと思いました。その結果、#375とハイルドライバーを並列で使用する事にしました。「オンの音」と「オフの音」が有るのだなあ・・・とこの時に感じました。どちらも有ってこそ「原音再生」に近くなると思います。

1973年(20才頃)からのあこがれのSP 「JBL オリンパス」 を手に入れて7年、ようやく自分のイメージしていたサウンドが出せるようになった。この7年の間は機器の入れ替え、ケーブルの入れ替えが年中茶飯事で、心休まる暇もなかった様に思います。

当初 「JBL LE15A+ガウスHF-4000+H93+レンズ」(ネットワークLX5)で入手したオリンパス。京都のオーディオの先輩から譲り受けたものです。初めての音出しの時は「HF-4000の咆哮」に殺されるかと思いました。

その後#375+HL88(蜂の巣)のセットと#2405・#3105購入し、3ウェイにしました。この時にHF-4000と#375とをHL88に取り付け、2つのドライバーのサウンドを確認しました。エネルギー感はサイスの小さい#375の方が大きく、前面に「吹っ飛んで来る」印象が有ります。これに対してHF-4000はやや奥行き方向を表現する様な傾向を感じました。音色は#375が明るいのに対してHF-4000はやや暗めな印象を持ちました。「原音再生」を目指す上で、音色が明るくエネルギー感の強い#375の方が「潜在能力」が高いと判断しました。HF-4000も非常に性能の高いドライバーだと思います。後日JBL#2440や2441も試しましたが、HF-4000の方が音数も多く、性能は上なのではないか?と思いました。(現在でもクラシック用にHF-4000も手元に持っていたいと考えています)

この年はオリンパスと並行して他にも大型SPを購入してサウンドの確認をしています。ALTEC A7、タンノイ レクタンギュラーヨーク、サンスイ SP-707J。A7やレクタンは1年足らずで手放してしまいました。

チャンデバのF-15Lが帰って来て5日目になります。繋いだ直ぐは音がこもった様な感じでした。馴染ませる為に毎日8時間も鳴らし続けて来ました。昨日辺りから中・高域も少しづつ出始めた様で、ここらで一度音量のバランスを取って置きたいと思います。

38cmウーハーを使ったシステムの5セット目の仕上げの段階です。ネットワークで鳴らしていた時とは極端に「音数」が違います。アンプ3台、SPケーブルや電源ケーブルも3倍以上になっていますから、投資に見合ったサウンドになる様です。

F-15Lの各帯域のゲインの位置です。低域は1時の方向(調整前は11時の方向)、中高域はMAX位置(5時の方向は変わらず)。低域にTR型アンプ、中高域には管球式アンプにしていますので、将来の予測では全てMAX位置に来ると思っています。これが全てTR型アンプの場合は、中高域のゲイン位置は低域の半分が目安です。・・・これはあくまで私のシステムの場合で有って、必ずしもこの様になる訳では有りません。アンプ・SPが違えば当然違って来ます。

音量合わせに使うCDは、日頃から聴き親しんでいるモノを選びます。4~5枚程を聴き比べながら「耳」だけでイメージに合わせて行きます。同じCDを何回もかけて調整しますので少々疲れます。