オリンパスシステムのサウンドがご機嫌になって来た。オリンパスシステムは現在の部屋に無理やり押し込んだ設置なので、非常に厳しいヒアリング環境なのだ。容積も狭い上に非常にデッドで有り、部屋の作り自体の強度も低い。一般的に、こんな部屋でオリンパスシステムの様な重低音を出すシステムから、ご機嫌なサウンドを出す事は非常に難しい。

今回サウンドが良くなった理由は3つ有ると思っている。

1)昨年4月~6月にかけて水平展開した「FXヒューズ」のラインがヌケて来た事。低域のシャープさが違う。まだ更に良くなって行くだろうと予測している。

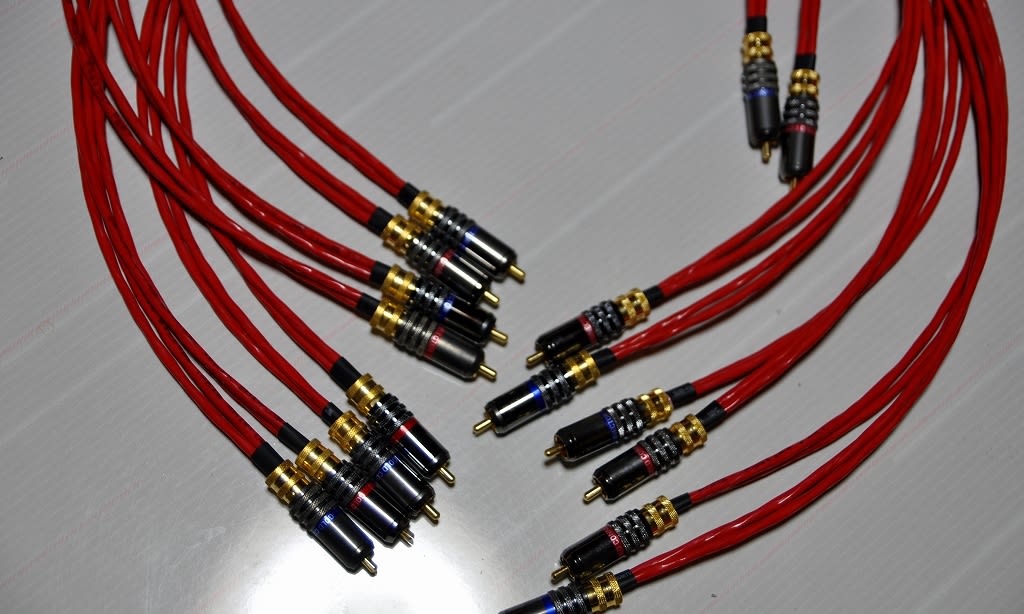

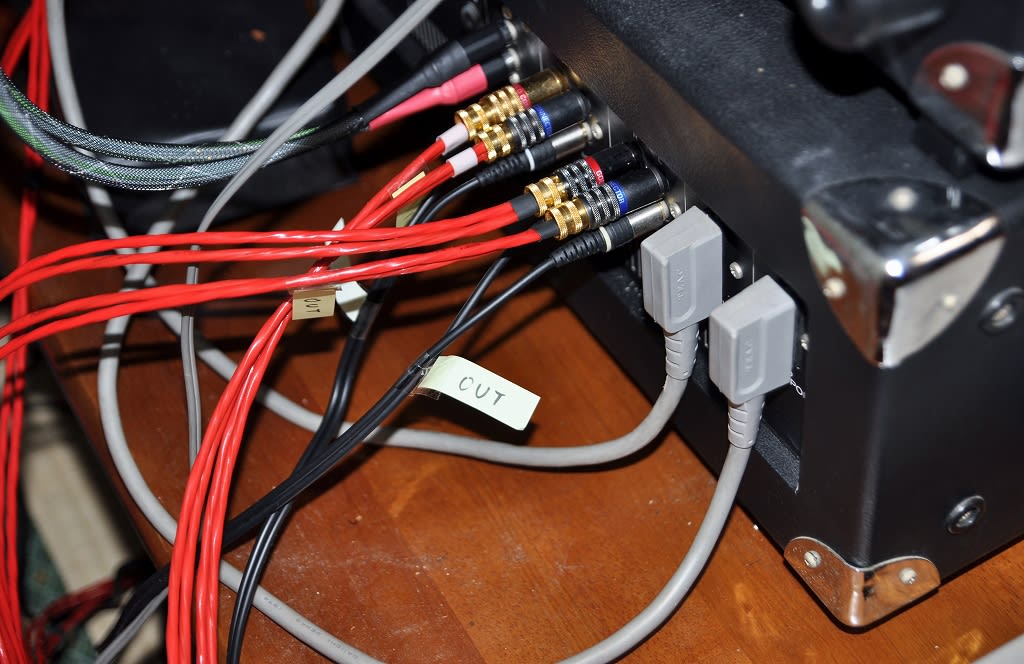

2)テープデッキラインのケーブルをグレードアップした事。プリアンプに接続されるケーブルのグレードの一番低いグレードのレベルが上がった事で、全体のグレードが上がった。(プリアンプのシャーシアースの影響)

3)サンシャイン REM30の導入。・・・中高域の音の濁りが取れて見通しが凄く良くなった。

現在使えるソースが、①CD ②チューナー ③テープデッキ2台 と4つのソースが違和感なく使える。グレードが揃って来た。まだテープデッキラインが正規の配線でないので、更なる音質アップが見込める。

昨日録音したJAZZの生録の放送を確認しています。チューナーで聴いたサウンドとほぼ遜色ない事を確認しました。これからはエアーチェックも楽しくなって来ます。