日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

二か月ほど前でしたか・・・

ゆうちょ銀行から「トークン導入」とのメールが入ってました。

要するにワンタイムパスワード生成機を無料で配るので送金時に利用するというものでした。

ゆうちょ銀行からの送金は殆どありませんが、

当座(振替口座)と普通口座ともに申し込んでおきました・・・

先日、その生成機が配達され、早速登録しておきました。

ネットに接続するということは、

家で云う所の玄関ドアの鍵を閉める・・・それも二重ロックにするとか・・・という

セキュリティ対策というものに無頓着では成り立たないものだと思うのです。

こう言っている私自身も、情けないことに、

定期的なパスワードの変更を・・・もう少し・・・もう少しと、お座成りにしていたり・・・

まだまだ、自覚に乏しいところがあります。

兎に角、最低限、考えられるセキュリティー対策を・・・

私自身への反省も込めて、強くお願いしたいと思います。

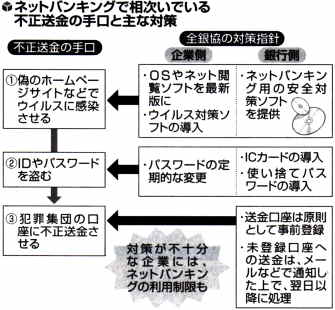

今朝は、全銀協のネットバンキングに対する指針を紹介してみようと思います。

~以下、7月9日読売新聞朝刊より抜粋~

最近の不正送金は、パソコンをウイルスに感染させて、ネットバンキングに似せた偽の画面を表示させたり、パソコンを遠隔操作したりして、IDやパスワードを盗み取る手口が増えている。

全銀協の指針は、企業に対して、

一方、個人は企業よりも資金力がなく、安全対策が講じにくいとして、過失がなければ原則として、被害を全額補償する。

銀行は企業の安全対策が甘いと判断すれば、被害を補償しないだけでなく、被害の拡大を防ぐため、振込額に上限を設けるなど、サービスの利用制限に踏み切る。

企業が満たすべき安全対策はいずれも基本的な内容だ。こうした対策を講じていない中小・零細企業が被害に遭っているとみられており、銀行は対策の周知徹底を図る必要がある。

指針は銀行側に対して、安全性の高い使い捨てパスワードの導入や、事前登録先以外への振り込みを制限することなどを促した。

三井住友銀行などはすでに使い捨てパスワードを導入している。一部の地方銀行は、事前登録していない口座への振込を翌日回しにしている。ただ、銀行ごとにばらつきがあり、銀行業界が全体で対策を進めることにした。

不正送金の手口は日々、巧妙になっている。これまでは偽メールを送って、パスワードなどを入力させる「フィッシング詐欺」が主流だった。ウイルス感染による被害が2005年以降、欧米などに広がり、12年後半からは日本が「安全意識が低い」として狙われているという。

情報セキュリティー会社「ラック」(東京)の西本逸郎・最高技術責任者は「銀行の対策を守り、利用者側も高い安全意識を持てば、被害は大幅に減らせる」と話す。銀行と企業の双方は、今回にとどまらず、安全対策を常に練り直す必要がある。

ゆうちょ銀行から「トークン導入」とのメールが入ってました。

要するにワンタイムパスワード生成機を無料で配るので送金時に利用するというものでした。

ゆうちょ銀行からの送金は殆どありませんが、

当座(振替口座)と普通口座ともに申し込んでおきました・・・

先日、その生成機が配達され、早速登録しておきました。

ネットに接続するということは、

家で云う所の玄関ドアの鍵を閉める・・・それも二重ロックにするとか・・・という

セキュリティ対策というものに無頓着では成り立たないものだと思うのです。

こう言っている私自身も、情けないことに、

定期的なパスワードの変更を・・・もう少し・・・もう少しと、お座成りにしていたり・・・

まだまだ、自覚に乏しいところがあります。

兎に角、最低限、考えられるセキュリティー対策を・・・

私自身への反省も込めて、強くお願いしたいと思います。

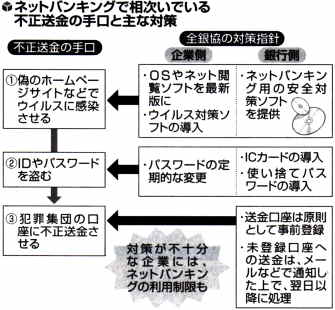

今朝は、全銀協のネットバンキングに対する指針を紹介してみようと思います。

~以下、7月9日読売新聞朝刊より抜粋~

ネット預金

不正対策 企業も責任

全銀協指針 巧妙化に危機感

企業がネットバンキングで預金を盗まれる不正送金の被害を防ぐため、全国銀行協会は企業と銀行がとるべき対策の指針をまとめた。安全対策が不十分な企業には、銀行は被害を補償せず、サービスも制限する内容だ。企業側に安全対策の強化を促すことにつながり、被害の防止に一定の効果がありそうだ。ただ、犯罪の手口は巧妙化しており、銀行業界は不断の見直しが求められる。(秋山洋成)

■ 昨年の5倍

警察庁によると、ネットバンキングの全体の被害額は今年に入って急増し、873件、14億1700万円(5月9日時点)とすでに昨年(14億600万円)を上回った。1件当たりの被害額は162万円と昨年より55万円多い。企業の被害額が約5億円と、昨年の約5倍に増えているためだ。最近の不正送金は、パソコンをウイルスに感染させて、ネットバンキングに似せた偽の画面を表示させたり、パソコンを遠隔操作したりして、IDやパスワードを盗み取る手口が増えている。

全銀協の指針は、企業に対して、

- 銀行が用意した安全対策を実施する

- 基本ソフトウェア(OS)を最新にする

- パスワードを定期的に変更する

一方、個人は企業よりも資金力がなく、安全対策が講じにくいとして、過失がなければ原則として、被害を全額補償する。

銀行は企業の安全対策が甘いと判断すれば、被害を補償しないだけでなく、被害の拡大を防ぐため、振込額に上限を設けるなど、サービスの利用制限に踏み切る。

■ 基準作り

各銀行は今後、どういったケースが「不十分」かを判断する基準を作る予定だ。例えば、サポート期間が切れ、安全性に問題があるマイクロソフトのOS「ウィンドウズXP」を使っている場合などが想定される。企業が満たすべき安全対策はいずれも基本的な内容だ。こうした対策を講じていない中小・零細企業が被害に遭っているとみられており、銀行は対策の周知徹底を図る必要がある。

指針は銀行側に対して、安全性の高い使い捨てパスワードの導入や、事前登録先以外への振り込みを制限することなどを促した。

三井住友銀行などはすでに使い捨てパスワードを導入している。一部の地方銀行は、事前登録していない口座への振込を翌日回しにしている。ただ、銀行ごとにばらつきがあり、銀行業界が全体で対策を進めることにした。

不正送金の手口は日々、巧妙になっている。これまでは偽メールを送って、パスワードなどを入力させる「フィッシング詐欺」が主流だった。ウイルス感染による被害が2005年以降、欧米などに広がり、12年後半からは日本が「安全意識が低い」として狙われているという。

情報セキュリティー会社「ラック」(東京)の西本逸郎・最高技術責任者は「銀行の対策を守り、利用者側も高い安全意識を持てば、被害は大幅に減らせる」と話す。銀行と企業の双方は、今回にとどまらず、安全対策を常に練り直す必要がある。