親は子に生きる術を与える義務があると私は思っています。その親である父に「吾及ばず」と言わしめたという近世狩野派の名手であり、栄信、養信、勝信、そして狩野芳崖、橋本雅邦へとつながる近代画壇の始まりに位置する画家です。

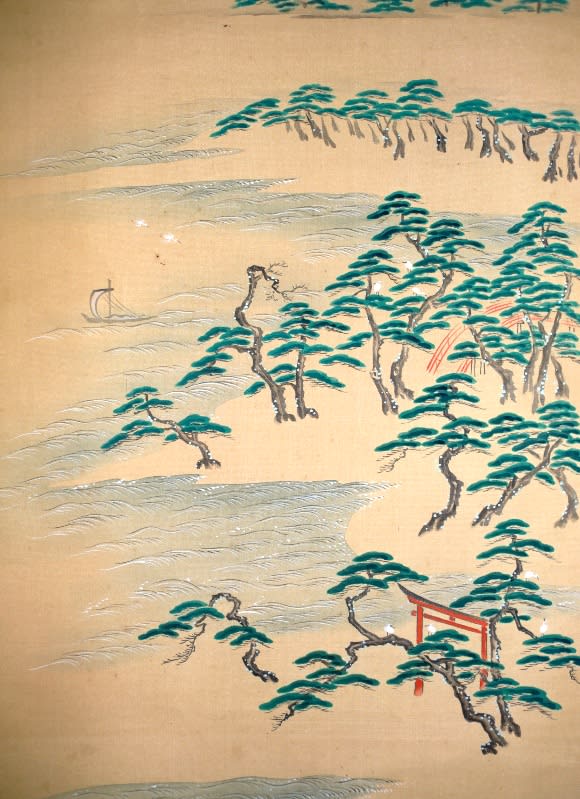

画題である住吉にまつわる話:昔、男が、和泉の国へ行った。住吉の郡、住吉の里、住吉の浜を行くと、とても趣深かったので、馬から下りては休みがてら行った。ある人が「住吉の浜と詠め」と言う。

「雁鳴きて菊の花咲く秋はあれど 春は海辺にすみよしの浜」(雁が鳴いて菊の花が咲く秋もあるけれども 春は海辺が住み良い、住吉の浜であることだ)と(うまく)詠んだので、他の人は皆詠まずに終わってしまった。

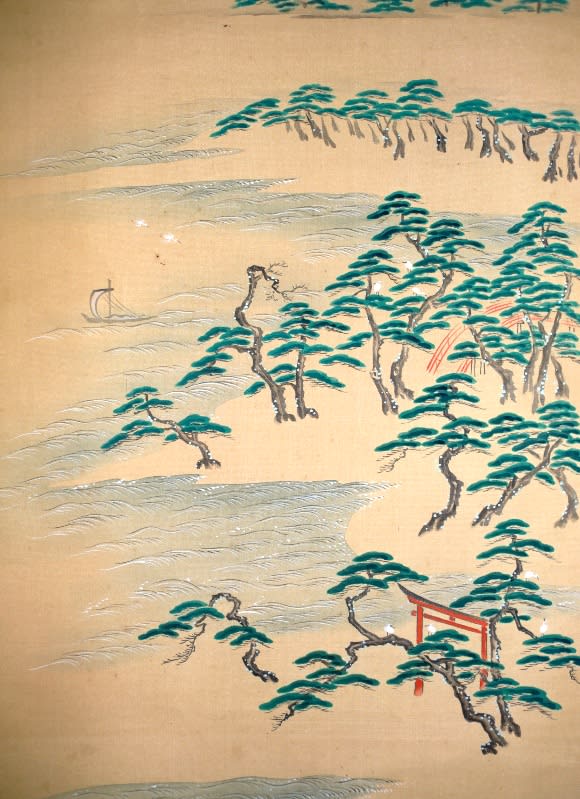

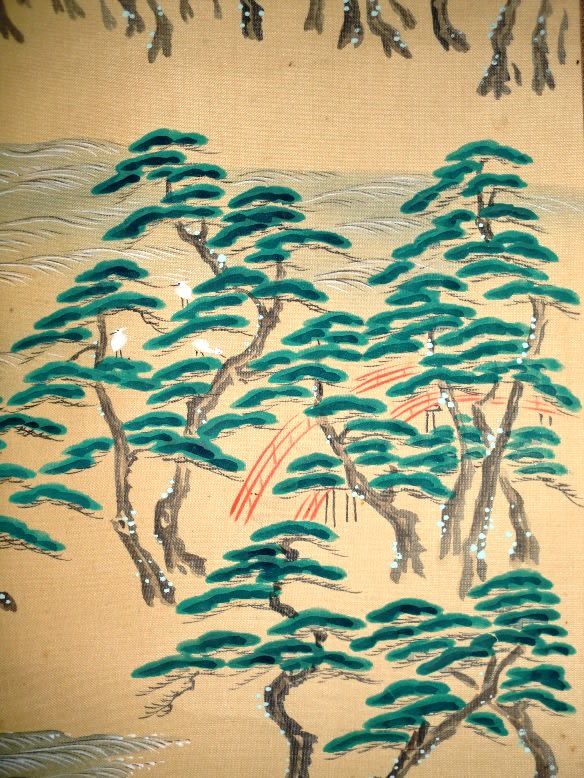

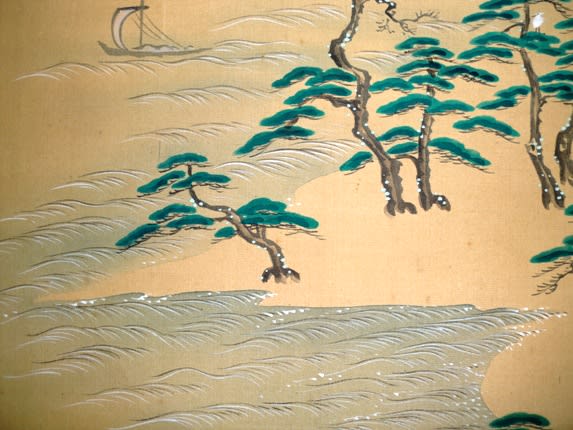

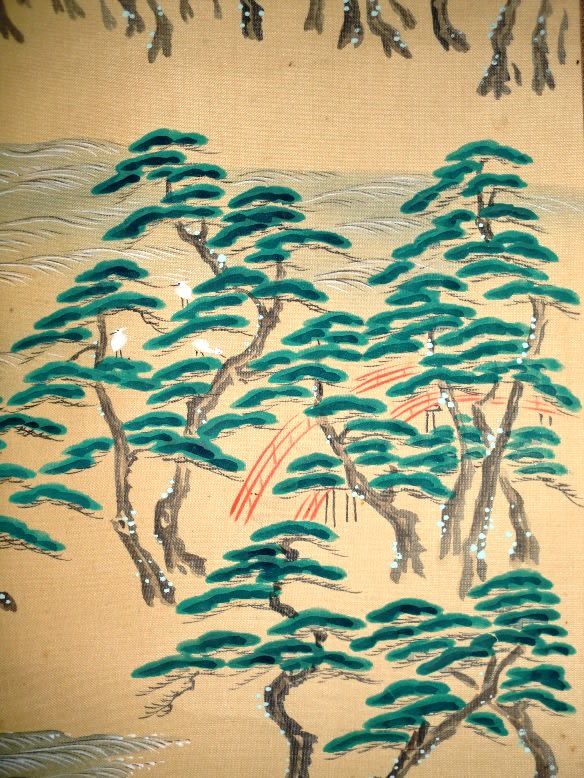

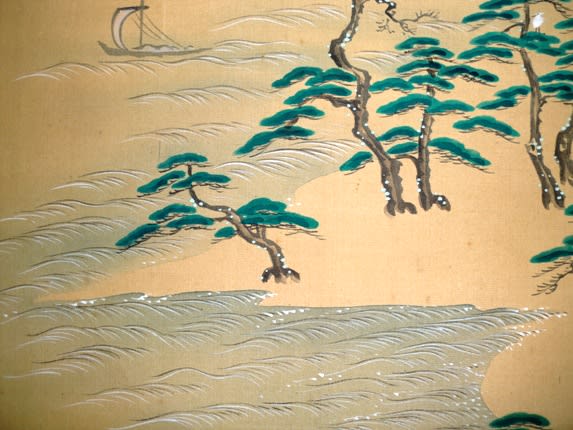

本日はその「住吉の浜」を描いたと思われる作品です。住吉の浜は千鳥がよく似合うのかな?

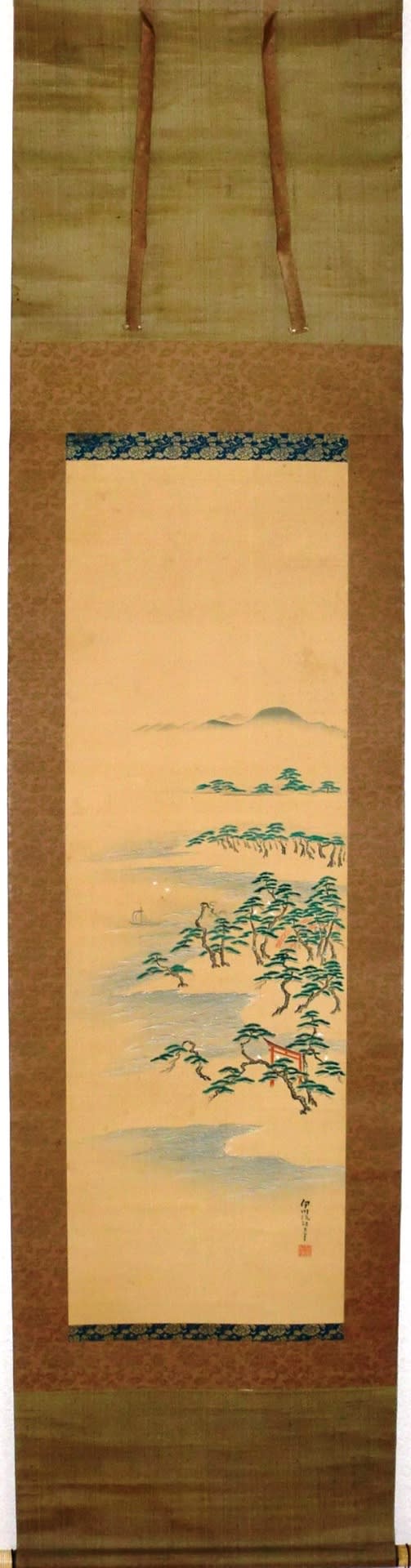

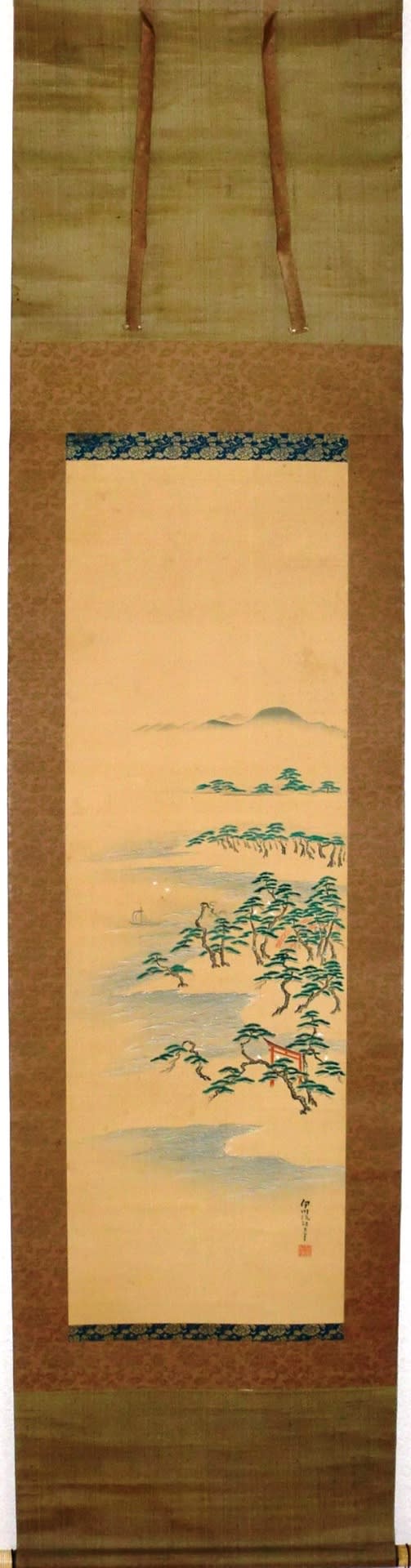

住吉図 狩野栄信筆

絹本着色淡軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1980*横480 画サイズ:縦1070*横340

***********************************

狩野 栄信:安永4年8月30日(1775年9月24日)~文政11年7月4日(1828年8月14日)。

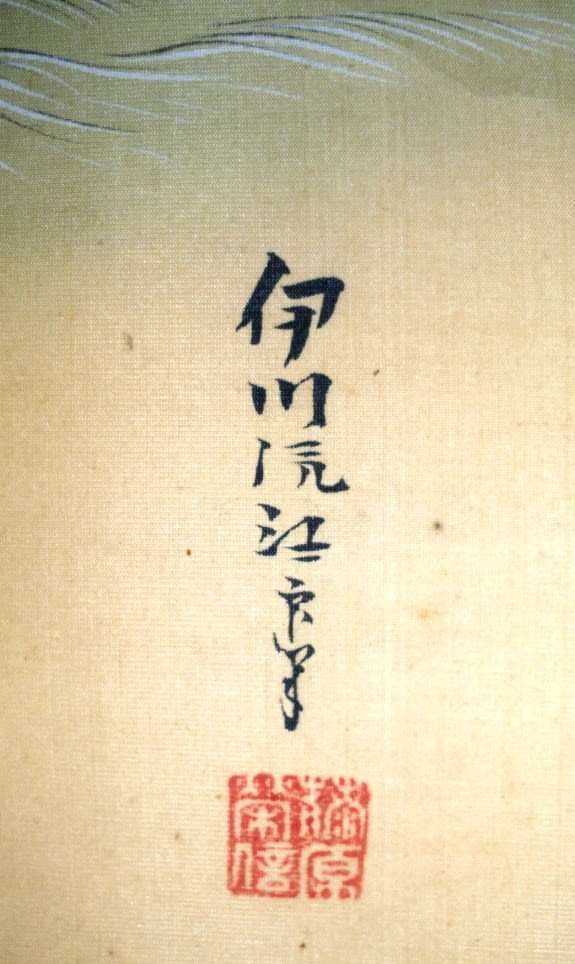

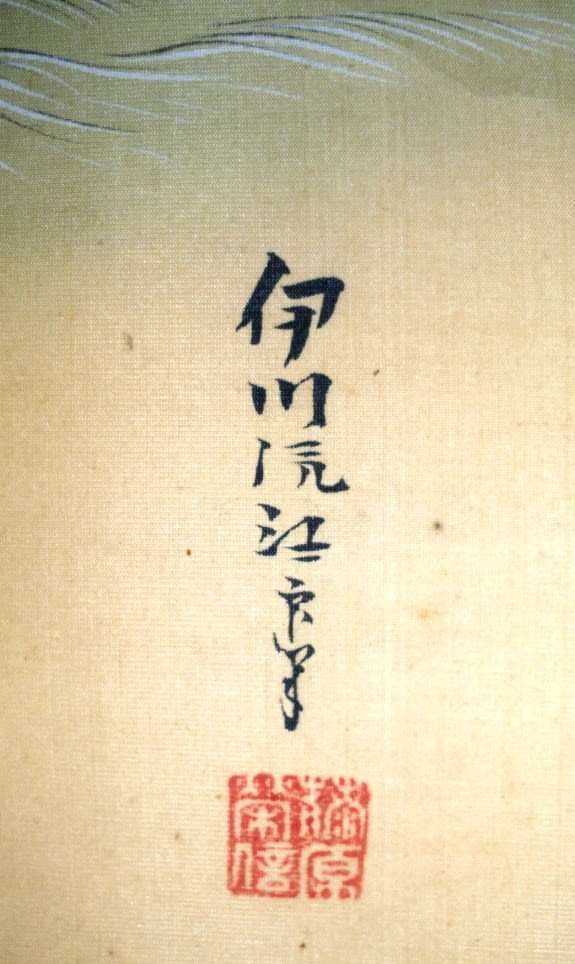

江戸時代後期の絵師で、木挽町(こびきちょう)家狩野派8代目の絵師である。幼名は英二郎。号は法眼時代は伊川、法印叙任後は伊川院、玄賞斎。院号と合わせて伊川院栄信と表記されることも多い。

父は狩野惟信。子に木挽町を継いだ長男狩野養信、朝岡氏に養子入りし『古画備考』を著した次男朝岡興禎、浜町狩野家を継いだ五男狩野董川中信、宗家の中橋狩野家に入りフェノロサと親交のあった六男狩野永悳立信がいる。

父に「吾及ばず」と言わしめたという近世狩野派の名手。天明5年(1785年)11歳で奥絵師として勤め始め、享和2年(1802年)に法眼に叙す。文化5年(1808年)父惟信が死ぬと家督を継ぐ。同年、朝鮮通信使への贈答用屏風絵制作の棟梁となり、自身も2双制作する。文化13年(1816年)に法印となる。

茶道を能くし、松平不昧の恩顧を受けたといわれる。息子養信の『公用日記』では、能鑑賞会などの公務をしばしばサボって息子に押し付ける、調子のよい一面が記されている。こうした一方で画才には恵まれたらしく、現存する作品には秀作・力作が多い。

中国名画の場面を幾つか組み合わせて一画面を構成し、新画題を作る手法を確立、清代絵画に学んで遠近法をも取り入れて爽快で奥行きある画面空間を作るのに成功している。更に家祖狩野尚信風の瀟洒な水墨画の再興や、長崎派や南蘋派の影響を思わせる極彩色の着色画、大和絵の細密濃彩の画法の積極的な摂取など、次代養信によって展開される要素をすべて準備したと言える。

***********************************

***********************************

「抱祝鑑」と巻止めにあり酒井抱祝のことかと思いますが、真偽のほどは解りません。

酒井抱祝:日本画家。明治11 年( 1878) 生。道一の男。名は惟一。酒井抱一系の画人

***********************************

拡大してみるとマンガチックに見えますが、とてもよく描けています。

ほんの数ミリに飛んでいる勢いが表現されています。

親が子に生きる術を与え、その子の生きるし術に頼った画家ともいえます

画題である住吉にまつわる話:昔、男が、和泉の国へ行った。住吉の郡、住吉の里、住吉の浜を行くと、とても趣深かったので、馬から下りては休みがてら行った。ある人が「住吉の浜と詠め」と言う。

「雁鳴きて菊の花咲く秋はあれど 春は海辺にすみよしの浜」(雁が鳴いて菊の花が咲く秋もあるけれども 春は海辺が住み良い、住吉の浜であることだ)と(うまく)詠んだので、他の人は皆詠まずに終わってしまった。

本日はその「住吉の浜」を描いたと思われる作品です。住吉の浜は千鳥がよく似合うのかな?

住吉図 狩野栄信筆

絹本着色淡軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1980*横480 画サイズ:縦1070*横340

***********************************

狩野 栄信:安永4年8月30日(1775年9月24日)~文政11年7月4日(1828年8月14日)。

江戸時代後期の絵師で、木挽町(こびきちょう)家狩野派8代目の絵師である。幼名は英二郎。号は法眼時代は伊川、法印叙任後は伊川院、玄賞斎。院号と合わせて伊川院栄信と表記されることも多い。

父は狩野惟信。子に木挽町を継いだ長男狩野養信、朝岡氏に養子入りし『古画備考』を著した次男朝岡興禎、浜町狩野家を継いだ五男狩野董川中信、宗家の中橋狩野家に入りフェノロサと親交のあった六男狩野永悳立信がいる。

父に「吾及ばず」と言わしめたという近世狩野派の名手。天明5年(1785年)11歳で奥絵師として勤め始め、享和2年(1802年)に法眼に叙す。文化5年(1808年)父惟信が死ぬと家督を継ぐ。同年、朝鮮通信使への贈答用屏風絵制作の棟梁となり、自身も2双制作する。文化13年(1816年)に法印となる。

茶道を能くし、松平不昧の恩顧を受けたといわれる。息子養信の『公用日記』では、能鑑賞会などの公務をしばしばサボって息子に押し付ける、調子のよい一面が記されている。こうした一方で画才には恵まれたらしく、現存する作品には秀作・力作が多い。

中国名画の場面を幾つか組み合わせて一画面を構成し、新画題を作る手法を確立、清代絵画に学んで遠近法をも取り入れて爽快で奥行きある画面空間を作るのに成功している。更に家祖狩野尚信風の瀟洒な水墨画の再興や、長崎派や南蘋派の影響を思わせる極彩色の着色画、大和絵の細密濃彩の画法の積極的な摂取など、次代養信によって展開される要素をすべて準備したと言える。

***********************************

***********************************

「抱祝鑑」と巻止めにあり酒井抱祝のことかと思いますが、真偽のほどは解りません。

酒井抱祝:日本画家。明治11 年( 1878) 生。道一の男。名は惟一。酒井抱一系の画人

***********************************

拡大してみるとマンガチックに見えますが、とてもよく描けています。

ほんの数ミリに飛んでいる勢いが表現されています。

親が子に生きる術を与え、その子の生きるし術に頼った画家ともいえます