さて本日は仙台市内への挨拶廻りです。明日は四国。広島・・。

群馬の老神温泉でのんびりし、吹割の滝とその渓谷で紅葉を満喫しました。そお風景と同じような作品はなかなかありませんので、未投稿の作品の中から秋の景色を描いた作品を選んでました。

本日の作品は中林竹渓です。

中林竹渓の作品は三作品目となります。

父の中林竹洞とともに人気の高い画家の一人です。

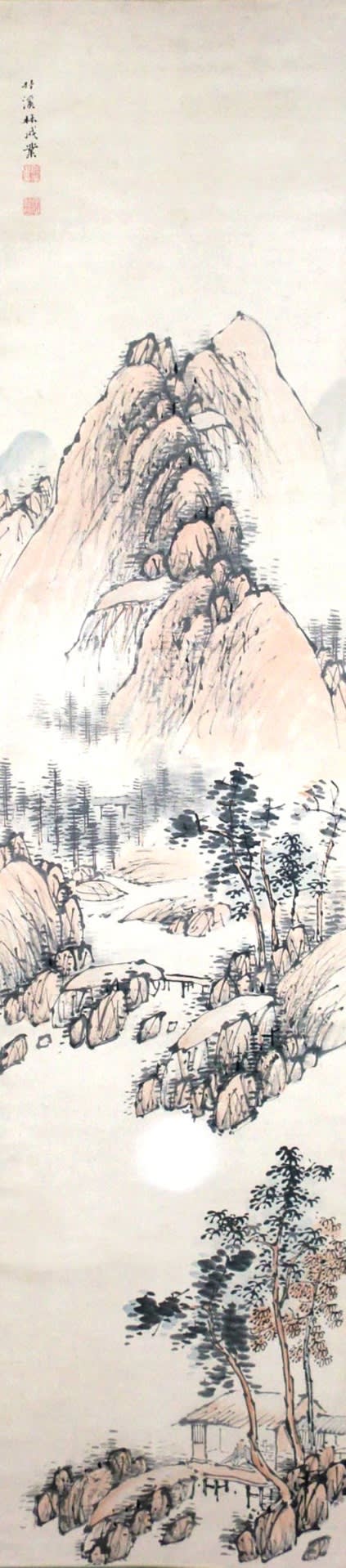

浅絳江山閑適図 中林竹渓筆

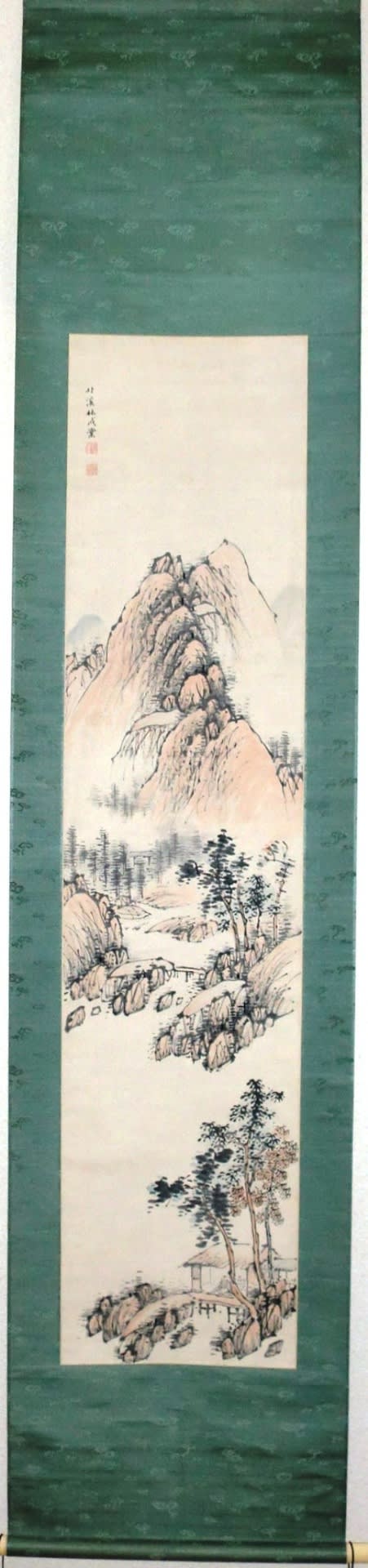

紙本水墨淡彩 軸先骨 鑑定二重箱

全体サイズ:縦2090*横455 画サイズ:縦1345*横310

落款は「竹渓林成業」と記され、印章は「成業之印」と「字紹父」の白文朱方印の累印が押印されている。

箱書きは「中林竹渓浅絳江山閑適図」と題され、裏には「戊辰(1928年 昭和3年と推察されます)□月有 題鑑 印」と記されている。

中林竹渓 :1816-1867 幕末の画家。文化13年生まれ。中林竹洞(ちくとう)の長男。父にまなび,のち山本梅逸(ばいいつ)にあずけられる。写生を主とした洋画風をとりいれた。奇行でも知られた。慶応3年4月22日死去。52歳。名は成業。字(あざな)は紹文。通称は金吾。別号に臥河居士。作品に「中林竹渓先生四季十二景」。

中林竹洞、山本梅逸、そして中林竹渓などの名古屋を中心とした文人画家などを含めて、藩士など禄をはむ、いわゆる武士の南画家はその画域に限界があると評価されています。

現代でいうとサラリーマンが絵を描いている・・、役人が絵を描いている・・、ちょっと意味が違いますが、自由気ままな生活から生まれてくる奔放さがないということでしょう。

そのことはとりもなおさず南画が廃れた原因であるとも言われています。狩野派も土佐派も突き詰めると衰退の原因はそこにあります。明治になってフェノロサに南画がこっぴどく非難されたのはそのような背景から型にはまった絵を描いていたからかもしれません。

しかし今となっては日本の自然に根付いた大事な画群です。

大事にされていた掛け軸は保存箱に黒柿などを使うことが多いです。

参考作品との比較

(右)梅花書屋図 (左)雲林山法山水図

思文閣墨蹟資料目録「和の美」第464号 作品NO51 評価金額85万

吹割の滝を流れる渓流に渡してる橋から二人で記念撮影・・、家内が警報を鳴らしたお堂はすぐ近く。

さて、まだ午前中なのでどこへ行こうかということになり、地図を眺めていたら学生時代によく行った尾瀬と谷川岳が目につきました。めったにないこの好天気は谷川岳の登山口のロープウェイにもってこい・・、夜行で並んだあのロープウェイ・・、思い立ったらすでに高速道路・・。

土合の駅に向かう途中で、学生時代に上野から夜行で土合の駅に着いてワクワクした気持ちと緊張感がよみがえりました。

ロープウェイの駅に着くとどうも感じが違います。35年前とは違いロープウェイ駅が建て替えられたようです。しかもほとんど待つことなくどんどんと登っていきます。

ロープウェイから降りるとそこは天神スキー場ゲレンデです。

さらにリフトでスキー場の頂上まで登ります。

リフトから降りるとそこは一面の銀世界です。真正面に谷川岳が迫力をもってせまってきます。これほど天気の良い谷川岳はお目にかかったことはありません。

ちょっぴり昔の登山を思い出しまし、冬山気分を味わって今回の旅行を終えることとなりました。

相変わらずの行き当たりばったりの無計画な旅ですが、紅葉と新雪を愉しんだ今回も楽しい旅行となりました。

群馬の老神温泉でのんびりし、吹割の滝とその渓谷で紅葉を満喫しました。そお風景と同じような作品はなかなかありませんので、未投稿の作品の中から秋の景色を描いた作品を選んでました。

本日の作品は中林竹渓です。

中林竹渓の作品は三作品目となります。

父の中林竹洞とともに人気の高い画家の一人です。

浅絳江山閑適図 中林竹渓筆

紙本水墨淡彩 軸先骨 鑑定二重箱

全体サイズ:縦2090*横455 画サイズ:縦1345*横310

落款は「竹渓林成業」と記され、印章は「成業之印」と「字紹父」の白文朱方印の累印が押印されている。

箱書きは「中林竹渓浅絳江山閑適図」と題され、裏には「戊辰(1928年 昭和3年と推察されます)□月有 題鑑 印」と記されている。

中林竹渓 :1816-1867 幕末の画家。文化13年生まれ。中林竹洞(ちくとう)の長男。父にまなび,のち山本梅逸(ばいいつ)にあずけられる。写生を主とした洋画風をとりいれた。奇行でも知られた。慶応3年4月22日死去。52歳。名は成業。字(あざな)は紹文。通称は金吾。別号に臥河居士。作品に「中林竹渓先生四季十二景」。

中林竹洞、山本梅逸、そして中林竹渓などの名古屋を中心とした文人画家などを含めて、藩士など禄をはむ、いわゆる武士の南画家はその画域に限界があると評価されています。

現代でいうとサラリーマンが絵を描いている・・、役人が絵を描いている・・、ちょっと意味が違いますが、自由気ままな生活から生まれてくる奔放さがないということでしょう。

そのことはとりもなおさず南画が廃れた原因であるとも言われています。狩野派も土佐派も突き詰めると衰退の原因はそこにあります。明治になってフェノロサに南画がこっぴどく非難されたのはそのような背景から型にはまった絵を描いていたからかもしれません。

しかし今となっては日本の自然に根付いた大事な画群です。

大事にされていた掛け軸は保存箱に黒柿などを使うことが多いです。

参考作品との比較

(右)梅花書屋図 (左)雲林山法山水図

思文閣墨蹟資料目録「和の美」第464号 作品NO51 評価金額85万

吹割の滝を流れる渓流に渡してる橋から二人で記念撮影・・、家内が警報を鳴らしたお堂はすぐ近く。

さて、まだ午前中なのでどこへ行こうかということになり、地図を眺めていたら学生時代によく行った尾瀬と谷川岳が目につきました。めったにないこの好天気は谷川岳の登山口のロープウェイにもってこい・・、夜行で並んだあのロープウェイ・・、思い立ったらすでに高速道路・・。

土合の駅に向かう途中で、学生時代に上野から夜行で土合の駅に着いてワクワクした気持ちと緊張感がよみがえりました。

ロープウェイの駅に着くとどうも感じが違います。35年前とは違いロープウェイ駅が建て替えられたようです。しかもほとんど待つことなくどんどんと登っていきます。

ロープウェイから降りるとそこは天神スキー場ゲレンデです。

さらにリフトでスキー場の頂上まで登ります。

リフトから降りるとそこは一面の銀世界です。真正面に谷川岳が迫力をもってせまってきます。これほど天気の良い谷川岳はお目にかかったことはありません。

ちょっぴり昔の登山を思い出しまし、冬山気分を味わって今回の旅行を終えることとなりました。

相変わらずの行き当たりばったりの無計画な旅ですが、紅葉と新雪を愉しんだ今回も楽しい旅行となりました。