今年の夏は暑い! 息子と家内は川へ・・。

我らが子供の頃は夏は川へ泳ぎに行き、沼へ魚釣りに出かけたものですが、よく大人から「河童が出るぞ!」と脅かされたものです。これは「危険な水場にはいくな!」という警告もあったのでしょう。

そこで本日は河童を題材にした作品の紹介です。

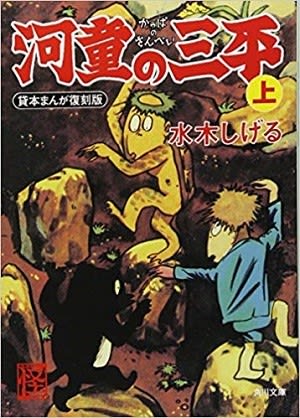

子供の頃によく読んだ漫画に水木しげるの作品がありますが、その難解さ、おどろおどろした内容には「大人の漫画的な内容」もありました。水木しげるの代表作である「ゲゲゲの鬼太郎」が一番馴染みやすい漫画であったかもしれませんが、そのほかの水木しげる自身の戦争体験というものを背景にした作品、さらに妖怪の研究内容を作品にしたものが現在では高く評価されています。

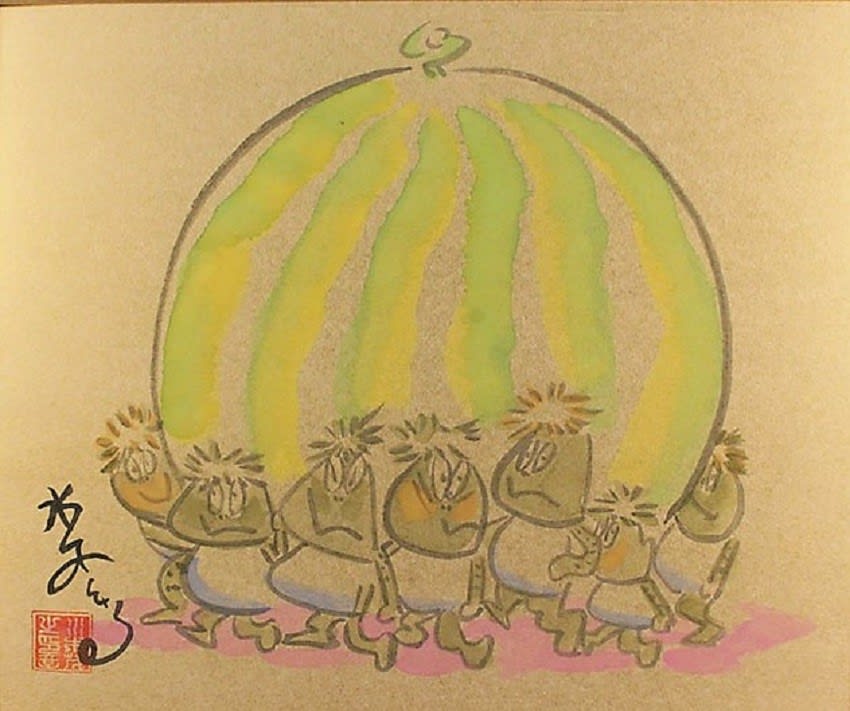

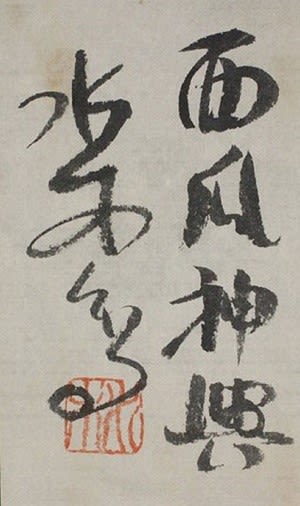

河童の三平 西瓜神輿 水木しげる筆

紙本金地水彩額装 F8号 タトウ

額サイズ:縦558*横632 画サイズ:縦379*横455

この西瓜神輿は水木しげるの作品には、色紙をはじめとした数多く描かれています。河童が桃や南瓜を神輿として担ぐ姿を描いている作品も多くあります。

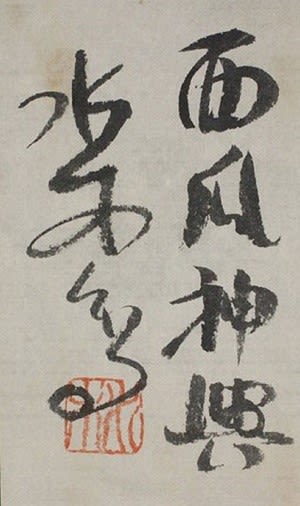

多くの作品が本作品の共シールに押印されている印章と同一印章(朱文白方印の「水木」)であるのに対して、本作品そのものへの印章は「水木茂之印章」の白文朱二重方印が押印されています。この印章については最終的な確認が未了ですので、あくまでも作品については「伝」とさせていただきます。

この印章が押印されていることが確認できる作品は下記の作品があります。

「田舎の河童(かっぱ)たち」という題名の作品で、江戸東京博物館の学芸員が夏休みに訪れた福島・奥会津の温泉旅館で偶然発見したものです。「河童の湯」と名付けられた風呂場の前に飾ってある作品ですが、その経緯は、旅館の改装にあたり何度か宿泊したことのある水木しげるに作品の製作を依頼し、地元に伝わるカッパの話をもとにこの力作を描き上げてもらい飾ったところ温泉客からも喜ばれたそうです。

この作品は2004年11月6日から2005年1月10日まで東京・両国の江戸東京博物館で開催した「大(Oh!)水木しげる展」に展示されました。この印章が力作のみに押印されるとかの特別の意味を持つ印章なのかは不確定です。

「河童の三平」はオールドファンには懐かしい作品です。小生の息子の口元がときおり河童に似ていることが本作品を購入した一番の理由です。

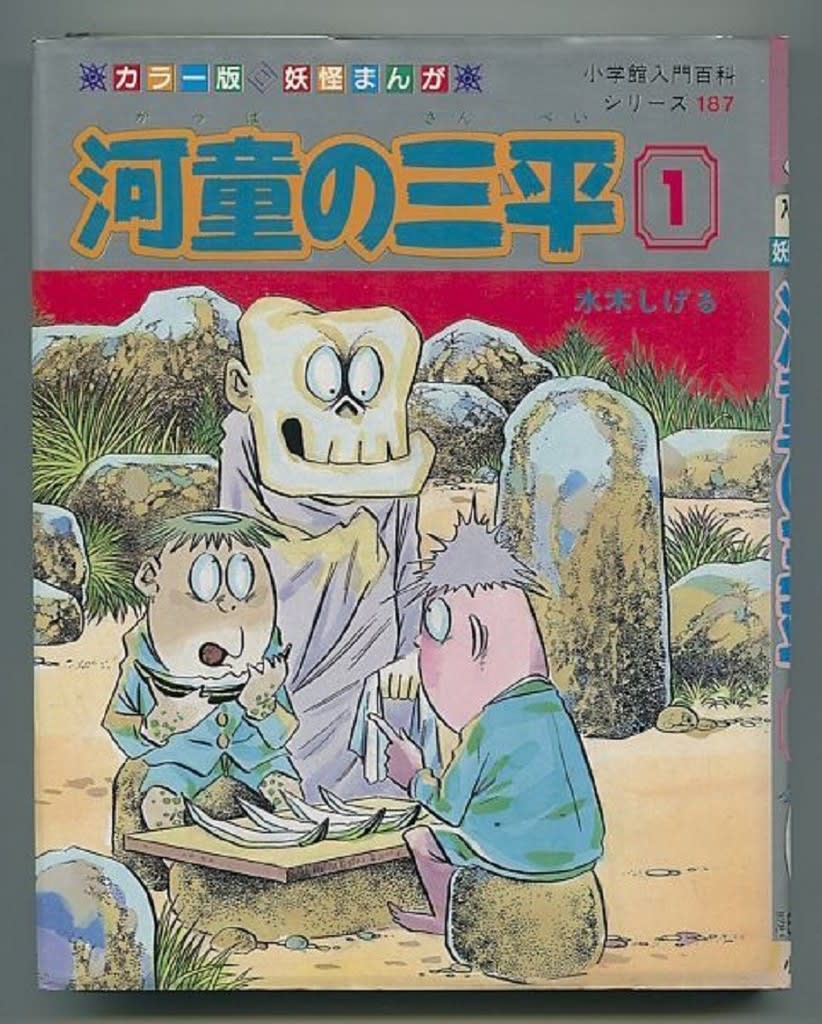

「ゲゲの鬼太郎」は多くの方が知っていますが、河童の三平は知っている人は少ないでしょう。

水木しげるの生涯は本ブログには書ききれないものであり、簡略に下記に記しますが、詳細はインターネットの記事にて参考にしていただきたいと思います。

****************************************

水木しげる:1922年3月8日 - 2015年11月30日。日本の漫画家。文化功労者、傷痍軍人。本名は武良 茂(むら しげる)。 大阪府大阪市住吉区出生、鳥取県境港市入船町出身、戦後何度かの転居の後東京都調布市に永住。ペンネームは、紙芝居作家時代に兵庫県神戸市で経営していたアパート「水木荘」から名付けた。1958年に漫画家としてデビュー。代表作の『ゲゲゲの鬼太郎』『河童の三平』『悪魔くん』などを発表し、妖怪漫画の第一人者。

****************************************

水木しげるの経歴を簡単に記すると下記のようになりますが、過酷な戦争体験と帰還後の困窮した生活は筆舌に尽くしがたいものがあるようです。

画家を目指して大阪で働きながら学ぶ→ニューギニア戦線・ラバウルに出征→酷な戦争体験を重ね、米軍の攻撃で左腕を失う→復員後は貧窮により画家の修行を諦める→生活のために始めた紙芝居作家→貸本漫画家としてデビュー→妖怪を扱った作品により人気作家

水木しげるは戦争で片腕を失ったことに対しては「私は片腕がなくても他人の3倍は仕事をしてきた。もし両腕があったら、他人の6倍は働けただろう。」と語り、「左腕を失ったことを悲しいと思ったことはありますか?」という問いには「思ったことはない。命を失うより片腕をなくしても生きている方が価値がある。」と答えています。

水木しげるは、ある日長女に「手塚治虫先生の漫画には夢がある。お父ちゃんの漫画には夢がない。」と言われ、「馬鹿野郎!俺は現実を書いているんだ!」と激昂したという逸話があります。

人一倍の苦労と辛苦を味わった水木しげるの人生、漫画そのものから窺いしれない水木しげるの反骨精神を学びたいもの・・。

夏は水遊び・・・、そして大人は原爆や終戦の意味を考える時期・・・。

我らが子供の頃は夏は川へ泳ぎに行き、沼へ魚釣りに出かけたものですが、よく大人から「河童が出るぞ!」と脅かされたものです。これは「危険な水場にはいくな!」という警告もあったのでしょう。

そこで本日は河童を題材にした作品の紹介です。

子供の頃によく読んだ漫画に水木しげるの作品がありますが、その難解さ、おどろおどろした内容には「大人の漫画的な内容」もありました。水木しげるの代表作である「ゲゲゲの鬼太郎」が一番馴染みやすい漫画であったかもしれませんが、そのほかの水木しげる自身の戦争体験というものを背景にした作品、さらに妖怪の研究内容を作品にしたものが現在では高く評価されています。

河童の三平 西瓜神輿 水木しげる筆

紙本金地水彩額装 F8号 タトウ

額サイズ:縦558*横632 画サイズ:縦379*横455

この西瓜神輿は水木しげるの作品には、色紙をはじめとした数多く描かれています。河童が桃や南瓜を神輿として担ぐ姿を描いている作品も多くあります。

多くの作品が本作品の共シールに押印されている印章と同一印章(朱文白方印の「水木」)であるのに対して、本作品そのものへの印章は「水木茂之印章」の白文朱二重方印が押印されています。この印章については最終的な確認が未了ですので、あくまでも作品については「伝」とさせていただきます。

この印章が押印されていることが確認できる作品は下記の作品があります。

「田舎の河童(かっぱ)たち」という題名の作品で、江戸東京博物館の学芸員が夏休みに訪れた福島・奥会津の温泉旅館で偶然発見したものです。「河童の湯」と名付けられた風呂場の前に飾ってある作品ですが、その経緯は、旅館の改装にあたり何度か宿泊したことのある水木しげるに作品の製作を依頼し、地元に伝わるカッパの話をもとにこの力作を描き上げてもらい飾ったところ温泉客からも喜ばれたそうです。

この作品は2004年11月6日から2005年1月10日まで東京・両国の江戸東京博物館で開催した「大(Oh!)水木しげる展」に展示されました。この印章が力作のみに押印されるとかの特別の意味を持つ印章なのかは不確定です。

「河童の三平」はオールドファンには懐かしい作品です。小生の息子の口元がときおり河童に似ていることが本作品を購入した一番の理由です。

「ゲゲの鬼太郎」は多くの方が知っていますが、河童の三平は知っている人は少ないでしょう。

水木しげるの生涯は本ブログには書ききれないものであり、簡略に下記に記しますが、詳細はインターネットの記事にて参考にしていただきたいと思います。

****************************************

水木しげる:1922年3月8日 - 2015年11月30日。日本の漫画家。文化功労者、傷痍軍人。本名は武良 茂(むら しげる)。 大阪府大阪市住吉区出生、鳥取県境港市入船町出身、戦後何度かの転居の後東京都調布市に永住。ペンネームは、紙芝居作家時代に兵庫県神戸市で経営していたアパート「水木荘」から名付けた。1958年に漫画家としてデビュー。代表作の『ゲゲゲの鬼太郎』『河童の三平』『悪魔くん』などを発表し、妖怪漫画の第一人者。

****************************************

水木しげるの経歴を簡単に記すると下記のようになりますが、過酷な戦争体験と帰還後の困窮した生活は筆舌に尽くしがたいものがあるようです。

画家を目指して大阪で働きながら学ぶ→ニューギニア戦線・ラバウルに出征→酷な戦争体験を重ね、米軍の攻撃で左腕を失う→復員後は貧窮により画家の修行を諦める→生活のために始めた紙芝居作家→貸本漫画家としてデビュー→妖怪を扱った作品により人気作家

水木しげるは戦争で片腕を失ったことに対しては「私は片腕がなくても他人の3倍は仕事をしてきた。もし両腕があったら、他人の6倍は働けただろう。」と語り、「左腕を失ったことを悲しいと思ったことはありますか?」という問いには「思ったことはない。命を失うより片腕をなくしても生きている方が価値がある。」と答えています。

水木しげるは、ある日長女に「手塚治虫先生の漫画には夢がある。お父ちゃんの漫画には夢がない。」と言われ、「馬鹿野郎!俺は現実を書いているんだ!」と激昂したという逸話があります。

人一倍の苦労と辛苦を味わった水木しげるの人生、漫画そのものから窺いしれない水木しげるの反骨精神を学びたいもの・・。

夏は水遊び・・・、そして大人は原爆や終戦の意味を考える時期・・・。