天気のよい週末、家内と義母がないやらハンドバックを引っ張りだして、痛んでいないかチェックして日干しするようです。

靴磨きしようと思っていた矢先でしたので、「ついでに手入れしてあげようか?」と一声かけたのが運の尽き・・・。あちらこちらからバックが所狭しと出てきました 結局、靴の手入れの前にクタクタ・・・

結局、靴の手入れの前にクタクタ・・・

ただしバックから小銭が出てきて、昼飯代金を頂戴しました

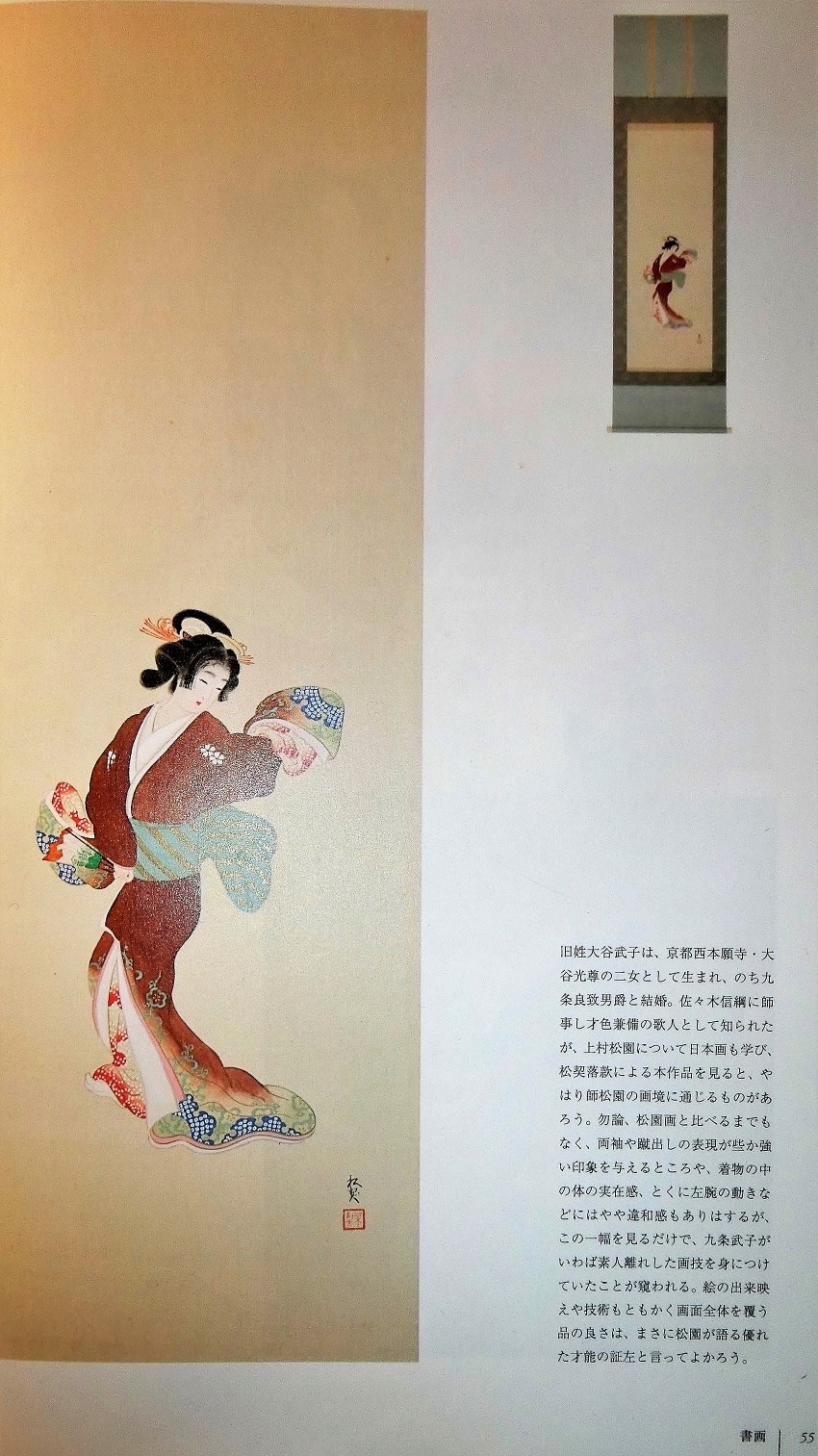

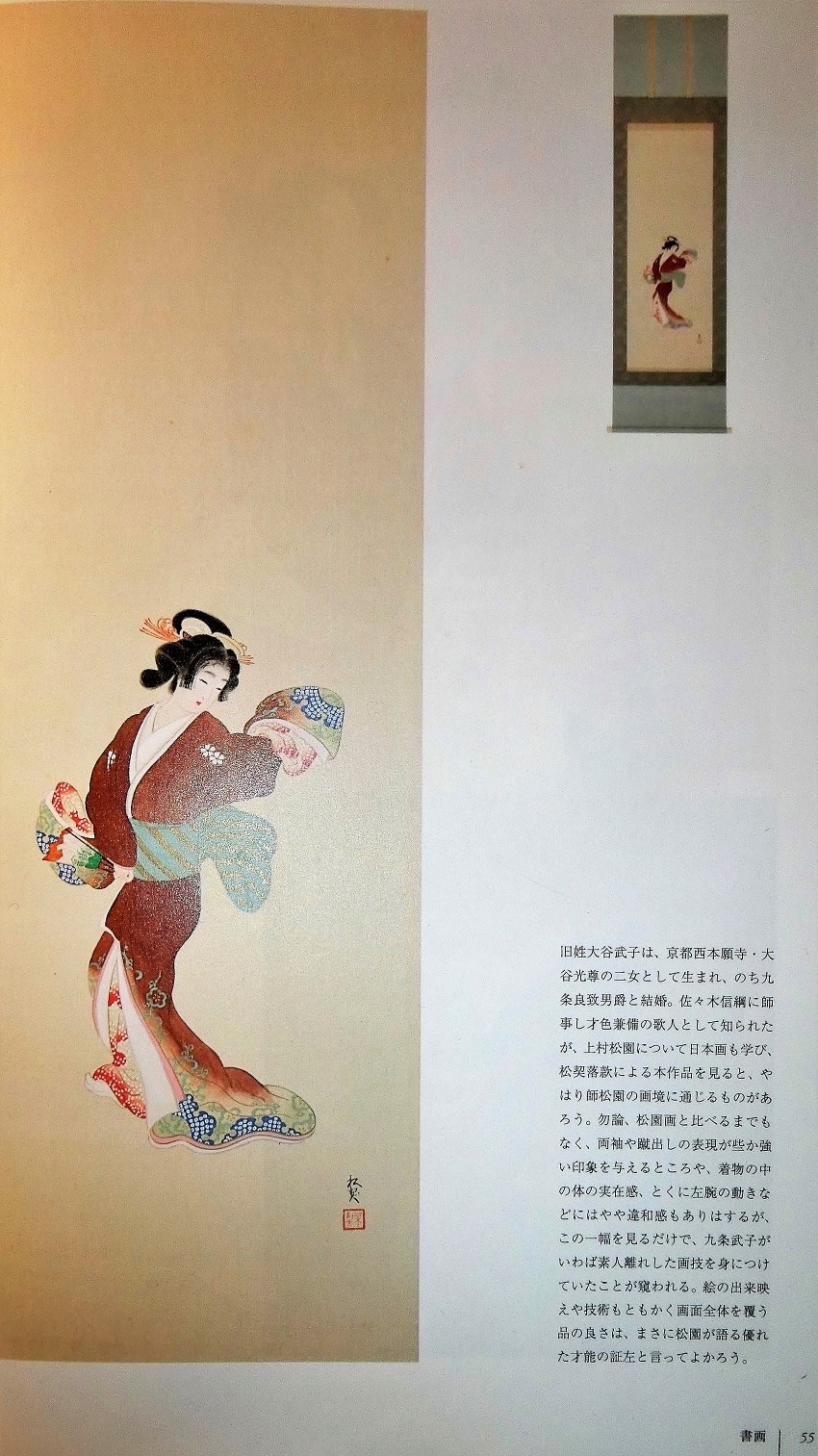

さて思文閣の大入札会のカタログを見ていたら、珍しく九条武子の掛け軸が出品されていました。「時代婦女乃図」と題され、落款は「松契」という号が記されています。

参考作品

時代婦女乃図

「和の美」 思文閣大入札会 作品目録 平成28年12月

作品NO P

オークション開始価格:150万

九条武子が絵を習うために上村松園に弟子入りしたのは1916(大正5年)頃で、1920(大正9年)頃までです。東京に出てからは関東大震災復興などに奔走していますので、画業に従事した期間は短かった。九条武子は、松契という画号を使用しています。

九条武子が上村松園の絵の影響を強く受けていることを示す貴重な作品です。

このようないい絵に出会うと美人画に大切なのはやはり品格なのでしょうとつくづくと感じ入ります。浮世絵の大半、とくに歌川派がそうであるように、品格に無い美人画はやはり下手物をして扱うべきでしょう。

本ブログでも伝九条武子の作品を真偽は別として取り上げたことがあります。

九条武子の画の作品は非常に珍しいように思います。

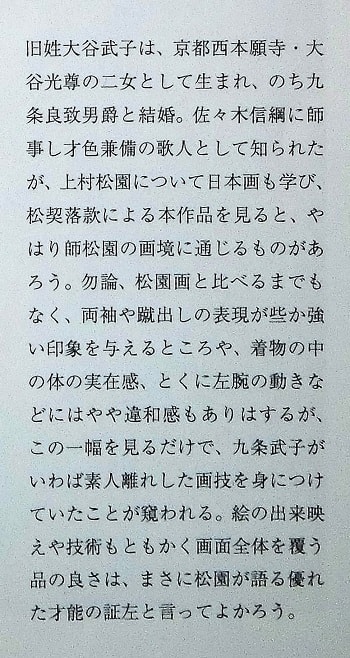

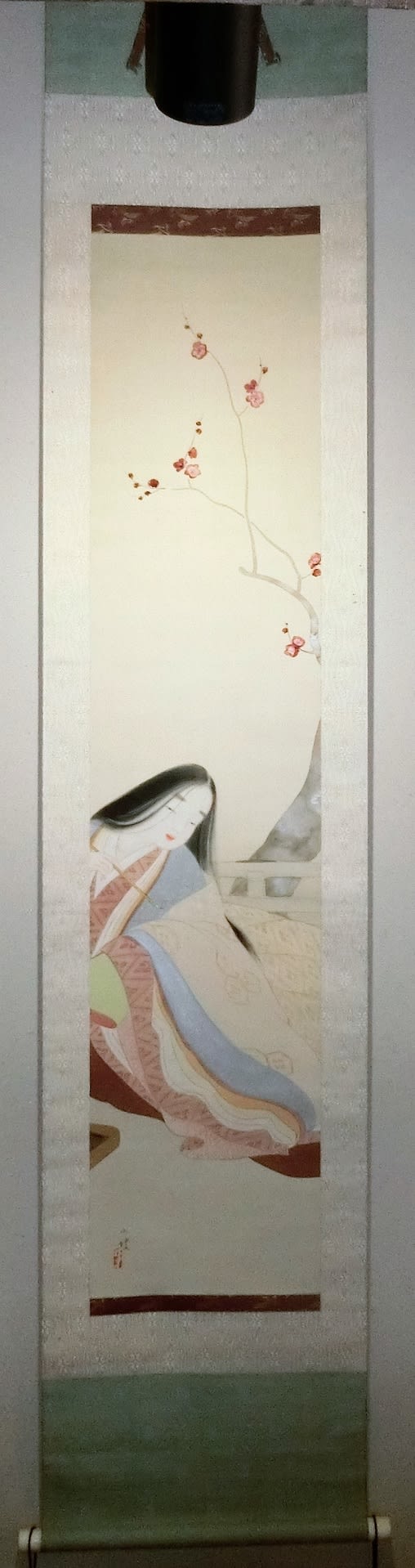

さて、本日はそのような品格のある美人画を描いた伊藤小坡の作品のリメイクした投稿です。男の隠れ家に保管したあったので、写真撮影の状態が良くなかあったので、再度の投稿とさせていただきます。

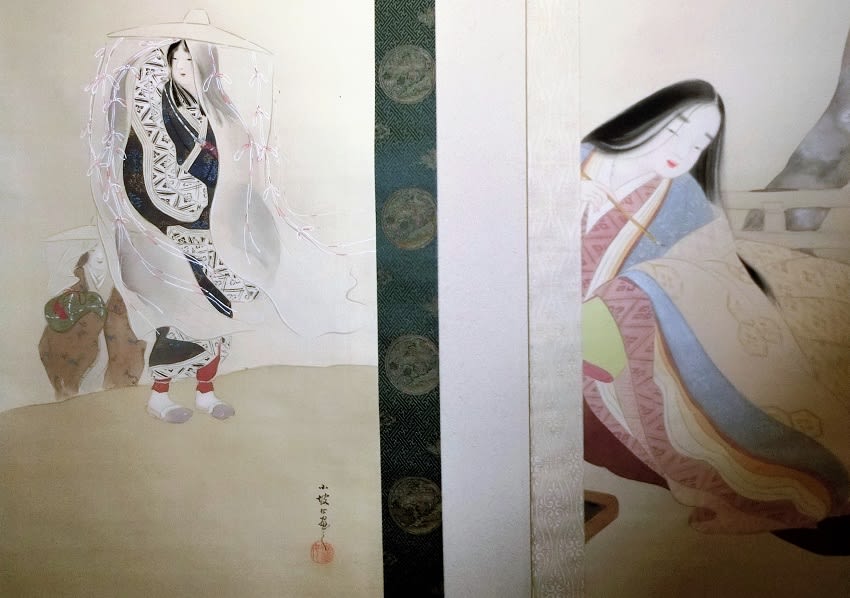

早春 伊藤小坡筆 その1

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2105*横392 画サイズ:縦1281*横279

伊藤小坡については以前に紹介していますので、詳細は省略しますが、本日の投稿の流れをうけてやはり女流画家です。

伊藤 小坡(いとう しょうは、)は1877年(明治10年)生まれですので、九条武子より10年早く生まれていますがほぼ同年代です。

明治31年には画家になることを決意し京都に出て、磯部百鱗の紹介により森川曽文に師事し「文耕」の雅号をもらうが、曽文が病に倒れたため歴史画を得意とする谷口香嶠に師事し、「小坡」の雅号を受けています。やはり九条武子と同じく京都に縁の深い画家です。

伊藤小坡は伊勢にある猿田彦神社の宮司の長女として生まれている。幼少の頃より古典文学、茶の湯、柔術を習っていますので、やはり九条武子と同じように育ちが一般とは違い、その辺の素養が品の高い画う生んだのでしょう。

デビュー当時から上村松園に次ぐ女性画家として一躍脚光を浴び、大正6年には貞明皇后の御前で揮毫を行っています。

歴史風俗や人物から取材した作品が、晩年の小坡作品の多くを占めるようになり、描かれた凛とした美しい女性は見る者を引き込む強い世界観を画面の中に作り出しています。

本作品は祖父が購入した作品で、叔母からまた祖父へ、そして父に、そして小生に伝来した作品です。

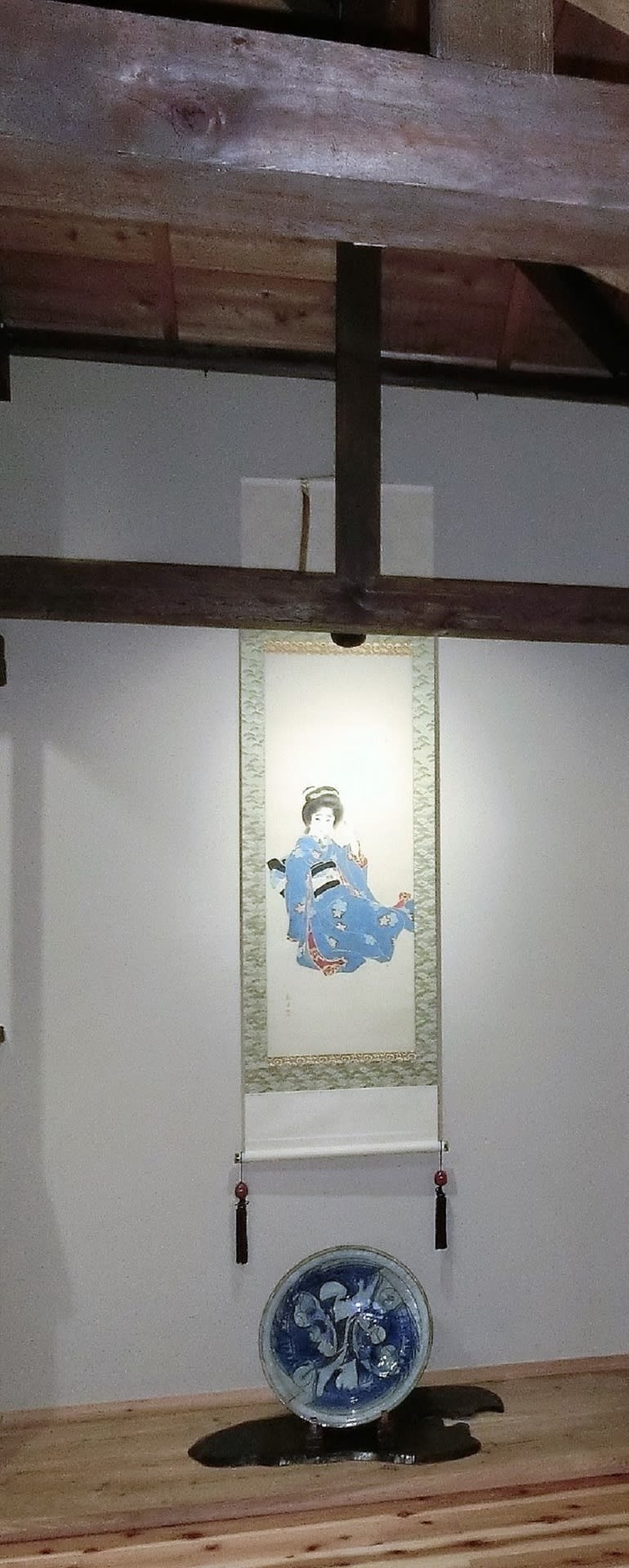

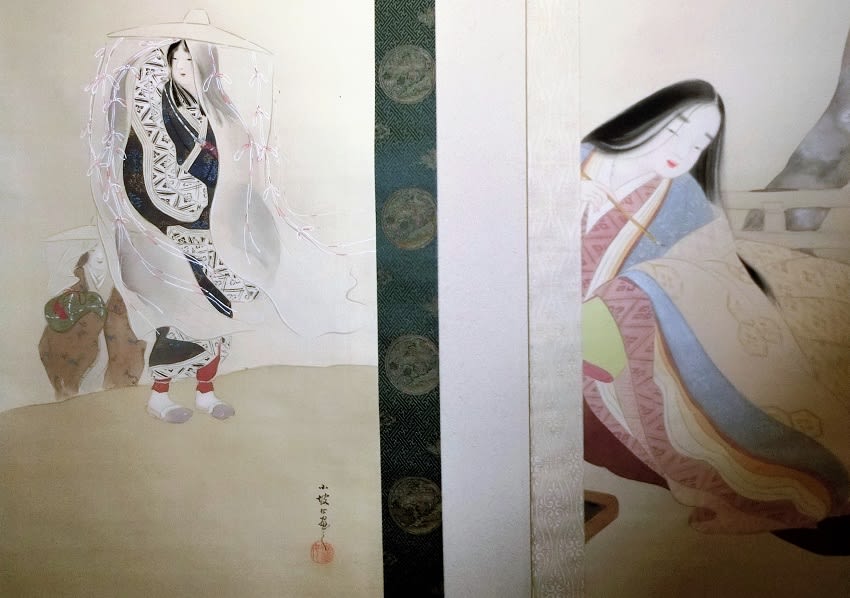

小生が後年に入手した伊藤小坡の「その2」の作品と比較してみました。本作品もまた本ブログで紹介されています。

旅路 伊藤小坡筆 その2

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2090*横541 画サイズ:縦1215*横410

今まで別々に保管されていた作品が初めて並んで展示されることになります。

ほぼ同時期に描かれた伊藤小坡の晩年の作と推察されます。

表具も両作品共にきちんとしたものです。

衣装考証も良く調べられています。

美人というのはやはり中身ですね。品格がなくてはいけません。最近の美人というのは中身がない。

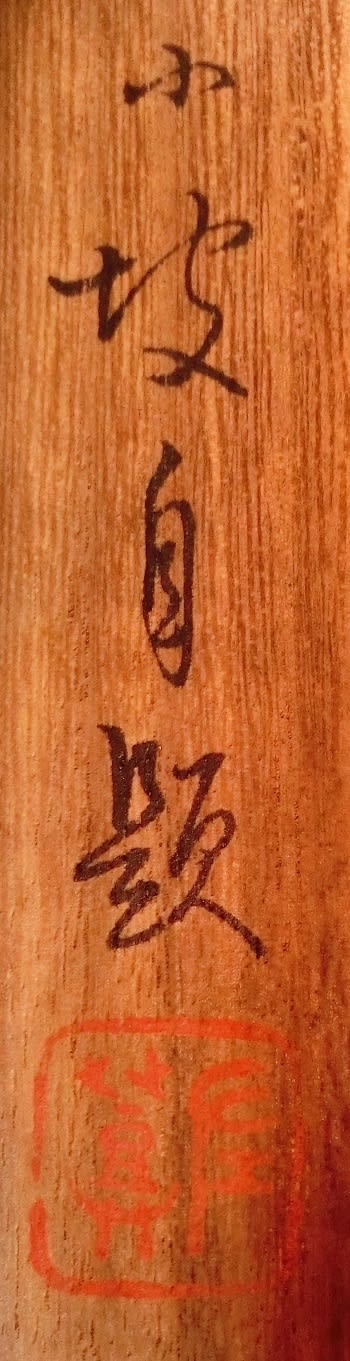

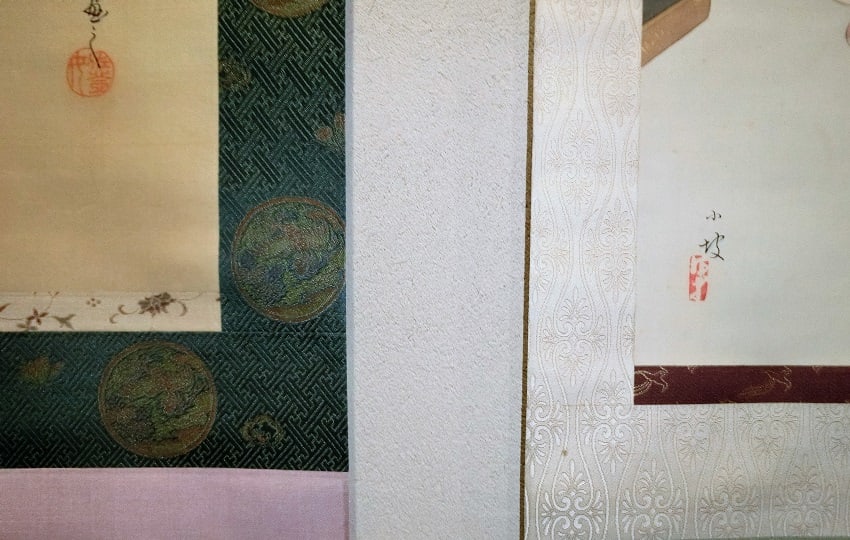

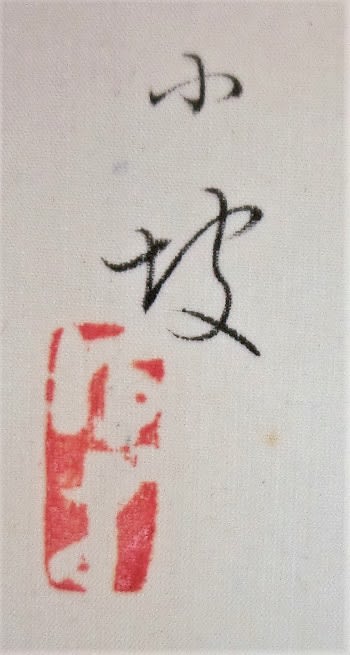

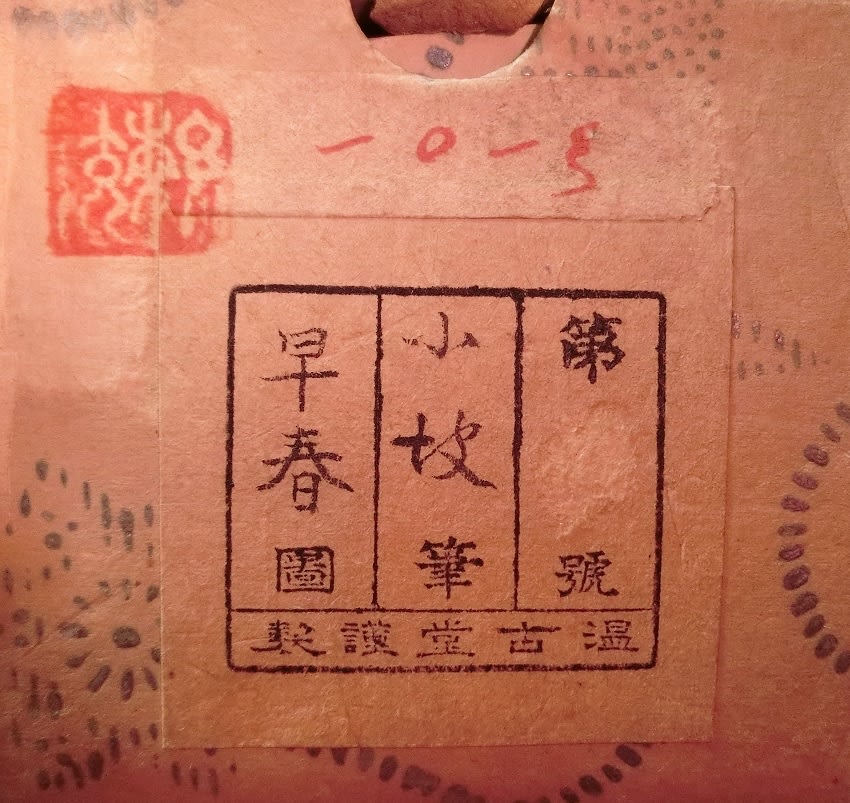

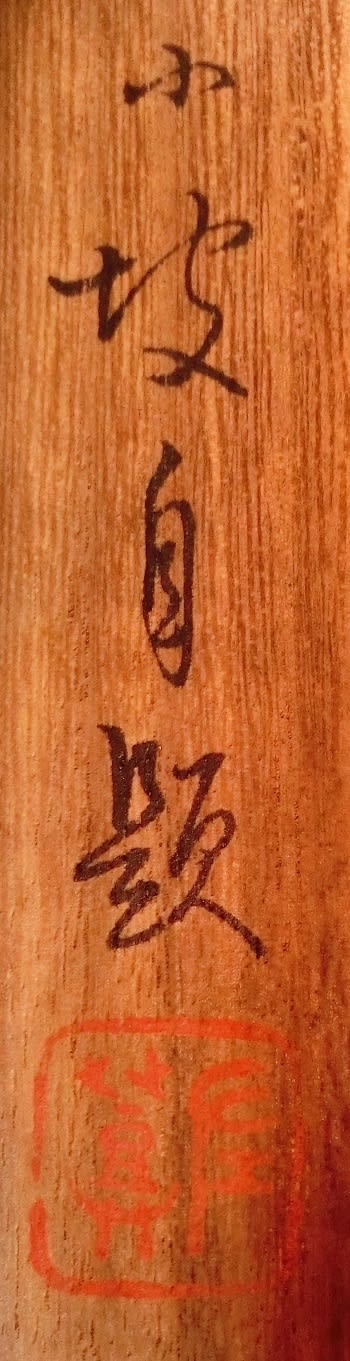

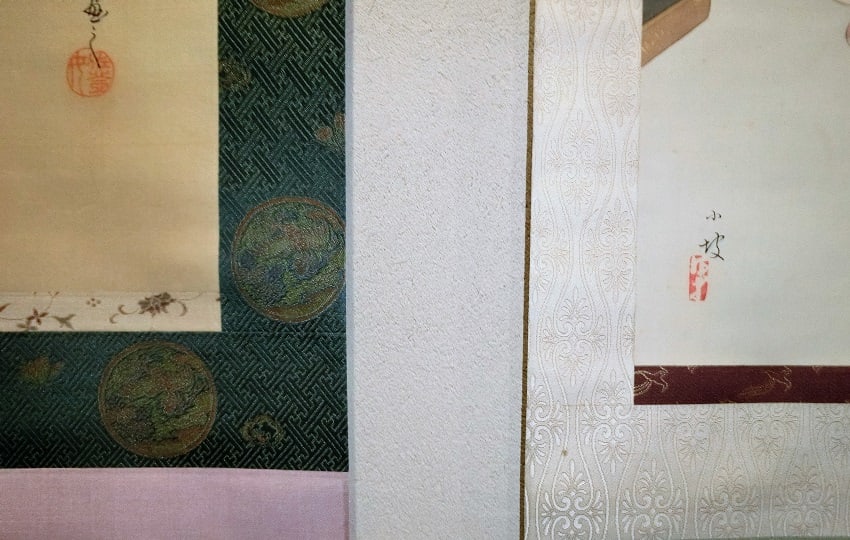

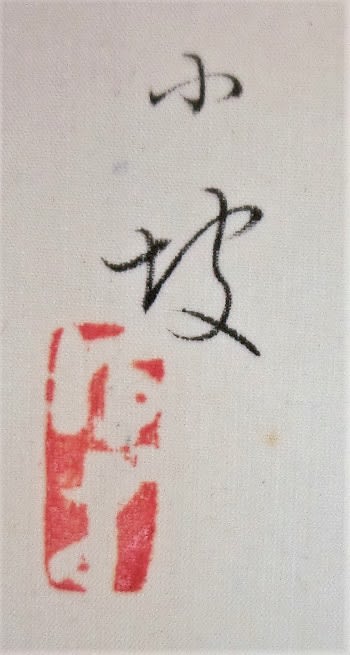

落款と印章は下記のとおりです。意外に調べようがないのが落款と印章です。このように掲載されている記事は少ないと思われます。過去には贋作などに利用されるからだったのでしょう。

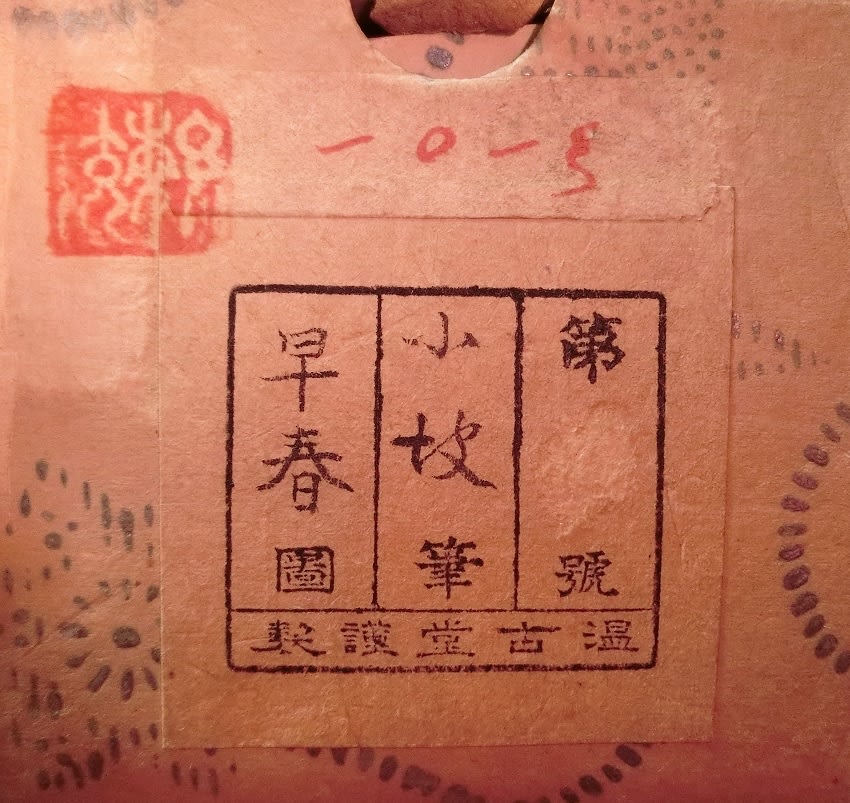

箱書きは同一印章が押印されています。

表具したお店が解るような資料もまた極力残しておくべきでしょう。

これらの作品は将来に渉って残していきたいと思っています。ハンドバックとともに・・???? ちなみに小生の靴は履き続けて30年以上はざら・・・、要は手入れ次第ですね。

靴磨きしようと思っていた矢先でしたので、「ついでに手入れしてあげようか?」と一声かけたのが運の尽き・・・。あちらこちらからバックが所狭しと出てきました

結局、靴の手入れの前にクタクタ・・・

結局、靴の手入れの前にクタクタ・・・

ただしバックから小銭が出てきて、昼飯代金を頂戴しました

さて思文閣の大入札会のカタログを見ていたら、珍しく九条武子の掛け軸が出品されていました。「時代婦女乃図」と題され、落款は「松契」という号が記されています。

参考作品

時代婦女乃図

「和の美」 思文閣大入札会 作品目録 平成28年12月

作品NO P

オークション開始価格:150万

九条武子が絵を習うために上村松園に弟子入りしたのは1916(大正5年)頃で、1920(大正9年)頃までです。東京に出てからは関東大震災復興などに奔走していますので、画業に従事した期間は短かった。九条武子は、松契という画号を使用しています。

九条武子が上村松園の絵の影響を強く受けていることを示す貴重な作品です。

このようないい絵に出会うと美人画に大切なのはやはり品格なのでしょうとつくづくと感じ入ります。浮世絵の大半、とくに歌川派がそうであるように、品格に無い美人画はやはり下手物をして扱うべきでしょう。

本ブログでも伝九条武子の作品を真偽は別として取り上げたことがあります。

九条武子の画の作品は非常に珍しいように思います。

さて、本日はそのような品格のある美人画を描いた伊藤小坡の作品のリメイクした投稿です。男の隠れ家に保管したあったので、写真撮影の状態が良くなかあったので、再度の投稿とさせていただきます。

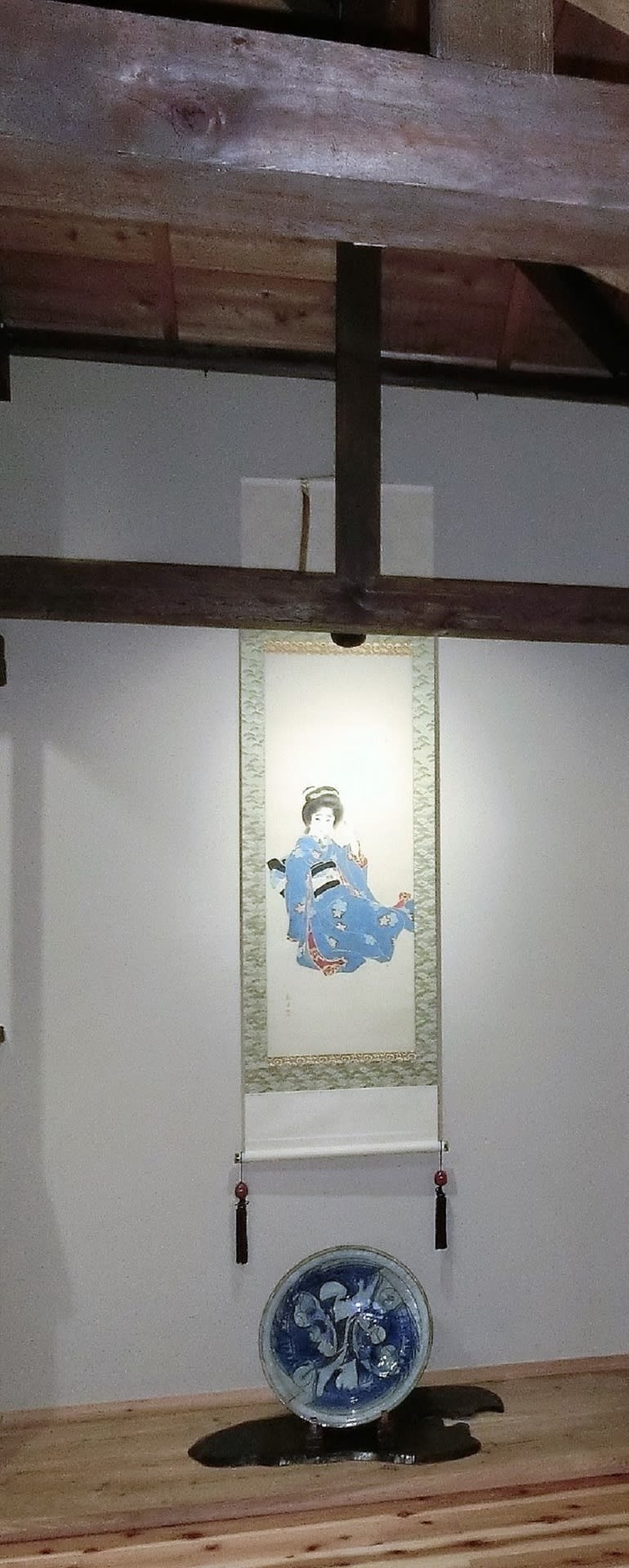

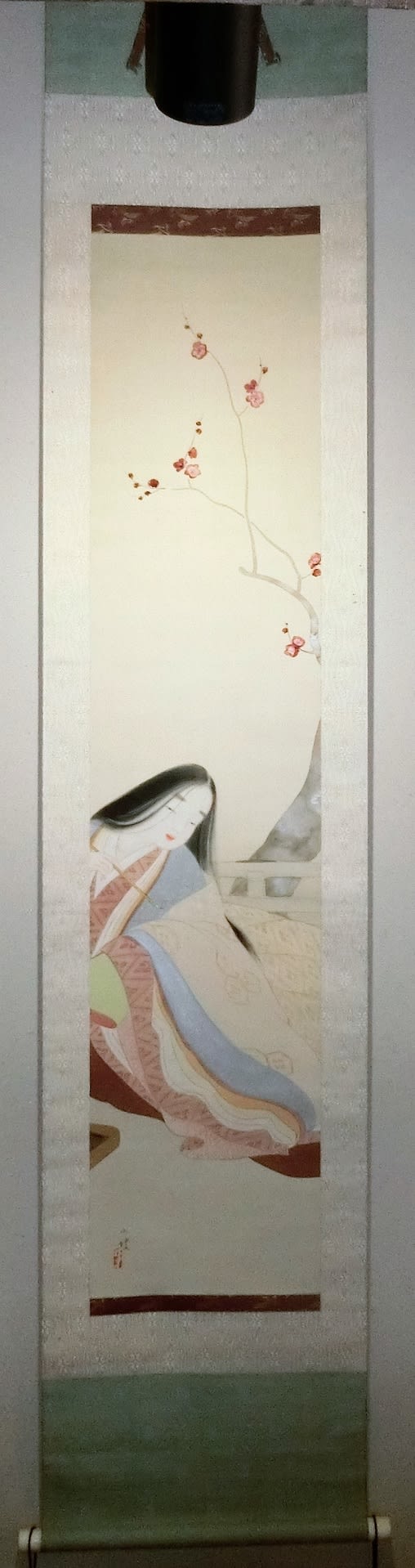

早春 伊藤小坡筆 その1

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2105*横392 画サイズ:縦1281*横279

伊藤小坡については以前に紹介していますので、詳細は省略しますが、本日の投稿の流れをうけてやはり女流画家です。

伊藤 小坡(いとう しょうは、)は1877年(明治10年)生まれですので、九条武子より10年早く生まれていますがほぼ同年代です。

明治31年には画家になることを決意し京都に出て、磯部百鱗の紹介により森川曽文に師事し「文耕」の雅号をもらうが、曽文が病に倒れたため歴史画を得意とする谷口香嶠に師事し、「小坡」の雅号を受けています。やはり九条武子と同じく京都に縁の深い画家です。

伊藤小坡は伊勢にある猿田彦神社の宮司の長女として生まれている。幼少の頃より古典文学、茶の湯、柔術を習っていますので、やはり九条武子と同じように育ちが一般とは違い、その辺の素養が品の高い画う生んだのでしょう。

デビュー当時から上村松園に次ぐ女性画家として一躍脚光を浴び、大正6年には貞明皇后の御前で揮毫を行っています。

歴史風俗や人物から取材した作品が、晩年の小坡作品の多くを占めるようになり、描かれた凛とした美しい女性は見る者を引き込む強い世界観を画面の中に作り出しています。

本作品は祖父が購入した作品で、叔母からまた祖父へ、そして父に、そして小生に伝来した作品です。

小生が後年に入手した伊藤小坡の「その2」の作品と比較してみました。本作品もまた本ブログで紹介されています。

旅路 伊藤小坡筆 その2

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2090*横541 画サイズ:縦1215*横410

今まで別々に保管されていた作品が初めて並んで展示されることになります。

ほぼ同時期に描かれた伊藤小坡の晩年の作と推察されます。

表具も両作品共にきちんとしたものです。

衣装考証も良く調べられています。

美人というのはやはり中身ですね。品格がなくてはいけません。最近の美人というのは中身がない。

落款と印章は下記のとおりです。意外に調べようがないのが落款と印章です。このように掲載されている記事は少ないと思われます。過去には贋作などに利用されるからだったのでしょう。

箱書きは同一印章が押印されています。

表具したお店が解るような資料もまた極力残しておくべきでしょう。

これらの作品は将来に渉って残していきたいと思っています。ハンドバックとともに・・???? ちなみに小生の靴は履き続けて30年以上はざら・・・、要は手入れ次第ですね。