だんだんと様になってきた当方の書斎のクロークづくり・・。

まだ書斎の壁には穴が開いたまま・・。

気難しい大工さんの機嫌を損ねないようにしながら、当方からの注文をつけていきます。ただ3年ほど構想を練っていて割には意外に収納予定のものが多く、ちょと狭くなりました。なにしろ予想外に天井内の梁や筋交いがあるので思うようにスペースが広がらず、それに意外に空間づくりに手間もかかります。

今回は衣服や骨董作品ではなく、家内の業務用の書類、客用の布団と座布団の収納用のクロークです。男の隠れ家もそうですが、古くからある客用の布団や座布団の収納のスペースは半端ではありません。もはや自宅に宿泊する御仁はいないと思うのですが、古い方(義母)はこのようなものを処分できないようです。しかしもともとの収納スペースを小生の蒐集品で奪い取っているので責任を感じてます

さてそのスペースをとっている作品のひとつの紹介です。

ともかく西郷南洲の書は難しい。漢詩自体が判読できない当方には入手すべき対象作品ではないようで反省していますが、いい作品の書体の豪快さと美しさは当方の感性にはしっくりくるものがあるのです。

贋作考 二行書 伝西郷南洲筆 明治8年頃

紙本水墨軸装 軸先骨 誂箱

全体サイズ:縦1950*横655 画サイズ:縦1300*横510

明治偉勲の書はまず印刷か否かを確認しましょう。多くの印刷を真作と勘違いしていることが多くあります。明治偉勲の書は人気があったので、贋作は無論のこと、多くの印刷も出回ったようです。

郷里の男の隠れ家にも古くから西郷南洲の書の印刷作品がありました。飾って置くには別段構わないと思うのですが、肉筆重視の当方には印刷はどうも気に入らないものとなります。

本作品は肉筆には相違ないようです。印刷は紙が違います。肉筆は基本的に楮紙に書きますが、印刷用の紙はパルプ質となっています。

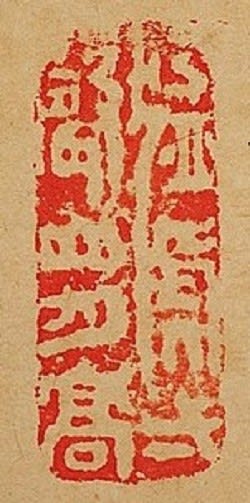

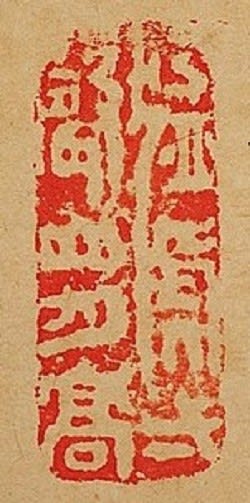

落款に違和感がなさそうですが、冒頭の印章「猛虎弐聲山月高」の印章は白い部分が太く繋がりが多いことが真印との違和感がありますね。この印自体は明治7年から押印されています。真作なら西郷隆盛が下野した明治6年以降の書となります。

下記の累印、白文朱方印「藤氏隆永」、朱文白方印「南洲」はほぼ真印に近似していますが、若干の相違があるように感じます。白文朱方印「藤氏隆永」はほぼ一致とみていいでしょう。朱文白方印「南洲」の「洲」に一カ所だけ決定的な違いがありますね。

これらの印章の検証はいずれも真贋を断定できるほどの違いではありませんが、疑惑のある点ではあります。もともとこの作品はもともとから書の出来からしてよくありませんね

贋作は贋作としての末路がある・・・、この作品は処分でしょうね。なにしろ保管スペースが足りないので紛らわしい作品は処分するようにしています。

このような紛らわしい作品を経験しないと本物は呼び込めないのは蒐集の真理のようです。「よく調べもしないでと思われる方」や「贋作を入手することを軽蔑する方」には不思議と決して掘り出し物的な優品は寄り付かないようです。慎重すぎることや疑心暗鬼になることが蒐集の最大の障壁となりますから・・・。

それでも収納スペースに余裕があると作品の選択の厳選の度合いが薄れてくるようです。ただし2年構想ですでにさらなる屋根裏改修案まで浮かんできている・・・

まだ書斎の壁には穴が開いたまま・・。

気難しい大工さんの機嫌を損ねないようにしながら、当方からの注文をつけていきます。ただ3年ほど構想を練っていて割には意外に収納予定のものが多く、ちょと狭くなりました。なにしろ予想外に天井内の梁や筋交いがあるので思うようにスペースが広がらず、それに意外に空間づくりに手間もかかります。

今回は衣服や骨董作品ではなく、家内の業務用の書類、客用の布団と座布団の収納用のクロークです。男の隠れ家もそうですが、古くからある客用の布団や座布団の収納のスペースは半端ではありません。もはや自宅に宿泊する御仁はいないと思うのですが、古い方(義母)はこのようなものを処分できないようです。しかしもともとの収納スペースを小生の蒐集品で奪い取っているので責任を感じてます

さてそのスペースをとっている作品のひとつの紹介です。

ともかく西郷南洲の書は難しい。漢詩自体が判読できない当方には入手すべき対象作品ではないようで反省していますが、いい作品の書体の豪快さと美しさは当方の感性にはしっくりくるものがあるのです。

贋作考 二行書 伝西郷南洲筆 明治8年頃

紙本水墨軸装 軸先骨 誂箱

全体サイズ:縦1950*横655 画サイズ:縦1300*横510

明治偉勲の書はまず印刷か否かを確認しましょう。多くの印刷を真作と勘違いしていることが多くあります。明治偉勲の書は人気があったので、贋作は無論のこと、多くの印刷も出回ったようです。

郷里の男の隠れ家にも古くから西郷南洲の書の印刷作品がありました。飾って置くには別段構わないと思うのですが、肉筆重視の当方には印刷はどうも気に入らないものとなります。

本作品は肉筆には相違ないようです。印刷は紙が違います。肉筆は基本的に楮紙に書きますが、印刷用の紙はパルプ質となっています。

落款に違和感がなさそうですが、冒頭の印章「猛虎弐聲山月高」の印章は白い部分が太く繋がりが多いことが真印との違和感がありますね。この印自体は明治7年から押印されています。真作なら西郷隆盛が下野した明治6年以降の書となります。

下記の累印、白文朱方印「藤氏隆永」、朱文白方印「南洲」はほぼ真印に近似していますが、若干の相違があるように感じます。白文朱方印「藤氏隆永」はほぼ一致とみていいでしょう。朱文白方印「南洲」の「洲」に一カ所だけ決定的な違いがありますね。

これらの印章の検証はいずれも真贋を断定できるほどの違いではありませんが、疑惑のある点ではあります。もともとこの作品はもともとから書の出来からしてよくありませんね

贋作は贋作としての末路がある・・・、この作品は処分でしょうね。なにしろ保管スペースが足りないので紛らわしい作品は処分するようにしています。

このような紛らわしい作品を経験しないと本物は呼び込めないのは蒐集の真理のようです。「よく調べもしないでと思われる方」や「贋作を入手することを軽蔑する方」には不思議と決して掘り出し物的な優品は寄り付かないようです。慎重すぎることや疑心暗鬼になることが蒐集の最大の障壁となりますから・・・。

それでも収納スペースに余裕があると作品の選択の厳選の度合いが薄れてくるようです。ただし2年構想ですでにさらなる屋根裏改修案まで浮かんできている・・・