最近は蒐集品と同じくらい観察してるメダカの孵化の状況・・・。徐々に増えつつあるようですが、そろそろ産卵や孵化には寒くなってきて終わりのようです。。

さて本日の作品紹介です。江戸期の鯉の画家というと円山応挙と共に黒田稲皐が挙げられるでしょう。本日は本ブログにて「その6」となりました黒田稲皐の作品の紹介です。

子供頃には実家や本家の庭に池があって鯉を飼っていましたが、我が家ではメダカは飼えますが、さすがに鯉は飼えないので絵で愉しんでいます。

*ところで自宅の庭に池を設けるのはあまりよくないそうです。家を手放すことになるとか、実際にそうなりましたので・・・。

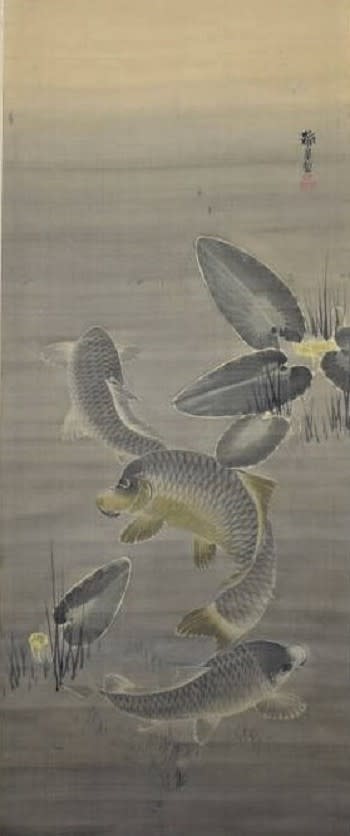

三匹鯉之図 黒田稲皐筆

絹本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1900*横670 画サイズ:縦*横

黒田稲皐の作品の特徴はほとんどの作品で必ず一匹のみを鱗まで詳細に描き、他の鯉は鱗は省略された描き方になっている点でしょう。また一匹だけユーモラスな表情を持つ鯉を描くこともあります。

黒田稲皐の来歴は下記のとおりです。

*********************************************

黒田稲皐:(くろだ とうこう、天明7年(1787年) - 弘化3年11月6日(1846年12月23日))。江戸時代後期の絵師であり、鳥取藩士です。本姓は林。名は文祥、通称は六之丞、字は叔奎か? 号ははじめ稲葉、のち稲皐。鳥取藩士・林源三郎の弟として生まれています。

文化4年(1807年)から9年(1812年)の間に鳥取新田藩(東館藩)池田家の家臣・黒田家に養子に入ります。藩主池田仲雅の近習となり、しばしば江戸へ赴き公務を勤めています。幼少の頃から画を好み、藩絵師であった土方稲嶺に写生画法を学びました。

稲嶺は病の床で稲皐を枕元に呼び寄せ、「我が門流中、相当の技量ある者のみ、画号に稲字を冠せしめよ」と語ったとされ(『鳥取藩史』)、師の信頼が厚かったのを見て取れます。

また、弓馬、刀槍、水練などの武芸にも長じ、落款には「弓馬余興」の印をしばしば用いた。更に「因州臣」「因藩臣」と入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり絵は余興にすぎないという稲皐の矜持を表している。

当主仲雅の没後は役務を退いて画業に専念した。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生した。人物、花卉、禽獣いずれも巧みであったが、特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれた。弘化3年(1846年)11月6日死去。60歳。

墓は鳥取市玄忠寺にある。跡は甥の黒田稲観が継ぎ山水画を得意としたが、稲観は33歳で亡くなった。他の弟子に小畑稲升がおり、稲皐の墓前には稲升が寄進した水盤石が置かれている。

とかく鯉以外の部分は描き方が下手になりがちですが、この作品はなんとかまとめきっています。

筆の運び、技術がよくわかる作品となっています。

本作品の朱文白香炉印「文祥」は左下写真で、当方所蔵作品「黒田稲皐 その4」の印は右下写真です。文献資料とも印影は一致します。

*データの関係で大きさを揃えていません。

「鯉の黒田稲皐」と称された作品の中で、描かれている鯉の数が少ない中では秀作の部類に入る作品です。

さて本日の作品紹介です。江戸期の鯉の画家というと円山応挙と共に黒田稲皐が挙げられるでしょう。本日は本ブログにて「その6」となりました黒田稲皐の作品の紹介です。

子供頃には実家や本家の庭に池があって鯉を飼っていましたが、我が家ではメダカは飼えますが、さすがに鯉は飼えないので絵で愉しんでいます。

*ところで自宅の庭に池を設けるのはあまりよくないそうです。家を手放すことになるとか、実際にそうなりましたので・・・。

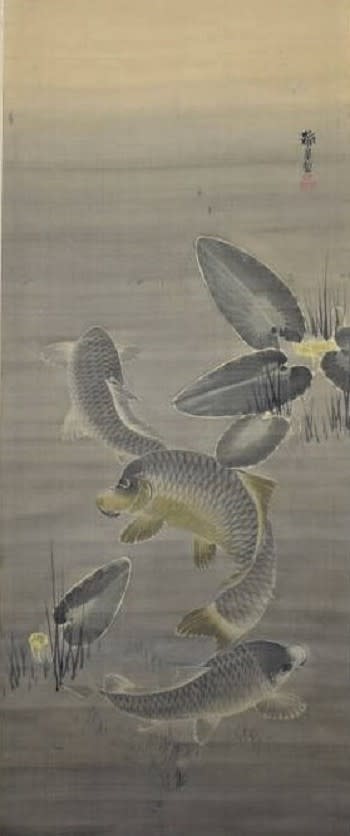

三匹鯉之図 黒田稲皐筆

絹本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1900*横670 画サイズ:縦*横

黒田稲皐の作品の特徴はほとんどの作品で必ず一匹のみを鱗まで詳細に描き、他の鯉は鱗は省略された描き方になっている点でしょう。また一匹だけユーモラスな表情を持つ鯉を描くこともあります。

黒田稲皐の来歴は下記のとおりです。

*********************************************

黒田稲皐:(くろだ とうこう、天明7年(1787年) - 弘化3年11月6日(1846年12月23日))。江戸時代後期の絵師であり、鳥取藩士です。本姓は林。名は文祥、通称は六之丞、字は叔奎か? 号ははじめ稲葉、のち稲皐。鳥取藩士・林源三郎の弟として生まれています。

文化4年(1807年)から9年(1812年)の間に鳥取新田藩(東館藩)池田家の家臣・黒田家に養子に入ります。藩主池田仲雅の近習となり、しばしば江戸へ赴き公務を勤めています。幼少の頃から画を好み、藩絵師であった土方稲嶺に写生画法を学びました。

稲嶺は病の床で稲皐を枕元に呼び寄せ、「我が門流中、相当の技量ある者のみ、画号に稲字を冠せしめよ」と語ったとされ(『鳥取藩史』)、師の信頼が厚かったのを見て取れます。

また、弓馬、刀槍、水練などの武芸にも長じ、落款には「弓馬余興」の印をしばしば用いた。更に「因州臣」「因藩臣」と入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり絵は余興にすぎないという稲皐の矜持を表している。

当主仲雅の没後は役務を退いて画業に専念した。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生した。人物、花卉、禽獣いずれも巧みであったが、特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれた。弘化3年(1846年)11月6日死去。60歳。

墓は鳥取市玄忠寺にある。跡は甥の黒田稲観が継ぎ山水画を得意としたが、稲観は33歳で亡くなった。他の弟子に小畑稲升がおり、稲皐の墓前には稲升が寄進した水盤石が置かれている。

とかく鯉以外の部分は描き方が下手になりがちですが、この作品はなんとかまとめきっています。

筆の運び、技術がよくわかる作品となっています。

本作品の朱文白香炉印「文祥」は左下写真で、当方所蔵作品「黒田稲皐 その4」の印は右下写真です。文献資料とも印影は一致します。

*データの関係で大きさを揃えていません。

「鯉の黒田稲皐」と称された作品の中で、描かれている鯉の数が少ない中では秀作の部類に入る作品です。