小生の掛け軸の画題に多いのが「鍾馗様」、「鯉」、そして「虎」です。かなりの数が各々蒐集されましたので、この三題で展示して整理する時期かもしれません。本日はその三題のうちの「虎」を描いた作品の紹介です。

猛虎図 竹内栖鳳筆 明治34年頃

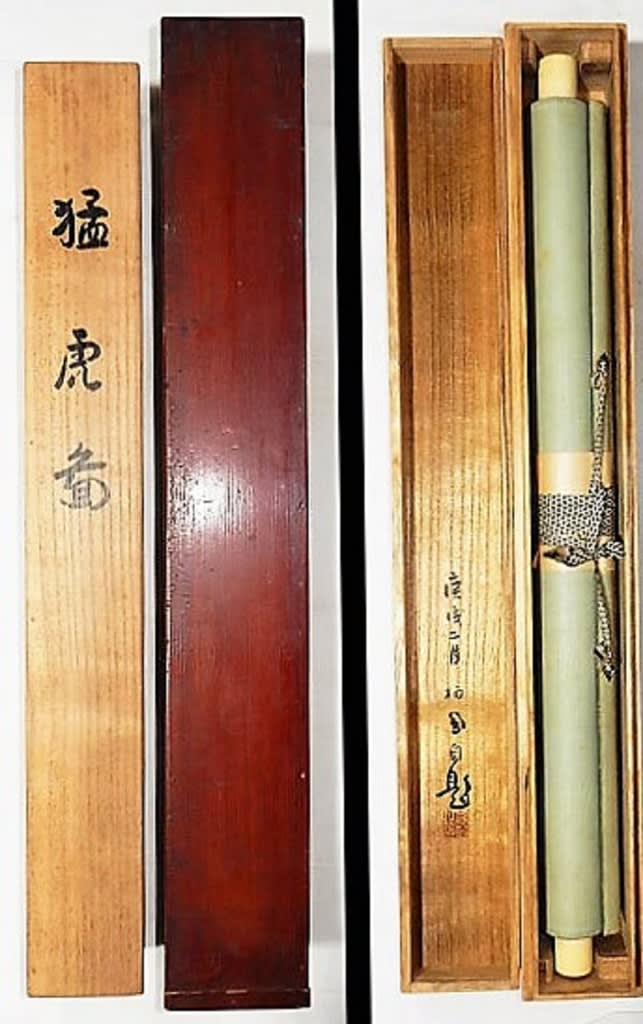

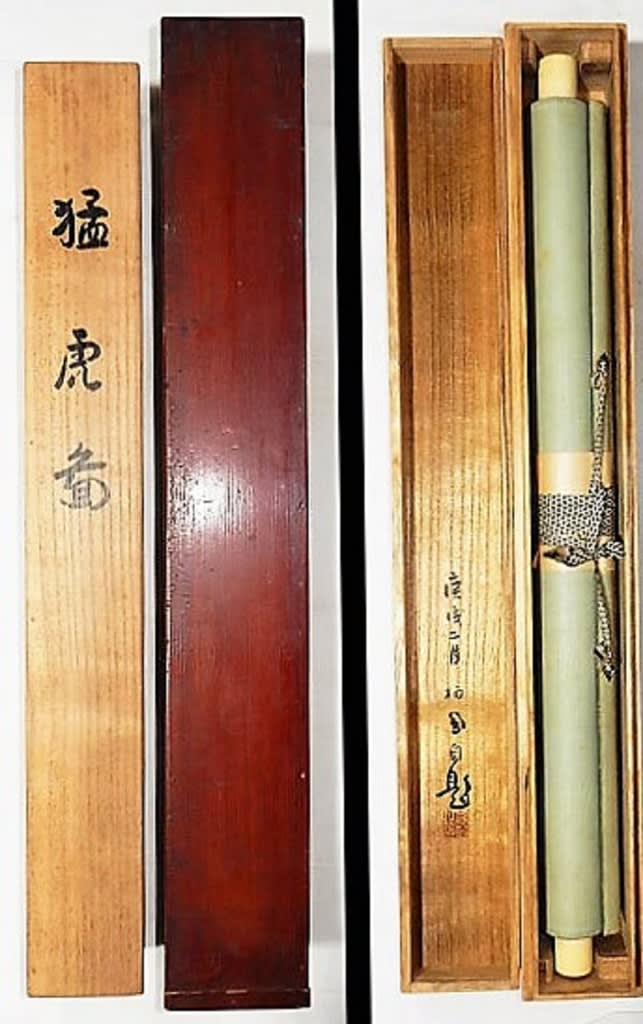

絹本水墨絹装軸紙本水墨 軸先象牙 共箱(明治43年2月)二重箱

全体サイズ:横538*縦1810 画サイズ:横415*縦1150

共箱(明治43年2月記)の二重箱で、箱書きは絵を描いた10年後ほどに書かれたものと推測されます。竹内栖鳳の作品は共箱が必須で、鑑定箱などの鑑定も必要であり、それらがないと真作と認められないほどです。それほど贋作が多く、かt真贋の判定が難しい画家のひとりなのでしょう。なお箱書きのない真作も多いのも事実のようです。

作中の落款の書体から描かれたのは明治34年頃と推察されます。印章である白文朱方印「高幹之印」については、作中と箱書は同一印章であり、この印章はすでに明治27年頃から使われています。

竹内栖鳳が使用した印章は200種を超えていますので、全部を覚えるのは不可能です。資料を常備しておく必要がありますし、さらに画風からの判断だけでなく落款と印章を使用した年代を照合する必要もあります。

下記の資料と同時期の落款の書体であり、明治34年頃の作と推定されます。このようなことは作品の数を観ていくと徐々に分かるようになります。

*竹内栖鳳は非常に贋作が多いのですが、ただ意外にも初期の頃の贋作、精密な印刷工藝作品は少ないようです。

箱書は「庚戌(かのえいぬ、こうじゅつ)二月」とあり、明治43年2月に書かれたもののようです。箱書の書体は変化する時期ですが、この頃のもので間違いないと推察されます。

*この当時の作品は少なく、全く同じ書体の資料はどうしても見つかりませんでした。(下記資料参照)

竹内栖鳳は、最初は「棲鳳」と号しましたが、1900年(明治33年)、36歳の時に、パリ万博で『雪中燥雀』が銀牌を受け、その際の視察をきっかけとして7か月かけてヨーロッパを旅行し、ターナー、コローなどから強い影響を受け、帰国後、西洋の「西」にちなんで号を「栖鳳」と改めています。

当時の作品で遺っている作品が少なくこの作品は貴重な作品です。なお虎や岩山の描き方は明治34年頃の画風と一致します。

水墨だけで虎の毛並みや表情まで描ききっていることは、動物を描けばその匂いまで描くといわれた達人の技を垣間見る作品です。

この作品で特筆すべきは描かれた時期が落款の資料から判断すると明治34年頃ということです。上記のヨーロッパ旅行から帰ってきてすぐの時期です。

この頃に描かれた作品に有名な下記の作品があります。

「虎・獅子図」

三重県立美術館所蔵品

1901(明治34)年 紙本墨画淡彩 166×371cm

虎や獅子は、室内を荘厳する屏風絵や襖絵の好画題として、桃山時代以降、多くの画家たちによって描かれてきました。虎と豹をペアで描いた作品も残っていますが、これは、実際の虎をよく理解していない当時の絵師たちが、豹を虎の雌であると考えたためであろうと思われます。

竹内栖鳳のこの「虎・獅子図」の作品は、向かって右隻に、静かに横たわる虎、左隻には、岩に前脚をかけて背を伸ばした雄ライオンの姿が金地の上に描かれています。栖鳳は、上記の経緯で1900年から翌年にかけてヨーロッパを旅行し、帰国後、渡欧体験に基づく新作を次々に発表しています。余白を強調した大画面に静かに横たわる虎は、写実にもとづくリアリティーがあり、セピア色を基調とした色彩とともに西洋での学習の成果があらわれている言われています。アントワープやロンドンの動物園で初めて見たライオンの写生をもとにした作品であり、発表当時大きな評判を取ったと伝えられています。

背景の描き方に共通点があり素人の考察ながら、本日紹介している作品と上記の「虎・獅子図」の屏風の作品はなんらかの関連性があると推察して間違いないと思っています。

猛虎図 竹内栖鳳筆 明治34年頃

絹本水墨絹装軸紙本水墨 軸先象牙 共箱(明治43年2月)二重箱

全体サイズ:横538*縦1810 画サイズ:横415*縦1150

共箱(明治43年2月記)の二重箱で、箱書きは絵を描いた10年後ほどに書かれたものと推測されます。竹内栖鳳の作品は共箱が必須で、鑑定箱などの鑑定も必要であり、それらがないと真作と認められないほどです。それほど贋作が多く、かt真贋の判定が難しい画家のひとりなのでしょう。なお箱書きのない真作も多いのも事実のようです。

作中の落款の書体から描かれたのは明治34年頃と推察されます。印章である白文朱方印「高幹之印」については、作中と箱書は同一印章であり、この印章はすでに明治27年頃から使われています。

竹内栖鳳が使用した印章は200種を超えていますので、全部を覚えるのは不可能です。資料を常備しておく必要がありますし、さらに画風からの判断だけでなく落款と印章を使用した年代を照合する必要もあります。

下記の資料と同時期の落款の書体であり、明治34年頃の作と推定されます。このようなことは作品の数を観ていくと徐々に分かるようになります。

*竹内栖鳳は非常に贋作が多いのですが、ただ意外にも初期の頃の贋作、精密な印刷工藝作品は少ないようです。

箱書は「庚戌(かのえいぬ、こうじゅつ)二月」とあり、明治43年2月に書かれたもののようです。箱書の書体は変化する時期ですが、この頃のもので間違いないと推察されます。

*この当時の作品は少なく、全く同じ書体の資料はどうしても見つかりませんでした。(下記資料参照)

竹内栖鳳は、最初は「棲鳳」と号しましたが、1900年(明治33年)、36歳の時に、パリ万博で『雪中燥雀』が銀牌を受け、その際の視察をきっかけとして7か月かけてヨーロッパを旅行し、ターナー、コローなどから強い影響を受け、帰国後、西洋の「西」にちなんで号を「栖鳳」と改めています。

当時の作品で遺っている作品が少なくこの作品は貴重な作品です。なお虎や岩山の描き方は明治34年頃の画風と一致します。

水墨だけで虎の毛並みや表情まで描ききっていることは、動物を描けばその匂いまで描くといわれた達人の技を垣間見る作品です。

この作品で特筆すべきは描かれた時期が落款の資料から判断すると明治34年頃ということです。上記のヨーロッパ旅行から帰ってきてすぐの時期です。

この頃に描かれた作品に有名な下記の作品があります。

「虎・獅子図」

三重県立美術館所蔵品

1901(明治34)年 紙本墨画淡彩 166×371cm

虎や獅子は、室内を荘厳する屏風絵や襖絵の好画題として、桃山時代以降、多くの画家たちによって描かれてきました。虎と豹をペアで描いた作品も残っていますが、これは、実際の虎をよく理解していない当時の絵師たちが、豹を虎の雌であると考えたためであろうと思われます。

竹内栖鳳のこの「虎・獅子図」の作品は、向かって右隻に、静かに横たわる虎、左隻には、岩に前脚をかけて背を伸ばした雄ライオンの姿が金地の上に描かれています。栖鳳は、上記の経緯で1900年から翌年にかけてヨーロッパを旅行し、帰国後、渡欧体験に基づく新作を次々に発表しています。余白を強調した大画面に静かに横たわる虎は、写実にもとづくリアリティーがあり、セピア色を基調とした色彩とともに西洋での学習の成果があらわれている言われています。アントワープやロンドンの動物園で初めて見たライオンの写生をもとにした作品であり、発表当時大きな評判を取ったと伝えられています。

背景の描き方に共通点があり素人の考察ながら、本日紹介している作品と上記の「虎・獅子図」の屏風の作品はなんらかの関連性があると推察して間違いないと思っています。