先週のなんでも鑑定団に渡辺秀詮の描いた虎の作品が出品されていました。

なんでも鑑定団での評価金額は驚きの120万円。コメントは下記のとおりです。

********************************************

コメント:江戸時代前期に中国から長崎に沈南蘋が来て、写実的な極彩色の絵を広める。沈南蘋から直接学んだ熊代熊斐という人の影響を受けたのが渡辺秀詮。残っている作品はだいたい虎図。当時は虎を見たことがないので、猫に原型を求めて描いている。猫のようにかわいらしいが、毛描きや肢体など虎の凄さは出ている。これほど迫力ある大幅の虎図は秀詮でもなかなか見かけない。上部に出る尾で絵に動きがある効果を出している。

********************************************

そのせいか当方のブログに投稿している渡辺秀詮の描いた「虎」の作品へのアクセス件数が急に増えるという現象がおきました。同日に出品された田中頼璋筆の描いた虎の作品もあり、当方の田中頼璋の作品へのアクセスも増えました。

本ブログで紹介された渡辺秀詮の描いた「虎」の作品は下記の作品です。

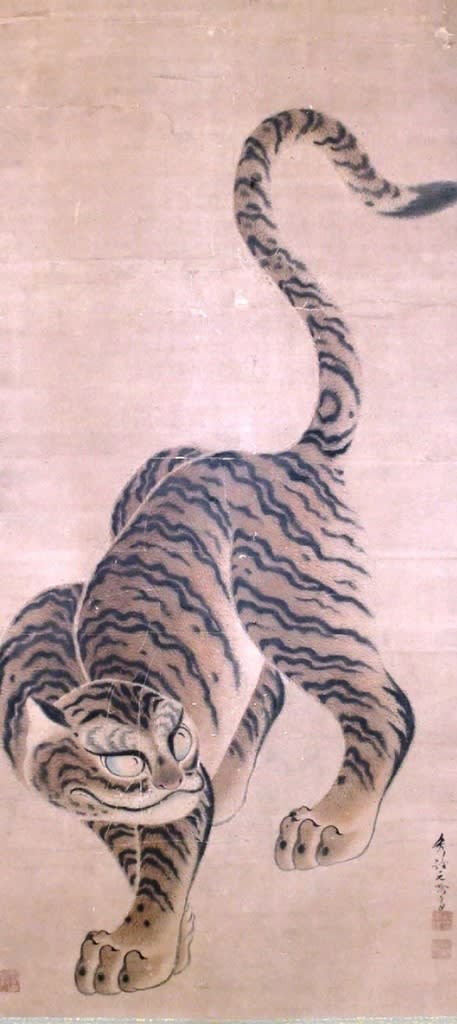

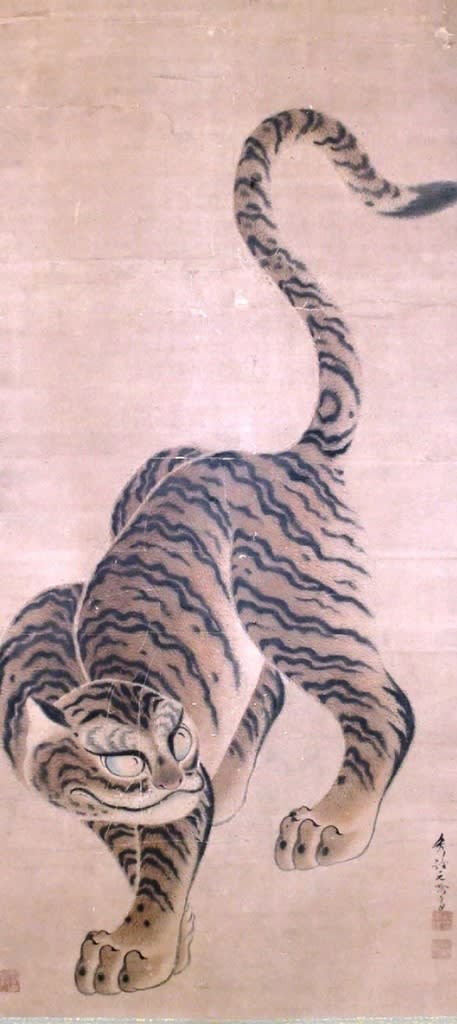

虎図 渡辺秀詮筆

紙本着色軸装 軸先木製

全体サイズ:縦1950*横717 画サイズ:縦1240*横581

「秀詮元瑜写」と落款が記されており、印章は白文朱方印「秀詮之印」朱文白方印「弌字元瑜」が押印され、遊印「?」も押印されています。なお「渡辺秀詮者長崎之人也就沈南蘋学画殊能虎鳥取藩画師楊谷之師也 □井書屋蔵」と巻止めに記されています。

*痛みがあったので2013年7月に改装してあります。

当方の作品はおそらくなんでも鑑定団で紹介された作品と大きさではひけをとりません。しかもなんでも鑑定団の作品は墨一色ですが本作品は着色されている点は評価が高いと思われます。墨一色の作品でさすがに120万円は高すぎると思います。マイナーな画家ですのでいつもどおり評価金額の10分の1が妥当な値段というのが当方の推察です。

下の写真は他の渡辺秀詮の作例です。やはり評価の高いのは少なくても着色された作品です。

さて本日紹介する作品は「伝高麗青磁双耳花入」の作品です。

氏素性の解らぬ作品 伝高麗青磁双耳花入 14世紀頃

合箱

口径約115*胴径165*高さ260*底径47

*本作品は黄色がかっており青磁としての発色が悪く、14世紀頃の作品と推察され量産化とともに作風や質の低下した頃の作と思われます。

高麗青磁に当方は詳しくないので資料を整理してみました。

********************************************

高麗青磁(こうらいせいじ):朝鮮半島の高麗時代(918年 - 1391年)に製作された青磁釉を施した陶磁器と、20世紀になり復活した高麗時代の製法による青磁釉を施した陶磁器。

中国・呉越(907年~)の餞州窯(現江西省、越州窯現浙江省とする説もある)の青磁の技術を導入して焼き始められたものであるが、その出現時期には諸説ある。最も早い説は10世紀前半(918年建国)、最も遅い説で11世紀後半である。 主な製作地は全羅南道の康津と全羅北道の扶安。宋の越州窯の青磁は中国で「秘色」と呼ばれたが、高麗では12世紀前半に粉青色の陶器が生産出来る様に成ると粉青色を「翡色」と呼んだ。

元明の時代になると量産品が朝鮮半島だけでなく中国へも輸出される様に成ったが、明朝では量産品を評して廉価ではあるが品質は雑窯の後(日用品を作る国内民間窯に見劣る)とした。その造形は、手の込んだ良品は宋の竜泉窯の物とよく似ていて色は粉青である、一般品は餞州府の物と似る。

品質上の全盛期は一般に12世紀と言われ、元明の時代に輸出された品は中国では評判が芳しくなかった、高麗の高級品と廉価品は共に南方より北方で好まれたようである。13世紀以降に評価が低くなったとする説が複数あり、モンゴル帝国の侵入による社会の混乱だと主張する者もいれば、大量生産による品質低下ではないかと主張する者もいる。14世紀で流行は止み、粉青沙器に交替した。

********************************************

********************************************

創成期:中国に接する朝鮮半島では中国文化の影響を常に受け、強い文化的、技術的な影響を受けてきた。陶磁器の分野もその例外ではなく青磁もまた同様であり、中国餞州窯(伝世では越州窯だが造形は餞州窯の物に類似する)青磁の技術が伝来し生産が始められた。

高麗青磁の最盛期は朝鮮半島では12世紀とされ、10 - 11世紀はその前段階にあたる。高麗の焼き物には白磁や黒磁もあるが、主要な製品は青磁であった。青磁の胎土は焼成前は褐色を呈しており、これを素焼きすると灰色がかった色に変化する。これに鉄分を含んだ釉を掛けて還元炎焼成(窯内に酸素を十分に供給せずに焼く)すると青磁になり、釉薬中のチタニウム、マンガン等の微量元素の含有割合によって、緑に近い釉色から「雨過天晴」と称されるような澄んだ青色などさまざまな色に発色する。

朝鮮半島においては、三国時代から統一新羅時代の焼き物は素焼きの土器である(日本と同様韓国では無釉のものを「土器」と呼び、「陶器」とは呼ばない慣例)。統一新羅時代後期(9世紀)になると、墳墓から中国製の越州窯青磁や唐三彩の器が骨壺として出土する例があり、こうした中国陶磁の影響を受けて高麗においても青磁の焼造が始まった。その時期は9世紀とする説もあるが、一般には高麗王朝成立後の10世紀がその初源とされており、明州(寧波)から海路運ばれてきた餞州青磁(越州窯青磁とする主張もあるが越州窯の陶磁は薄手の作りであり高麗の青磁とは模様の流行も異っている、越州窯の評判に仮託したものだろう。

厚手の作りと花を多用する模様付けは景徳鎮など餞州窯の物に近い)と同じルートで技術が伝来し生産が始まったものである。 10世紀の窯跡は京畿道始興芳山洞(シフンパンサンドン)、黄海南道ペチョン郡ウォンサン里などで発掘されている。これらは塼(土を焼締めて板状にしたもの)で築いた塼築窯である。10世紀に属する遺品としては淳化3年(992年)銘の青磁長足祭器、淳化4年(993年)銘の壺(梨花女子大学博物館蔵)などがある。淳化4年銘壺の釉色は黄色がかっており、釉も流下して斑状になるなど、青磁の技術は発展途上であったことがうかがえる。 11世紀になると、高麗の国力の増大と中央集権体制の確立に伴い、青磁焼成の窯は全羅南道の康津(カンジン)に集中し、官窯的性格を強めていった。この時期の窯は、10世紀に用いられた塼築窯に代わって土築窯となっている。

********************************************

********************************************

最盛期:12世紀は高麗が在った地域の人々の間では高麗青磁の最盛期だとされている。器形や作風に中国・宋で評判の高かった耀州窯、定窯、汝窯などの影響を受けつつ、量産品として日用品の青磁を生産した。また、高級品としては高麗特有の象嵌青磁を施された物が制作され、江南よりも華北で好まれた。器種としては瓶(へい)、梅瓶(メイピン、口が狭く肩の張った形態の瓶)、鉢、水注、香炉、水滴など様々あり、香炉や水滴には人物、動物、器物などの具象的形態を器形とした彫塑的なものもある。宋の徐兢は、1123年、宋の使節として高麗に滞在した時の見聞記『宣和奉使高麗図経』を著わしたが、その中で高麗青磁の釉色について青色の事を高麗人は翡色と呼び近年この色を出せるように成ったと記録している。当時の青磁は、官窯で王族や上流階級向けに製作され、大量に生産し流通する製品ではない一品制作であった。

1170年の武臣の乱を契機とする社会状況の変化とともに磁器の作風も変わり、それまでの単色磁に加えて象嵌青磁が盛んに作られるようになる。象嵌とは、元は金属工芸の用語で、素地土に文様の形を彫り、色違いの土を埋め込んで仕上げるものである。それまでの高麗の磁器は、無文のものも多く、透彫、陰刻などの加飾があっても基本的に単色のものであったが、12 - 13世紀には、土色の違いによって図柄を表す象嵌青磁が盛行し、青磁に銅呈色の赤色系統の文様が加わった銅画(日本語では「辰砂」という)も使用された。14世紀の青磁について、量産化とともに作風や質の低下を主張する者も居る、次の朝鮮王朝時代には粉青沙器がやきもの界の主流となった。

********************************************

いつものごとく氏素性の解らぬ作品と戯れています。

天気の良い時は骨董品をいじって部屋にこもるより庭に出ることにしています。

陶磁器は陽に当ててみるのが一番・・・。

どのような贋作であろうが、氏素性の解らぬ作品であろうが、太陽に下では輝いて見える

なかなかいいではありませんか?

庭には今のところ適当な生ける花がないので後日花を活けてみることにします。

なんでも鑑定団での評価金額は驚きの120万円。コメントは下記のとおりです。

********************************************

コメント:江戸時代前期に中国から長崎に沈南蘋が来て、写実的な極彩色の絵を広める。沈南蘋から直接学んだ熊代熊斐という人の影響を受けたのが渡辺秀詮。残っている作品はだいたい虎図。当時は虎を見たことがないので、猫に原型を求めて描いている。猫のようにかわいらしいが、毛描きや肢体など虎の凄さは出ている。これほど迫力ある大幅の虎図は秀詮でもなかなか見かけない。上部に出る尾で絵に動きがある効果を出している。

********************************************

そのせいか当方のブログに投稿している渡辺秀詮の描いた「虎」の作品へのアクセス件数が急に増えるという現象がおきました。同日に出品された田中頼璋筆の描いた虎の作品もあり、当方の田中頼璋の作品へのアクセスも増えました。

本ブログで紹介された渡辺秀詮の描いた「虎」の作品は下記の作品です。

虎図 渡辺秀詮筆

紙本着色軸装 軸先木製

全体サイズ:縦1950*横717 画サイズ:縦1240*横581

「秀詮元瑜写」と落款が記されており、印章は白文朱方印「秀詮之印」朱文白方印「弌字元瑜」が押印され、遊印「?」も押印されています。なお「渡辺秀詮者長崎之人也就沈南蘋学画殊能虎鳥取藩画師楊谷之師也 □井書屋蔵」と巻止めに記されています。

*痛みがあったので2013年7月に改装してあります。

当方の作品はおそらくなんでも鑑定団で紹介された作品と大きさではひけをとりません。しかもなんでも鑑定団の作品は墨一色ですが本作品は着色されている点は評価が高いと思われます。墨一色の作品でさすがに120万円は高すぎると思います。マイナーな画家ですのでいつもどおり評価金額の10分の1が妥当な値段というのが当方の推察です。

下の写真は他の渡辺秀詮の作例です。やはり評価の高いのは少なくても着色された作品です。

さて本日紹介する作品は「伝高麗青磁双耳花入」の作品です。

氏素性の解らぬ作品 伝高麗青磁双耳花入 14世紀頃

合箱

口径約115*胴径165*高さ260*底径47

*本作品は黄色がかっており青磁としての発色が悪く、14世紀頃の作品と推察され量産化とともに作風や質の低下した頃の作と思われます。

高麗青磁に当方は詳しくないので資料を整理してみました。

********************************************

高麗青磁(こうらいせいじ):朝鮮半島の高麗時代(918年 - 1391年)に製作された青磁釉を施した陶磁器と、20世紀になり復活した高麗時代の製法による青磁釉を施した陶磁器。

中国・呉越(907年~)の餞州窯(現江西省、越州窯現浙江省とする説もある)の青磁の技術を導入して焼き始められたものであるが、その出現時期には諸説ある。最も早い説は10世紀前半(918年建国)、最も遅い説で11世紀後半である。 主な製作地は全羅南道の康津と全羅北道の扶安。宋の越州窯の青磁は中国で「秘色」と呼ばれたが、高麗では12世紀前半に粉青色の陶器が生産出来る様に成ると粉青色を「翡色」と呼んだ。

元明の時代になると量産品が朝鮮半島だけでなく中国へも輸出される様に成ったが、明朝では量産品を評して廉価ではあるが品質は雑窯の後(日用品を作る国内民間窯に見劣る)とした。その造形は、手の込んだ良品は宋の竜泉窯の物とよく似ていて色は粉青である、一般品は餞州府の物と似る。

品質上の全盛期は一般に12世紀と言われ、元明の時代に輸出された品は中国では評判が芳しくなかった、高麗の高級品と廉価品は共に南方より北方で好まれたようである。13世紀以降に評価が低くなったとする説が複数あり、モンゴル帝国の侵入による社会の混乱だと主張する者もいれば、大量生産による品質低下ではないかと主張する者もいる。14世紀で流行は止み、粉青沙器に交替した。

********************************************

********************************************

創成期:中国に接する朝鮮半島では中国文化の影響を常に受け、強い文化的、技術的な影響を受けてきた。陶磁器の分野もその例外ではなく青磁もまた同様であり、中国餞州窯(伝世では越州窯だが造形は餞州窯の物に類似する)青磁の技術が伝来し生産が始められた。

高麗青磁の最盛期は朝鮮半島では12世紀とされ、10 - 11世紀はその前段階にあたる。高麗の焼き物には白磁や黒磁もあるが、主要な製品は青磁であった。青磁の胎土は焼成前は褐色を呈しており、これを素焼きすると灰色がかった色に変化する。これに鉄分を含んだ釉を掛けて還元炎焼成(窯内に酸素を十分に供給せずに焼く)すると青磁になり、釉薬中のチタニウム、マンガン等の微量元素の含有割合によって、緑に近い釉色から「雨過天晴」と称されるような澄んだ青色などさまざまな色に発色する。

朝鮮半島においては、三国時代から統一新羅時代の焼き物は素焼きの土器である(日本と同様韓国では無釉のものを「土器」と呼び、「陶器」とは呼ばない慣例)。統一新羅時代後期(9世紀)になると、墳墓から中国製の越州窯青磁や唐三彩の器が骨壺として出土する例があり、こうした中国陶磁の影響を受けて高麗においても青磁の焼造が始まった。その時期は9世紀とする説もあるが、一般には高麗王朝成立後の10世紀がその初源とされており、明州(寧波)から海路運ばれてきた餞州青磁(越州窯青磁とする主張もあるが越州窯の陶磁は薄手の作りであり高麗の青磁とは模様の流行も異っている、越州窯の評判に仮託したものだろう。

厚手の作りと花を多用する模様付けは景徳鎮など餞州窯の物に近い)と同じルートで技術が伝来し生産が始まったものである。 10世紀の窯跡は京畿道始興芳山洞(シフンパンサンドン)、黄海南道ペチョン郡ウォンサン里などで発掘されている。これらは塼(土を焼締めて板状にしたもの)で築いた塼築窯である。10世紀に属する遺品としては淳化3年(992年)銘の青磁長足祭器、淳化4年(993年)銘の壺(梨花女子大学博物館蔵)などがある。淳化4年銘壺の釉色は黄色がかっており、釉も流下して斑状になるなど、青磁の技術は発展途上であったことがうかがえる。 11世紀になると、高麗の国力の増大と中央集権体制の確立に伴い、青磁焼成の窯は全羅南道の康津(カンジン)に集中し、官窯的性格を強めていった。この時期の窯は、10世紀に用いられた塼築窯に代わって土築窯となっている。

********************************************

********************************************

最盛期:12世紀は高麗が在った地域の人々の間では高麗青磁の最盛期だとされている。器形や作風に中国・宋で評判の高かった耀州窯、定窯、汝窯などの影響を受けつつ、量産品として日用品の青磁を生産した。また、高級品としては高麗特有の象嵌青磁を施された物が制作され、江南よりも華北で好まれた。器種としては瓶(へい)、梅瓶(メイピン、口が狭く肩の張った形態の瓶)、鉢、水注、香炉、水滴など様々あり、香炉や水滴には人物、動物、器物などの具象的形態を器形とした彫塑的なものもある。宋の徐兢は、1123年、宋の使節として高麗に滞在した時の見聞記『宣和奉使高麗図経』を著わしたが、その中で高麗青磁の釉色について青色の事を高麗人は翡色と呼び近年この色を出せるように成ったと記録している。当時の青磁は、官窯で王族や上流階級向けに製作され、大量に生産し流通する製品ではない一品制作であった。

1170年の武臣の乱を契機とする社会状況の変化とともに磁器の作風も変わり、それまでの単色磁に加えて象嵌青磁が盛んに作られるようになる。象嵌とは、元は金属工芸の用語で、素地土に文様の形を彫り、色違いの土を埋め込んで仕上げるものである。それまでの高麗の磁器は、無文のものも多く、透彫、陰刻などの加飾があっても基本的に単色のものであったが、12 - 13世紀には、土色の違いによって図柄を表す象嵌青磁が盛行し、青磁に銅呈色の赤色系統の文様が加わった銅画(日本語では「辰砂」という)も使用された。14世紀の青磁について、量産化とともに作風や質の低下を主張する者も居る、次の朝鮮王朝時代には粉青沙器がやきもの界の主流となった。

********************************************

いつものごとく氏素性の解らぬ作品と戯れています。

天気の良い時は骨董品をいじって部屋にこもるより庭に出ることにしています。

陶磁器は陽に当ててみるのが一番・・・。

どのような贋作であろうが、氏素性の解らぬ作品であろうが、太陽に下では輝いて見える

なかなかいいではありませんか?

庭には今のところ適当な生ける花がないので後日花を活けてみることにします。