帰省した翌日は朝から息子を連れて病院に緊急診察やら薬局やらと忙しかったのですが、隣地の立会いも予定されていました。

自宅の裏側は畑であったのですが、宅地になるとのことで一区画を購入することになり、その立会いです。

道路も広く新設されることになり、勝手口の正面が道路になるようです。

小生の購入理由は屋根の落雪処理のためがメインですが、これは除雪用のスペースにもなり近隣が皆喜んでくれて、宅地造成の社長も造成がスムースに行くようになり三方良しの計画となりました。

なんといっても田舎は土地の値段、税金が安いので大きな負担にはならないのがいいことです。

近所になる方が良い方だとよりいいのですが・・。息子はバックホーに興味深々・・、元気は元気。

さて高麗茶碗には贋作も多く、時代の下がった李朝期の作品を高麗期の作として売られていることもあります。本日はそのような意図の見られると思われる作品の紹介です。

平斗々屋茶碗

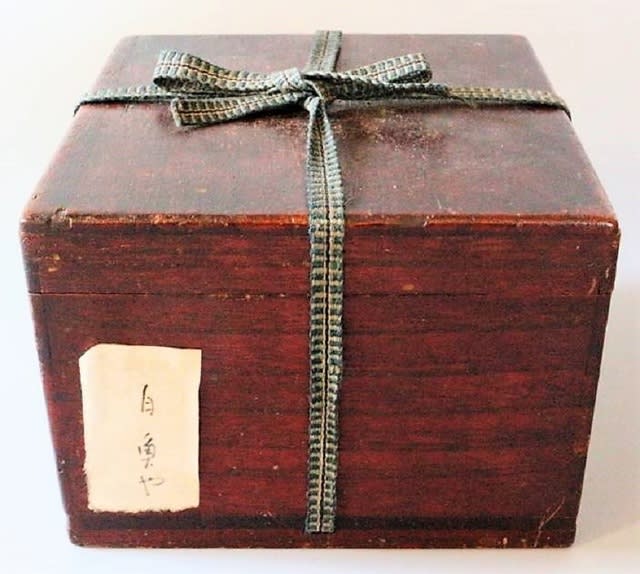

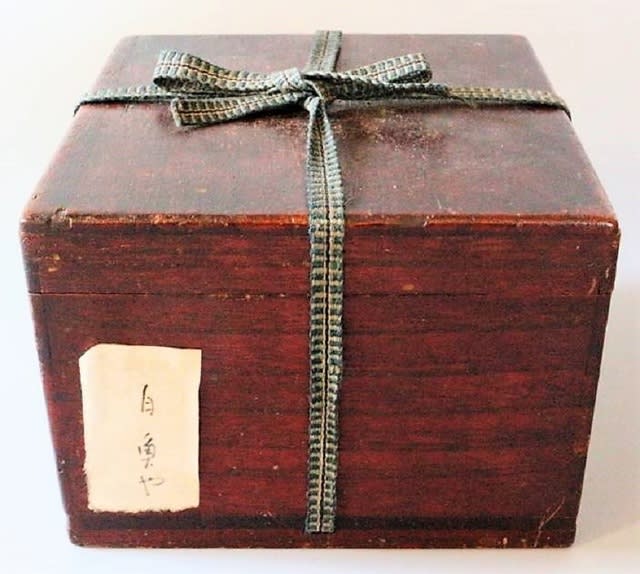

仕覆付古箱

口径127~129*高さ601~62*高台径52

姿は均整のとれた良い姿の小振りの茶碗です。問題は黄ばんだその「汚さ」にあります。

箱には「白ととや」と書かれていますが・・? 白ととや? そのような分類はあったかな? 白い「斗々屋茶碗」ということでしょうか? 下記の写真は売られている時の写真です。

実際の手にとってみると変色部分が汚れであることが解ります。つまり高麗の本手斗々屋が胎土も含めて褐色であり、本作品は灰色に近いので故意に茶渋のような色を付けているのではないかと推察されます。

家内は「いい茶碗だと思う。」ということで相談して購入しましたが、どうにも汚い。

骨董屋と称される方々は古いまま商品とするようですが、それは使う側には有り難くないこと。骨董は本来、きちんとメンテすべきもの。汚れは汚れ・・。使う側にたたない骨董商は骨董商として失格です。

さて、家内と小生で洗ってその汚れを落としました。その結果や如何・・・。

***********************************

斗々屋茶碗(ととやちゃわん) :高麗茶碗の一種で、魚屋とも書きます。斗々屋の名前の由来は、利休が泉州の魚問屋からこの手の茶碗が発見されたとも、「とと」は渡唐(ととう)の転訛で、堺の貿易商の家にあったとも、またその家の屋号をとった(堺の商人・斗々屋所持の茶碗から)ともいい、諸説があります。朝鮮南方の産らしく、伊羅保とともに日本から注文した製品という説もあります。

斗々屋茶碗は、本手斗々屋と平斗々屋があります。

本手斗々屋は、椀形で、褐色の胎土に半透明の釉がごく薄くかかり、俗に「こし土の斗々屋」というように、土が細かく、肌には細かく鮮やかな轆轤目があり、腰の荒い削り跡腰に段がつき、竹節高台で、高台辺に箆削(へらけずり)による縮緬皺(ちりめんじわ)があり、削り残しの兜巾(ときん)が立っていて、その様子が椎茸の裏側に似ているので「椎茸高台」と呼び、特徴となっています。素地は鉄分が多く、赤褐色にあがったものが多いですが、青みがかかったものは「青斗々屋」として上作とされています。

平斗々屋は、盞(さかずき)形で、高台は低く、胴は浅く、朝顔形に開いていて、平茶碗のような形をしています。

利休斗々屋は、一般の斗々屋とは作法や釉調が異なり、最古作と考えられていて、腰が少し張り、口縁は端反り、全体に薄作りで、高台脇は切り箆で面取りし、高台とその周辺の一部が土見せになっています。かつて利休が所持し、織部、遠州へと伝わり、現在は藤田美術館の所蔵となっています。

***********************************

白っぽい斗々屋茶盌には下記のものがあります。

参考作品:斗々屋茶盌「霞」

汚れを落とした結果は下記の写真です。外側にあるひっつきや穴が明確となり、趣の有る景色になりました。

内側が赤味がある「堅手」のいいお茶碗です。本来「堅手」もまた高麗茶碗に分類されるのですが、時代は下がります。

家内も「ようやく使う気になった。」と・・・。

李朝の茶碗がもてはやされた頃、トラックに詰まれた李朝末期の茶碗が大量に持ち込まれたとか・・。

そのような経緯の作品か否かは当方の知る由もありませんが、結論は「堅手の斗々屋風茶碗」とし「李朝堅手」(李朝末期)かな?

高麗期とは胎土が違いますが、外側の景色も面白く、小振りで使いやすそうな茶碗です。高台内は僅かに「兜巾(ときん)」になっています。

作品自体には贋作という悪意はまったく見られません。李朝末期の茶碗を高麗期にしようとするから贋作となりますが、李朝末期の大量の茶碗にも秀作がありますので、見る側の考えにひとつでしょう。

骨董市で高麗期の茶碗と称する作品を鑑定していただいたら、「贋作!」とけちょんけちょんにやられたことがありますが、小生は今でも李朝期の良いお茶碗だと思っています。これは品物そのもの価値を見出せず、分類だけの目利きを持つ骨董商の性ですね。

箱も仕覆も似合います。

自宅の裏側は畑であったのですが、宅地になるとのことで一区画を購入することになり、その立会いです。

道路も広く新設されることになり、勝手口の正面が道路になるようです。

小生の購入理由は屋根の落雪処理のためがメインですが、これは除雪用のスペースにもなり近隣が皆喜んでくれて、宅地造成の社長も造成がスムースに行くようになり三方良しの計画となりました。

なんといっても田舎は土地の値段、税金が安いので大きな負担にはならないのがいいことです。

近所になる方が良い方だとよりいいのですが・・。息子はバックホーに興味深々・・、元気は元気。

さて高麗茶碗には贋作も多く、時代の下がった李朝期の作品を高麗期の作として売られていることもあります。本日はそのような意図の見られると思われる作品の紹介です。

平斗々屋茶碗

仕覆付古箱

口径127~129*高さ601~62*高台径52

姿は均整のとれた良い姿の小振りの茶碗です。問題は黄ばんだその「汚さ」にあります。

箱には「白ととや」と書かれていますが・・? 白ととや? そのような分類はあったかな? 白い「斗々屋茶碗」ということでしょうか? 下記の写真は売られている時の写真です。

実際の手にとってみると変色部分が汚れであることが解ります。つまり高麗の本手斗々屋が胎土も含めて褐色であり、本作品は灰色に近いので故意に茶渋のような色を付けているのではないかと推察されます。

家内は「いい茶碗だと思う。」ということで相談して購入しましたが、どうにも汚い。

骨董屋と称される方々は古いまま商品とするようですが、それは使う側には有り難くないこと。骨董は本来、きちんとメンテすべきもの。汚れは汚れ・・。使う側にたたない骨董商は骨董商として失格です。

さて、家内と小生で洗ってその汚れを落としました。その結果や如何・・・。

***********************************

斗々屋茶碗(ととやちゃわん) :高麗茶碗の一種で、魚屋とも書きます。斗々屋の名前の由来は、利休が泉州の魚問屋からこの手の茶碗が発見されたとも、「とと」は渡唐(ととう)の転訛で、堺の貿易商の家にあったとも、またその家の屋号をとった(堺の商人・斗々屋所持の茶碗から)ともいい、諸説があります。朝鮮南方の産らしく、伊羅保とともに日本から注文した製品という説もあります。

斗々屋茶碗は、本手斗々屋と平斗々屋があります。

本手斗々屋は、椀形で、褐色の胎土に半透明の釉がごく薄くかかり、俗に「こし土の斗々屋」というように、土が細かく、肌には細かく鮮やかな轆轤目があり、腰の荒い削り跡腰に段がつき、竹節高台で、高台辺に箆削(へらけずり)による縮緬皺(ちりめんじわ)があり、削り残しの兜巾(ときん)が立っていて、その様子が椎茸の裏側に似ているので「椎茸高台」と呼び、特徴となっています。素地は鉄分が多く、赤褐色にあがったものが多いですが、青みがかかったものは「青斗々屋」として上作とされています。

平斗々屋は、盞(さかずき)形で、高台は低く、胴は浅く、朝顔形に開いていて、平茶碗のような形をしています。

利休斗々屋は、一般の斗々屋とは作法や釉調が異なり、最古作と考えられていて、腰が少し張り、口縁は端反り、全体に薄作りで、高台脇は切り箆で面取りし、高台とその周辺の一部が土見せになっています。かつて利休が所持し、織部、遠州へと伝わり、現在は藤田美術館の所蔵となっています。

***********************************

白っぽい斗々屋茶盌には下記のものがあります。

参考作品:斗々屋茶盌「霞」

汚れを落とした結果は下記の写真です。外側にあるひっつきや穴が明確となり、趣の有る景色になりました。

内側が赤味がある「堅手」のいいお茶碗です。本来「堅手」もまた高麗茶碗に分類されるのですが、時代は下がります。

家内も「ようやく使う気になった。」と・・・。

李朝の茶碗がもてはやされた頃、トラックに詰まれた李朝末期の茶碗が大量に持ち込まれたとか・・。

そのような経緯の作品か否かは当方の知る由もありませんが、結論は「堅手の斗々屋風茶碗」とし「李朝堅手」(李朝末期)かな?

高麗期とは胎土が違いますが、外側の景色も面白く、小振りで使いやすそうな茶碗です。高台内は僅かに「兜巾(ときん)」になっています。

作品自体には贋作という悪意はまったく見られません。李朝末期の茶碗を高麗期にしようとするから贋作となりますが、李朝末期の大量の茶碗にも秀作がありますので、見る側の考えにひとつでしょう。

骨董市で高麗期の茶碗と称する作品を鑑定していただいたら、「贋作!」とけちょんけちょんにやられたことがありますが、小生は今でも李朝期の良いお茶碗だと思っています。これは品物そのもの価値を見出せず、分類だけの目利きを持つ骨董商の性ですね。

箱も仕覆も似合います。