帰省してみて旅先の車中でじっくり人を観察しているといかにスマホばかりつまらなそうな顔でいじっている人が多いか・・。表現はよくありませんが、「ばかか? こいつらは!」と思わざる得ません。景色や旅行の醍醐味を味わうことを忘れていますね。「通勤中の電車と旅行中の車中が同じかよ!」・・・。

さて一週間の休みがあっても骨董に埋没できる時間はほんの数時間。早々にサラリーマンをリタイヤして、好きな骨董やイクメンに徹したいとこころです。本日の作品も時間に合間に目に付いた箱を納戸から引っ張り出してきた男の隠れ家にある作品です。

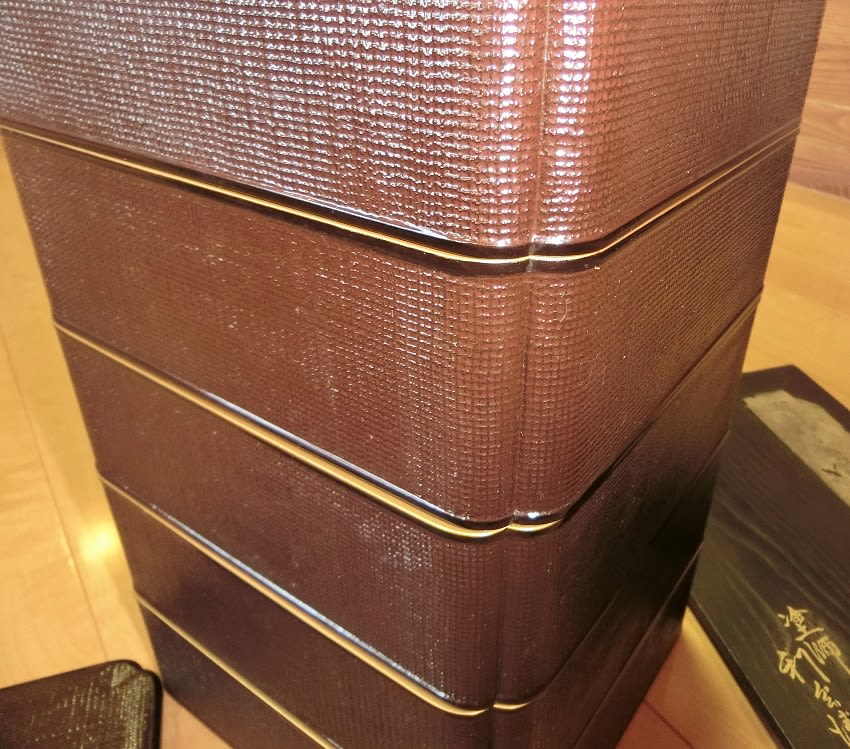

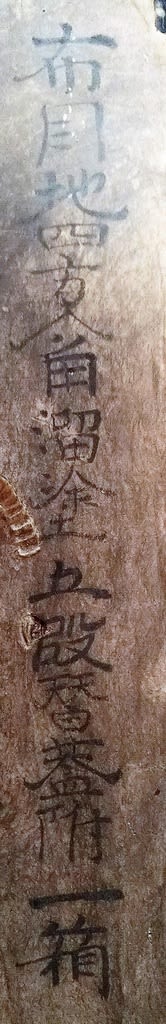

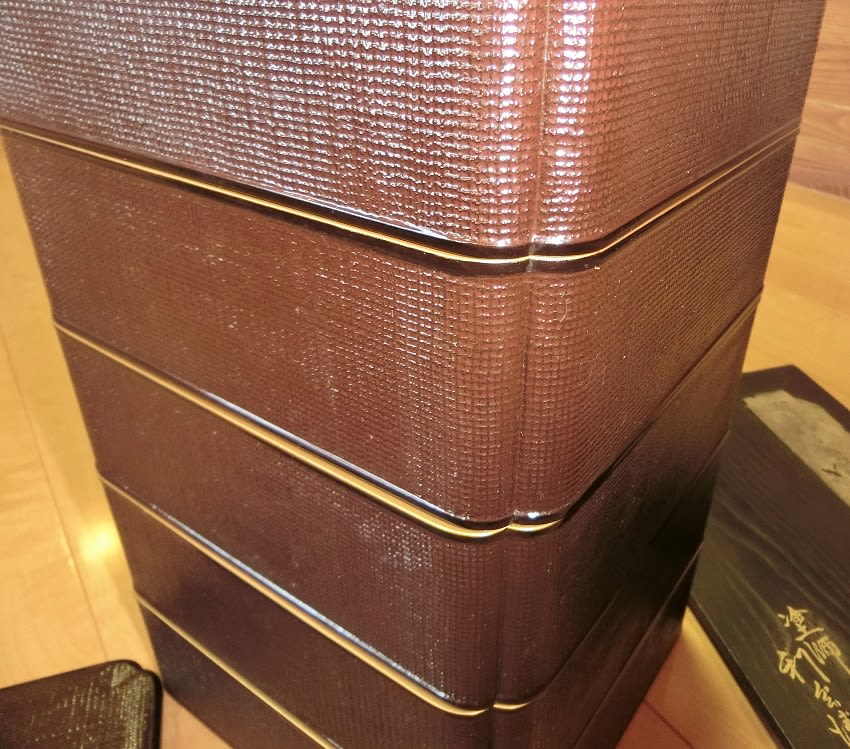

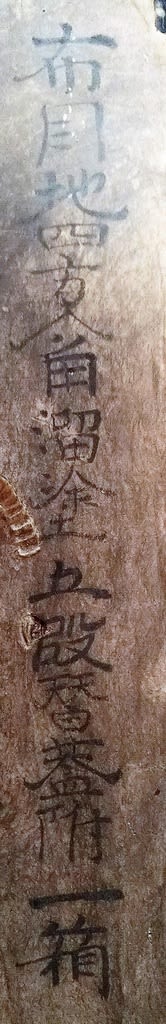

布目地四方入角溜塗五段替蓋付一箱

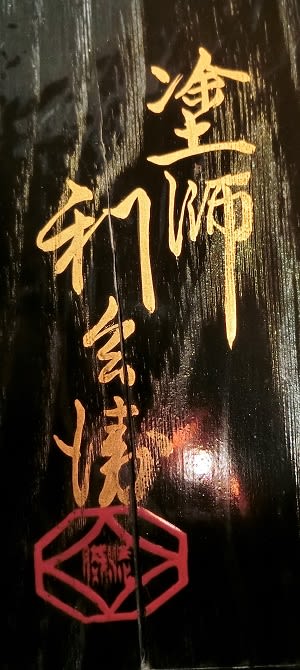

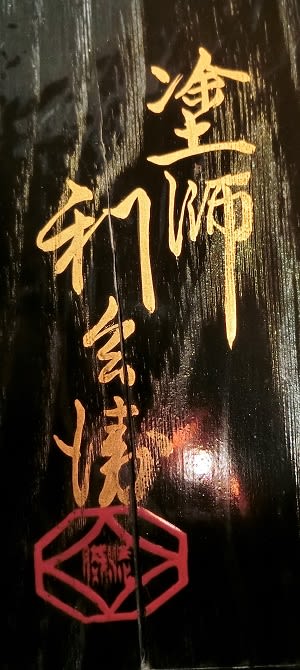

塗師 利玄勝作

共箱 作品寸法:縦*横*高さ(未計測)

この作品はそれよりも前の頃の作品ですが、昭和の40年代前後の工芸品は本物であったと再認識します。というのは納戸からお祝いなどの記念品で戴いた品々がたくさんあったのですが、いいものは本物を使っていますね。たとえば下地は天然木、塗りは漆という基本がしっかりしています。

ところが廉価なものや時代が下がるとすべてが下地が樹脂、塗はカシューなどの本漆でない代用品に作られているようです。しかも使っているとしても漆は中国産がほとんど。

「ジャパン」イコール「漆器」と称せられる工芸品は姿を隠しています。偽物が我が物顔でのさばっているようです。いいものは出来が違うようです。下地の木は丈夫で、漆は十二分に塗り重ねられていて手に持つとしっとりとした重さが伝わってきます。

「塗師 利玄勝?」という人物については詳細は不明ですが、当時はそれなりに有名だったのかもしれません。

「布目地四方入角溜塗五段替蓋付一箱」・・・そのまんまの複雑な名称ですが、「溜塗」という技法が記されています。「溜塗」という技法をご存知の方は少ないかもしれません。

**********************************

溜塗:表層に透明な漆(=透き漆)を塗って仕上げたものをすべて溜塗といいます。透き通った漆なので、下の層の色が見えています。漆は元々茶褐色のため、透明といっても茶色がかった透明となります。そのため、下層の色そのままではなく、少しにぶく落ち着いた色になります。

下層の色によってさまざまな溜塗が存在します。朱溜と同じくらいよく見るのが「木地溜(きじだめ)」です。木地に漆を染み込ませて固めた後、下地などで木の肌を隠してしまわず、木地の上にすぐ透き漆を塗る方法です。表面から木目を楽しめるのが木地溜一番の特徴です。また、漆を吸った木の色がほのかに透けて、新鮮な醤油か黒蜜かバルサミコ酢を光にかざしたような色をたたえます。なんとも美しい塗り方です。

**********************************

溜塗の素敵なところは、2層の重なりが奥行きのある色を作り出すところです。濃い色ガラスの奥行き感に少し似ているかもしれません。これは、少し残念なのですが新品のときにはわかりにくいなっていますが、使ううちに透き漆の透け感がどんどん進みます。

新品の溜塗の例では、縁などに赤が透けていますが、まだ黒塗と間違えるくらい透明感がないものとなっています。 購入後1年くらいから下層の色が明るく見え始め、数年後には顕著に、奥深くてとろっとした色合いになります。

漆の良さはその技法によって経年によって味わいが出てくることでしょう、根来塗などはその代表的な例ですね。経年劣化の恐れが出てきたら、磨き直しや塗り直しができることも特徴のひとつです。ある意味で金蒔絵のように直しのできないものは扱いにくい作品となります。

上記の作品もまた男の隠れ家からの作品ですが「盃洗」のひとつです。五客揃いでありますので、食器にも使えそうです。おまけに台付きですので、より一層豪華な仕上がりです。

根来塗りのような下地処理、このような表現が正しいかどうかは解りませんが、黒の漆の下地を残しながら朱塗りを施し(もしくはその逆?)、透明漆で光沢を出しています。

内側は銀塗り・・、銀は酸化してきますので当時の豪華さは失せてきていますが、盃洗には水を入れてきれいだったのでしょう。これは直すか直さないかというとこのままがよさそうです。

このような幾つかの技法の漆器が日常食器として身近にあったものなのですが、今は需要不足と供給側の技量不足でほとんど流通していません。骨董でも保存状態の良い高級漆器は見かけなくなりました。旅先で大いに景色を愉しんだり、物思いに耽る人が少なくなり、スマホに夢中になる人ばかりと同じ様相を呈しています。

日本人よ! ジャパンを愉しめ! 外国人がいくら漆器を味わっても味わえない感性が日本人にはあるのです。その感性を鈍らせずに大いに磨くことです。

さて一週間の休みがあっても骨董に埋没できる時間はほんの数時間。早々にサラリーマンをリタイヤして、好きな骨董やイクメンに徹したいとこころです。本日の作品も時間に合間に目に付いた箱を納戸から引っ張り出してきた男の隠れ家にある作品です。

布目地四方入角溜塗五段替蓋付一箱

塗師 利玄勝作

共箱 作品寸法:縦*横*高さ(未計測)

この作品はそれよりも前の頃の作品ですが、昭和の40年代前後の工芸品は本物であったと再認識します。というのは納戸からお祝いなどの記念品で戴いた品々がたくさんあったのですが、いいものは本物を使っていますね。たとえば下地は天然木、塗りは漆という基本がしっかりしています。

ところが廉価なものや時代が下がるとすべてが下地が樹脂、塗はカシューなどの本漆でない代用品に作られているようです。しかも使っているとしても漆は中国産がほとんど。

「ジャパン」イコール「漆器」と称せられる工芸品は姿を隠しています。偽物が我が物顔でのさばっているようです。いいものは出来が違うようです。下地の木は丈夫で、漆は十二分に塗り重ねられていて手に持つとしっとりとした重さが伝わってきます。

「塗師 利玄勝?」という人物については詳細は不明ですが、当時はそれなりに有名だったのかもしれません。

「布目地四方入角溜塗五段替蓋付一箱」・・・そのまんまの複雑な名称ですが、「溜塗」という技法が記されています。「溜塗」という技法をご存知の方は少ないかもしれません。

**********************************

溜塗:表層に透明な漆(=透き漆)を塗って仕上げたものをすべて溜塗といいます。透き通った漆なので、下の層の色が見えています。漆は元々茶褐色のため、透明といっても茶色がかった透明となります。そのため、下層の色そのままではなく、少しにぶく落ち着いた色になります。

下層の色によってさまざまな溜塗が存在します。朱溜と同じくらいよく見るのが「木地溜(きじだめ)」です。木地に漆を染み込ませて固めた後、下地などで木の肌を隠してしまわず、木地の上にすぐ透き漆を塗る方法です。表面から木目を楽しめるのが木地溜一番の特徴です。また、漆を吸った木の色がほのかに透けて、新鮮な醤油か黒蜜かバルサミコ酢を光にかざしたような色をたたえます。なんとも美しい塗り方です。

**********************************

溜塗の素敵なところは、2層の重なりが奥行きのある色を作り出すところです。濃い色ガラスの奥行き感に少し似ているかもしれません。これは、少し残念なのですが新品のときにはわかりにくいなっていますが、使ううちに透き漆の透け感がどんどん進みます。

新品の溜塗の例では、縁などに赤が透けていますが、まだ黒塗と間違えるくらい透明感がないものとなっています。 購入後1年くらいから下層の色が明るく見え始め、数年後には顕著に、奥深くてとろっとした色合いになります。

漆の良さはその技法によって経年によって味わいが出てくることでしょう、根来塗などはその代表的な例ですね。経年劣化の恐れが出てきたら、磨き直しや塗り直しができることも特徴のひとつです。ある意味で金蒔絵のように直しのできないものは扱いにくい作品となります。

上記の作品もまた男の隠れ家からの作品ですが「盃洗」のひとつです。五客揃いでありますので、食器にも使えそうです。おまけに台付きですので、より一層豪華な仕上がりです。

根来塗りのような下地処理、このような表現が正しいかどうかは解りませんが、黒の漆の下地を残しながら朱塗りを施し(もしくはその逆?)、透明漆で光沢を出しています。

内側は銀塗り・・、銀は酸化してきますので当時の豪華さは失せてきていますが、盃洗には水を入れてきれいだったのでしょう。これは直すか直さないかというとこのままがよさそうです。

このような幾つかの技法の漆器が日常食器として身近にあったものなのですが、今は需要不足と供給側の技量不足でほとんど流通していません。骨董でも保存状態の良い高級漆器は見かけなくなりました。旅先で大いに景色を愉しんだり、物思いに耽る人が少なくなり、スマホに夢中になる人ばかりと同じ様相を呈しています。

日本人よ! ジャパンを愉しめ! 外国人がいくら漆器を味わっても味わえない感性が日本人にはあるのです。その感性を鈍らせずに大いに磨くことです。