寿老人 伝狩野養信筆

絹本水墨 軸先木製

全体サイズ:縦1490*横350

画サイズ:縦795*横260

台風が脇を通るさなか、前の勤務地の仲間と楽しいゴルフ・・

さて、本作品はインターネットにて1800円で入手したものです

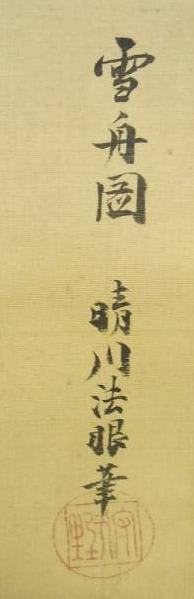

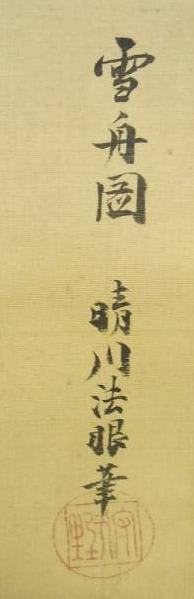

「雪舟図 晴川法眼筆」とありますが、無論、雪舟を描いた作品ではなく、また雪舟が描いた作品でもなく、雪舟筆?の作品を狩野養信(晴川院)が模写した作品と推察されます。

法眼と署していることから1819年以降の作品です。雪舟の作品を模写した作品は数多く残っていますが、雪舟は多くの「壽老図」を描いており、どの作品を模写したのかは不明です

本作品が本物とは断定できません。落款の晴川の2文字が「へたくそ」で、書きなれた感じがしませんが・・印章も確認できていません。とはいえ、出来はいいので贋作とも言い切れません

寿老人がかわいい ので手元に残すことにしました。

ので手元に残すことにしました。

参考までに、左が本作品の落款、右が参考作品の落款です。難しい・・・

真作ではない場場合にしても、さらに模写した作品かと思われます。

狩野派の先代や師の作品を狩野派は模写し、それがいつの間にか真贋不明の多くの作品を生み出しました。そのため、一部の狩野派以外の狩野派の画家は日の目を見る機会を多く失いました。

こちらも参考までに雪舟作といわれている寿老人を画題とした作品ですが、下記の3作品以外にもあるようです。

狩野養信(かのうおさのぶ):寛政8年7月26日(1796年8月18日)~弘化3年5月19日(1846年6月12日))。

江戸時代後期の木挽町家狩野派9代目の絵師。

文化10年(1813年)まで、その名「養信」は「たけのぶ」と読む。通称、庄三郎(しょうざぶろう)。父は狩野栄信、子に狩野雅信あり。号は晴川院、会心斎、玉川。

多作で狩野派最後の名手と言われる。伊川院栄信の長男として江戸で生まれる。15歳で初めて江戸城に出仕。もともと、彼の名「養信」の読みは「たけのぶ」であったが、文化10年(1813年)、将軍・徳川家慶に長男・竹千代が生まれると、「たけ」の音が同じでは失礼であるとして「おさのぶ」に読み改めた。

さらに、この竹千代が翌年亡くなり、玉樹院と呼ばれたため、それまでの号・玉川を音通を避けて「晴川」とした。

文政2年(1819年)に法眼になり、文政11年(1828年)には父の死を受けて家督を相続し、天保5年(1834年)、法印に叙せられた。

天保9年から10年(1838年から1839年)には江戸城西の丸御殿、天保15年から弘化3年(1844年から1846年)には本丸御殿の障壁画再建の総指揮を執った。

養信がその後亡くなったのは、生来病弱な上に、相次ぐ激務による疲れであったと推測されている。

なお、弟子に明治期の日本画家である狩野芳崖と橋本雅邦がいる。橋本雅邦は、その父・橋本養邦が狩野養信の高弟であったのに加え、雅邦自身、木挽町狩野家の邸内で生を受けている。幼少期は父から狩野派を学んで育ち、わずかに最後の一ヶ月のみながら最晩年の養信に師事してもいる。

芳崖と雅邦は同日の入門であり、実質の師匠は養信の子・雅信であったと考えられている。

養信は模写に尋常ならざる情熱を注いだ。東京国立博物館にあるものだけでも、絵巻150巻、名画500点以上にも及ぶ。原本の剥落や虫損まで忠実に写し取り、既に模本から模写済みの作品でも、原本やより良い模本に巡り会えば再度写し直している。

関心も多岐にわたり、高野山学侶宝蔵の調度、舞楽面、装束を写した6巻や、掛け軸の表装の紙や裂まで描いてあるものもあり、養信の旺盛な学習意欲が窺われる。150巻という数字に表れているように、特に古絵巻の模写に心血を注ぎ、多くの逸話が残る。

徳川将軍家の倉からはもちろん、松平定信の白河文庫、住吉家を始めとする諸家から原本や模本を借りては写し、京都の寺の出開帳があれば写しに出向いた。さらに、公務で江戸を離れられない自分の代わりに、京都・奈良に弟子を派遣して写させ、ついにはどこの寺からでも宝物を取り寄せられるように、寺社奉行から許可まで取り付けた。その情熱は、死の12日前まで当時細川家にあった蒙古襲来絵詞を写していたほどで、生涯衰えることはなかった。

最も早い時期の模写は数え年11歳の時であり、父である栄信の指導、発想があったのではと疑われる。江戸中期以降、画譜や粉本が出版され、狩野派が独占していた図様・描法・彩色などの絵画技法や方法論が外部に漏れていった。

養信が模写に懸命になったのは、こうした動きに対抗し、質の高い粉本を手に入れ狩野派を守ろうとしたためであろう。そうした模写の中には、江戸城西の丸御殿や本丸御殿の障壁画など、現存しない物や原本の所在が不明な物も含まれており、研究者にとっては貴重な資料である。

狩野典信以来、木挽町家に引き継がれてきた古画の学習を、養信は一段と推し進め、大和絵を完全に自らの画風に採り入れた。

これは、江戸狩野派の祖・狩野探幽がめざし、狩野元信以来狩野派の課題であった漢画と大和絵の対立を昇華した養信の重要な業績である。

平成15年(2003年)、養信の墓が移転される際、遺骨が掘り出されて頭部が復元された。その面長で端整な顔立ちは、几帳面で消化器系が弱かったという養信の人物像を彷彿とさせる。この復元模型は、池上本門寺で保管されている。

絹本水墨 軸先木製

全体サイズ:縦1490*横350

画サイズ:縦795*横260

台風が脇を通るさなか、前の勤務地の仲間と楽しいゴルフ・・

さて、本作品はインターネットにて1800円で入手したものです

「雪舟図 晴川法眼筆」とありますが、無論、雪舟を描いた作品ではなく、また雪舟が描いた作品でもなく、雪舟筆?の作品を狩野養信(晴川院)が模写した作品と推察されます。

法眼と署していることから1819年以降の作品です。雪舟の作品を模写した作品は数多く残っていますが、雪舟は多くの「壽老図」を描いており、どの作品を模写したのかは不明です

本作品が本物とは断定できません。落款の晴川の2文字が「へたくそ」で、書きなれた感じがしませんが・・印章も確認できていません。とはいえ、出来はいいので贋作とも言い切れません

寿老人がかわいい

ので手元に残すことにしました。

ので手元に残すことにしました。参考までに、左が本作品の落款、右が参考作品の落款です。難しい・・・

真作ではない場場合にしても、さらに模写した作品かと思われます。

狩野派の先代や師の作品を狩野派は模写し、それがいつの間にか真贋不明の多くの作品を生み出しました。そのため、一部の狩野派以外の狩野派の画家は日の目を見る機会を多く失いました。

こちらも参考までに雪舟作といわれている寿老人を画題とした作品ですが、下記の3作品以外にもあるようです。

狩野養信(かのうおさのぶ):寛政8年7月26日(1796年8月18日)~弘化3年5月19日(1846年6月12日))。

江戸時代後期の木挽町家狩野派9代目の絵師。

文化10年(1813年)まで、その名「養信」は「たけのぶ」と読む。通称、庄三郎(しょうざぶろう)。父は狩野栄信、子に狩野雅信あり。号は晴川院、会心斎、玉川。

多作で狩野派最後の名手と言われる。伊川院栄信の長男として江戸で生まれる。15歳で初めて江戸城に出仕。もともと、彼の名「養信」の読みは「たけのぶ」であったが、文化10年(1813年)、将軍・徳川家慶に長男・竹千代が生まれると、「たけ」の音が同じでは失礼であるとして「おさのぶ」に読み改めた。

さらに、この竹千代が翌年亡くなり、玉樹院と呼ばれたため、それまでの号・玉川を音通を避けて「晴川」とした。

文政2年(1819年)に法眼になり、文政11年(1828年)には父の死を受けて家督を相続し、天保5年(1834年)、法印に叙せられた。

天保9年から10年(1838年から1839年)には江戸城西の丸御殿、天保15年から弘化3年(1844年から1846年)には本丸御殿の障壁画再建の総指揮を執った。

養信がその後亡くなったのは、生来病弱な上に、相次ぐ激務による疲れであったと推測されている。

なお、弟子に明治期の日本画家である狩野芳崖と橋本雅邦がいる。橋本雅邦は、その父・橋本養邦が狩野養信の高弟であったのに加え、雅邦自身、木挽町狩野家の邸内で生を受けている。幼少期は父から狩野派を学んで育ち、わずかに最後の一ヶ月のみながら最晩年の養信に師事してもいる。

芳崖と雅邦は同日の入門であり、実質の師匠は養信の子・雅信であったと考えられている。

養信は模写に尋常ならざる情熱を注いだ。東京国立博物館にあるものだけでも、絵巻150巻、名画500点以上にも及ぶ。原本の剥落や虫損まで忠実に写し取り、既に模本から模写済みの作品でも、原本やより良い模本に巡り会えば再度写し直している。

関心も多岐にわたり、高野山学侶宝蔵の調度、舞楽面、装束を写した6巻や、掛け軸の表装の紙や裂まで描いてあるものもあり、養信の旺盛な学習意欲が窺われる。150巻という数字に表れているように、特に古絵巻の模写に心血を注ぎ、多くの逸話が残る。

徳川将軍家の倉からはもちろん、松平定信の白河文庫、住吉家を始めとする諸家から原本や模本を借りては写し、京都の寺の出開帳があれば写しに出向いた。さらに、公務で江戸を離れられない自分の代わりに、京都・奈良に弟子を派遣して写させ、ついにはどこの寺からでも宝物を取り寄せられるように、寺社奉行から許可まで取り付けた。その情熱は、死の12日前まで当時細川家にあった蒙古襲来絵詞を写していたほどで、生涯衰えることはなかった。

最も早い時期の模写は数え年11歳の時であり、父である栄信の指導、発想があったのではと疑われる。江戸中期以降、画譜や粉本が出版され、狩野派が独占していた図様・描法・彩色などの絵画技法や方法論が外部に漏れていった。

養信が模写に懸命になったのは、こうした動きに対抗し、質の高い粉本を手に入れ狩野派を守ろうとしたためであろう。そうした模写の中には、江戸城西の丸御殿や本丸御殿の障壁画など、現存しない物や原本の所在が不明な物も含まれており、研究者にとっては貴重な資料である。

狩野典信以来、木挽町家に引き継がれてきた古画の学習を、養信は一段と推し進め、大和絵を完全に自らの画風に採り入れた。

これは、江戸狩野派の祖・狩野探幽がめざし、狩野元信以来狩野派の課題であった漢画と大和絵の対立を昇華した養信の重要な業績である。

平成15年(2003年)、養信の墓が移転される際、遺骨が掘り出されて頭部が復元された。その面長で端整な顔立ちは、几帳面で消化器系が弱かったという養信の人物像を彷彿とさせる。この復元模型は、池上本門寺で保管されている。