天龍道人の作品は「虎図」に続きて2作目になります。

今好きなものは焼きものなら源内焼・・江戸期のいいものはなかなか市場には出ませんが・・。藤井達吉の絵と書、そして天龍道人の絵です。ちょっとマイナーですが、源内焼は古九谷、藤井達吉は富岡鉄斎、そして天龍道人は伊藤若沖に匹敵します。

日本画ファンの中には天龍道人を好む人が多く、根強い人気があります。とくに地元には愛好家が多いようです。秋田にもそのような地元ファンを中心とする有能な画家が多く、倉田松涛などがそのような画家になります。倉田松涛についうても後日、投稿したいと思っています。

葡萄図 天龍道人筆

絹本水墨

全体サイズ:縦1450*横370 画サイズ:縦1030*横270

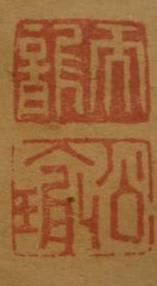

落款は「天龍道人王瑾」と書され、印章は「天龍」の朱方印、「公瑜」の白方印が押印されています。

75歳から「天龍道人」と号したことから75歳以降の作です。昭和35年に根津美術館などで天龍道人の展覧会が開催され、その時に展示された類似作品が下記の右の参考作品です.

なかなかゆっくり調べる時間がなく

天龍道人:日本画家。姓は王。名は瑾、子は公瑜、通称は渋川虚庵、別号に草龍子・水湖観。鷹・葡萄の画を能くした。

肥前鹿島(佐賀県鹿島市)の出身で、一説では九州鍋島藩(佐賀)の支藩・鹿島藩家老の板部堅忠の子とされる。天龍道人は鍋島藩の主家に当たる龍造寺隆信の七世下の孫にあたる。

半生の詳細は明らかでないが19歳の時に京に出て、絵画と医術を習い、京では勤皇の活動をしていた。

30歳代、40歳代頃には京都の尊王論者、山縣大弐のもとで活動をおこなっていたとされるが、時期早しと言うことで、44歳の時温泉と風向明媚な信州諏訪湖の近くに住み着いた。

54歳のころから絵に専念し、74歳の頃からは諏訪湖が天龍川の水源であることにちなんで「天龍道人」と号した。

50歳代から死去する93歳までの後半生、画歴の詳細は明らかでないが、確認される作品は50歳代以降の後半生、信州で制作したもので、鷹と蒲萄を題材とした作品を得意とした。天龍道人は諏訪に来てからは、渋川虚庵と称していた。

天龍道人は鷹と葡萄の画家とも言われる様に、葡萄の絵はかなり多いそうですが、鷹の方は少なく、山水画の方はもっと少ない。文化7年(1810)歿、93才。

今好きなものは焼きものなら源内焼・・江戸期のいいものはなかなか市場には出ませんが・・。藤井達吉の絵と書、そして天龍道人の絵です。ちょっとマイナーですが、源内焼は古九谷、藤井達吉は富岡鉄斎、そして天龍道人は伊藤若沖に匹敵します。

日本画ファンの中には天龍道人を好む人が多く、根強い人気があります。とくに地元には愛好家が多いようです。秋田にもそのような地元ファンを中心とする有能な画家が多く、倉田松涛などがそのような画家になります。倉田松涛についうても後日、投稿したいと思っています。

葡萄図 天龍道人筆

絹本水墨

全体サイズ:縦1450*横370 画サイズ:縦1030*横270

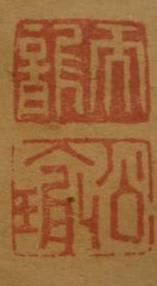

落款は「天龍道人王瑾」と書され、印章は「天龍」の朱方印、「公瑜」の白方印が押印されています。

75歳から「天龍道人」と号したことから75歳以降の作です。昭和35年に根津美術館などで天龍道人の展覧会が開催され、その時に展示された類似作品が下記の右の参考作品です.

なかなかゆっくり調べる時間がなく

天龍道人:日本画家。姓は王。名は瑾、子は公瑜、通称は渋川虚庵、別号に草龍子・水湖観。鷹・葡萄の画を能くした。

肥前鹿島(佐賀県鹿島市)の出身で、一説では九州鍋島藩(佐賀)の支藩・鹿島藩家老の板部堅忠の子とされる。天龍道人は鍋島藩の主家に当たる龍造寺隆信の七世下の孫にあたる。

半生の詳細は明らかでないが19歳の時に京に出て、絵画と医術を習い、京では勤皇の活動をしていた。

30歳代、40歳代頃には京都の尊王論者、山縣大弐のもとで活動をおこなっていたとされるが、時期早しと言うことで、44歳の時温泉と風向明媚な信州諏訪湖の近くに住み着いた。

54歳のころから絵に専念し、74歳の頃からは諏訪湖が天龍川の水源であることにちなんで「天龍道人」と号した。

50歳代から死去する93歳までの後半生、画歴の詳細は明らかでないが、確認される作品は50歳代以降の後半生、信州で制作したもので、鷹と蒲萄を題材とした作品を得意とした。天龍道人は諏訪に来てからは、渋川虚庵と称していた。

天龍道人は鷹と葡萄の画家とも言われる様に、葡萄の絵はかなり多いそうですが、鷹の方は少なく、山水画の方はもっと少ない。文化7年(1810)歿、93才。