週末2日かけて2階の展示室廊下の棚を塗装しました。これにて完成です。

全体に杉とはいえ材料の違う木目の違和感がなくなりました。

板目の部分が強くなり、柾目の部分がおとなしい感じの仕上がりです。

塗装している間は小生は3階の屋根裏にて長持ちのワックス掛け・・。こちらの木目は塗装するとかえって傷が目立つので雑巾がけが一番とのこと。

このようなメンテを大切なのですが、さすがに屋根裏はいくら冷房を効かせても汗だくのですね。

さて本日の紹介する作品はすでに紹介されている作品ですが、改装が完了したので紹介します。

紹介する作品は、江戸期の山水画において知る人ぞ知る、玄人好みの画家「立原杏所」と「釧雲泉」の二人の作品ですが、贋作の多さでも他の著名な画家にひけをとりません。この2作品については吟味した結果、表具の痛みもあることから、「手元に遺す作品」として改装しましたので紹介します。

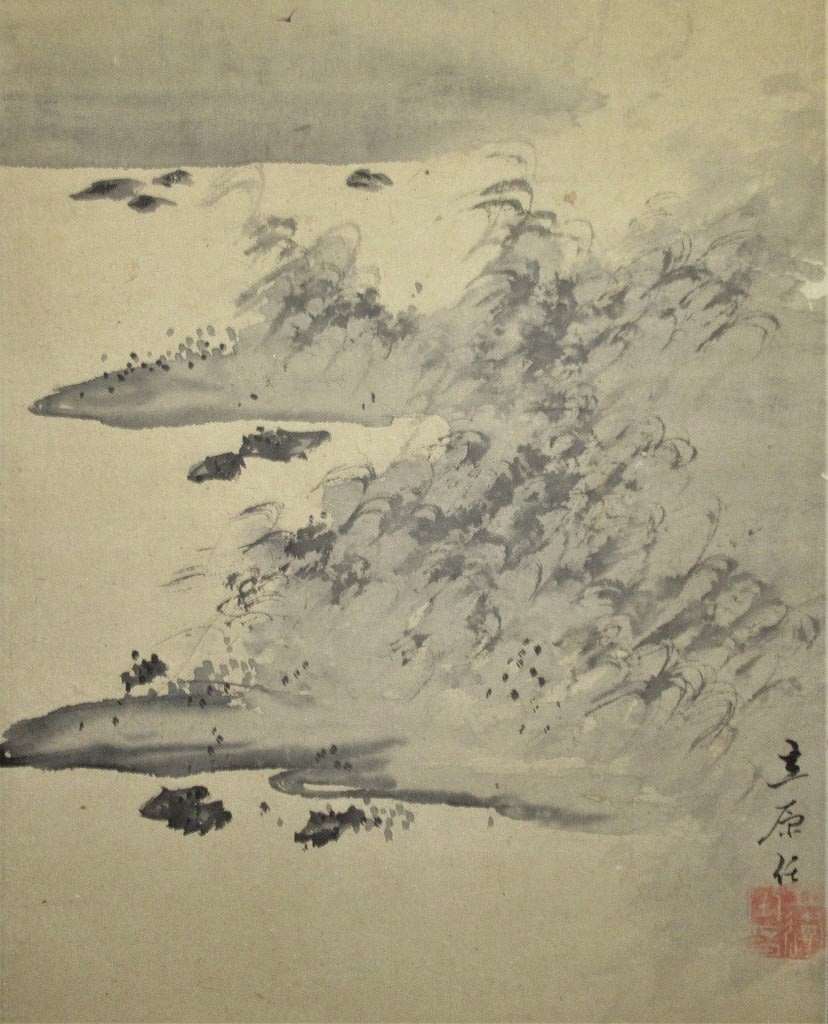

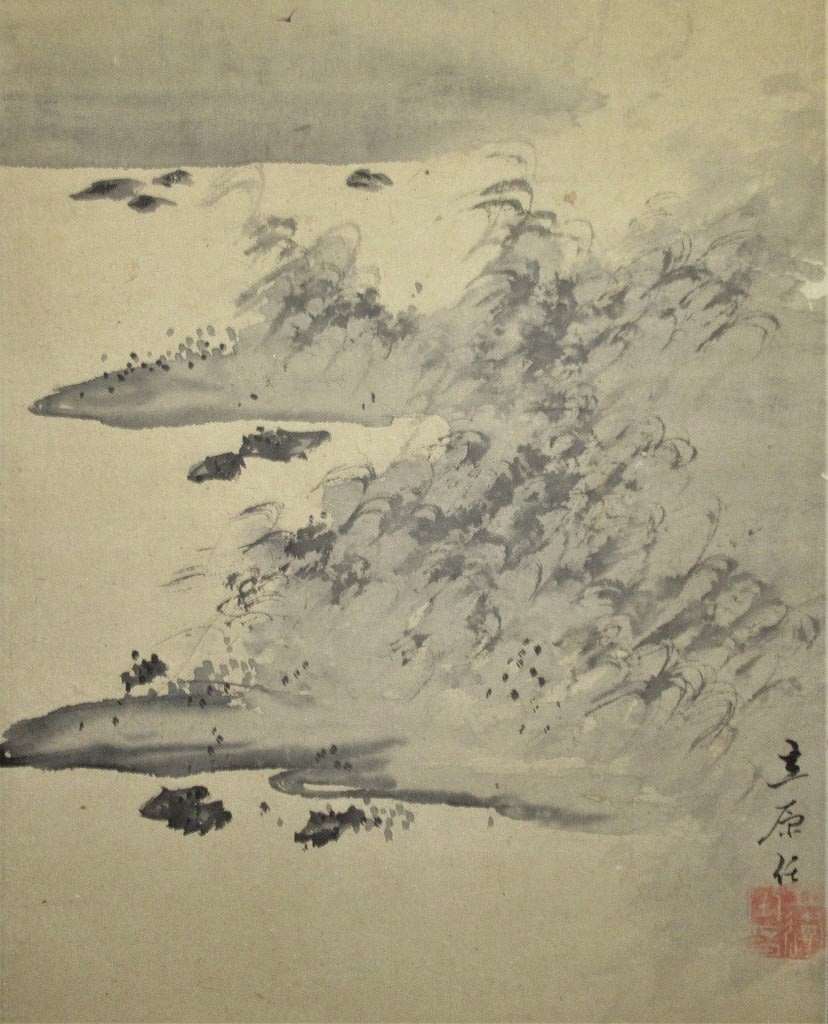

水墨山水図 立原杏所筆

紙本水墨 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1805*横495 画サイズ:縦1325*横340

さらりと描かれた山水画ですが、岩や樹木の描き方に妙があります。立原杏所は谷文晁に師事し、中国の元代から明、清の絵画を閲覧、場合によっては借り受けて模写をしており、とくに憚南田、沈南蘋の画風を学び、その作品には謹厳にして高い品格を漂わせ、すっきりと垢抜けた画風が多いです。

渡辺崋山、椿椿山とも交流があり、華山が蛮社の獄で捕縛された時には、椿山と共に不自由な体をおして救出に助力・助言をし、藩主斉昭の斡旋を図ろうとしていました。

立原杏所の画歴などは改装前のブログの記事に詳細が記されていますので省略します。

それほど力作ではないもののこの作品は当方は好きですね。真贋については当方では真作と判断しました。

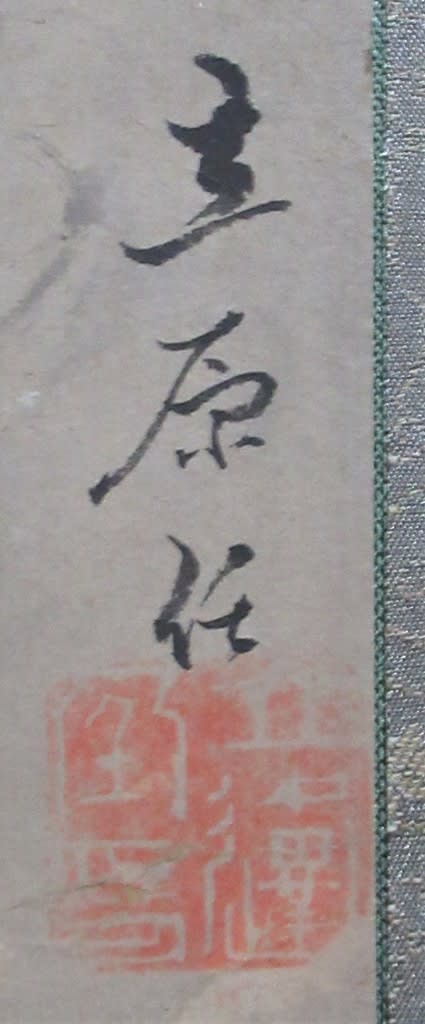

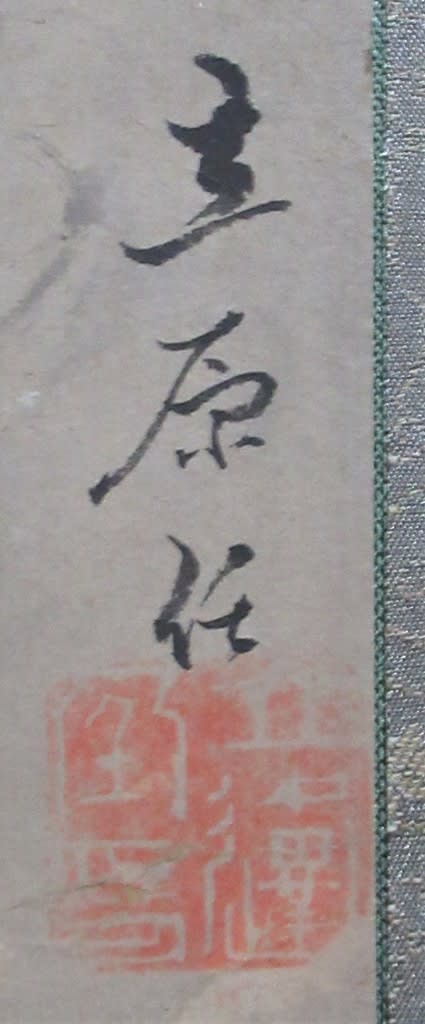

落款は「立原任」と著され、印章は白文朱方印「立原任印」です。

次は本ブログにて何度も挑戦し続けている釧雲泉の作品です。

浅絳山水図 釧雲泉筆 文化3年(1806年)頃

水墨紙本緞子軸装 軸先竹製 合箱

全体サイズ:縦1980*横637 画サイズ:縦1305*横530

改装において染み抜きしておけばよかったと反省しています。なお本作品は落款から推察すると、越後に赴く前の江戸在住時(1802~1806頃)前後と思われる作品です。

この時期の作品は中国の画家「 董源」や「倪雲林」、「張秋谷」らの影響がみられ、気韻生動、筆墨淡雅で、超俗の趣を持ちます。

この「釧就」という署名が使われた作品は、琵琶湖文化館の収蔵品にもあり、その作品は北条霞亭の賛が入っています。

印章は「釧就之印」の朱方印、「火食神仙」の白楕円印が押印されており、賛はなく落款のみです。

若干の印章の違いから本作品につては真作との判断には異論をはさむ方もいるようでしょうが、釧雲泉の印章は幾つかのものに複数存在し、現段階では本作品は真作の可能性ありと判断しています。

ただし、この文化年間の釧雲泉の作品については確かに模写と思われる贋作が数多く、同一図の作品が氾濫のごとく存在しています。また真作の出来についても晩年の作は重々しい雰囲気から釧雲泉の作品については一般には寛政年間の若書きのほうが評価が高いとされています。

明治大正時代の頃は文人画の掛軸ひとつが家をかなり高価な値段でもあり、当然のごとく精巧な偽物は作られましたが、先入観で決めつけるのは早計というものでしょうし、また精密な臨写のような模写作品ならばその旨を明記したうえで遺しておくことも蒐集家の役割のひとつでしょう。精密な臨写のような模写作品は贋作というよりも保存という目的に側面もあります。

さて本日の展示室は塗装の乾くのを待ちきれず展示を開始しています。

展示室も作品もともかくこだわりを持ってのメンテです。

偏屈と思わば思え、言わば言え・・・、趣味とは偏屈なもの、こだわりを持ってそろそろ終わりつつあります。

全体に杉とはいえ材料の違う木目の違和感がなくなりました。

板目の部分が強くなり、柾目の部分がおとなしい感じの仕上がりです。

塗装している間は小生は3階の屋根裏にて長持ちのワックス掛け・・。こちらの木目は塗装するとかえって傷が目立つので雑巾がけが一番とのこと。

このようなメンテを大切なのですが、さすがに屋根裏はいくら冷房を効かせても汗だくのですね。

さて本日の紹介する作品はすでに紹介されている作品ですが、改装が完了したので紹介します。

紹介する作品は、江戸期の山水画において知る人ぞ知る、玄人好みの画家「立原杏所」と「釧雲泉」の二人の作品ですが、贋作の多さでも他の著名な画家にひけをとりません。この2作品については吟味した結果、表具の痛みもあることから、「手元に遺す作品」として改装しましたので紹介します。

水墨山水図 立原杏所筆

紙本水墨 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1805*横495 画サイズ:縦1325*横340

さらりと描かれた山水画ですが、岩や樹木の描き方に妙があります。立原杏所は谷文晁に師事し、中国の元代から明、清の絵画を閲覧、場合によっては借り受けて模写をしており、とくに憚南田、沈南蘋の画風を学び、その作品には謹厳にして高い品格を漂わせ、すっきりと垢抜けた画風が多いです。

渡辺崋山、椿椿山とも交流があり、華山が蛮社の獄で捕縛された時には、椿山と共に不自由な体をおして救出に助力・助言をし、藩主斉昭の斡旋を図ろうとしていました。

立原杏所の画歴などは改装前のブログの記事に詳細が記されていますので省略します。

それほど力作ではないもののこの作品は当方は好きですね。真贋については当方では真作と判断しました。

落款は「立原任」と著され、印章は白文朱方印「立原任印」です。

次は本ブログにて何度も挑戦し続けている釧雲泉の作品です。

浅絳山水図 釧雲泉筆 文化3年(1806年)頃

水墨紙本緞子軸装 軸先竹製 合箱

全体サイズ:縦1980*横637 画サイズ:縦1305*横530

改装において染み抜きしておけばよかったと反省しています。なお本作品は落款から推察すると、越後に赴く前の江戸在住時(1802~1806頃)前後と思われる作品です。

この時期の作品は中国の画家「 董源」や「倪雲林」、「張秋谷」らの影響がみられ、気韻生動、筆墨淡雅で、超俗の趣を持ちます。

この「釧就」という署名が使われた作品は、琵琶湖文化館の収蔵品にもあり、その作品は北条霞亭の賛が入っています。

印章は「釧就之印」の朱方印、「火食神仙」の白楕円印が押印されており、賛はなく落款のみです。

若干の印章の違いから本作品につては真作との判断には異論をはさむ方もいるようでしょうが、釧雲泉の印章は幾つかのものに複数存在し、現段階では本作品は真作の可能性ありと判断しています。

ただし、この文化年間の釧雲泉の作品については確かに模写と思われる贋作が数多く、同一図の作品が氾濫のごとく存在しています。また真作の出来についても晩年の作は重々しい雰囲気から釧雲泉の作品については一般には寛政年間の若書きのほうが評価が高いとされています。

明治大正時代の頃は文人画の掛軸ひとつが家をかなり高価な値段でもあり、当然のごとく精巧な偽物は作られましたが、先入観で決めつけるのは早計というものでしょうし、また精密な臨写のような模写作品ならばその旨を明記したうえで遺しておくことも蒐集家の役割のひとつでしょう。精密な臨写のような模写作品は贋作というよりも保存という目的に側面もあります。

さて本日の展示室は塗装の乾くのを待ちきれず展示を開始しています。

展示室も作品もともかくこだわりを持ってのメンテです。

偏屈と思わば思え、言わば言え・・・、趣味とは偏屈なもの、こだわりを持ってそろそろ終わりつつあります。