子どもとの遊びはなにも子供のためだけとは限らない。入浴前に息子とかくれんぼしたり、相撲をとったり、かけっこするのはこちらの運動不足解消にもなる。

廊下の奥からスタートしてゴールまで・・。小回りの利く息子が有利。

離れの展示室を抜けると水屋の前を横切る。

クランクして座敷を抜けて直線コースに入るがさすがに狭くて息子を抜けない。手前の白い紐は家内が持っているゴールテープ・・・。この駆けっこを子供が止めるというまで繰り返す・・

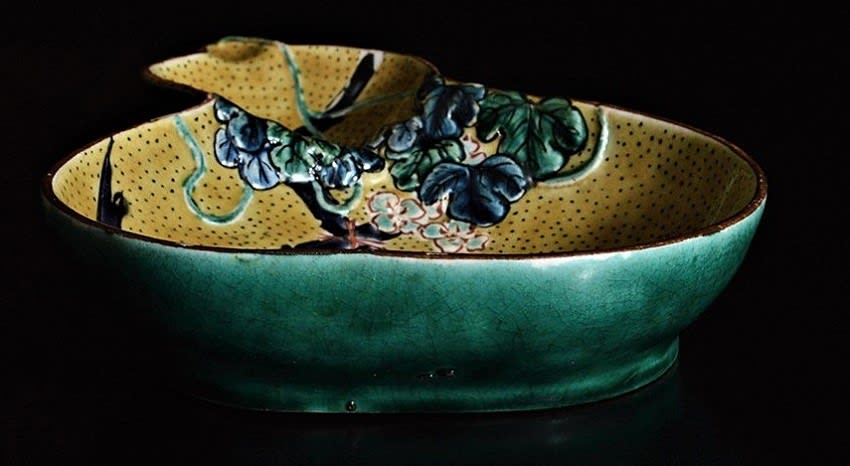

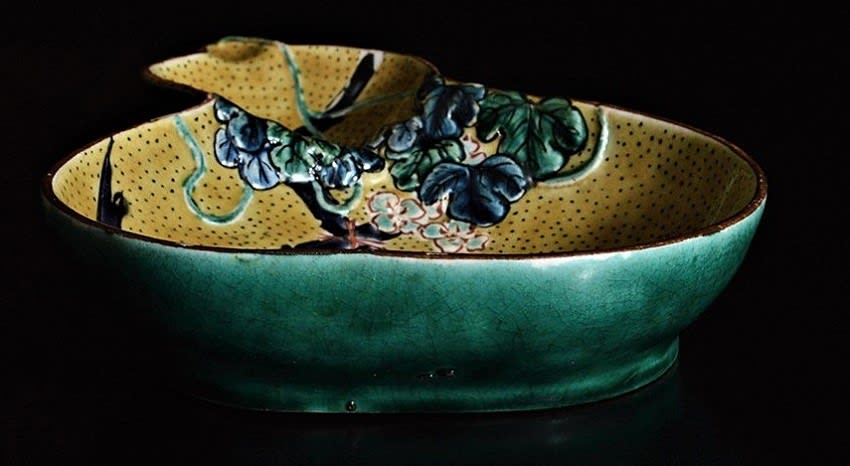

さて本日の作品ですが、この作品は古九谷とは言えないかもしれませんね。再興九谷吉田窯?? 少なくても明治期はありそう・・。五客揃いで使い勝手がよさそうなので入手した作品です。

古九谷? 青手花絵瓢箪形皿 五客揃

誂箱

幅190*奥行130*高さ35

説明があまり要りそうにないのですが、あらためて古九谷と再興九谷の復習・・。

青手九谷は、加賀藩の支藩大聖寺藩九谷村で慶安年間(1650年頃)から作陶された古九谷と呼ばれるものの中にもみられ伝世されている作品が多いとされます。通称「青手古九谷」と呼ばれています。青手古九谷は、赤色を全く使わないのが特徴であり、紫・黄・緑・紺青のうち三彩または二彩を使用し、作品全面を塗埋める技法が使われています。

「青手古九谷」はいわゆる古九谷時代を通して作られています。慶安年間とは関ヶ原の戦いから戦後50年にあたり、武士に代わって台頭した町人文化が自由闊達の風に花開いた時期です。また海外の文化・技術を積極的に取り入れた安土桃山時代の絢爛華麗な記憶が鎖国の中でもまだ残っていた時代でもあります。 青手九谷はこうした時代背景をもとに作られ、写実精密緻密であるより大胆奔放華麗の作風です。空を飛び舞う兎あり、デフォルメの大樹あり、黄素地に鮮やかな竹松あり、四彩(緑、紺青、黄、紫)で色取られた百合ありと まさに大胆不敵とも見える意匠です。

古九谷は、発掘結果とその考古地磁気測定法による年代測定から50年後には作られないようになり、80年後には完全に終わったとされます。ただし、伝世九谷の素地と同じものが古九谷窯からは全く発掘されないことや、多くある目跡(窯の中で器同士の溶着を防ぐスペースサーの跡)が全くないなどから、古九谷は九谷村で作られたものではなく、有田(伊万里)で作られたものとする説(古九谷伊万里説)が出されました。これに対し、藩主の命を受けた後藤才次郎が修業した地である有田から素地を移入し、九谷で絵付けのみを行なったという説(素地移入説)が出され、古九谷伊万里説と素地移入説で論争があります。

文化年間(1804年以降)になり、古九谷の再興を目指して加賀藩により新しい窯が築かれ、その後明治期まで次々と新しい窯が作られ、合わせてこれらの作品を「再興九谷」と称しています。

再興九谷で最初に現れたのが「春日山窯」で、京都より青木木米が招聘され作陶が始まりましたが、木米の作風は赤や青を基調としたもので、青手古九谷の技法は見られません。その後再興九谷では一番の名声を博した「吉田屋窯」が古九谷窯跡地に作られ、この名は大聖寺の豪商豊田伝右衛門が開窯しその屋号から命名されたものだそうです。

この吉田屋窯では日用品が多く量産されましたが、古九谷同様高台に角福の入った青手九谷も多く作られました。赤を使わず塗埋手の技法を使うという青手古九谷の技法を用いたものですが、青手古九谷より落ち着いた濃さをもっていて、全体として青く見えるため、ここから青九谷と呼ばれ、後世これに倣った絵付けが多く行われるようになったとされます。

しかし吉田屋窯はわずか8年で閉じられ、その後番頭であった宮本屋宇右衛門が「宮本窯」を開きましたが、精緻な赤絵金襴の意匠が多く、この窯では青手九谷は作られませんでした。その後も「民山窯」「若杉釜」「小野窯」などの窯が作られましたが、嘉永年間(1848年以降)になって大聖寺藩松山村に著名な「松山窯」が藩の贈答用を製作するために始まり、吉田屋窯の意匠を継いで青手九谷が作られました。

以上のように古九谷、吉田屋窯、松山窯で青手九谷が作陶されたされていますが、骨董として取引される青手九谷うち、古九谷では350年を経ているため多くが伝世されているとは考えにくいようです。また吉田屋窯では購入時に日用品であるのに箱書きとしてその名を記したとは思われません。松山窯は官営であったため多くが作られたとは思われず、また全般に後世のように作者名が有ったわけではないため、結局伝世の青手九谷の真贋は決めがたいとされています。市場でこれら窯として取引される伝世品の多くが、次の明治以降のものである可能性が高いと考えられています。

明治維新(1868年以降)で成った明治政府は、開国に沿って殖産興業を推進し伝統工芸品の輸出を奨励しました。そのため九谷では各国の博覧会に出展し名声を得て、数多くを輸出しました。明治前期には九谷焼の8割が輸出に回され、輸出陶磁器の1位を占めるようになり、「ジャパン クタニ」のブランドはいやが上にも高まったそうです。現存する半陶半磁を呈する骨董としての青手九谷の多くがこの時期のものと推量され、また近代になって明治前期に輸出された九谷が逆輸入されているものも多いそうです。 青手九谷については、その後も初代徳田八十吉などにより作られ、また現在も工芸品として金沢を中心として売られています。

再興期:古九谷の廃窯から、約一世紀後の文化4年(1807年)に加賀藩が京都から青木木米を招き金沢の春日山(現在の金沢市山の上町)に春日山窯を開かせたのを皮切りに、数々の窯が加賀地方一帯に開かれました。これらの窯の製品を「再興九谷」と称しています。 同じ頃、能美郡の花坂山(現在の小松市八幡)で、新たな陶石が発見され今日まで主要な採石場となっています。これらの隆盛を受け、それまで陶磁器を他国から買い入れていた加賀藩では、文政2年(1819年)に磁器を、翌年に陶器を、それぞれ移入禁止にしています。

この作品で面白いのは葡萄の文様が型による陽刻であることでしょう。この型材による陽刻のような技法はいつ頃のものかは不明です。

上の部分にお醤油、下に刺身なんかがいいかな? 難点は重ねて仕舞えないという収納性が悪い点で、これは明治期にはない?

古九谷というならもったいないが、古い九谷焼としてなら使えそう・・・ 早い話が使う側には古九谷であろうがなんであろうが、それは二次的なこと。骨董のゴールテープは使いこなせること。

早い話が使う側には古九谷であろうがなんであろうが、それは二次的なこと。骨董のゴールテープは使いこなせること。

子供を疲れさせて寝付かせてからが小生の骨董談義の時間・・、この原稿を作成しているのはやはり夜噺(骨董談義)という時間帯になりますが、最近は子供を寝付かせている間に当方が寝付いている始末です。

廊下の奥からスタートしてゴールまで・・。小回りの利く息子が有利。

離れの展示室を抜けると水屋の前を横切る。

クランクして座敷を抜けて直線コースに入るがさすがに狭くて息子を抜けない。手前の白い紐は家内が持っているゴールテープ・・・。この駆けっこを子供が止めるというまで繰り返す・・

さて本日の作品ですが、この作品は古九谷とは言えないかもしれませんね。再興九谷吉田窯?? 少なくても明治期はありそう・・。五客揃いで使い勝手がよさそうなので入手した作品です。

古九谷? 青手花絵瓢箪形皿 五客揃

誂箱

幅190*奥行130*高さ35

説明があまり要りそうにないのですが、あらためて古九谷と再興九谷の復習・・。

青手九谷は、加賀藩の支藩大聖寺藩九谷村で慶安年間(1650年頃)から作陶された古九谷と呼ばれるものの中にもみられ伝世されている作品が多いとされます。通称「青手古九谷」と呼ばれています。青手古九谷は、赤色を全く使わないのが特徴であり、紫・黄・緑・紺青のうち三彩または二彩を使用し、作品全面を塗埋める技法が使われています。

「青手古九谷」はいわゆる古九谷時代を通して作られています。慶安年間とは関ヶ原の戦いから戦後50年にあたり、武士に代わって台頭した町人文化が自由闊達の風に花開いた時期です。また海外の文化・技術を積極的に取り入れた安土桃山時代の絢爛華麗な記憶が鎖国の中でもまだ残っていた時代でもあります。 青手九谷はこうした時代背景をもとに作られ、写実精密緻密であるより大胆奔放華麗の作風です。空を飛び舞う兎あり、デフォルメの大樹あり、黄素地に鮮やかな竹松あり、四彩(緑、紺青、黄、紫)で色取られた百合ありと まさに大胆不敵とも見える意匠です。

古九谷は、発掘結果とその考古地磁気測定法による年代測定から50年後には作られないようになり、80年後には完全に終わったとされます。ただし、伝世九谷の素地と同じものが古九谷窯からは全く発掘されないことや、多くある目跡(窯の中で器同士の溶着を防ぐスペースサーの跡)が全くないなどから、古九谷は九谷村で作られたものではなく、有田(伊万里)で作られたものとする説(古九谷伊万里説)が出されました。これに対し、藩主の命を受けた後藤才次郎が修業した地である有田から素地を移入し、九谷で絵付けのみを行なったという説(素地移入説)が出され、古九谷伊万里説と素地移入説で論争があります。

文化年間(1804年以降)になり、古九谷の再興を目指して加賀藩により新しい窯が築かれ、その後明治期まで次々と新しい窯が作られ、合わせてこれらの作品を「再興九谷」と称しています。

再興九谷で最初に現れたのが「春日山窯」で、京都より青木木米が招聘され作陶が始まりましたが、木米の作風は赤や青を基調としたもので、青手古九谷の技法は見られません。その後再興九谷では一番の名声を博した「吉田屋窯」が古九谷窯跡地に作られ、この名は大聖寺の豪商豊田伝右衛門が開窯しその屋号から命名されたものだそうです。

この吉田屋窯では日用品が多く量産されましたが、古九谷同様高台に角福の入った青手九谷も多く作られました。赤を使わず塗埋手の技法を使うという青手古九谷の技法を用いたものですが、青手古九谷より落ち着いた濃さをもっていて、全体として青く見えるため、ここから青九谷と呼ばれ、後世これに倣った絵付けが多く行われるようになったとされます。

しかし吉田屋窯はわずか8年で閉じられ、その後番頭であった宮本屋宇右衛門が「宮本窯」を開きましたが、精緻な赤絵金襴の意匠が多く、この窯では青手九谷は作られませんでした。その後も「民山窯」「若杉釜」「小野窯」などの窯が作られましたが、嘉永年間(1848年以降)になって大聖寺藩松山村に著名な「松山窯」が藩の贈答用を製作するために始まり、吉田屋窯の意匠を継いで青手九谷が作られました。

以上のように古九谷、吉田屋窯、松山窯で青手九谷が作陶されたされていますが、骨董として取引される青手九谷うち、古九谷では350年を経ているため多くが伝世されているとは考えにくいようです。また吉田屋窯では購入時に日用品であるのに箱書きとしてその名を記したとは思われません。松山窯は官営であったため多くが作られたとは思われず、また全般に後世のように作者名が有ったわけではないため、結局伝世の青手九谷の真贋は決めがたいとされています。市場でこれら窯として取引される伝世品の多くが、次の明治以降のものである可能性が高いと考えられています。

明治維新(1868年以降)で成った明治政府は、開国に沿って殖産興業を推進し伝統工芸品の輸出を奨励しました。そのため九谷では各国の博覧会に出展し名声を得て、数多くを輸出しました。明治前期には九谷焼の8割が輸出に回され、輸出陶磁器の1位を占めるようになり、「ジャパン クタニ」のブランドはいやが上にも高まったそうです。現存する半陶半磁を呈する骨董としての青手九谷の多くがこの時期のものと推量され、また近代になって明治前期に輸出された九谷が逆輸入されているものも多いそうです。 青手九谷については、その後も初代徳田八十吉などにより作られ、また現在も工芸品として金沢を中心として売られています。

再興期:古九谷の廃窯から、約一世紀後の文化4年(1807年)に加賀藩が京都から青木木米を招き金沢の春日山(現在の金沢市山の上町)に春日山窯を開かせたのを皮切りに、数々の窯が加賀地方一帯に開かれました。これらの窯の製品を「再興九谷」と称しています。 同じ頃、能美郡の花坂山(現在の小松市八幡)で、新たな陶石が発見され今日まで主要な採石場となっています。これらの隆盛を受け、それまで陶磁器を他国から買い入れていた加賀藩では、文政2年(1819年)に磁器を、翌年に陶器を、それぞれ移入禁止にしています。

この作品で面白いのは葡萄の文様が型による陽刻であることでしょう。この型材による陽刻のような技法はいつ頃のものかは不明です。

上の部分にお醤油、下に刺身なんかがいいかな? 難点は重ねて仕舞えないという収納性が悪い点で、これは明治期にはない?

古九谷というならもったいないが、古い九谷焼としてなら使えそう・・・

早い話が使う側には古九谷であろうがなんであろうが、それは二次的なこと。骨董のゴールテープは使いこなせること。

早い話が使う側には古九谷であろうがなんであろうが、それは二次的なこと。骨董のゴールテープは使いこなせること。子供を疲れさせて寝付かせてからが小生の骨董談義の時間・・、この原稿を作成しているのはやはり夜噺(骨董談義)という時間帯になりますが、最近は子供を寝付かせている間に当方が寝付いている始末です。