***** 定期的な投稿は先週をもって終了とさせていただきます *****。

本日は投稿するのを失念?していた原稿ですが、定期的な投稿は先週をもって終了とさせていただきます。今年は本日をもって終了となります。ご愛読の皆様、良いお年を・・、来年もよろしくお願いしたします。年末年始はまた男の隠れ家にこもります。

本日は原稿を見直したところ、投稿する記事を書いている最中に、横井金谷を整理していたら「その7」の作品の記事を投稿していないことに気がつきました。この文章は夏頃記述し記事のようです。本日はそのままの投稿をさせていただきます。

展示室の展示の模様替えです。

堅山南風の鯉、金重陶陽の蓮葉盆。

浜田庄司「春去春来」の赤絵壷。

最近紹介した虫籠。

茶室や二階は後日また・・。

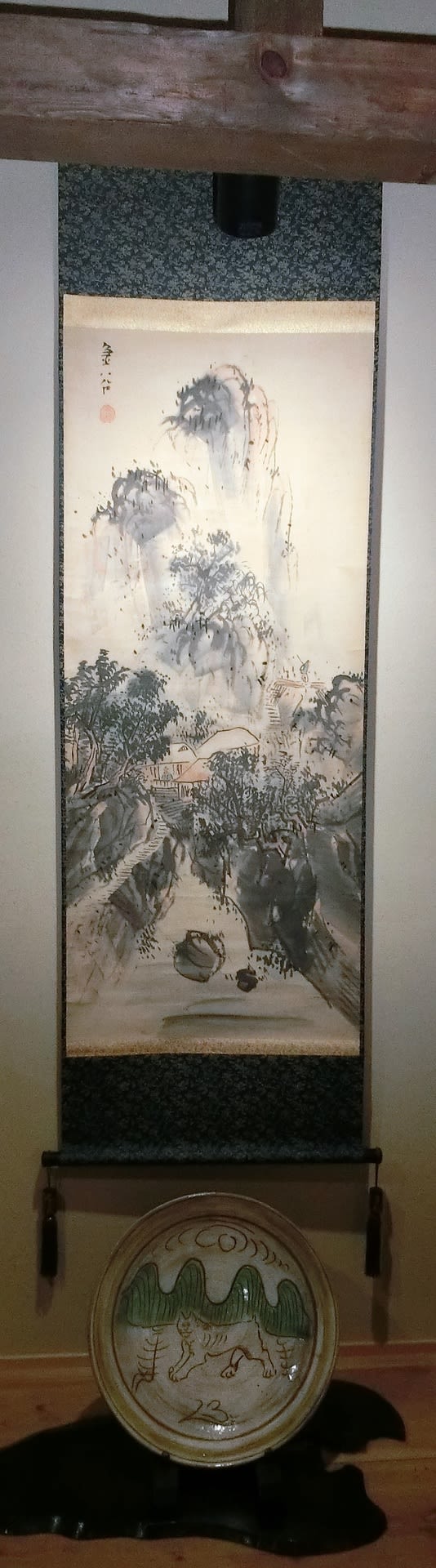

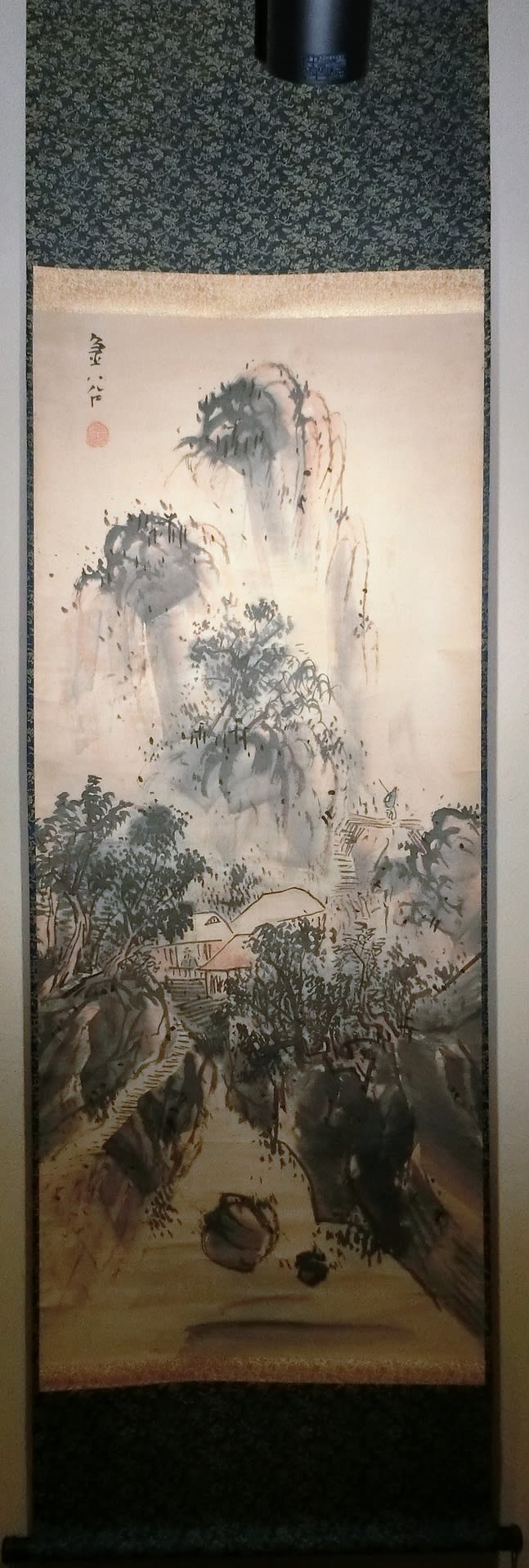

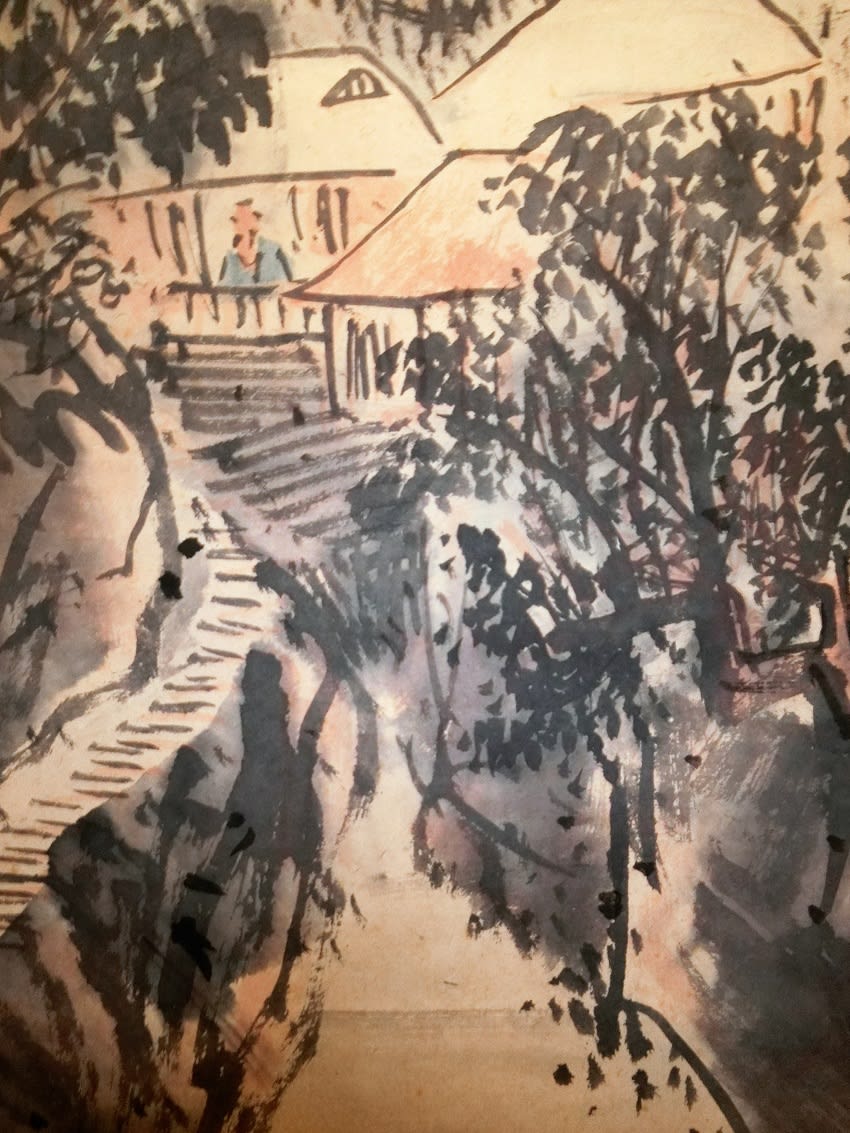

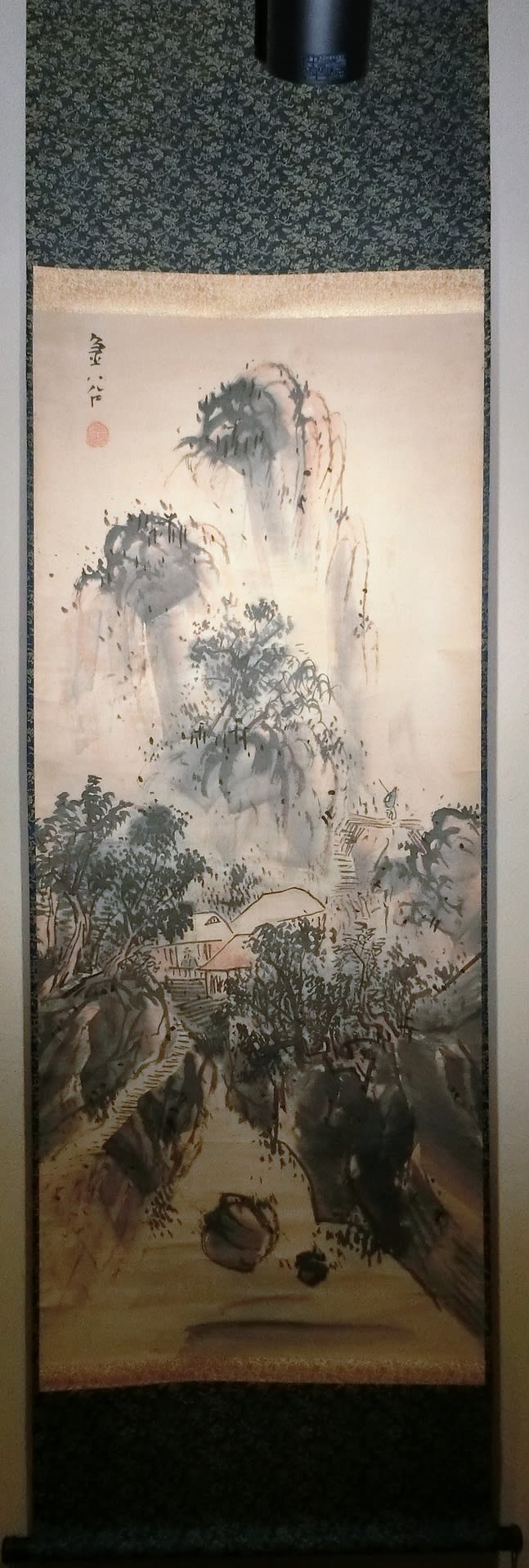

本日の作品は横井金谷の山水画の作品紹介です。

山水画の作品は広い床の間で、つまり広いところで観るのがよいようです。狭い部屋で見ていても味わいが乏しい気がします。都会生活で広い居住空間の少なくなった今ではなかなか望むべくもないことなのですが・・・。

南画は人気がありませんのでいい作品が入手できる機会も多くなっていますから、一度そういう広いところで出来の良い山水画をじっくり観て欲しいものです。ちなみに広いところで観る感覚は美術館では味わえません。他の作品の展示の無い広い床で鑑賞すると美術館とは大いに違う感動があるはずです。

さて本日の作品は観ていて「すとんと納まる作品」のようです。「すとんと納まる作品」というのは表現が難しいですが、ま~お気に入りの作品のひとつということです。

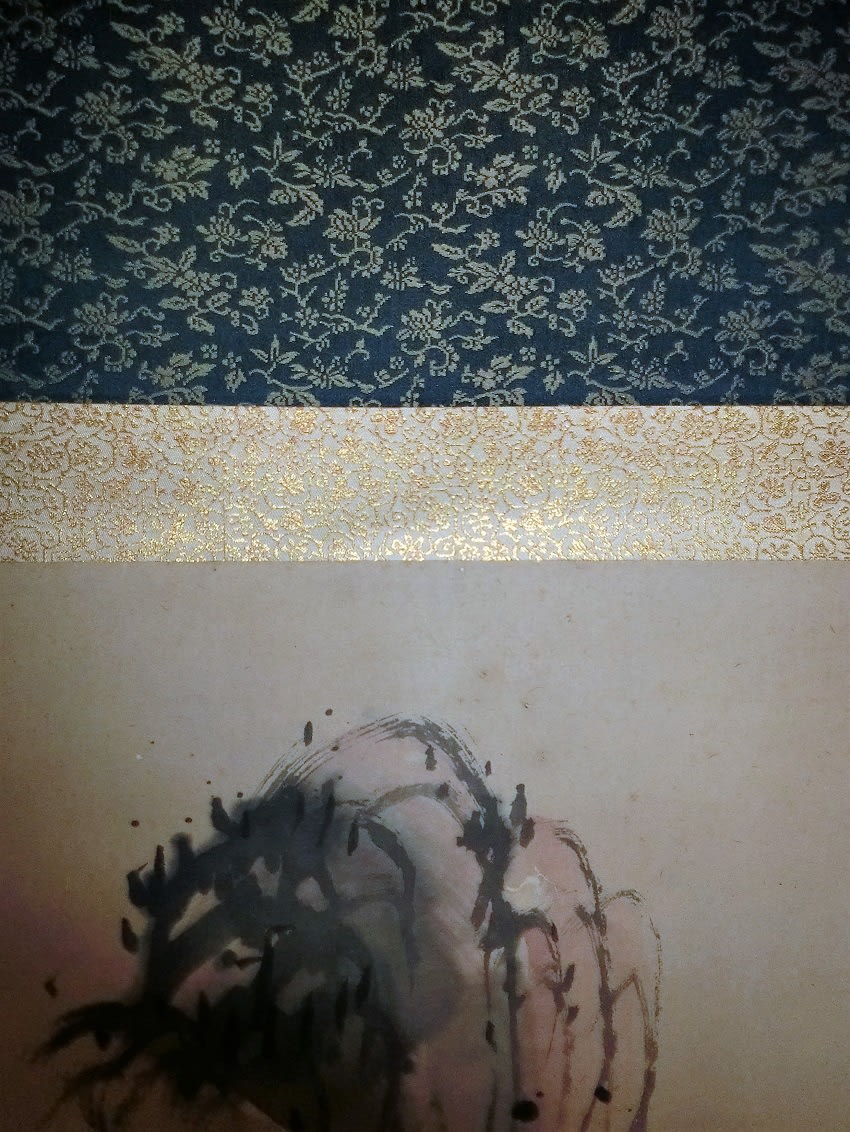

浅絳山水図 その3 伝横井金谷筆 その7(整理番号)

紙本水墨淡彩 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2010*横335 画サイズ:縦1320*横565

横井金谷は紀楳亭(1734年-1832年)と共に、画風が似ていることから近江蕪村と言われている。

紀葉亭は蕪村に師事していましたが、金谷もまた一般には蕪村に師事したと表されることが多いですが、その事実の確認はできていません。『金谷上人行状記』においても蕪村に関する事項は一行もありません。

名古屋において一時期近江出身の南画家張月樵に教えを受けており、張月樵の師松村月渓の最初の師は蕪村であったことから、まったく蕪村と関係がないわけではありませんが・・。事実、蕪村風の画風の絵は金谷が48歳以降から晩年のものです。

下記は参考記事より

*******************************

横井金谷:1761年~1832年(宝暦11年‐天保3年)。江戸後期の浄土宗の僧で,のち修験者となった。絵をよくし,名は妙憧,別号は蝙蝠道人。金谷上人,金谷老人とも呼ばれた。近江国栗太郡の生れ。京都にのぼり,21歳で金谷山極楽寺の住職となった。のち諸国を歴遊し,中年になって名古屋住吉町に住して鈴木鳴門,丹羽嘉信ら文人画家と交わり,また張月樵に絵を学んだ。

「近江蕪村」と呼ばれるほど与謝蕪村に傾倒し,山水,人物を好んで画題とし俳画も描いた。みずからの放浪の生涯を描いた「金谷上人御一代記」を残している。

補足説明

金谷は宝暦11年(1761年)近江栗太郡下笠村(現滋賀県草津市)に、父横井小兵衛時平と母山本氏との間に生まれ、幼名を早松と称した。明和6年(1769年)、母の弟円応上人が住職を務める大阪天満北野村の宗金寺に修行に入る。明和8年(1771年)には近隣の商人伏見屋九兵衛の娘と結婚を約し、また江戸への出奔を試みるなど、良く言えば活発、天衣無縫な面が垣間見られる。

安永3年(1774年)、芝増上寺学寮に入るため江戸に向かい、翌年には早くも五重相伝・血脈相承を修めたが、安永7年(1778年)品川・深川への悪所通いが露見し増上寺を追われ、高野聖に化けるなどして下笠に帰国した。

安永8年(1779年)伏見光月庵主寂門上人や京小松谷龍上人に教授を受けに下笠より通い、また因幡薬師で龍山法印に唯識論を、六条長講堂に法相の碩徳大同坊の講義を聴聞するなど勉学に励んだ。そのかいがあって天明元年(1781年)京北野の金谷山極楽寺の住職となり、山号をもって雅号とした。この頃のことについて、金谷自らが書いた『金谷上人行状記』において、岡崎の俊鳳上人に随って円頓菩薩の大成を相伝し無極の道心者と言われる一方で、博打・浄瑠璃・尺八などの芸事に夢中であったと記載されている。

天明8年(1788年)、正月30日の洛中洛外大火で極楽寺が消失し、負傷した金谷は翌月城之崎へ湯治に出た。翌年3月、長崎を目指し旅立ち、姫路の真光寺や赤穂の大蓮寺などで「円光大師(法然上人)絵詞」を描き、寛政3年(1791年)長崎からの帰途にも諸寺に立ち寄り絵詞を納め、翌年赤穂において浪士原惣右衛門の孫原惣左衛門の娘ひさと婚姻した。ひさを連れ江戸へ旅立つが、名古屋において長子福太郎が誕生し、名古屋で3千石取りの藩士遠山靭負の援助を受け留まる。

享和2年(1802年)法然6百年御忌報恩のため全国48寺に「円光大師絵詞」を納める。文化元年(1804年)7月、京醍醐寺三宝院門主高演大僧正の大峰入り(大峰山に登っての修行)に斧役として従い、8月その功により「法印大先達」の称号と「紫衣」を賜り、名古屋に帰宅した。

文化2年(1805年)東海道遊行の旅に出、諸寺に絵を納め、文政7年(1824年)故郷近江に戻り大津坂本に草庵「常楽庵」を結び、天保3年1月10日(1832年2月1日)大津坂本にて死去した。

横井金谷は紀葉亭(1734年-1832年)と共に、画風が似ていることから近江蕪村と言われる。紀葉亭は蕪村に師事していたが、金谷は一般には蕪村に師事したと表されることが多いが、その事実の確認はできていない。『金谷上人行状記』においても蕪村に関する事項は一行もない。但し、名古屋において一時期近江出身の南画家張月樵に教えを受けており、張月樵の師松村月渓の最初の師は蕪村であったことから、まったく蕪村と関係がないわけではない。事実、蕪村風の画風の絵は金谷が48歳以降から晩年のものであって蕪村の死後からです。

彼は若いときから絵を独習し、特定の師についたわけではないが、与謝蕪村に傾倒していたため、紀楳亭とともに「近江蕪村」とも称された。63歳で坂本に住居を定め、草庵「常楽房」を営んだ。彼は、天保3年(1832)72歳で没するまで、ここで暮らした。この頃の金谷の画賛には「金谷道人滋賀山寺に於いて写す」「台嶺麓下金谷写す」などと記されている。おそらく大津の山水の美しさが、晩年の金谷の心をとらえたのであろう。

*******************************

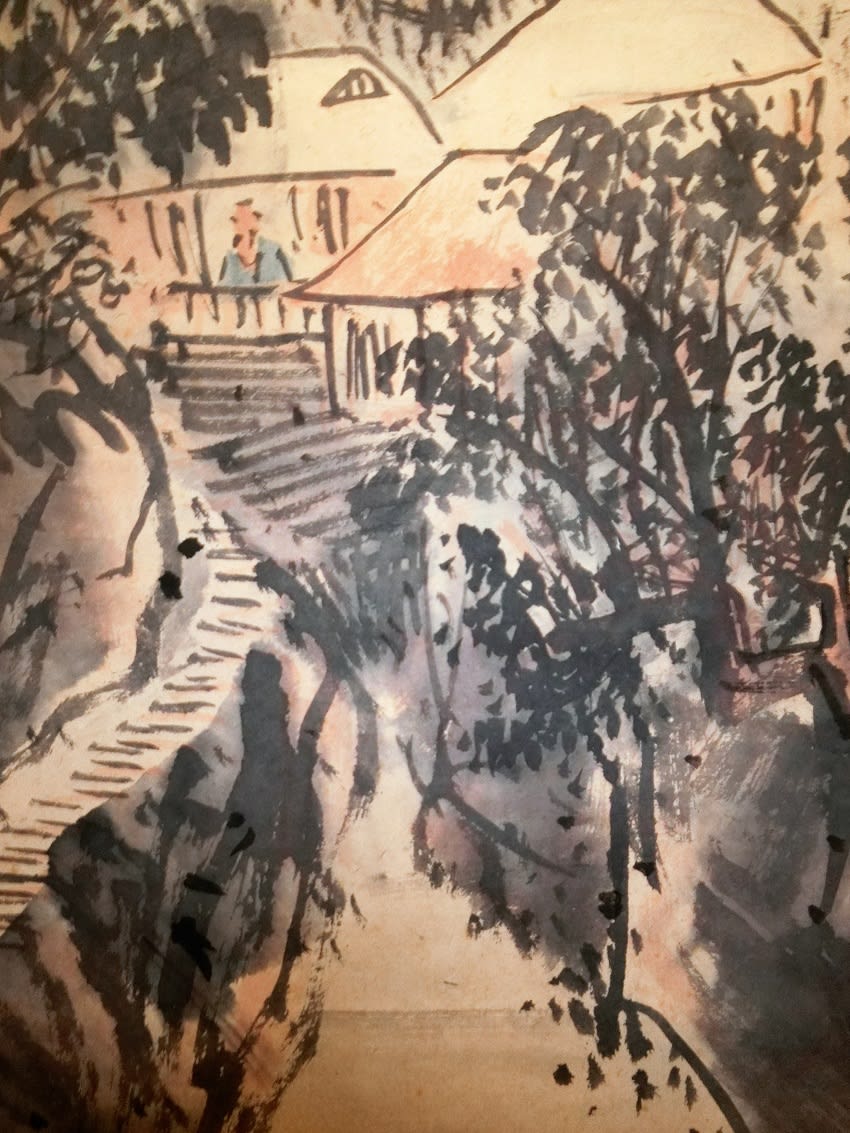

55歳を迎えた文化12年(1815年)以降では、「吾五十有五而志学」(われ五十有五にして学を志す)の遊印を用いた作品が多く、蕪村画写しを盛んに描きました。蕪村の画風が強く見られるのは、晩年近江移住前後の餐霞洞・常楽山房(晩年の画室)時代です。近江蕪村と称される理由もそのことによります。本作品の印章の欠け具合、落款、作風から蕪村写しではないにしろ、この時期の作と推察されます。

本作品を稚拙と嘲笑うか、いいな~と思うかは評価の分かれるところでしょう。

今では10分の1以下の値段になったと言われていますが、一時期は近江蕪村と称されて人気を博したことから非常に贋作が多いようです。稚拙なところがあるので、贋作も描きやすかったのでしょう。

*骨董はまさに真贋の森、迷ったら自分で道を切り開くしかない森です。今も尚、森を彷徨う旅人のようですが、だいぶ方向感覚は整ってきました。

ご愛読いただいた皆様、良いお年を・・。

本日は投稿するのを失念?していた原稿ですが、定期的な投稿は先週をもって終了とさせていただきます。今年は本日をもって終了となります。ご愛読の皆様、良いお年を・・、来年もよろしくお願いしたします。年末年始はまた男の隠れ家にこもります。

本日は原稿を見直したところ、投稿する記事を書いている最中に、横井金谷を整理していたら「その7」の作品の記事を投稿していないことに気がつきました。この文章は夏頃記述し記事のようです。本日はそのままの投稿をさせていただきます。

展示室の展示の模様替えです。

堅山南風の鯉、金重陶陽の蓮葉盆。

浜田庄司「春去春来」の赤絵壷。

最近紹介した虫籠。

茶室や二階は後日また・・。

本日の作品は横井金谷の山水画の作品紹介です。

山水画の作品は広い床の間で、つまり広いところで観るのがよいようです。狭い部屋で見ていても味わいが乏しい気がします。都会生活で広い居住空間の少なくなった今ではなかなか望むべくもないことなのですが・・・。

南画は人気がありませんのでいい作品が入手できる機会も多くなっていますから、一度そういう広いところで出来の良い山水画をじっくり観て欲しいものです。ちなみに広いところで観る感覚は美術館では味わえません。他の作品の展示の無い広い床で鑑賞すると美術館とは大いに違う感動があるはずです。

さて本日の作品は観ていて「すとんと納まる作品」のようです。「すとんと納まる作品」というのは表現が難しいですが、ま~お気に入りの作品のひとつということです。

浅絳山水図 その3 伝横井金谷筆 その7(整理番号)

紙本水墨淡彩 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2010*横335 画サイズ:縦1320*横565

横井金谷は紀楳亭(1734年-1832年)と共に、画風が似ていることから近江蕪村と言われている。

紀葉亭は蕪村に師事していましたが、金谷もまた一般には蕪村に師事したと表されることが多いですが、その事実の確認はできていません。『金谷上人行状記』においても蕪村に関する事項は一行もありません。

名古屋において一時期近江出身の南画家張月樵に教えを受けており、張月樵の師松村月渓の最初の師は蕪村であったことから、まったく蕪村と関係がないわけではありませんが・・。事実、蕪村風の画風の絵は金谷が48歳以降から晩年のものです。

下記は参考記事より

*******************************

横井金谷:1761年~1832年(宝暦11年‐天保3年)。江戸後期の浄土宗の僧で,のち修験者となった。絵をよくし,名は妙憧,別号は蝙蝠道人。金谷上人,金谷老人とも呼ばれた。近江国栗太郡の生れ。京都にのぼり,21歳で金谷山極楽寺の住職となった。のち諸国を歴遊し,中年になって名古屋住吉町に住して鈴木鳴門,丹羽嘉信ら文人画家と交わり,また張月樵に絵を学んだ。

「近江蕪村」と呼ばれるほど与謝蕪村に傾倒し,山水,人物を好んで画題とし俳画も描いた。みずからの放浪の生涯を描いた「金谷上人御一代記」を残している。

補足説明

金谷は宝暦11年(1761年)近江栗太郡下笠村(現滋賀県草津市)に、父横井小兵衛時平と母山本氏との間に生まれ、幼名を早松と称した。明和6年(1769年)、母の弟円応上人が住職を務める大阪天満北野村の宗金寺に修行に入る。明和8年(1771年)には近隣の商人伏見屋九兵衛の娘と結婚を約し、また江戸への出奔を試みるなど、良く言えば活発、天衣無縫な面が垣間見られる。

安永3年(1774年)、芝増上寺学寮に入るため江戸に向かい、翌年には早くも五重相伝・血脈相承を修めたが、安永7年(1778年)品川・深川への悪所通いが露見し増上寺を追われ、高野聖に化けるなどして下笠に帰国した。

安永8年(1779年)伏見光月庵主寂門上人や京小松谷龍上人に教授を受けに下笠より通い、また因幡薬師で龍山法印に唯識論を、六条長講堂に法相の碩徳大同坊の講義を聴聞するなど勉学に励んだ。そのかいがあって天明元年(1781年)京北野の金谷山極楽寺の住職となり、山号をもって雅号とした。この頃のことについて、金谷自らが書いた『金谷上人行状記』において、岡崎の俊鳳上人に随って円頓菩薩の大成を相伝し無極の道心者と言われる一方で、博打・浄瑠璃・尺八などの芸事に夢中であったと記載されている。

天明8年(1788年)、正月30日の洛中洛外大火で極楽寺が消失し、負傷した金谷は翌月城之崎へ湯治に出た。翌年3月、長崎を目指し旅立ち、姫路の真光寺や赤穂の大蓮寺などで「円光大師(法然上人)絵詞」を描き、寛政3年(1791年)長崎からの帰途にも諸寺に立ち寄り絵詞を納め、翌年赤穂において浪士原惣右衛門の孫原惣左衛門の娘ひさと婚姻した。ひさを連れ江戸へ旅立つが、名古屋において長子福太郎が誕生し、名古屋で3千石取りの藩士遠山靭負の援助を受け留まる。

享和2年(1802年)法然6百年御忌報恩のため全国48寺に「円光大師絵詞」を納める。文化元年(1804年)7月、京醍醐寺三宝院門主高演大僧正の大峰入り(大峰山に登っての修行)に斧役として従い、8月その功により「法印大先達」の称号と「紫衣」を賜り、名古屋に帰宅した。

文化2年(1805年)東海道遊行の旅に出、諸寺に絵を納め、文政7年(1824年)故郷近江に戻り大津坂本に草庵「常楽庵」を結び、天保3年1月10日(1832年2月1日)大津坂本にて死去した。

横井金谷は紀葉亭(1734年-1832年)と共に、画風が似ていることから近江蕪村と言われる。紀葉亭は蕪村に師事していたが、金谷は一般には蕪村に師事したと表されることが多いが、その事実の確認はできていない。『金谷上人行状記』においても蕪村に関する事項は一行もない。但し、名古屋において一時期近江出身の南画家張月樵に教えを受けており、張月樵の師松村月渓の最初の師は蕪村であったことから、まったく蕪村と関係がないわけではない。事実、蕪村風の画風の絵は金谷が48歳以降から晩年のものであって蕪村の死後からです。

彼は若いときから絵を独習し、特定の師についたわけではないが、与謝蕪村に傾倒していたため、紀楳亭とともに「近江蕪村」とも称された。63歳で坂本に住居を定め、草庵「常楽房」を営んだ。彼は、天保3年(1832)72歳で没するまで、ここで暮らした。この頃の金谷の画賛には「金谷道人滋賀山寺に於いて写す」「台嶺麓下金谷写す」などと記されている。おそらく大津の山水の美しさが、晩年の金谷の心をとらえたのであろう。

*******************************

55歳を迎えた文化12年(1815年)以降では、「吾五十有五而志学」(われ五十有五にして学を志す)の遊印を用いた作品が多く、蕪村画写しを盛んに描きました。蕪村の画風が強く見られるのは、晩年近江移住前後の餐霞洞・常楽山房(晩年の画室)時代です。近江蕪村と称される理由もそのことによります。本作品の印章の欠け具合、落款、作風から蕪村写しではないにしろ、この時期の作と推察されます。

本作品を稚拙と嘲笑うか、いいな~と思うかは評価の分かれるところでしょう。

今では10分の1以下の値段になったと言われていますが、一時期は近江蕪村と称されて人気を博したことから非常に贋作が多いようです。稚拙なところがあるので、贋作も描きやすかったのでしょう。

*骨董はまさに真贋の森、迷ったら自分で道を切り開くしかない森です。今も尚、森を彷徨う旅人のようですが、だいぶ方向感覚は整ってきました。

ご愛読いただいた皆様、良いお年を・・。