同郷にちなんだ画家の作品を蒐集していますが、最近はなかなかいい作品の入手が難しくなっています。日本画では寺崎廣業、平福父子、福田豊四郎、蓑虫山人、倉田松濤、洋画では伊勢正義などですが、インターネットオークションや有力なオークション、地元の骨董店でさえもいい作品の数が少なくなりました。人気のないせいか、市場に作品数が少なくなっているのかは分かりませんが、各々150を超える作品数を蒐集したので、「そろそろもういいかな。」ということが当方の探す意力低下が影響しているのかもしれません。

そんな焦り?が目に付く廉価な作品に手を出すということになっている・・・。

左の作品が5000円程度、右の作品が1000円にて入手・・。特に右の作品は明らかに肉筆ですが「工芸品」として出されていました。

まずは上記写真の左の写真の作品です。

初冬晩景図 寺崎廣業筆 大正2年(1913年)頃 その141

絹本水墨着色軸装 軸先象牙

1928年(昭和3年)初夏・門下生鳥谷幡山鑑定極箱

全体サイズ:横615*縦2115 画サイズ:横410*縦1130

寺崎廣業の門下の鳥谷幡山が鑑定しています。意外にこの方の鑑定は筋がいい・・。ただし偽の鑑定があるので要注意ですね。

大正期なってからの作品です。この頃は寺崎廣業の最盛期ですが、逆に依頼に応じて多くの作品を描いたため、後年になって評価が下がっています。

明治期の美人画などの作品から、この頃から本格的に山岳を描いたため、作品数の少ない美人画に人気が集まっています。

ただし、当時は同じ山岳画を描いていた横山大観と並び称せられていて、その当時は人気が高かった画家のひとりです。

鑑定箱書と作品中の落款と印章は下記の写真のとおりです。

工藝作品とされていたのは下記の作品です。

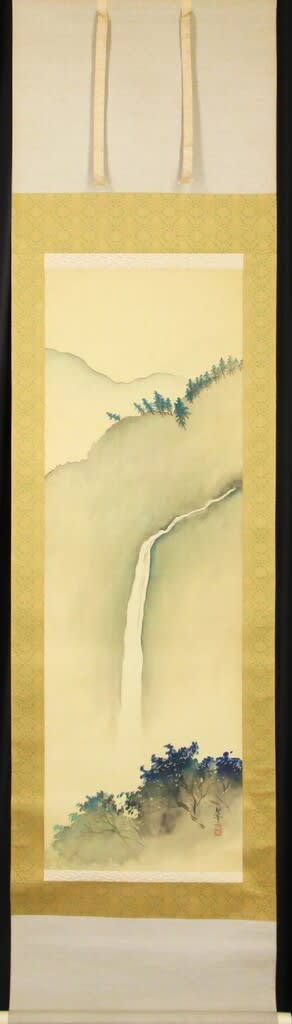

瀑布夏景山水図 寺崎廣業筆 その142

絹本水墨淡彩軸装 軸先樹脂 合箱

全体サイズ:縦2150*横620 画サイズ:縦1260*横420

こちらは明治期に描かれた作品です。

肉筆と手彩色による工芸品の判別は紙本であろうと絹本であろうと非常に難しいのは事実です。

手彩色では滲みやドットなどからはまったく解りませんね。墨のドットからは判断できるのかな?

当方の入手理由は工芸品か否かの判断材料としてのこと・・。

この青色を滲ませた手法は寺崎廣業が山岳を描くにあたって幾つかの作品に試していますね。

最初の作品が明治末から大正期にかけての作と推定され、ふたつめの作品は明治40年までの作と推定されますが、作風は似通っていますね。

絹本では印刷のドットと絹の縫い目とが判別しづらいのですが、この点から工芸品と判断したのかもしれません。されに軸先が樹脂であることや合箱も相まっての工芸品との判断であったのでしょうが、これは後年改装したせいかもしれません。

*下記の写真のように本日の2作品は同一印章が押印されていますが、この印は明治期と大正期にわたって数多くの作品に押印されています。

ここまで?蒐集した郷里と縁のあった画家の作品は、廉価に魅入られることなく、今後はじっくりと腰を据えて蒐集することにします。