最近畑で採れるのは茄子、採れたての茄子を焼いたのは最高ですが、そこで思い出したのが大きな徳利・・。

朝鮮唐津風・・??? ところで朝鮮唐津の作品は非常に珍重されていますが、小生にはいまひとつその良さがピンときません。

水指や花入、茶碗などの茶器やぐいのみなどの部類が垂涎の的とされていますが、どこがいいのだろう? 骨董店の茶席で一生懸命に朝鮮唐津の花入にスプレーで水を吹きかけていましたが(備前などの作品は水を含むと景色が見栄えするので、こういうことはよくやります。)、どこがいのかな?

釉薬の掛け合わせの作品ならもっと面白い作品が数多くありますが、朝鮮唐津偏重の一端ではないのだろうか? 珍重されるが故に贋作も多いし、見分け方も難儀な分野です。

当方では産地不明の「茄子」 畑の大物の茄子と同じ、玄関に置いておいたら義母も「あら! 茄子!」だと・・。

畑の大物の茄子と同じ、玄関に置いておいたら義母も「あら! 茄子!」だと・・。

本作品は熱気ムンムンの屋根裏を捜してダンボールから引っ張り出してきました。とにもかくにも採れたて茄子は美味しい!

さて先日のNHKで放映された日曜美術館の特集では川端龍子を取り上げていました。出光美術館で展覧会があるようです。

川端龍子の作品は父の友人に福田豊四郎氏がいたこともあり、当方でも幾つかの作品が旧蔵されていました。現在は旧蔵されている作品は一作品(本ブログに投稿されていますが、詳細は後日)ですが、母方の実家にも所蔵されていました。その作品が下記の作品です。

東海第一日 川端龍子筆

紙本着色絹装軸装軸先象牙太巻箱二重箱

全体サイズ:横745*縦1795 画サイズ:縦473*横575

第62回鑑賞会出品作品 須磨家旧蔵品

昭和30年25万で叔父が購入したようです。「須磨家画舫 本間儀一郎(秋田県 大曲市)」旧蔵とと記録にあります。叔父が亡くなって思文閣に売却しようとして買取価格として評価された金額は80万(10年前)。その値段で小生に引き取らないかと打診されましたが、当時は家内が闘病中でしたので、残念ながら断念しました。

その後、上記の作品は母の実家では思文閣ではないところに手放されたようです。今では叔父が大好きな作品であったこともあり「私の探し物」の作品のひとつになっています。

川端龍子の作品というと食指が動くのは上記のような背景が小生にあるからかもしれません。本日は下記の作品の紹介です。

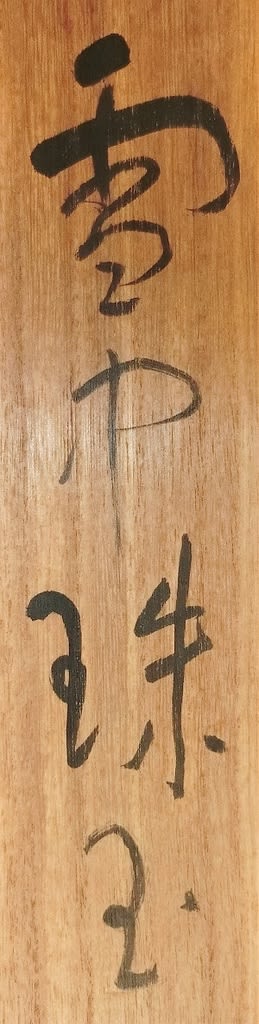

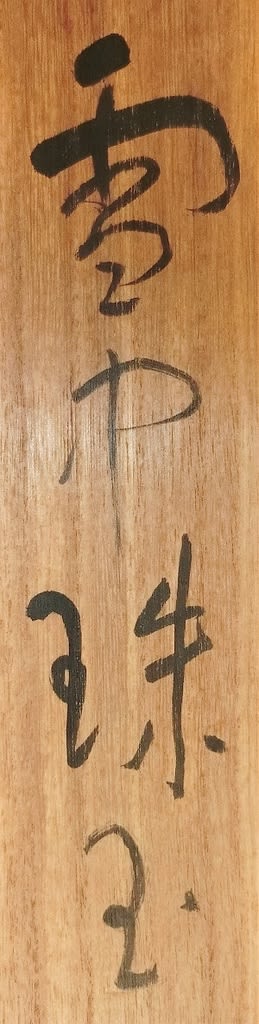

雪中珠玉 川端龍子筆 その3

絹本着色軸装 軸先象牙 大正11年正月作記 共箱二重箱

全体サイズ:縦2160*横652 画サイズ:縦1400*横505

描いているのは万年青(おもと)で、「雪中珠玉」とは雪に映えて植物が美しいという意味でしょう。「おもと」は「万年青」とかいて「おもと」と読むように、一年中緑の葉を保っている植物。昔から縁起物とされる植物ですが、特に引っ越しの際の縁起物とされています。また長寿のお祝いなどにも喜ばれる品です。

さらに実のついた万年青は子孫繁栄を象徴し、より縁起が良いとされます。また万年青は鬼門に置くと家相のマイナスを和らげるともいいます。万年青を置く方角は鬼門(北東)です。北東に万年青を置く事で鬼門封じといって、鬼門から悪い気が入るのを防ぐと言い伝えられています。

万年青(おもと)を知らない方も多いと思います。小生は家内から教わりました。作品を見るなり「これは万年青(おもと)だね。」と・・・。家内は小生の知らないことをたくさん知っているようです。

*********************************

万年青(おもと):栽培の歴史は300年とも400年以上とも言われる。古くは徳川家康が江戸城へ入る時、家臣の中に万年青を献上したものがいるとも伝えられる。

江戸時代は主に大名のもとで栽培が行われた。元禄から享保年間の書物には斑入りの万年青が掲載されたものがある。このころより、栽培がある程度は一般庶民にも広がったようである。

文化文政のころには、縞や矮性のものも栽培されるようになり、その一部は利殖の対象となった。このころは他に錦糸南天や松葉蘭なども同様に持て囃され、一種のブームとして狂乱的な状況があったようで、その中で一部の万年青には一芽百両と言ったとんでもない価格がついた例もあったという。

解説書として長生主人「金生樹譜万年青譜」(1833)などが出版された。これらは天保の改革の際の規制の対象となった。植木鉢にも専用の万年青鉢が作られた。 明治に入り、栽培の中心は武士階級から富裕階層へと移った。1877年頃には京都を中心に大きなブームがあり、1鉢1000円(現代の1億円に相当)という例があった。その後も何度かのブームを繰り返しながら推移している。

愛好者団体としては、1931年に日本万年青聯合会(1945年に日本万年青連合会に改名)という全国組織が結成され、1992年に当時の文部省の許可を受け社団法人日本おもと協会となり、2011年に内閣府の正式の認可を受け公益社団法人日本おもと協会(品種登録および栽培啓蒙を行っている)となり、現在に至る。

*********************************

「さらには実のついた万年青は子孫繁栄を象徴し、より縁起が良いとされます。」ん~、我が家にはぴったし!

*********************************

「おもと」は「万年青」とかいて「おもと」と読むように、一年中緑の葉を保っている植物。昔から縁起物とされる植物ですが、特に引っ越しの際に活躍します。また長寿のお祝いなどにも喜ばれる品です。葉の美しさ、珍奇さを鑑賞する植物として愛好家も多い植物です。ユリ科の常緑多年草で、日当たりの悪いところでも青々として、強健な性質から何時しか縁起の良い植物とされ、品種改良も進んだようです。さらには実のついた万年青は子孫繁栄を象徴し、より縁起が良いとされます。

*********************************

「徳川家康が駿河から江戸へと城を変わる際にまず3本の万年青を持ち込んだ。」というエピソードからの縁起物? これも知らなかった。

*********************************

引っ越しの際、他の荷物に先立って、万年青を運び込むと、運が開けるといいます。このような慣習ができたのは徳川家康が駿河から江戸へと城を変わる際にまず3本の万年青を持ち込んだというエピソードもあり、そのエピソードにあやかろうとしたという説もあります。引っ越しの日が吉日に当たらない場合は、先に吉日を選んで万年青だけを持ち込んでおくと、その日に引っ越したことになるともいいます。また万年青は鬼門に置くと家相のマイナスを和らげるともいいます。万年青を置く方角は鬼門(北東)です。北東に万年青を置く事で鬼門封じといって、鬼門から悪い気が入るのを防ぐと言い伝えられている。

*********************************

「北東に万年青を置く事で鬼門封じといって、鬼門から悪い気が入るのを防ぐと言い伝えられている。」ということで、飾るのは北側。床の間が基本的に北側が多いのは鬼門を防御するというものを置くためでははなかろうか?

*********************************

*お祝い事などの際にかける掛け軸にはやはりおめでたい図柄(吉祥図)が好まれますが、その中に万年青が描かれることも多いです。掛け軸ではさすがに万年青が主役といったものは少なく、脇役といった感じでわきの方や下の方に描かれていることが多いです。また、陶磁器にも万年青が描かれることがしばしばあります。おめでたいということで、引越祝いや長寿のお祝いなどに人気があります。

*********************************

「掛け軸ではさすがに万年青が主役といったものは少なく、脇役といった感じでわきの方や下の方に描かれていることが多いです。」と記されていますが、本作品は「万年青が主役」の作品で、川端龍子の真作と判断しています。しかも縁起物・・。

*********************************

大正11年頃の川端龍子:1921年(大正10年)に発表された作品『火生』は日本神話の英雄「ヤマトタケル」を描いた。赤い体を包むのは黄金の炎。命を宿したかのような動き、若き画家の野望がみなぎる、激しさに満ちた作品である。しかし、この絵が物議をかもした。当時の日本画壇では、個人が小さな空間で絵を鑑賞する「床の間芸術」と呼ばれるようなものが主流であった。繊細で優美な作品が持てはやされていた。龍子の激しい色使いと筆致は、粗暴で鑑賞に耐えないといわれた。

*********************************

人間はいつか死ぬもの、いつかはひとりになるもの。その孤独に耐えられるかは小生も自信がない。大切な人を失い、自分も病気になったこともある、そういう経験を踏まえた自分だから、普段からそういうもいのを意識しています。

お金も地位も、時には友人さえもその孤独の前にはあまりにも無力です。心の支えは自我にしかないのですが、唯一家族は大いに支えになります。人間はその孤独の乗り越えるために子孫繁栄を願うのです。

結婚しない、子供を作らないはいつか大きなつけが本人に回ってきます。外食、ゴルフなどで家族大切にしない方も同様ですよ。

朝鮮唐津風・・??? ところで朝鮮唐津の作品は非常に珍重されていますが、小生にはいまひとつその良さがピンときません。

水指や花入、茶碗などの茶器やぐいのみなどの部類が垂涎の的とされていますが、どこがいいのだろう? 骨董店の茶席で一生懸命に朝鮮唐津の花入にスプレーで水を吹きかけていましたが(備前などの作品は水を含むと景色が見栄えするので、こういうことはよくやります。)、どこがいのかな?

釉薬の掛け合わせの作品ならもっと面白い作品が数多くありますが、朝鮮唐津偏重の一端ではないのだろうか? 珍重されるが故に贋作も多いし、見分け方も難儀な分野です。

当方では産地不明の「茄子」

畑の大物の茄子と同じ、玄関に置いておいたら義母も「あら! 茄子!」だと・・。

畑の大物の茄子と同じ、玄関に置いておいたら義母も「あら! 茄子!」だと・・。本作品は熱気ムンムンの屋根裏を捜してダンボールから引っ張り出してきました。とにもかくにも採れたて茄子は美味しい!

さて先日のNHKで放映された日曜美術館の特集では川端龍子を取り上げていました。出光美術館で展覧会があるようです。

川端龍子の作品は父の友人に福田豊四郎氏がいたこともあり、当方でも幾つかの作品が旧蔵されていました。現在は旧蔵されている作品は一作品(本ブログに投稿されていますが、詳細は後日)ですが、母方の実家にも所蔵されていました。その作品が下記の作品です。

東海第一日 川端龍子筆

紙本着色絹装軸装軸先象牙太巻箱二重箱

全体サイズ:横745*縦1795 画サイズ:縦473*横575

第62回鑑賞会出品作品 須磨家旧蔵品

昭和30年25万で叔父が購入したようです。「須磨家画舫 本間儀一郎(秋田県 大曲市)」旧蔵とと記録にあります。叔父が亡くなって思文閣に売却しようとして買取価格として評価された金額は80万(10年前)。その値段で小生に引き取らないかと打診されましたが、当時は家内が闘病中でしたので、残念ながら断念しました。

その後、上記の作品は母の実家では思文閣ではないところに手放されたようです。今では叔父が大好きな作品であったこともあり「私の探し物」の作品のひとつになっています。

川端龍子の作品というと食指が動くのは上記のような背景が小生にあるからかもしれません。本日は下記の作品の紹介です。

雪中珠玉 川端龍子筆 その3

絹本着色軸装 軸先象牙 大正11年正月作記 共箱二重箱

全体サイズ:縦2160*横652 画サイズ:縦1400*横505

描いているのは万年青(おもと)で、「雪中珠玉」とは雪に映えて植物が美しいという意味でしょう。「おもと」は「万年青」とかいて「おもと」と読むように、一年中緑の葉を保っている植物。昔から縁起物とされる植物ですが、特に引っ越しの際の縁起物とされています。また長寿のお祝いなどにも喜ばれる品です。

さらに実のついた万年青は子孫繁栄を象徴し、より縁起が良いとされます。また万年青は鬼門に置くと家相のマイナスを和らげるともいいます。万年青を置く方角は鬼門(北東)です。北東に万年青を置く事で鬼門封じといって、鬼門から悪い気が入るのを防ぐと言い伝えられています。

万年青(おもと)を知らない方も多いと思います。小生は家内から教わりました。作品を見るなり「これは万年青(おもと)だね。」と・・・。家内は小生の知らないことをたくさん知っているようです。

*********************************

万年青(おもと):栽培の歴史は300年とも400年以上とも言われる。古くは徳川家康が江戸城へ入る時、家臣の中に万年青を献上したものがいるとも伝えられる。

江戸時代は主に大名のもとで栽培が行われた。元禄から享保年間の書物には斑入りの万年青が掲載されたものがある。このころより、栽培がある程度は一般庶民にも広がったようである。

文化文政のころには、縞や矮性のものも栽培されるようになり、その一部は利殖の対象となった。このころは他に錦糸南天や松葉蘭なども同様に持て囃され、一種のブームとして狂乱的な状況があったようで、その中で一部の万年青には一芽百両と言ったとんでもない価格がついた例もあったという。

解説書として長生主人「金生樹譜万年青譜」(1833)などが出版された。これらは天保の改革の際の規制の対象となった。植木鉢にも専用の万年青鉢が作られた。 明治に入り、栽培の中心は武士階級から富裕階層へと移った。1877年頃には京都を中心に大きなブームがあり、1鉢1000円(現代の1億円に相当)という例があった。その後も何度かのブームを繰り返しながら推移している。

愛好者団体としては、1931年に日本万年青聯合会(1945年に日本万年青連合会に改名)という全国組織が結成され、1992年に当時の文部省の許可を受け社団法人日本おもと協会となり、2011年に内閣府の正式の認可を受け公益社団法人日本おもと協会(品種登録および栽培啓蒙を行っている)となり、現在に至る。

*********************************

「さらには実のついた万年青は子孫繁栄を象徴し、より縁起が良いとされます。」ん~、我が家にはぴったし!

*********************************

「おもと」は「万年青」とかいて「おもと」と読むように、一年中緑の葉を保っている植物。昔から縁起物とされる植物ですが、特に引っ越しの際に活躍します。また長寿のお祝いなどにも喜ばれる品です。葉の美しさ、珍奇さを鑑賞する植物として愛好家も多い植物です。ユリ科の常緑多年草で、日当たりの悪いところでも青々として、強健な性質から何時しか縁起の良い植物とされ、品種改良も進んだようです。さらには実のついた万年青は子孫繁栄を象徴し、より縁起が良いとされます。

*********************************

「徳川家康が駿河から江戸へと城を変わる際にまず3本の万年青を持ち込んだ。」というエピソードからの縁起物? これも知らなかった。

*********************************

引っ越しの際、他の荷物に先立って、万年青を運び込むと、運が開けるといいます。このような慣習ができたのは徳川家康が駿河から江戸へと城を変わる際にまず3本の万年青を持ち込んだというエピソードもあり、そのエピソードにあやかろうとしたという説もあります。引っ越しの日が吉日に当たらない場合は、先に吉日を選んで万年青だけを持ち込んでおくと、その日に引っ越したことになるともいいます。また万年青は鬼門に置くと家相のマイナスを和らげるともいいます。万年青を置く方角は鬼門(北東)です。北東に万年青を置く事で鬼門封じといって、鬼門から悪い気が入るのを防ぐと言い伝えられている。

*********************************

「北東に万年青を置く事で鬼門封じといって、鬼門から悪い気が入るのを防ぐと言い伝えられている。」ということで、飾るのは北側。床の間が基本的に北側が多いのは鬼門を防御するというものを置くためでははなかろうか?

*********************************

*お祝い事などの際にかける掛け軸にはやはりおめでたい図柄(吉祥図)が好まれますが、その中に万年青が描かれることも多いです。掛け軸ではさすがに万年青が主役といったものは少なく、脇役といった感じでわきの方や下の方に描かれていることが多いです。また、陶磁器にも万年青が描かれることがしばしばあります。おめでたいということで、引越祝いや長寿のお祝いなどに人気があります。

*********************************

「掛け軸ではさすがに万年青が主役といったものは少なく、脇役といった感じでわきの方や下の方に描かれていることが多いです。」と記されていますが、本作品は「万年青が主役」の作品で、川端龍子の真作と判断しています。しかも縁起物・・。

*********************************

大正11年頃の川端龍子:1921年(大正10年)に発表された作品『火生』は日本神話の英雄「ヤマトタケル」を描いた。赤い体を包むのは黄金の炎。命を宿したかのような動き、若き画家の野望がみなぎる、激しさに満ちた作品である。しかし、この絵が物議をかもした。当時の日本画壇では、個人が小さな空間で絵を鑑賞する「床の間芸術」と呼ばれるようなものが主流であった。繊細で優美な作品が持てはやされていた。龍子の激しい色使いと筆致は、粗暴で鑑賞に耐えないといわれた。

*********************************

人間はいつか死ぬもの、いつかはひとりになるもの。その孤独に耐えられるかは小生も自信がない。大切な人を失い、自分も病気になったこともある、そういう経験を踏まえた自分だから、普段からそういうもいのを意識しています。

お金も地位も、時には友人さえもその孤独の前にはあまりにも無力です。心の支えは自我にしかないのですが、唯一家族は大いに支えになります。人間はその孤独の乗り越えるために子孫繁栄を願うのです。

結婚しない、子供を作らないはいつか大きなつけが本人に回ってきます。外食、ゴルフなどで家族大切にしない方も同様ですよ。