2014年4月30日 【北陸から若狭へ2014】 福井県

熊川宿 重要伝統的建造物群保存地区

福井県三方上中郡若狭町熊川

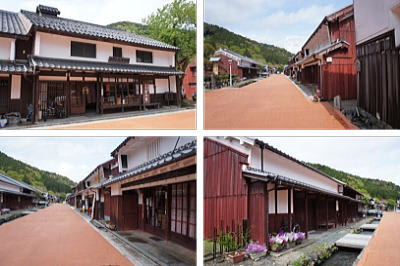

熊川の宿は、若狭から京都を結ぶ重要な宿場で、特に天正17年以来発展を続けました。奉行所・番所・お蔵屋敷の跡が残り、情緒あふれる街道沿いには、昔ながらの用水路が流れています。豊臣時代から藩政末期におよぶ古文書・御用日記なども保存されています。熊川宿は、重要伝統的建造物群保存地区に選定され、往年の繁栄を偲ぶ町並みが保存されています。 ふくいドットコム

18世紀後半より大量の鯖が若狭から京へと運ばれた事から、鯖街道と呼ばれるようになった鯖街道。この街道にある熊川宿は、天正17年(1589年)、熊川が交通と軍事において重要な場所であることから、秀吉に重用され、若狭の領主となった浅野長政により作られた宿場町です。現在は国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されており、古い建物を生かした資料館や喫茶店を散策することができます。熊川の町並みの特徴は、街道に面して多様な形式の建物が建ち並んでいるところです。福ふくガイド

※敦賀駅からJRで上中駅へ。そこからバス利用。若狭熊川で下車。アクセスは悪いぞ!

▲多分東口?の高札場風案内板

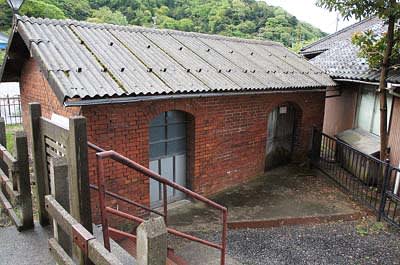

▲熊川番所正門:宿場町入口にあった番所をもとの場所に復元。

▲?

▲ふくいの伝統的民家

▲旧逸見勘兵衛家▼町指定文化財

▲ 若狭鯖街道熊川宿資料館 宿場館 以前は村役場

▲ふくいの伝統的民家

▲前川

▲まがり:下ノ町と中ノ町の境で、いわゆる「ます形」の矩折れになっており、熊川では「まがり」と呼びます。昔、敵の突進を防ぐために作られたであろう曲がり角で、藩の規則や命令などを掲示する高札場(こうさつば)にもなったようです。ます形は宿場町の入口にあるのが通例ですが、熊川で町中にあるのは、これより西側を下新町(しもしんまち)とも呼ぶことから、町が徐々に西に向かって伸びていったと考えられます。熊川宿ホームページより

※ここから路線バス 次の目的地の「小浜西組」へ

▲上中(上中)駅 JR西日本小浜線

福井県三方上中郡若狭町井ノ口

cosmophantom