誘われて、門司の出光美術館で開催中の「狩野派の巨匠たち」展に出かけました。桜は葉桜に変わろうとしています。

いつもながら小さな規模の展覧会で疲れることもなく、日曜日というのに、ゆっくりと会場を回ることができました。

最初に出迎えてくれたのが、伝松栄(桃山時代)の四曲一隻の花鳥図です。野萱草や海棠の咲く中に立つ鶴が描かれ、、温雅な画風の中で松の枝の線描は力があって絵を引き締めています。確か狩野永徳の父だったと思います。

次が伝永徳の兎を文字通り鷲攫みしたスケールの大きな鷲の屏風、次が扇面の貼り混ぜ屏風。大和絵の技法も取り込んだ細密な描画で、半開きの扇面も交えて構図の変化がモダンでした。

松に鶴図は、国宝の大徳寺聚光院の襖絵と同じ趣向で、省略が利いた大胆なまでの余白が美しくきまっていました。

銹釉染付双鷺図小皿、乾山の橘と水鶏(四月)、卯の花に時鳥(五月)の定家詠十二月の角皿2枚にもお目にかかれました。

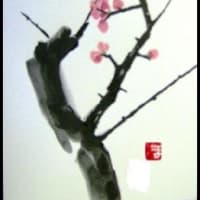

江戸狩野派が中心で、探幽,尚信、安信三兄弟の水墨画が並んでいました。軽妙で、墨のぼかしが美しいものが多かったようです。

特に探幽の叭々鳥の余白は大胆で軽やか。これぞ江戸狩野派といった瀟洒なものでした。

江戸後期の古九谷のきらびやかな大皿が、京狩野派の装飾性の強い屏風と同じコーナーに展示されていました。

お定まりの本日の私の一点は尚信の「叭々鳥・猿猴図」屏風です。小猿が水に映る月を捉えようとして、親猿の伸ばす手に次々ぶら下がる4匹が描かれています。これも大きな余白をとって、墨を中心に簡潔に描かれています。機知に富んだ画風は兄探幽と異なり自在です。柏の木にぶら下がる姿は、等伯の枯木猿猴図や、猿猴捉月図に通うものです。

1時間余の狩野派を楽しんで、都市高速で30分を走っての帰宅でした。

興味がおありでしたら、次のURL出光美術館のホームページで、「最新の展覧会」で、出品リストや、見どころの解説、画像などご覧ください。