また琳派と嗤われそうですが、北九州美術館に、細見美術館のコレクションが来ています。

また琳派と嗤われそうですが、北九州美術館に、細見美術館のコレクションが来ています。細見美術館は、ここ2,3年、京都に出かけると必ず立ち寄る美術館です。

珍しく「お好きな琳派が開催中だから、天気もいいし、出かけようか」と声がかかりました。

琳派追っかけとしては、たぶん何度も目にしている作品だろうと思いながらも、誘いを断るはずもありません。木曜日だから駐車場も混んでいないと判断しました。

よいほうに予想が外れて、展覧会は充実した見応えのあるものでした。琳派にご縁のない方には是非お勧めの企画展です。

「琳派美術館」と別称される細見が所蔵する代表的な琳派の作品が、光悦の書から、宗達、(双犬図も出ています)光琳、芦舟、始興、抱一を中心とする江戸琳派の面々、さらには明治大正の雪佳に到るまでの所蔵作品が網羅されていました。

そのほかにも白描の源氏物語絵巻断簡や能装束、重文の芦屋釜(霰地楓鹿図真形釜も)、象嵌七宝の見事な釘隠しや引き手などもあり、はじめて目にする作品や工芸品も多く、2時間を堪能しました。

特に、手本にすることが多いのに、図録でしか目にしていなかった芳中の「花卉図画帖」や雪佳の「十二ヶ月草花帖」の前ではしばらく足が止まっていました。

感動した1点は江戸後期の人、齋藤一蒲の扇面貼交屏風です。(縦151×136横)現存作品はこの1点のみのようですが、力のある、斬新な構図に強く惹かれました。

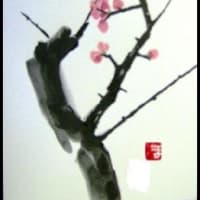

若冲は何度見てもやはり好きな作家です。若冲の墨だけの押絵貼屏風の連作の鶏などは美術工芸品と共に第2室に展示されています。

「大琳派展」やそのほかの展覧会会場と違って、人も少なく、思うが侭の鑑賞ができました。新たな発見もありましたので、もう一度会期中に訪れるつもりです。

画像は順に、扇面貼交屏風・齋藤一蒲 鶏図押絵貼屏風(部分)・伊藤若冲 金魚玉・神坂雪佳 釘隠しと引き手 図録よりお借りしました。とぼけた写真でごめんなさい。

どのようにはめ込むか、採り方で絵が大きく見えたり動きが出たり、いろいろ参考になります。

琳派好きのふくら雀さん やがて作品に昇華されることでしょう。寒い日も図録があればこころ豊か、ポカポカしてきます。若冲の鶏の動きのあるポーズに見とれています。 なにごとも本質を写しているからでしょう。ふつうはその前に飽きてしまう。根気がつづかない、と これは蛙です。

うれしい展覧をありがとうございました。

雪佳の「金魚玉」実物にははじめてのご対面でした。金魚を真正面から捉える発想、周りの葦簾を思わせる描表装には驚かされました。

そのほかにも、鈴木守一の花雛図に見られる描表装は、中回しの下の境目に犬張子を小さく描く趣向など、初節句を祝福する思いが伝わり、見るものの頬もゆるみます。

表装まで描いてしまう徹底です。

楽しい展覧会でした。東京と違い、人が少ないのは本当にありがたいのですが・・・・

もうやめるつもりの図録を懲りずにまた買ってしまいました。じっくり見て、もう一度出かけるつもりです。