一度はボツにしようとした写真ですが、こう寒いと、この赤が恋しくて、

新居浜市にある広瀬公園。県展移動展の搬出のついでに行きました。そして去年入れなかった邸宅を中心に見てきました。

広瀬邸の主、広瀬宰平

幕末に住友銅山の支配人となり(38歳)明治10年住友家の総理事に。その時建てられた家を10年後ここに移築しました。

別子銅山を支えた実業家の先駆的な近代和風住宅として国の重要文化財に指定され、庭園は「迎賓、祝祭、顕彰の場を兼ね備えた近代日本における地方の庭園文化発展を示す重要な事例」として国の名勝に指定されました(パンフレットより)

豪商の贅を尽くした建物とは違います。当時珍しかった板ガラスらマントルピース、洋式便器、避雷針など西洋から輸入した物をそなえ、お金はかかっているのでしようが、わりと簡素なしつらえで、一回りした印象は、ーまるで広い官舎ーのようでした。

母屋の玄関から入ると

奥がふかそう。

駕籠。当主が乗ったのでしょうか。大名駕籠などと比べると、ほんとうに簡素です。

居間

ここから廊下を渡ると新座敷につながっています。

ここからは、来客をもてなすスペース。これも大切な仕事だったのでしょう。

茶室や

水屋を備え

突き当たりには手の込んだ障子

来客専用の風呂、トイレ

水屋を備え

突き当たりには手の込んだ障子

来客専用の風呂、トイレ

広々とした座敷と続きの間

座敷からは庭に出られるようになっています。

心字池のこちらに東屋

向こうに茶室指月庵があります。

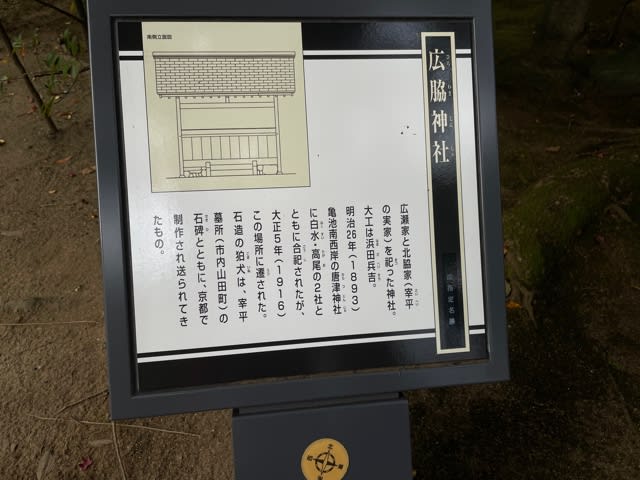

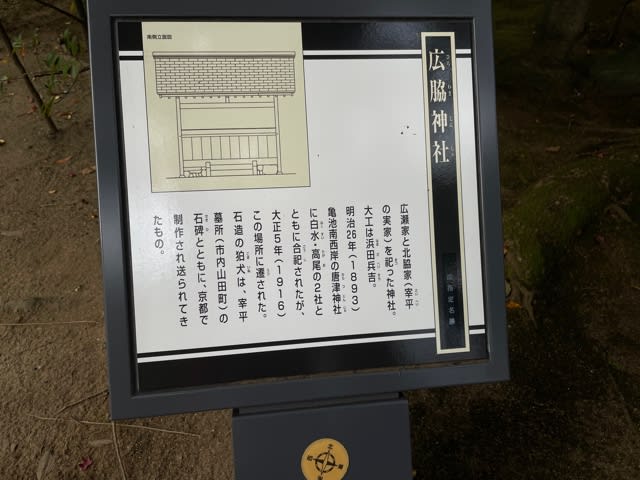

内庭をまわって木立の中を行くと神社があつて

広瀬家と宰平の実家山𦚰家の神社だそうです。

それから広瀬家の持仏堂

神棚と仏壇が独立した建物に!

神棚と仏壇が独立した建物に!

さらに、図書館まで。それも、これは地域の住民の知識向上のために建てられた書庫だそうです。

この先には歴史記念館がありますが、時間がないので、今回はパス。

もう一度邸宅に戻って、母屋へ。

台所と食事の間

台所の奥に旧場所にあった乾蔵が移築されていました。江戸時代の建物だそうです。その倉に今は製茶機械が展示されていました。

宰平の長男満正はこのあたりの茶栽培に力を注ぎ地場産業の発展に力を尽くしたそうです。製茶工場は広瀬邸の隣にある高齢者生きがい創造館の場所にありました。

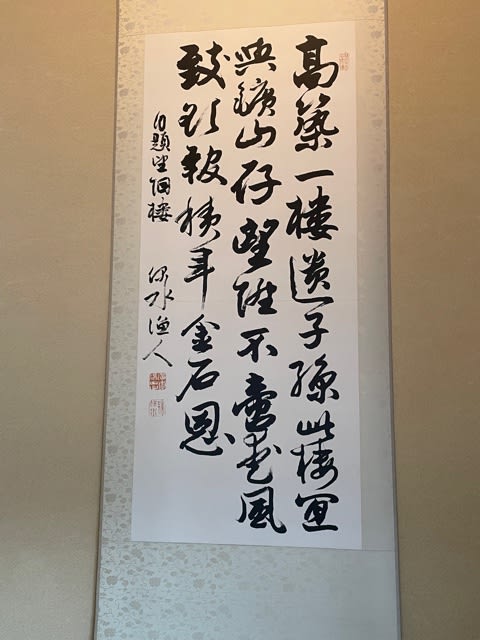

二階にも上がってみました。

新居浜市内を見渡せる部屋は望煙楼と名付けられていました。

邸宅を出てもとはため池だったという亀池の周囲を歩いて車に帰りました。

パンフレットや写真を見ながら記憶をたどってやっとここまでまとめましたが・・・

あ~あ、めんどうくさ!

けれど、こうして振り返ってみると、幕末明治にかけて近代日本の産業の発展に尽くした一人の経済人の生き様が浮かんでくるようで、小さな感動を覚えています。