その他にもいろいろな建築や遺物が展示されていましたが、あまりにたくさんあって時間も足りず、外からチラ見するだけしかできませんでした。

☆八王子千人同心組頭の家。

八王子市追分町にあった江戸時代後期の家。八王子千人同心は、江戸時代、八王子に配備された徳川家の家臣団です。甲州と武蔵の国境警備から始まり、日光東照宮の火の番、やがて、北海道の開拓や地誌編纂、江戸警備、長州への出兵にも加わりました。拝領屋敷地の組頭の家は、周辺の農家と比べると広くはありませんが、式台付きの玄関などは格式の高さを示しています。

☆奄美の高倉

奄美大島にあった高床式の倉庫。湿気やネズミの害から穀物を守るために、建物本体を地面から高く上げています。東京都八丈島などにもこのような高床式の建物が見られます。

☆吉野家(農家)

三鷹市野崎二丁目にあった江戸時代後期の農家。野崎村(現在の三鷹市野崎)の名主役を勤めた家といわれ、式台付きの玄関や付け書院のある奥座敷など、格式のある造りです。

☆綱島家(農家)

世田谷区岡本三丁目にあった江戸時代中期の農家。多摩川を望む崖線上にあった広間型の間取りを持つ茅葺の民家です。

☆天明(てんみょう)家(農家)

大田区鵜ノ木一丁目にあった江戸時代後期の農家。名主役を勤めた旧家で、茅葺屋根の正面中央に千鳥破風を持つ主屋・長屋門・枯山水庭園などに高い格式がうかがえます。

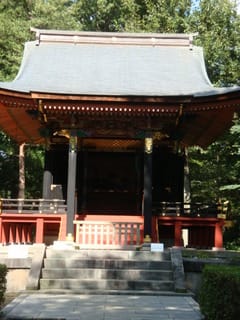

☆旧自証院霊屋(おたまや)

尾張藩主徳川光友の正室千代姫が、その母お振りの方(三代将軍徳川家光の側室)を供養するために建立した霊屋です。1652(慶安5)年築。新宿区市ヶ谷富久町。

東京都の文化財。

☆伊達家の門

港区白金二丁目に、旧宇和島伊達家が大正時代に建てた屋敷の表門です。片側にむくり屋根の番所小屋を備えるなど、大名屋敷の門を再現したような形をしています。総欅造りで、門柱の上に架けられた冠木(かぶき)には宇和島藩伊達家の木彫りの家紋が施されています。

☆西川家別邸

北多摩屈指の製糸会社を設立した実業家・西川伊左衛門が、隠居所及び接客用に1922(大正11)年に昭島市中神町二丁目に建てた家です。多摩地域の養蚕・製糸業が最盛期をむかえた時期(大正から昭和初期)に建てられ、よく吟味された部材が使われています。

ちょうど、お茶会が開かれていたようです。

☆会水庵

杉並区西荻北五丁目にあった、茶人山岸宗住(会水)が大正期に建てた三畳台目の小間の茶室です。劇作家の宇野信夫が買い取り、西荻窪に移築しました。

☆万世橋交番

千代田区神田須田町一丁目の万世橋のたもとにあった、明治後期のものと思われる交番の建物。正式名は須田町派出所。

☆上野消防署(旧下谷消防署)望楼上部

台東区上野5丁目にあった1925(大正14)年築の火の見櫓の上部で、元の高さは23.6mあり、1970年まで使われていました。三脚四層式外廊型。

☆皇居正門石橋飾電燈

石橋の欄干両側に柱石に計6基設置されていたものの一つで、明治20年代のものです。

☆寛永寺灯籠

徳川将軍家の菩提寺である寛永寺に、八代将軍吉宗の没後、1751(寛延4)年に献上されたものです。

☆都電7500形

1962(昭和37)年製造で、渋谷駅前を起終点として、新橋・浜町中ノ橋・(神田)須田町まで走っていた電車です。都電は荒川線を除いて、1972(昭和47)年から順次廃止されました。

☆ボンネットバス

この他にも、江戸と東京の建物遺産がまだまだたっぷりとありました。