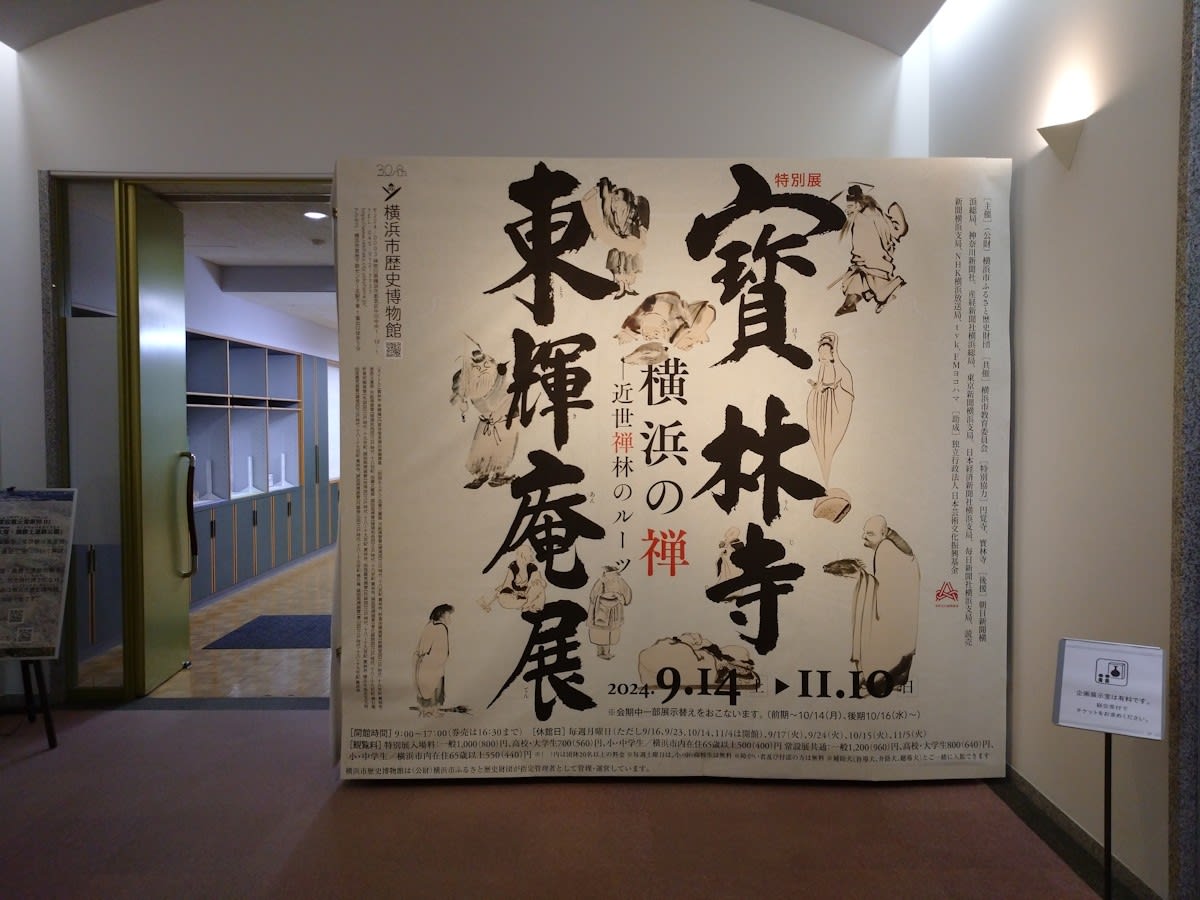

横浜市歴史博物館で開催中(9月14日~11月10日)の、「寶林寺(ほうりんじ) 東輝庵(とうきあん)展 横浜の禅ー近世禅林のルーツ」を見てきました(2024年9月29日)。

鎌倉の円覚寺は、臨済宗における一つの拠点として様々な影響力を示してきたことは、私も坐禅をしに行っていた寺院なので知識として知っています。しかし、横浜にある円覚寺派の末寺の一つが展覧会に取り上げられるとはどういうことかと、ちょっと興味を持ったので見に行ってきました。

寶林寺は保土ヶ谷駅から近い永田という地にある寺で、18世紀に月船禅慧(げっせんぜんね)という禅僧がそこに東輝庵という修行道場を作りました。月船という人はそうとうすぐれた禅僧だったらしく、評判を聞きつけて指導を受けるために全国からやってきた修行僧たちには、のちに白隠慧鶴(はくいんえかく)のところに移る峨山慈棹(がざんじとう)、円覚寺中興の祖となる誠拙周樗(せいせつしゅうちょ)、かわいい禅画で有名になる仙厓義梵(せんがいぎぼん)など、その後名を成した人たちが多かったそうです。

円覚寺管長の横田南嶺さんが書かれた「禅の名僧に学ぶ生きかたの知恵」という本にも、誠拙さんのことが紹介されています。それによると、当時の江戸時代においては、檀家の制度が薦められたせいで、お坊さんが増えた分、レベルの低いお坊さんばかりになり、円覚寺のような大きな寺は荒廃しきっていたそうです。一方で、立派なお坊さんはそういう大寺院には寄り付かず、小さな寺で修行をするようになったのだといいます。その典型的な例が、寶林寺の東輝庵です。しかし、円覚寺としても寺を復興できる才覚のある僧を探し求めていて、月船によって円覚寺に送り出されたのが弟子の誠拙だったということです。

横浜市歴史博物館。

展示会場。

展覧会では、東輝庵に集まった禅僧や関係のある名僧たちが描いた禅画などが紹介されていました。

仏涅槃図(岸朝 画、1699)

会場内では、撮影可となっている一部の作品のみ撮影しました。

釈迦の入滅の図でしょう。よく見ると、釈迦が昼寝をしているようにも見えるのがおもしろい。

動物たちや鬼たちも集まってきて泣いています。

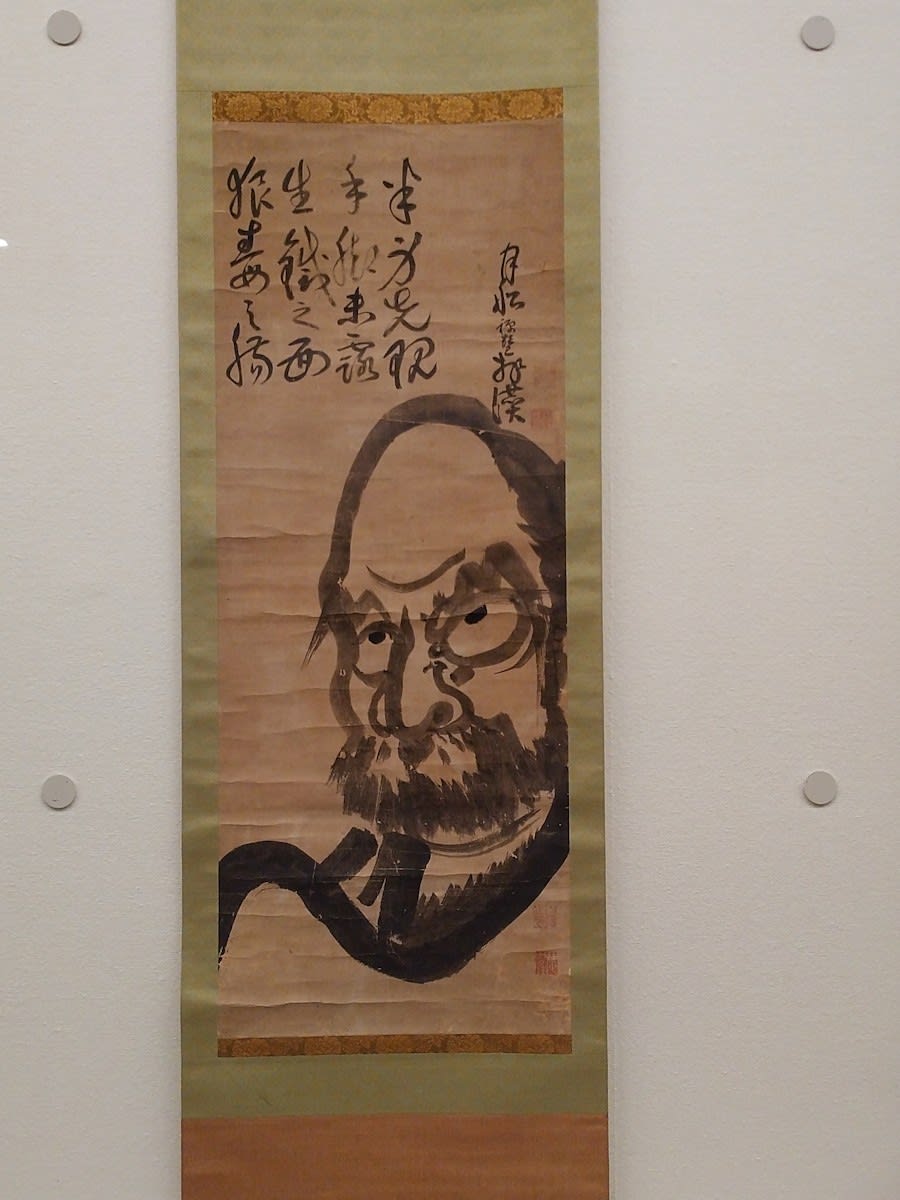

達磨図(白隠慧鶴 画、月山禅慧 賛、18世紀)

臨済宗中興の祖といわれる白隠慧鶴が絵を描いて、月山禅慧が詩文を書いたということらしいです。白隠らしい力強い達磨の絵。

鍾馗図(しょうきず)(仙厓義梵 画賛、18世紀後半~19世紀)

悪鬼を退治しようとする道教の神様らしいのですが、おちゃめな姿に描かれているのです。

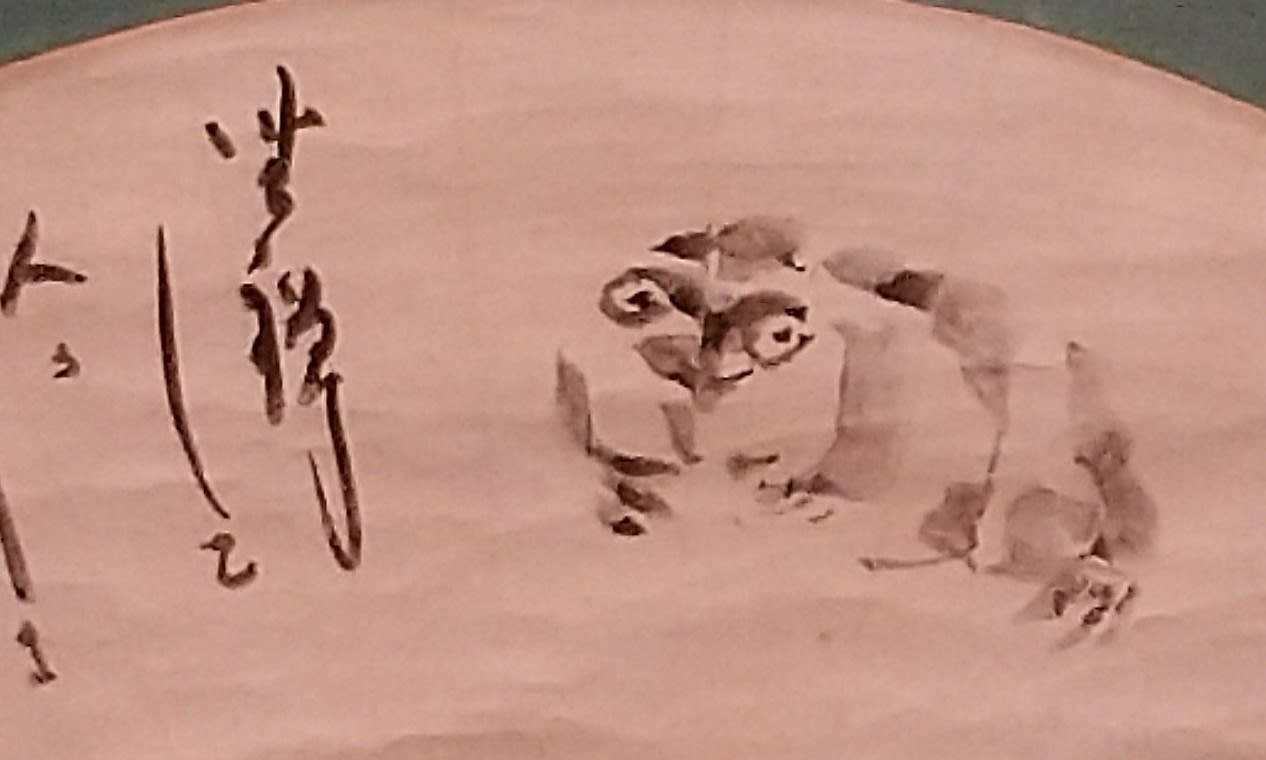

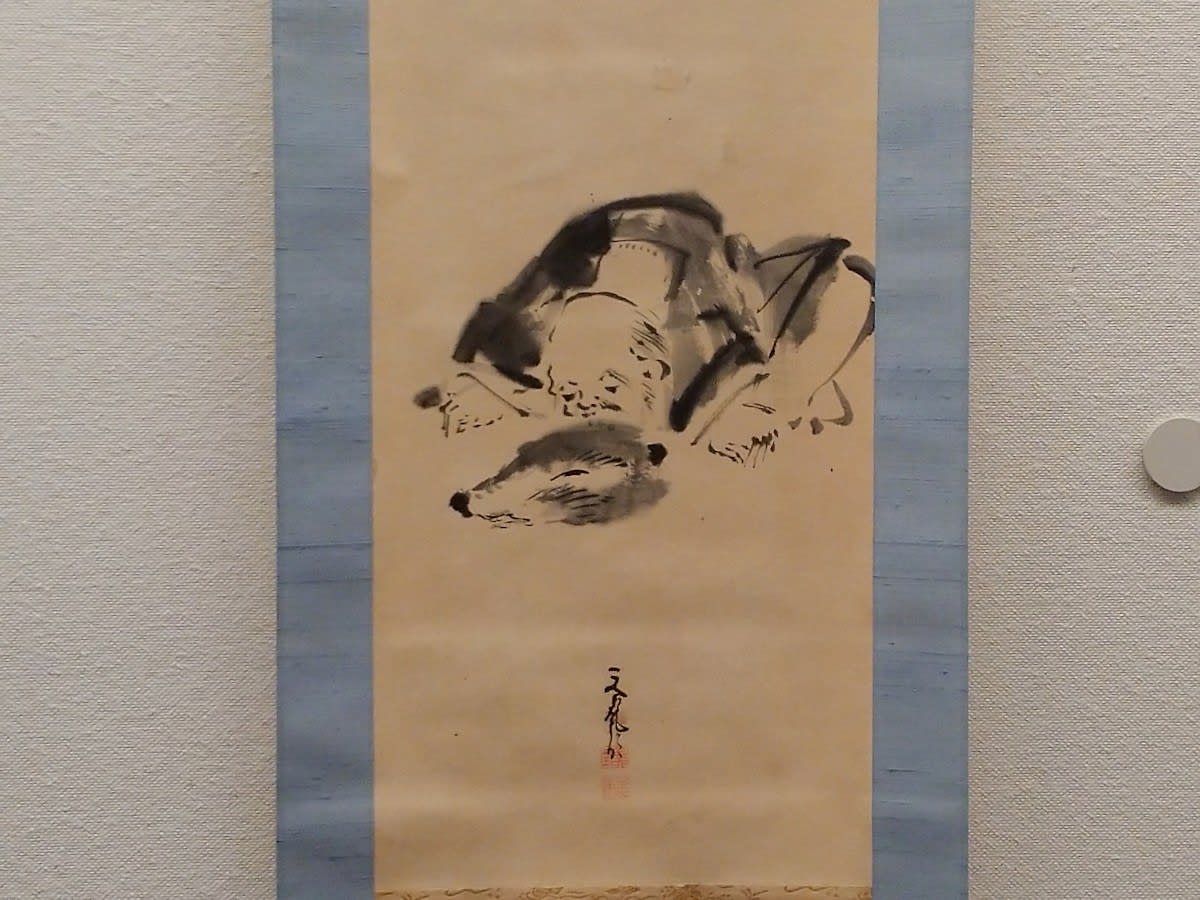

坐禅蛙図(仙厓義梵 画賛、18世紀後半~19世紀)

坐っているだけでいいなら、蛙はすでに悟りを開いているよという意味らしいです。

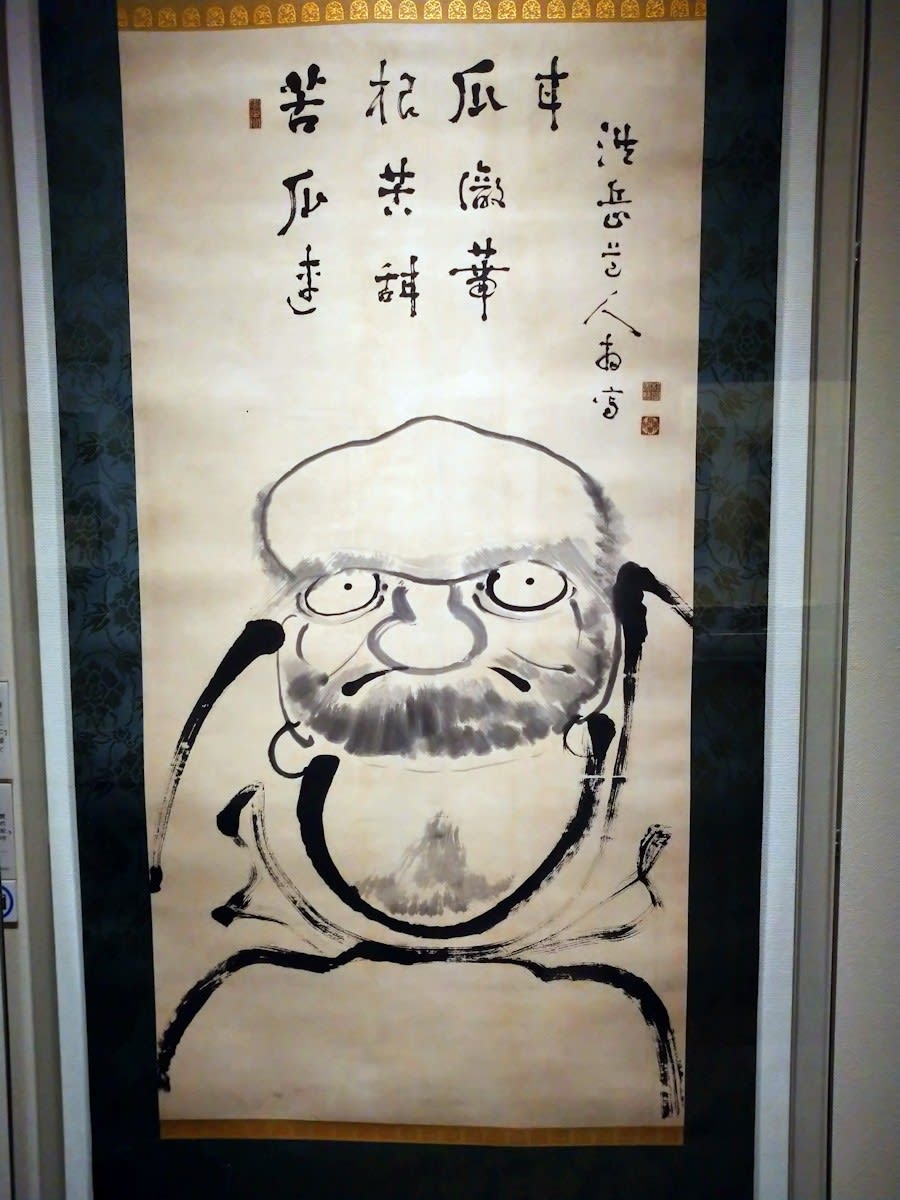

達磨図(釈宗演 画賛、20世紀)

釈宗演は夏目漱石も入門した円覚寺の管長。

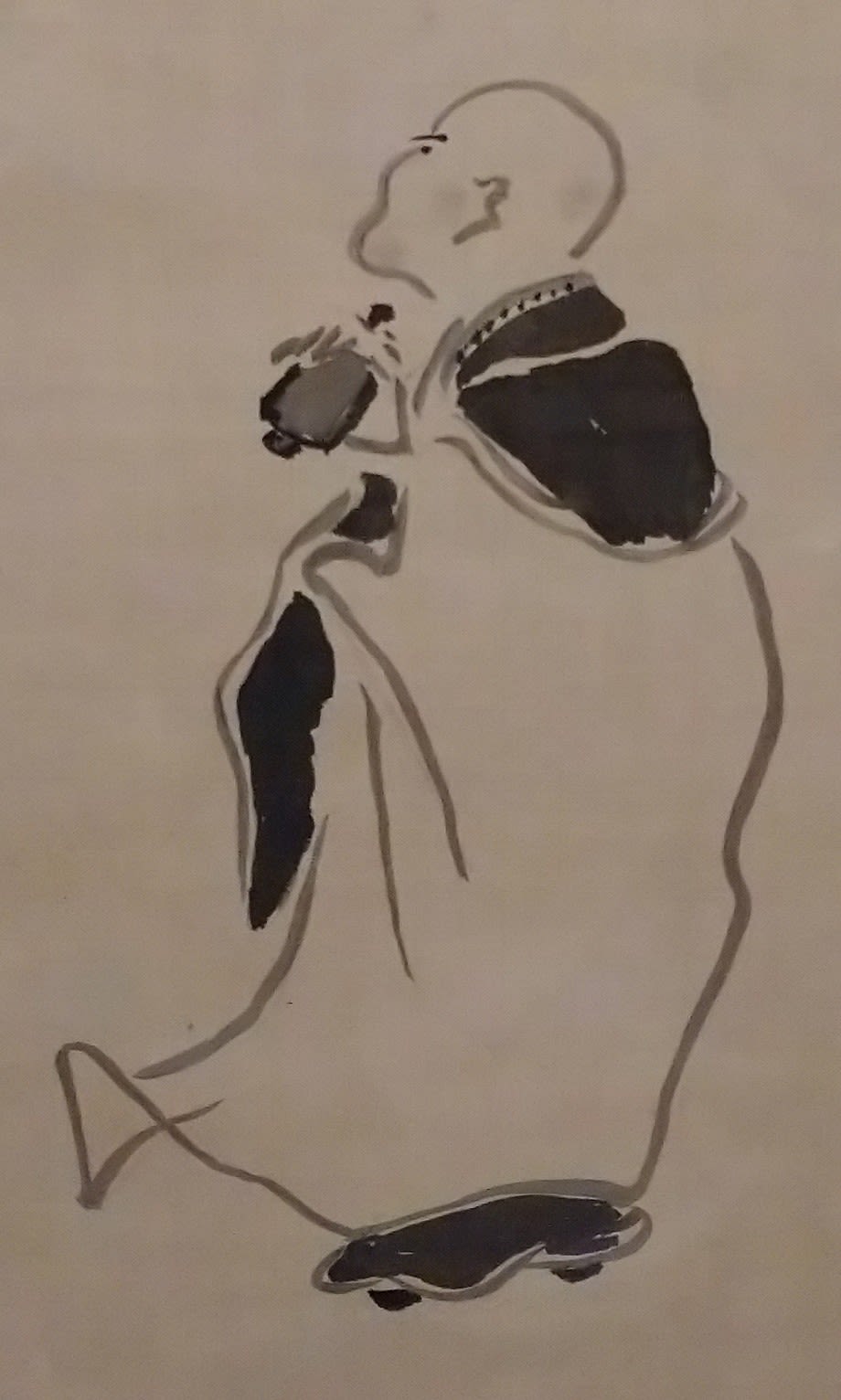

普化振鈴図(誠拙周樗 画賛、18世紀後半~19世紀)

普化とは中国の禅僧で、常に鈴を手にして奇矯な振る舞いをしていた人らしいです。誠拙さんはこのような端正な画風のようです。

円相図(誠拙周樗 画賛、18世紀後半~19世紀)

臨済宗でよく描かれる丸い円は、はじまりもなく、終わりもなく、悟り、真理、仏性、宇宙全体を象徴的に表したものとされています。

猪頭和尚図(加藤文麗 画、誠拙周樗 賛、18世紀後半~19世紀)

猪頭和尚とは、猪の頭を好んで食べたり奇妙な振る舞いをした僧侶らしいです。

臨済宗は、このように絵(禅画)も駆使して何かを伝えようとするところがいいです。

今回、仙厓義梵が気になったので、機会があったらもっと見てみたいと思いました。

から、お寺が荒廃して、修行などは

そっちのけになって行くのはわかる

気がしますね。

京都の巨大な禅寺も同様なようで、

修行のしっかりしたことで有名なお寺

は、京都の中心から遠く離れたところに

あったらしく、そんなに大きなお寺

ではなかったそうです。

円相って、描く人によりずいぶん

違いますね。たまに鎌倉で円相を描いた

Tシャツを着た人を見かけますが、

ほぼ100%外国人です(笑)。

江戸時代に檀家制ができて、市民から見た時の良い面悪い面もあったかもしれませんね。良い面としては、仏教に対する親近感が増したことはありそうです。悪い面としては宗派を選べないことかと思います。日本の仏教はかなり多様な教義をもった宗派に進化しましたので、家が檀家になっているお寺の宗派があやしいと思っていても、そこのお坊さんに葬式や法要などやってもらわないといけないですね。私はちょっと我慢できないです。

禅僧が描く円相は丸くて形が整っている印象がありますが、個人差がありますか。円相を描いたTシャツは私は恥ずかしくて着れないですね。お前どんだけわかってんだ?と言われそうで。外国人は深く考えないでノリで着そうですね。

動けないのも困りますね。檀家である

以上、何かと全面的にそのお寺に依存

することになるので、運が悪いと、

ただの苦痛ですね。嫌な住職と付き合い

寄付やお布施をお渡しして、まさに

それが苦行としての修行の一種か(笑)。

今回拝見した画像の円相はやや筆が

細め。そして切れ目があまり明確には

なっておらず、キレイにつながってます。

円相の中にはやたら太くて、

本来の趣旨としては切れ目がないもの

なのでしょうが、途中でブチ切れる

くらい始まりと終わりがはっきりして

いるものが多く、見ていると面白いですね。