今回登りにきた高取山は山上に城跡がある。

知ったのは山のガイドブックなので、そのことに詳しくは触れられておらず、ちょっとした石垣が残っているくらいと思っていた。

ところが土佐街道にあった観光案内所で手に入れた冊子を見ると、とても大きな山城で、城壁などがしっかり残っているようなのだ。

日本三大山城のひとつだという。

これで登って降りるだけでは収まらなくなった。

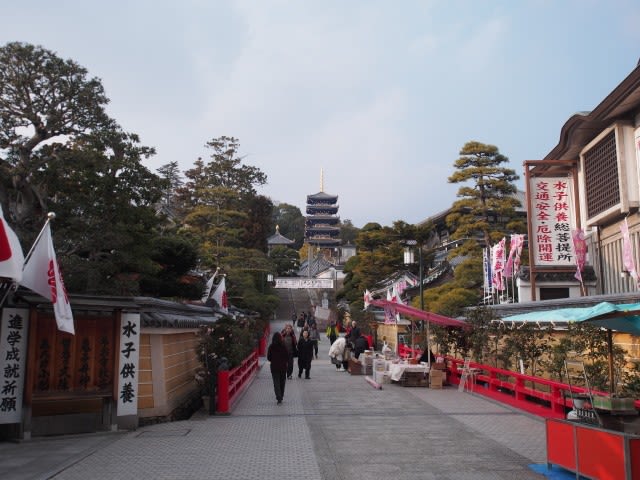

土佐街道の町並み見学でも時間を使ったのに、帰る時間が遅くなりそうだ。

五百羅漢遊歩道を出ると高取城跡の大きな石碑が立てられていた。

それでもまだただの山道でさらに進むと一旦車道に出る。

すぐ先に高取城の説明と城内の地図の説明板が立てられた入口があった。

駐車場はなく、数台の駐車スペースがあるくらい。

観光地として入場料を取るようなところではなく、入口にあるトイレは移動可能な簡易式のもの。

城内への道は舗装はされていないがきれいに整備され、車でやってきた人でも問題なく歩ける道だ。

斜面を上っていくと右手に早速石垣が現れた。

お城の下層は侍屋敷が建っていたと観光案内所で手に入れた城地図に書かれている。

さらに上っていくと一つ目の壺阪口門の跡があった。

当時の建物は一切残っていない。

残っているのは城壁だけで、壺阪口中門辺りからどちらを向いても石垣が見えるようになる。

なるほど、これはいい保存状態だ。

大手門を過ぎた辺りから曲輪に生えている木がやたら立派なのに気付く。

千年杉と名付けられた杉の木がどんと立っていた。

他にも過去に倒れた木なのか切り倒した木なのか、とても太い丸太が分断され転がっていた。

開けた場所だから日当たりよく、大きく成長したのだろうか。

二ノ丸に入る頃から雨が降り出した。

その日の天気予報は雨だったので雨具の用意をしてきていたが、朝からお天気よく、土佐街道を歩いているころ雲が広がったくらいで、雨は降らないでいてくれるのかと思っていた。

遠くで雷の音がする。

前日には同じ奈良県で落雷に中学生が打たれたニュースがあった。

ひどくなったら嫌だなあと傘を差して歩く。

二ノ丸から本丸へ向かう途中にある太鼓櫓と新櫓の石垣は昭和に修復されたもの。

そこを越え、ようやく本丸の虎口に到着。

ここまでいくつコの字型の桝形を通過してきただろうか。

とても強固な作りに感心する。

最後の本丸の虎口がこれまたすごい。

桝形が二つ連なっていると表現すればよいのか、まさにジグザグと迷路をいくかのような通路になっていた。

天守台には高取山の三角点があった。

確かにここが一番高いところだが、盛り土してる場所なのに良いのだろうか。

まあ高さの基準なだけだから、本来の山の高さと違っていてもいいのだろう。

天守台から小天守台へと本丸の端を歩いていたら雨が上がり日が差してきた。

途端に陰影ができ、周りの景色が変わった。

これはうれしい。

雨が降って来たからと退散せず良かったな。

しかしこれでますます下山の時間が遅くなる。

本丸をぐるりと回り、眺めを堪能し、ようやく下山する気になった。

日が差して雰囲気の変わった曲輪を撮りつつ大手門前まで降りてきた。

ここで壺阪口門からの道と、吉野口門からの道、ニノ門からの道が交わっている。

吉野口門への道は時間が無いので見るのを諦め、駅の方へ向かうニノ門への道を辿る。

地図で見る城内は南東から北西方向へ長く伸びており、今回入城した壺阪口門は南西にあるため、南東にある本丸に比較的近かった。

しかしニノ門は北西方向に遠く、城内からでるのになかなかの距離がある。

ニノ門までの石垣は低くなり、現れる頻度も少なく、ほぼ山道を歩いているのと同じ感じになった。

途中、道を外れて国見櫓があったという場所へ寄り道。

国見という名前が付くだけあってよい眺めだった。

ニノ門を少し下がると猿石がある。

明日香の遺跡から持ってきたのでは無いかと言われている。

一升坂とか七曲りと名付けられた道を下って行くとこちら側にも大きな石碑があり、山道は終わり。

あとは車道をずんずん下って土佐街道へと戻った。

知ったのは山のガイドブックなので、そのことに詳しくは触れられておらず、ちょっとした石垣が残っているくらいと思っていた。

ところが土佐街道にあった観光案内所で手に入れた冊子を見ると、とても大きな山城で、城壁などがしっかり残っているようなのだ。

日本三大山城のひとつだという。

これで登って降りるだけでは収まらなくなった。

土佐街道の町並み見学でも時間を使ったのに、帰る時間が遅くなりそうだ。

五百羅漢遊歩道を出ると高取城跡の大きな石碑が立てられていた。

それでもまだただの山道でさらに進むと一旦車道に出る。

すぐ先に高取城の説明と城内の地図の説明板が立てられた入口があった。

駐車場はなく、数台の駐車スペースがあるくらい。

観光地として入場料を取るようなところではなく、入口にあるトイレは移動可能な簡易式のもの。

城内への道は舗装はされていないがきれいに整備され、車でやってきた人でも問題なく歩ける道だ。

斜面を上っていくと右手に早速石垣が現れた。

お城の下層は侍屋敷が建っていたと観光案内所で手に入れた城地図に書かれている。

さらに上っていくと一つ目の壺阪口門の跡があった。

当時の建物は一切残っていない。

残っているのは城壁だけで、壺阪口中門辺りからどちらを向いても石垣が見えるようになる。

なるほど、これはいい保存状態だ。

大手門を過ぎた辺りから曲輪に生えている木がやたら立派なのに気付く。

千年杉と名付けられた杉の木がどんと立っていた。

他にも過去に倒れた木なのか切り倒した木なのか、とても太い丸太が分断され転がっていた。

開けた場所だから日当たりよく、大きく成長したのだろうか。

二ノ丸に入る頃から雨が降り出した。

その日の天気予報は雨だったので雨具の用意をしてきていたが、朝からお天気よく、土佐街道を歩いているころ雲が広がったくらいで、雨は降らないでいてくれるのかと思っていた。

遠くで雷の音がする。

前日には同じ奈良県で落雷に中学生が打たれたニュースがあった。

ひどくなったら嫌だなあと傘を差して歩く。

二ノ丸から本丸へ向かう途中にある太鼓櫓と新櫓の石垣は昭和に修復されたもの。

そこを越え、ようやく本丸の虎口に到着。

ここまでいくつコの字型の桝形を通過してきただろうか。

とても強固な作りに感心する。

最後の本丸の虎口がこれまたすごい。

桝形が二つ連なっていると表現すればよいのか、まさにジグザグと迷路をいくかのような通路になっていた。

天守台には高取山の三角点があった。

確かにここが一番高いところだが、盛り土してる場所なのに良いのだろうか。

まあ高さの基準なだけだから、本来の山の高さと違っていてもいいのだろう。

天守台から小天守台へと本丸の端を歩いていたら雨が上がり日が差してきた。

途端に陰影ができ、周りの景色が変わった。

これはうれしい。

雨が降って来たからと退散せず良かったな。

しかしこれでますます下山の時間が遅くなる。

本丸をぐるりと回り、眺めを堪能し、ようやく下山する気になった。

日が差して雰囲気の変わった曲輪を撮りつつ大手門前まで降りてきた。

ここで壺阪口門からの道と、吉野口門からの道、ニノ門からの道が交わっている。

吉野口門への道は時間が無いので見るのを諦め、駅の方へ向かうニノ門への道を辿る。

地図で見る城内は南東から北西方向へ長く伸びており、今回入城した壺阪口門は南西にあるため、南東にある本丸に比較的近かった。

しかしニノ門は北西方向に遠く、城内からでるのになかなかの距離がある。

ニノ門までの石垣は低くなり、現れる頻度も少なく、ほぼ山道を歩いているのと同じ感じになった。

途中、道を外れて国見櫓があったという場所へ寄り道。

国見という名前が付くだけあってよい眺めだった。

ニノ門を少し下がると猿石がある。

明日香の遺跡から持ってきたのでは無いかと言われている。

一升坂とか七曲りと名付けられた道を下って行くとこちら側にも大きな石碑があり、山道は終わり。

あとは車道をずんずん下って土佐街道へと戻った。