長閑で良いところです。

癒やされます。

さて、二尊院に向かっていると西行井戸と去来塚という案内板を見た。

西行井戸というと小倉山界隈に住んでいた西行法師の井戸だろうし、

去来塚は近くの落柿舎は俳諧師の向井去来が住んでいたので、

向井去来の塚なんでしょう。

全体的に小さいしお墓っぽいのでスルーするところだけど、

今日はちょっと寄ってみることにした。

【西行法師】

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての日本の武士であり僧侶、歌人。

祖父の代から徳大寺家に仕えており、古今著聞集の記述から、

自らも15〜16歳頃には徳大寺実能に出仕していた。

保延6年(1140年)10月、出家して西行法師と号した。

出家後は東山、嵯峨、鞍馬など諸所に草庵を営み、

奥州、高野山や吉野にも移り住んだ。

後に源平合戦で荒廃した東大寺再建に尽力する重源上人の願いにより、

旧知の間柄である奥州藤原秀衡公に砂金を送るように、

老人の身でありながら遠い奥州に出向いた。

河内国の弘川寺の庵が臨終の地となった。

【向井去来】

江戸時代前期の慶安4年(1651)生誕の俳諧師。

蕉門十哲の一人。

儒医向井元升の二男として肥前国に生まれ堂上家に仕え武芸に優れていたが、

若くして武士の身分を捨て京都嵯峨野の落柿舎に営む。

後に松尾芭蕉は落柿舎に三度訪れここで嵯峨日記を執筆。

向井去来は野沢凡兆と共に蕉風の代表句集猿蓑を編纂した。

所在地:京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町19

建立:不明

【石碑】

【句碑・歌碑】

高浜虚子と与謝野晶子のそれぞれの句と歌が刻まれていました。

【西行井戸】

特に見るべきものではありませんでした。

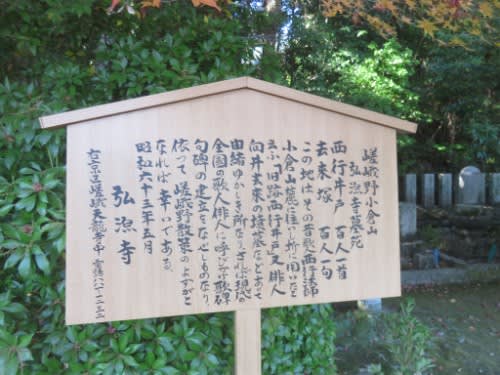

【案内板】

天龍寺塔頭弘源寺が管理しているようです。

【去来塚】

塚の他に恐らく弘源寺の僧や関係者と思われる古い墓石群がありました。

こちらは撮影しておりません。

初めて訪れた感想ですが、

一般の人は華麗にスルーして問題ありませんね。