二尊院の横に拝観謝絶の法華宗のお寺があります。

法華宗寺院らしいと昔から思っていたけど、

前を通ると御首題の案内板があった。

これは参拝出来るのかと期待すると、

何と山門が開いていた。

これはもう参拝するしかないと即決。

山門前に二尊院とは別の無料駐車場がありました。

所在地:京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町16

宗派:顕本法華宗

御本尊:宗祖奠定の大曼荼羅

創建:慶長14年(1609)

開山:常楽院日経上人

開基:境智院日秀上人

【縁起】

当山は総本山を京都・岩倉の妙満寺とする顕本法華宗の寺院です。

釈迦牟尼仏を教主、日蓮大聖人を宗祖、日什大正師を開祖とし、

宗祖奠定の大曼荼羅御本尊のもと経巻相承・直授日蓮を宗是としています。

開山は慶長法難にて徳川家康に耳削ぎ・鼻削ぎの刑に処されながらも、

不惜身命の精神で法華経弘通を貫いた常楽院日経上人。

慶長年中、日経上人は京都に布教して庵を結び、その後、慶長法難を経て、

慶長14年8月(1609)日経上人の高弟日秀が細川三河守政勝より東山所居の地を寄進され、

一寺を建立ることとなり、当寺の始まりとされています。

大正5年(1916)上行寺・妙祐寺・久遠寺が合併し上行山 妙祐久遠寺となり、

京都市下京区高辻通烏丸東入に寺を構えましたが、第二次世界大戦中、

強制疎開により境内地や客殿などを失い、再興の為に移転遷堂を決し、

現在の右京区嵯峨二尊院門前に新たに寺を構え、現在に至っております。

【日経上人】

安土桃山時代から江戸時代初期の法華宗(顕本法華宗)の僧。

上総国二宮領南谷木一松(現在の千葉県茂原市)で生まれる。

長久寺の檀林で法を学んだという。

折伏布教で他宗を改宗して名を轟かしていた。

慶長4年(1599)妙満寺27世を継いだ。

大坂城で行われた対論(大阪対論)によって、

対馬に流された妙覚寺・日奥の赦免運動に努めた。

慶長12年(1607)尾張国熱田で行った浄土宗の正覚寺・沢道との宗論は、

増上寺を経て徳川家康に上訴され、同13年(1608)に増上寺・廓山らと江戸城で、

宗論(慶長宗論)が行われその結果、不受不施義を説いてきた。

日経は敗れたとの判定を下され、慶長14年(1609)耳と鼻を削がれ酷刑となった。

【日秀上人】

常楽院日経上人の弟子で慶長14年(1609)の慶長の法難では鼻削ぎ刑に遭うも、

京都五條に上行寺、大坂生玉前に堂閣寺を開いた。

【案内板】

法華宗寺院で御首題をいただけるのはレアですね。

【山門】

開いてるやーん。

一応、観光寺院ではありません、と但し書きがありました。

まぁ、一般の人はちょっと入りづらい雰囲気は漂いますが。

【手水鉢】

【参道】

意外と奥行きのある境内です。

【本堂】

内陣の画像はネットで拾ったものです。

本堂には青銅製の物では日本最古とされる日蓮聖人像と、

木造の日経上人像が安置されているそうです。

【紅葉】

こちらの紅葉もなかなか見事でした。

【庭園】

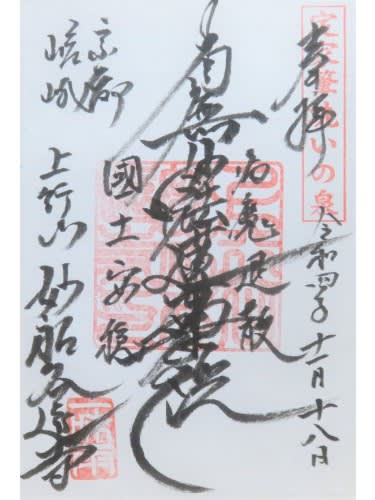

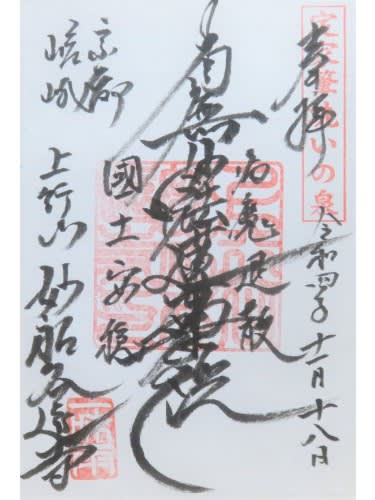

【御首題】

二体の内こちらをいただきました。

日蓮宗寺院の中には御首題帳でないと御首題をいただけないことがありますが、

久遠寺では普通の御朱印帳でもいただけますのでご安心ください。

ちなみに入口に朱印の看板が出ている時のみ、不定期にて御首題対応され、

御首題ご希望の方は前日までにお電話にてご予約ください、とのこと。

(075-861-0247)

ご住職によると少し開かれた寺院にしていくとのこと。

法華宗寺院らしいと昔から思っていたけど、

前を通ると御首題の案内板があった。

これは参拝出来るのかと期待すると、

何と山門が開いていた。

これはもう参拝するしかないと即決。

山門前に二尊院とは別の無料駐車場がありました。

所在地:京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町16

宗派:顕本法華宗

御本尊:宗祖奠定の大曼荼羅

創建:慶長14年(1609)

開山:常楽院日経上人

開基:境智院日秀上人

【縁起】

当山は総本山を京都・岩倉の妙満寺とする顕本法華宗の寺院です。

釈迦牟尼仏を教主、日蓮大聖人を宗祖、日什大正師を開祖とし、

宗祖奠定の大曼荼羅御本尊のもと経巻相承・直授日蓮を宗是としています。

開山は慶長法難にて徳川家康に耳削ぎ・鼻削ぎの刑に処されながらも、

不惜身命の精神で法華経弘通を貫いた常楽院日経上人。

慶長年中、日経上人は京都に布教して庵を結び、その後、慶長法難を経て、

慶長14年8月(1609)日経上人の高弟日秀が細川三河守政勝より東山所居の地を寄進され、

一寺を建立ることとなり、当寺の始まりとされています。

大正5年(1916)上行寺・妙祐寺・久遠寺が合併し上行山 妙祐久遠寺となり、

京都市下京区高辻通烏丸東入に寺を構えましたが、第二次世界大戦中、

強制疎開により境内地や客殿などを失い、再興の為に移転遷堂を決し、

現在の右京区嵯峨二尊院門前に新たに寺を構え、現在に至っております。

【日経上人】

安土桃山時代から江戸時代初期の法華宗(顕本法華宗)の僧。

上総国二宮領南谷木一松(現在の千葉県茂原市)で生まれる。

長久寺の檀林で法を学んだという。

折伏布教で他宗を改宗して名を轟かしていた。

慶長4年(1599)妙満寺27世を継いだ。

大坂城で行われた対論(大阪対論)によって、

対馬に流された妙覚寺・日奥の赦免運動に努めた。

慶長12年(1607)尾張国熱田で行った浄土宗の正覚寺・沢道との宗論は、

増上寺を経て徳川家康に上訴され、同13年(1608)に増上寺・廓山らと江戸城で、

宗論(慶長宗論)が行われその結果、不受不施義を説いてきた。

日経は敗れたとの判定を下され、慶長14年(1609)耳と鼻を削がれ酷刑となった。

【日秀上人】

常楽院日経上人の弟子で慶長14年(1609)の慶長の法難では鼻削ぎ刑に遭うも、

京都五條に上行寺、大坂生玉前に堂閣寺を開いた。

【案内板】

法華宗寺院で御首題をいただけるのはレアですね。

【山門】

開いてるやーん。

一応、観光寺院ではありません、と但し書きがありました。

まぁ、一般の人はちょっと入りづらい雰囲気は漂いますが。

【手水鉢】

【参道】

意外と奥行きのある境内です。

【本堂】

内陣の画像はネットで拾ったものです。

本堂には青銅製の物では日本最古とされる日蓮聖人像と、

木造の日経上人像が安置されているそうです。

【紅葉】

こちらの紅葉もなかなか見事でした。

【庭園】

【御首題】

二体の内こちらをいただきました。

日蓮宗寺院の中には御首題帳でないと御首題をいただけないことがありますが、

久遠寺では普通の御朱印帳でもいただけますのでご安心ください。

ちなみに入口に朱印の看板が出ている時のみ、不定期にて御首題対応され、

御首題ご希望の方は前日までにお電話にてご予約ください、とのこと。

(075-861-0247)

ご住職によると少し開かれた寺院にしていくとのこと。