今日は10月20日。

京都には4月20日と10月20日の二日間のみ、

拝観が可能なお寺がある。

それが八幡市にある達磨堂圓福寺です。

こちらは万人講と呼ばれる行事が春秋に行われ、

その当日のみ拝観が許され沢山の人で賑わうそうです。

万人講には精進料理が振舞われ、食べると開運、厄除け、

中風封じのまじないになるとか。

二日間しか参拝出来ない貴重なお寺。

数年前から参拝したかったが、

平日ばかりで有給も取れず参拝出来なかったのです。

それが今年の10月20日は休日の土曜日。

やっと参拝出来る喜びを抱きつつ京阪樟葉駅へ。

万人講当日はお寺の駐車場が不可となり、

京阪樟葉駅からお寺まで臨時の直通バスに乗る必要があります。

樟葉駅近くのくずはモールの有料駐車場に車を停めて、

臨時バスに乗車し片道15分揺られて圓福寺に到着。

運賃は260円でした。

所在地:京都府八幡市八幡福禄谷153

宗派:臨済宗妙心寺派

御本尊:十六善神

創建:天明3年(1783)

開山:大應国師

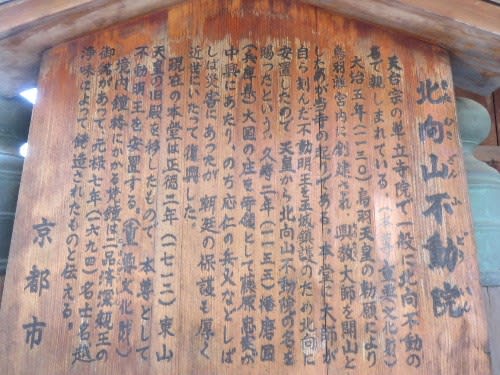

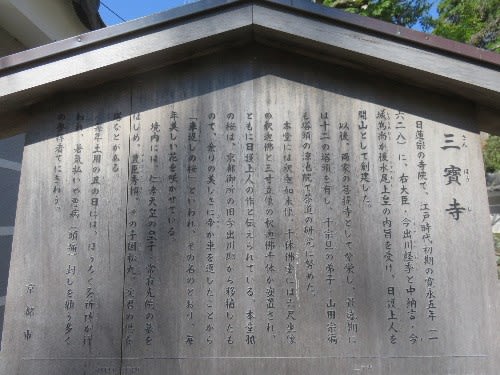

【縁起】

白隠禅師の高弟の一人である斯経慧梁禅師は、

仏法久住の為には宗派や法脈に関係無く、道場の建立が必要と感じていた。

天明3年(1783)石清水八幡宮別当田中家より達磨の古尊像等を譲り受け、

同年6月には浅井周斎居士より八幡幣原谷の土地の寄進を受け、

大應国師を勧請して開山とし、ここに臨済宗最初の専門道場である

江湖道場円福寺が建立されました。

また、この古尊像を坐禅堂の本尊として奉安したことにより円福寺は、

達磨堂とも称されるようになりました。

現在、境内地は京都府八幡市、大阪府枚方市にまたがって三万坪を数え、

山門・本堂・庫裡・禅堂・有栖川宮旧御殿等多くの建物が甍を連ね、

洛南の一大道場として雲水衆が日夜坐禅托鉢等に精進しております。

【参道】

参道手前に小さいながらも有料駐車場があり、

10時前の段階では停めれましたね。

わざわざくずはモールの有料駐車場に停めて、

臨時バスに乗る必要無かったよ。(^^;

駐車場代やバス代はともかく、

時間を大幅にロスしてしまったのが後々の参拝に響くことに。(泣)

参道にはいろいろな出店もあり、

一種の祭りのような雰囲気。

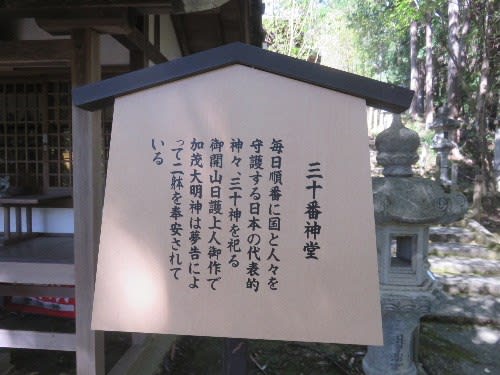

【西国三十三ヶ所ミニ霊場】

何故か臨済宗なのにミニ霊場がありました。

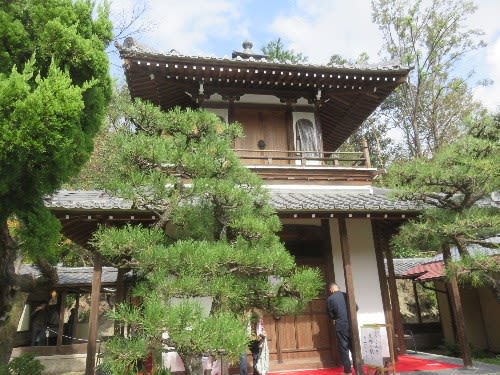

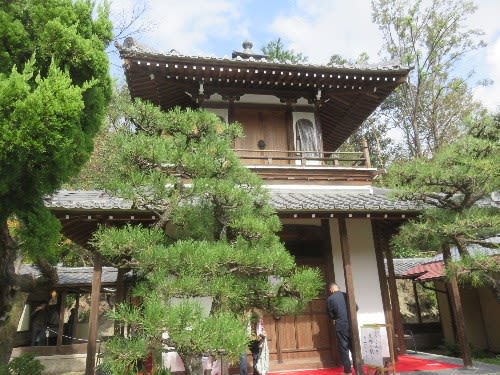

【山門】

平成3年(1991)再建されたもの。

山門の下で受付があり、御食事券が2000円、

御祈祷券が1000円と言われる。

今回は食事も祈祷もしないので、

参拝のみ希望と言うと無料で入山出来ました。(^^

【庫裏】

臨済宗らしい立派な庫裏です。

平成15年(2003)稲盛和夫名誉会長と京セラの寄進により再建されたもの。

【収蔵庫】

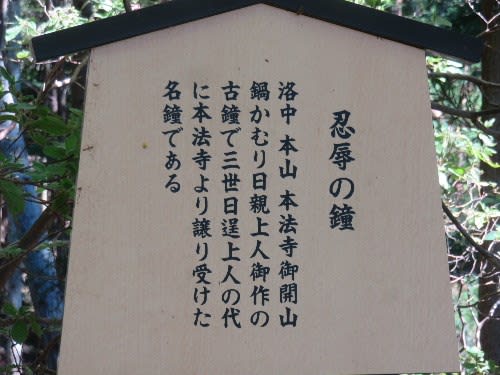

【鐘楼堂】

【地蔵堂】

【禅堂】

幾人もの僧侶による読経が外からでも聴こえてきます。

早速堂内に入ると般若心経の一部を唱え、

参拝者の背中を木棒のような法具で背中をさすっている雲水さん達。

料金は志納で100円でもOKのようでした。

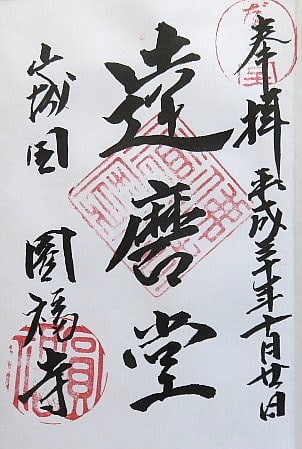

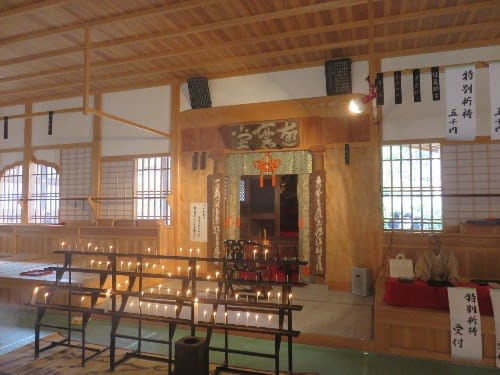

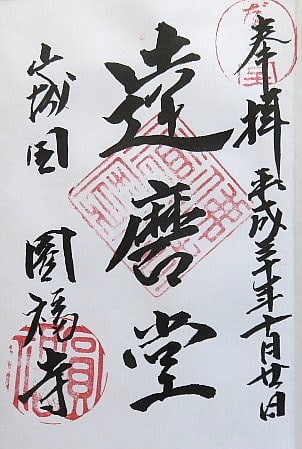

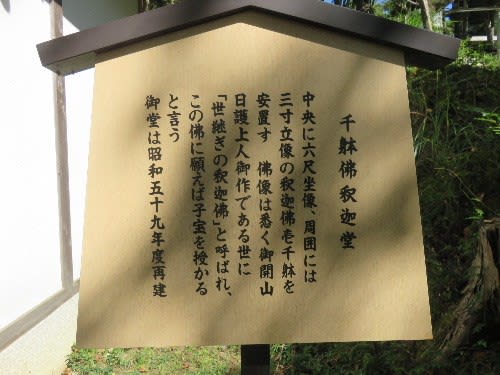

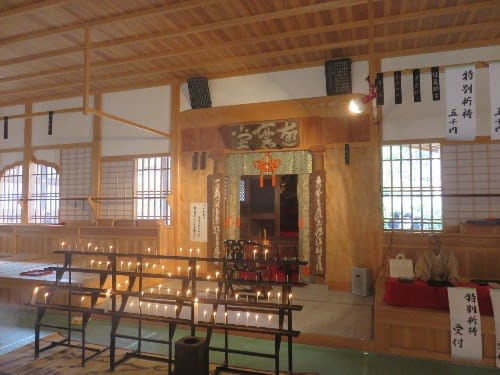

【達磨堂】

禅堂の奥には達磨堂があります。

特別祈祷(5千円)をお願いすると達磨堂の中に入れます。

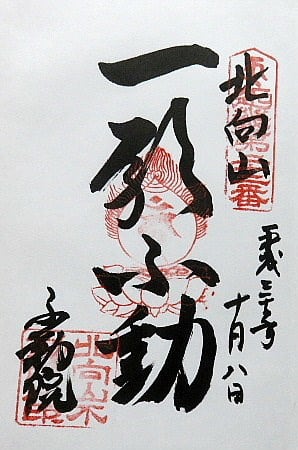

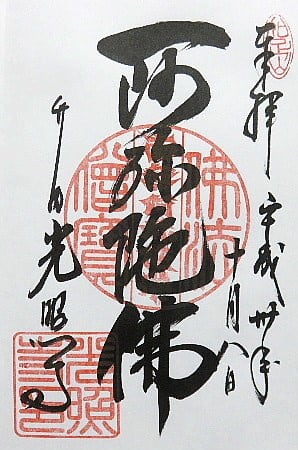

御朱印は禅堂で老僧よりいただきました。

昔は書置き対応だけのようでしたが、

三人の僧侶が対応されていました。

【トイレの神様】

禅堂を出るとトイレの神様がお出迎え。

その横にはトイレがあり、笠を被ってトイレの周りを、

お経を唱えながら一周すると下(しも)の悩みに良いらしい。

ホンマか?(笑)

【本堂】

靴を脱いで本堂内に入ります。

本堂も庫裏と同じく平成15年(2003)に再建されたもの。

拝観料無しでも堂内には入れますが、

祈祷券が無いと内陣の椅子には座れない雰囲気。

疎外感に包まれたので千円を支払い祈祷券購入。(^^;

名前と住所、家内安全、交通安全等の祈祷内容を紙に書く。

たった千円では個人個人の祈祷をしていられないので、

後で雲水さん達が御本尊の前で名前と祈祷内容を読み上げられるのでしょう。

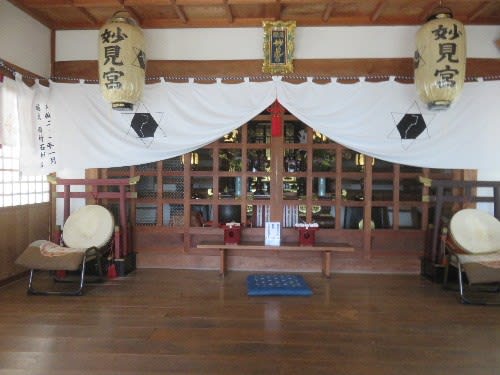

【内陣】

偉いさんの老僧の法話があり、

沢山の参拝者が熱心に聞かれていました。

それにしても年配の方ばっかりでしたね。(^^;

法話が終わった後、老僧がお話されていましたが、

現在の清水寺の貫主が以前、圓福寺に修行されていた縁で、

来年春の萬人講の時に来山されるそうです。

来年の4月20日は残念ながら平日の金曜日。

有給が取れれば参拝するのだが。

中央に達磨像、本尊の十六善神、釈迦三尊像、

向かって右側の位牌壇には釈迦十大弟子像等が祀られていました。

それにしても十六善神が御本尊なんて珍しい。

ここ以外無いような気がする。

【松籟の庭】

【庭園】

本堂から移動し奥に進むと建物の裏側に庭園があります。

奥には何やらお堂が見えます。

【書院】

こちらで抹茶がいただけます。

着物を着た女性達が中に居て500円を支払う。

【抹茶】

足腰が悪い年配者達に配慮して、

正座では無く低い椅子とテーブルでいただきます。

なかなか美味しい抹茶でした。(^^

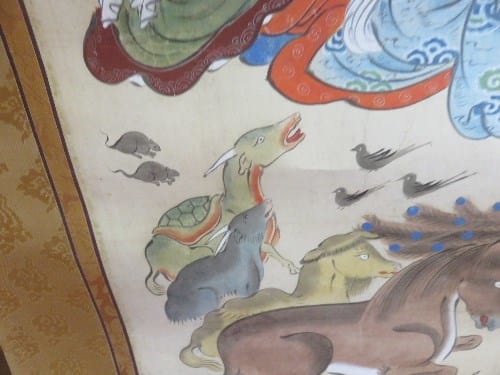

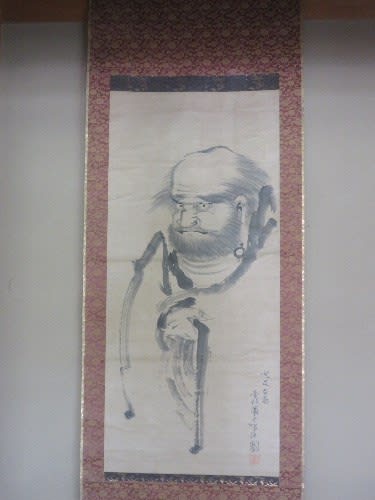

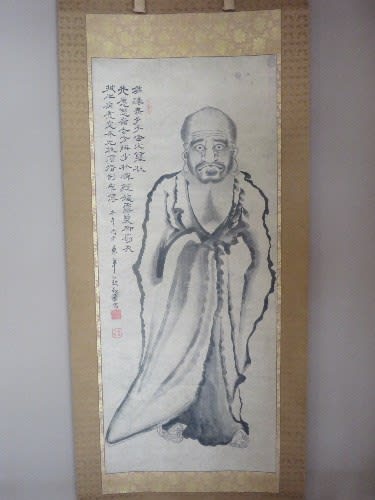

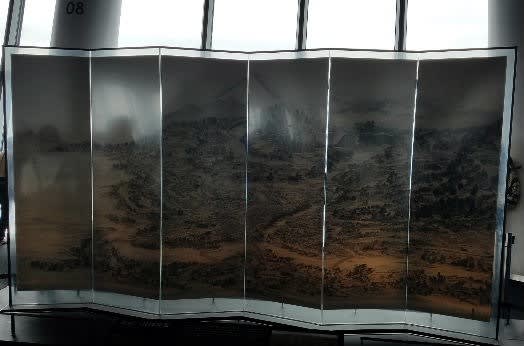

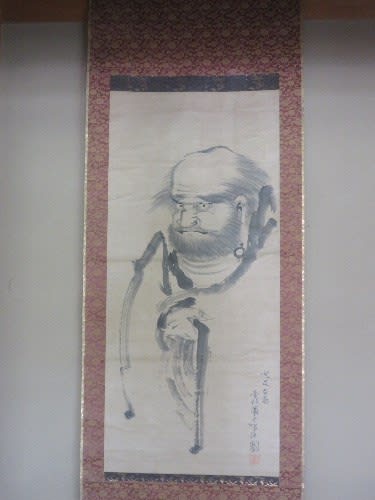

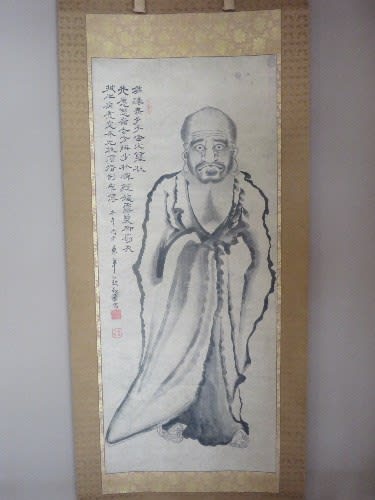

【掛軸】

確認したところ撮影OKです。

それでは遠慮なく。(^^

臨済宗寺院の掛け軸は渋くていい。

【回廊】

お抹茶をいただき書院を後にする。

まだまだ奥に進ます。

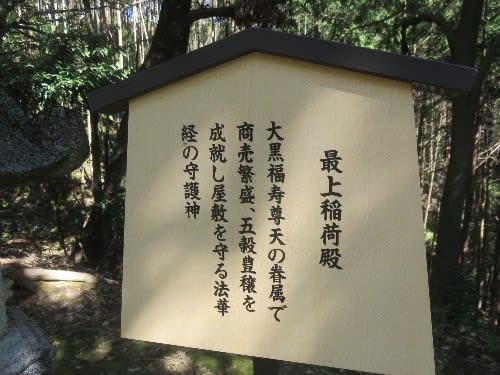

【鎮守社】

【渡り廊下】

【伏虎窟】

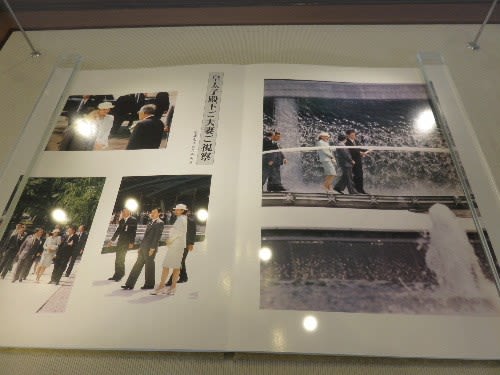

大徳寺5代管長見性宗般老師(円福寺14世)が、

有栖川宮威仁親王殿下の帰依を受けられた御縁で、

東京の有栖川宮家にあった建物を高松宮殿下から下賜されたもの。

こちらで食事券を購入した人達が食事をする場所です。

食事券が無い人でも汁物とお茶の御接待がありますが、

私は辞退させていただきました。

やっぱりお弁当が無いと寂しいから。(^^;

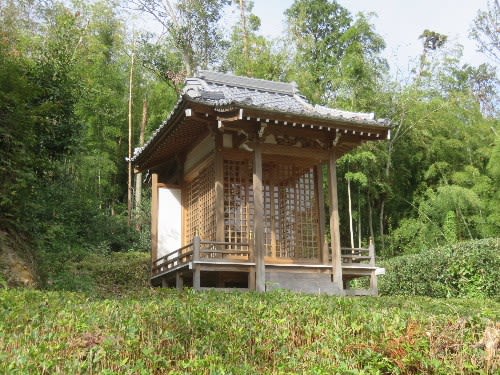

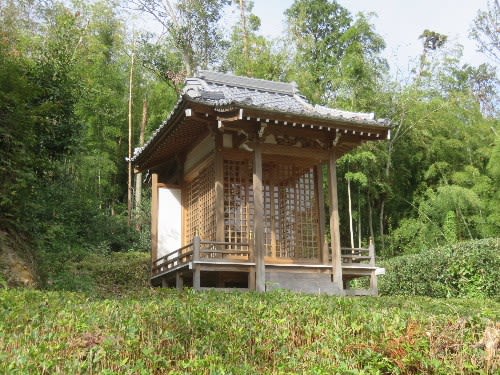

【御堂】

これの名前を失念した。(^^;

ネットで調べても分からん。(泣)

【茶室】

【松籟の庭】

【浴室】

この浴室前を通って拝観終了。

またバスに揺られ樟葉駅へ戻ります。

【山門】

初めて万人講で拝観出来た圓福寺。

いろいろ面白い参拝でしたね。

【御朱印】