私は目的の寺社に参拝する前にマップで近隣の寺社を探している。

こういう人は多いと思う。

今回、マップ左上の大和文化館に行くからには、

近くの寺社を探すと一つありました。

それがあやめ池神社という神社です。

昔は近くにあやめ池遊園地があったり、

奈良県で一番土地価格が高い高級住宅地の学園前の近くに鎮座しています。

所在地:奈良県奈良市あやめ池南9丁目

御祭神:市杵島姫命・菅原道真・野見宿禰

創建:元禄時代

【由緒】

日本書紀推古天皇15年(607)の条に是の歳の冬に、

倭国に高市池・藤原池・肩岡池・菅原池を作るとあり、

神社創建以前から蛙股池の守護神として弁財天小祠が存在していた。

元禄時代になって喜光寺の鎮守菅原天満宮の境内社として奉斎される。

昭和2年(1927)あやめ池遊園地の開設に伴い神殿と拝殿が造営されるが、

戦後の混乱で荒廃。

昭和55年(1980)宮司の依頼に応じた地元自治会有志が復興事業に着手、

菅原道真公と野見宿弥命を合祀し、大祭などの諸行事を復興させる。

昭和56年(1981)社殿、石鳥居、手水舎が造営される。

以来、定期的に祭事が催され地域の氏神として慕われている。

【鳥居】

神社は突き当たりにありますが、

駐車場無しでなおかつ軽自動車ならなんとかUターン出来る場所で、

私の車はUターン出来ませんでした。

とりあえず車は邪魔にならない突き当たりに停めましたが、

数百メートルをバックで帰るハメになることを覚悟して参拝開始。

【狛犬】

【拝殿】

こじんまりとした神社です。

【本殿】

【境内社】

参拝は以上です。

あっという間に終了。

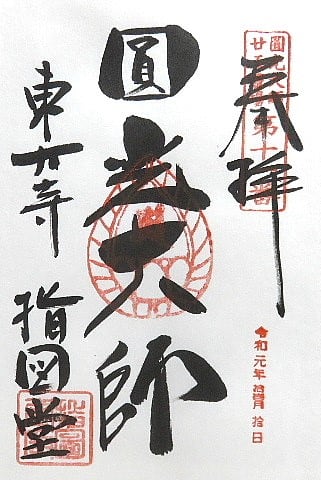

御朱印は無いと思います。

【蛙股池】

神社の周りは大きい池があるのでちょっと散策。

【サギ】

【鴨】

【蛙股池】

蛙股池には綾女橋という大きな橋がかかっており、

池の反対側には大和文華館が見えます。

【サギ】

30倍ズーム出来るデジカメで撮りましたが、

デジカメでこれだけ撮れれば満足です。(^^

さぁ、家に帰ろう。