2019年2月3日訪問。伊勢原駅から大山阿夫利神社や大山寺行く時にバスを利用します。路線途中に「大神宮前」というバス停があって、以前から気になってたので寄ってみた。

14時1分到着。

なんか、境内に紅白の幕を張ったお立ち台があるんですけど〜?

あっ!今日は2月3日だった。豆まきがあるんだっ!そこここに散らばってる人は、境内でぼ〜っと日向ぼっこしてるのではなく、豆まき開始を待ってるんだ。

そこここ大きなイチョウ。

神明造りの本殿が2つ並ぶ。こちらは外宮。

伊勢原市の保存樹木のケヤキ。

道祖神。

裏手を見に行ったら、角に大きめの木があった。

説明板発見:伊勢原大神宮

御祭神:内宮 天照大御神 外宮 豊受姫大神

御神徳:縁結び 夫婦円満 子宝 万事円満

御由緒:当社の創建は、江戸時代初期の元和年間(1615−1624)のことであると伝えられています。

元和6年(1620)伊勢の国の人、山田曾右衛門と鎌倉の人。湯浅清左衛門は、大山参詣の途中、千手原という松原に一夜の宿を求めたところ、水音を聞いて開墾可能であることを悟り、当時このあたりを支配していた中原代官成瀬五左衛門の許可を得て、開墾に着手したのです。そこにだんだんと粕屋あたりより人が集まり現在の伊勢原市街の基礎が形成されました。曾右衛門は、この新しい開拓地の鎮守として、故郷である伊勢の神宮の神様を勧請し、奉祭することにいたしました。こうして創建された当社の御祭神に由来して当地は伊勢原と呼ばれるようになりました。

伊勢の神宮では、天照大御神が内宮に、豊受姫大神が外宮にそれぞれ奉祭されています。当社もこれにならい両宮が別々に奉祭されています。全国でも珍しい社殿構造は、江戸時代に編集された「新編相模風土記稿」にもみられ、創建以来の伝統として現在も受け継がれております。境内には神宮遥拝所が設けられ、当地より伊勢の神宮をお祭りすることができます。

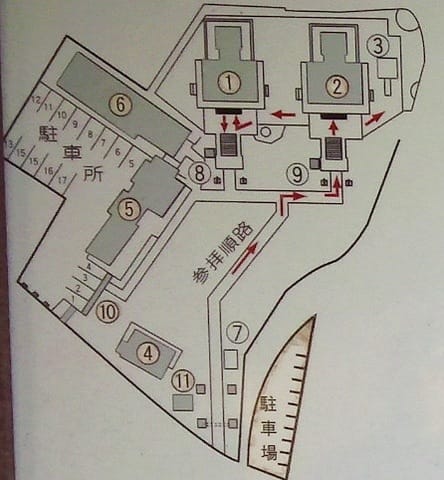

境内見取り図

1)内宮2)外宮3)春日神社4)神楽殿5)社務所6)参集所7)手水舍8)旧内宮跡9)旧外宮跡10)車祓之所11)稲荷総社

<ご参拝の順路>

まず外宮次に内宮。伊勢の神宮では正式には「外宮先祭」といって天照大御神が「われを祭らむには先ず豊受大神を祭れ」と託宣されたことにより外宮からお祭りします。これにならい当社でも外宮・内宮の順にお参りします。

時刻は14時10分、バス停へ。バスが来るのを待ちながらふと大山に目をやると、朝には雪が積もって真っ白だったのに、既に融けてしまったのか山の頂辺りが白くない。やっぱな〜、暖かいと思ったんだ〜。

ちなみに、豆まきは15時から〜だったようで、タクシーやバスで徐々に人が集まり始めてました。右の足首が不安なので、私はおとなしく帰途についた。

14時1分到着。

なんか、境内に紅白の幕を張ったお立ち台があるんですけど〜?

あっ!今日は2月3日だった。豆まきがあるんだっ!そこここに散らばってる人は、境内でぼ〜っと日向ぼっこしてるのではなく、豆まき開始を待ってるんだ。

そこここ大きなイチョウ。

神明造りの本殿が2つ並ぶ。こちらは外宮。

伊勢原市の保存樹木のケヤキ。

道祖神。

裏手を見に行ったら、角に大きめの木があった。

説明板発見:伊勢原大神宮

御祭神:内宮 天照大御神 外宮 豊受姫大神

御神徳:縁結び 夫婦円満 子宝 万事円満

御由緒:当社の創建は、江戸時代初期の元和年間(1615−1624)のことであると伝えられています。

元和6年(1620)伊勢の国の人、山田曾右衛門と鎌倉の人。湯浅清左衛門は、大山参詣の途中、千手原という松原に一夜の宿を求めたところ、水音を聞いて開墾可能であることを悟り、当時このあたりを支配していた中原代官成瀬五左衛門の許可を得て、開墾に着手したのです。そこにだんだんと粕屋あたりより人が集まり現在の伊勢原市街の基礎が形成されました。曾右衛門は、この新しい開拓地の鎮守として、故郷である伊勢の神宮の神様を勧請し、奉祭することにいたしました。こうして創建された当社の御祭神に由来して当地は伊勢原と呼ばれるようになりました。

伊勢の神宮では、天照大御神が内宮に、豊受姫大神が外宮にそれぞれ奉祭されています。当社もこれにならい両宮が別々に奉祭されています。全国でも珍しい社殿構造は、江戸時代に編集された「新編相模風土記稿」にもみられ、創建以来の伝統として現在も受け継がれております。境内には神宮遥拝所が設けられ、当地より伊勢の神宮をお祭りすることができます。

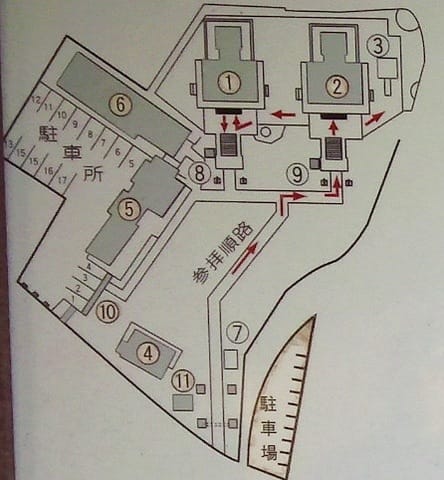

境内見取り図

1)内宮2)外宮3)春日神社4)神楽殿5)社務所6)参集所7)手水舍8)旧内宮跡9)旧外宮跡10)車祓之所11)稲荷総社

<ご参拝の順路>

まず外宮次に内宮。伊勢の神宮では正式には「外宮先祭」といって天照大御神が「われを祭らむには先ず豊受大神を祭れ」と託宣されたことにより外宮からお祭りします。これにならい当社でも外宮・内宮の順にお参りします。

時刻は14時10分、バス停へ。バスが来るのを待ちながらふと大山に目をやると、朝には雪が積もって真っ白だったのに、既に融けてしまったのか山の頂辺りが白くない。やっぱな〜、暖かいと思ったんだ〜。

ちなみに、豆まきは15時から〜だったようで、タクシーやバスで徐々に人が集まり始めてました。右の足首が不安なので、私はおとなしく帰途についた。