2019.2.24の散歩は巨木探訪ですが、せっかく浜離宮恩賜庭園にいるのだから、ちょっと脱線して歴史散歩をしたいな〜。で、潮入の池の岸に並ぶ5本のトウカエデを鑑賞した後、4つの御茶屋を見学へ。

トップ画像は燕の御茶屋です。燕の御茶屋は平成27年(2015)に史料に基づき復元されました。外からそっと中を見ました。中には入れません。

説明板発見:『燕の御茶屋」は11代将軍家斉の時代の天保5年(1834)までに建てられたもので、室内には将軍が座るための上段が構えられ、将軍自身が接客・利用するための建物であったと思われます。「燕」の由来は燕型の釘隠金具が使われていたことや燕子花(かきつばた)が由来とも言われていますが詳細は不明です』

次は鷹の御茶屋です。いただいたチラシによりますと「11代将軍家斉の時代に建てられた鷹の御茶屋は、平成30年(2018)に復元。こちらは内部の見学が出来ます。「鷹」の御茶屋は寛政7年(1795)頃に建設され、将軍が鷹狩りを行う際の、待合や休憩所として利用されていたと考えられます。

他の御茶屋とは異なり、茅葺屋根や、内部の土間叩き(将軍が鷹狩りの合間に野間支度のまま立ち寄れるように広い土間があった)が特徴の、農家風の佇まいの建物です。」とあります。

画像の右を回り込むと鷹部屋がありました。

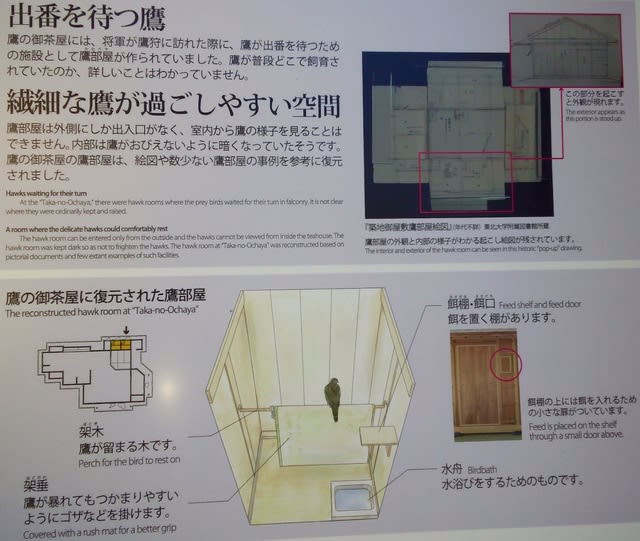

初見で足が止まったけど、じっくり見ると等身大の鷹人形でした。鷹部屋の表面に貼られてるガラスに庭が反射して分かりにくいのですが、架木(鷹が留まる木)と餌棚、架垂(鷹が暴れてもつかまりやすいようにゴザをかける。再現してあるのは畳表を使ってる。

鷹部屋は珍しいなあ。

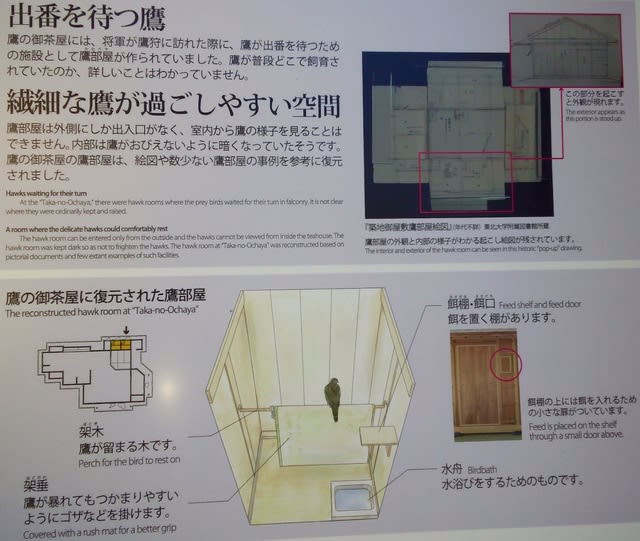

鷹部屋の説明です。

鷹部屋の説明です。

江戸時代の鷹狩りのやり方が図解してあります。基本囮のアヒルで鴨を引き掘りにおびき寄せ、土手から鷹や網で捕る猟です。

ちなみに、鷹の御茶屋の建設の様子を10分間のテレビ番組にしてエンドレス放映してました。史料に基づき忠実に復元してるので、昔の建物の建て方が興味深かったです。

ちなみにいただいたパンフレットによりますと、「歴代の将軍たちは『御茶屋』で賓客と共に景色を楽しみながら食事をしたり、調度品を鑑賞したりするなどして過ごす他、鷹狩りの際は休憩場所としても使用していました。

こちらは将軍が休憩や暖を取る際に腰を掛けるための畳敷きの上段です。

次は松の御茶屋です。手前に船着場がありますね。潮入の池は海水を引き入れており、潮の干満のよって池の趣きがかわる趣向です。江戸の庭園では唯一現存する海水の池だとパンフレットには書いてありましたが、どこかで池が満ち引きする池を見た気がするのだけど、思い出せない〜。どこでだっけ?ちなみに、いただいたパンフレットによりますと、浜離宮恩賜公園は北を築地川・南を汐留川・東を東京湾・西は濠です。

画像は大手門を入ってすぐ、三百年の松の先、内堀と築地川を繋ぐ場所。舟で出入りできたんですね。

松の御茶屋も11代将軍家斉の時代に建てられたものを平成22年(2010)の復元されました。実は2009年9月に浜離宮を訪問してまして、その頃には現在ある4つの御茶屋のうち中島の御茶屋しかなかったのね。

画像を見るとデッキに人影がありますね。中島の御茶屋では抹茶と和菓子のセット(有料)を楽しめる茶店です。

散策を再開。安永7年(1778)に築造された庚申堂鴨場へ向かいます。実は庭園見取り図には庚申堂鴨場は大きな池が描かれてますが、潮入の池の横堀沿いに歩いても鴨場は見えません。ただ小覗と引堀が何個か並んでました。

画像の中央の台形が小覗。画像の左手地面に伸びてるのは引掘です。

小覗は読んで字のごとく、中央に開けた小さな隙間を覗くのです。覗いた先は引掘。囮のアヒルが獲物の鴨をおびき寄せる仕組み。

こちらが猟の手順を図解したもの。

さて、ここで浜離宮恩賜庭園の歴史を紹介。いただいたパンフレットによりますと「徳川将軍家の庭園:海水を引き入れた潮入の池と、二つの鴨場を伝え、江戸時代には江戸城の『出城』としての機能を果たしていた徳川将軍家の庭園です。

承応3年(1654)、徳川将軍家の鷹狩り場に、4代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱重が、海を埋め立てて甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を建てました。

その後、綱重の子、綱豊(家宣)が6代将軍になったのを契機に、この屋敷は将軍家の別邸となり「浜御殿」と呼ばれるようになりました。以来、歴代将軍によって幾度かの造園と改修工事が行われ、11代家斉の時代にほぼ現代の姿の庭園が完成しました」

ここまでが浜離宮恩賜庭園が江戸の徳川将軍家のお庭だった時代です。明治に入ると浜離宮は皇室の離宮となります。

「『浜離宮』と名を変え、関東大震災や戦災によって、御茶屋などの数々の建造物や樹木が損傷し、往時の面影はなくなりましたが、昭和20年(1945)11月3日、東京都に下賜され、整備ののちに昭和21年(1946)4月から「浜離宮恩賜庭園」として公開されました。その後、昭和27年(1952)11月22日に「旧浜離宮庭園」として国の特別名勝および特別史跡に指定されました」とあります。

浜離宮には明治の面影も残ってます。

説明板発見:可美真手命(うましまでのみこと)

饒速日命(にぎはやひのみこと)の皇子で、神武天皇の東方遠征に従い、手柄をたてたと言われる軍神の銅像です。

明治27年(1894)明治天皇の銀婚式を記念して陸軍省が行った懸賞募集に当選した作品であります。台座には、佐野昭政策、すぐき長吉鋳と記されています」とありました。

銅像の側に芳梅亭という古民家が。ここさ、有料で貸し出しの建物でした。来歴はわからないけども、玄関口から建物を覗くとガラス窓があったので徳川のものじゃないかと。まあ浜離宮にあった徳川時代の建物は焼失し現存してないから〜。

うっかり浜離宮の歴史を楽しんでしまい、散策予定時間を大幅にオーバーしてしまった!時計がすでに11時なんだけど〜??と言っている!まずい〜〜。

今更だけど足早に大手門へ戻る。うっとりする石組みにまた足が止まってしまった〜。

おまけ:

江戸の鴨猟の方がシステマちっくに思える。ちなみに、ラクロスっぽい網も実物大で展示されてます。

トップ画像は燕の御茶屋です。燕の御茶屋は平成27年(2015)に史料に基づき復元されました。外からそっと中を見ました。中には入れません。

説明板発見:『燕の御茶屋」は11代将軍家斉の時代の天保5年(1834)までに建てられたもので、室内には将軍が座るための上段が構えられ、将軍自身が接客・利用するための建物であったと思われます。「燕」の由来は燕型の釘隠金具が使われていたことや燕子花(かきつばた)が由来とも言われていますが詳細は不明です』

次は鷹の御茶屋です。いただいたチラシによりますと「11代将軍家斉の時代に建てられた鷹の御茶屋は、平成30年(2018)に復元。こちらは内部の見学が出来ます。「鷹」の御茶屋は寛政7年(1795)頃に建設され、将軍が鷹狩りを行う際の、待合や休憩所として利用されていたと考えられます。

他の御茶屋とは異なり、茅葺屋根や、内部の土間叩き(将軍が鷹狩りの合間に野間支度のまま立ち寄れるように広い土間があった)が特徴の、農家風の佇まいの建物です。」とあります。

画像の右を回り込むと鷹部屋がありました。

初見で足が止まったけど、じっくり見ると等身大の鷹人形でした。鷹部屋の表面に貼られてるガラスに庭が反射して分かりにくいのですが、架木(鷹が留まる木)と餌棚、架垂(鷹が暴れてもつかまりやすいようにゴザをかける。再現してあるのは畳表を使ってる。

鷹部屋は珍しいなあ。

鷹部屋の説明です。

鷹部屋の説明です。

江戸時代の鷹狩りのやり方が図解してあります。基本囮のアヒルで鴨を引き掘りにおびき寄せ、土手から鷹や網で捕る猟です。

ちなみに、鷹の御茶屋の建設の様子を10分間のテレビ番組にしてエンドレス放映してました。史料に基づき忠実に復元してるので、昔の建物の建て方が興味深かったです。

ちなみにいただいたパンフレットによりますと、「歴代の将軍たちは『御茶屋』で賓客と共に景色を楽しみながら食事をしたり、調度品を鑑賞したりするなどして過ごす他、鷹狩りの際は休憩場所としても使用していました。

こちらは将軍が休憩や暖を取る際に腰を掛けるための畳敷きの上段です。

次は松の御茶屋です。手前に船着場がありますね。潮入の池は海水を引き入れており、潮の干満のよって池の趣きがかわる趣向です。江戸の庭園では唯一現存する海水の池だとパンフレットには書いてありましたが、どこかで池が満ち引きする池を見た気がするのだけど、思い出せない〜。どこでだっけ?ちなみに、いただいたパンフレットによりますと、浜離宮恩賜公園は北を築地川・南を汐留川・東を東京湾・西は濠です。

画像は大手門を入ってすぐ、三百年の松の先、内堀と築地川を繋ぐ場所。舟で出入りできたんですね。

松の御茶屋も11代将軍家斉の時代に建てられたものを平成22年(2010)の復元されました。実は2009年9月に浜離宮を訪問してまして、その頃には現在ある4つの御茶屋のうち中島の御茶屋しかなかったのね。

画像を見るとデッキに人影がありますね。中島の御茶屋では抹茶と和菓子のセット(有料)を楽しめる茶店です。

散策を再開。安永7年(1778)に築造された庚申堂鴨場へ向かいます。実は庭園見取り図には庚申堂鴨場は大きな池が描かれてますが、潮入の池の横堀沿いに歩いても鴨場は見えません。ただ小覗と引堀が何個か並んでました。

画像の中央の台形が小覗。画像の左手地面に伸びてるのは引掘です。

小覗は読んで字のごとく、中央に開けた小さな隙間を覗くのです。覗いた先は引掘。囮のアヒルが獲物の鴨をおびき寄せる仕組み。

こちらが猟の手順を図解したもの。

さて、ここで浜離宮恩賜庭園の歴史を紹介。いただいたパンフレットによりますと「徳川将軍家の庭園:海水を引き入れた潮入の池と、二つの鴨場を伝え、江戸時代には江戸城の『出城』としての機能を果たしていた徳川将軍家の庭園です。

承応3年(1654)、徳川将軍家の鷹狩り場に、4代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱重が、海を埋め立てて甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を建てました。

その後、綱重の子、綱豊(家宣)が6代将軍になったのを契機に、この屋敷は将軍家の別邸となり「浜御殿」と呼ばれるようになりました。以来、歴代将軍によって幾度かの造園と改修工事が行われ、11代家斉の時代にほぼ現代の姿の庭園が完成しました」

ここまでが浜離宮恩賜庭園が江戸の徳川将軍家のお庭だった時代です。明治に入ると浜離宮は皇室の離宮となります。

「『浜離宮』と名を変え、関東大震災や戦災によって、御茶屋などの数々の建造物や樹木が損傷し、往時の面影はなくなりましたが、昭和20年(1945)11月3日、東京都に下賜され、整備ののちに昭和21年(1946)4月から「浜離宮恩賜庭園」として公開されました。その後、昭和27年(1952)11月22日に「旧浜離宮庭園」として国の特別名勝および特別史跡に指定されました」とあります。

浜離宮には明治の面影も残ってます。

説明板発見:可美真手命(うましまでのみこと)

饒速日命(にぎはやひのみこと)の皇子で、神武天皇の東方遠征に従い、手柄をたてたと言われる軍神の銅像です。

明治27年(1894)明治天皇の銀婚式を記念して陸軍省が行った懸賞募集に当選した作品であります。台座には、佐野昭政策、すぐき長吉鋳と記されています」とありました。

銅像の側に芳梅亭という古民家が。ここさ、有料で貸し出しの建物でした。来歴はわからないけども、玄関口から建物を覗くとガラス窓があったので徳川のものじゃないかと。まあ浜離宮にあった徳川時代の建物は焼失し現存してないから〜。

うっかり浜離宮の歴史を楽しんでしまい、散策予定時間を大幅にオーバーしてしまった!時計がすでに11時なんだけど〜??と言っている!まずい〜〜。

今更だけど足早に大手門へ戻る。うっとりする石組みにまた足が止まってしまった〜。

おまけ:

江戸の鴨猟の方がシステマちっくに思える。ちなみに、ラクロスっぽい網も実物大で展示されてます。