国学院大学博物館の特別展「神に捧げた刀ー神と刀の2000年」2019.1.22-3.16の催しを知ったのは、WEBのイベントチェッカーさんです。そこに国学院 刀剣展と出てまして、お正月にNHKプレミアムで刀剣スペシャルの番組を視聴してたので興味を持ち検索。すると、国学院大学の博物館は入館無料で見学出来る!とあったので、2019年2月17日の1日乗降り自由の東急ワンデーチケット(660円)を使い、刀剣展と巨木3本を見物し、腰痛右足痛の状態チェック散歩に出かけました。

今、刀剣乱舞というゲーム萌えの女性が、モデルの刀剣を求めて日本全国に散らばる刀剣巡礼ブームと、NHKの刀剣スペシャルの番組で紹介されていたので、さぞ客が多いだろうと開館時間の10時に合わせて行ったらば、誰もいない!拍子抜けでした。もしかして、この刀剣展には刀剣乱舞のモデルの刀は展示されてないのか?とワクワク気分が一気に盛り下がる。でもさ、そもそも私は刀剣乱舞をプレイしたことないから「刀」というか「神剣」が見れたらそれで十分じゃん!と気分を上げて入館しました。

ここで大事なことを書きます。

国学院大学博物館特別展「神に捧げた刀ー神と刀の2000年」展は展示作品全て撮影禁止です。しかし、それではSNSとかで集客につながらないので、展示作品の6本の刀をプリントした布を壁に垂らし、その前に撮影コーナー(自分が刀剣を持ったテイで撮影を楽しむ)を設置してありました。

ピックアップした刀は箱根神社所蔵・源義経奉納、薄緑丸

北澤八幡神社所蔵・原品石上神宮出土ふつの霊大刀(写)

鶴岡八幡宮所蔵・北条氏綱奉納、太刀銘相州住綱家作 同じく鶴岡八幡宮所蔵・北条氏綱奉納、太刀銘相州住康國作

鹿島神宮所蔵・徳川頼房奉納、太刀銘景安

久能山東照宮所蔵・昭和の名工宮入り昭平作ソハヤノツルキウツスナリの6本です。

この展覧会の特筆すべきは、刀と一緒に刀が出てくる書物の展示があること。例えば鎌倉時代の吾妻鏡のあるページを開き、そこに登場する曽我兄弟の仇討ち場面で、曽我兄弟が振るった太刀の記述。実はこの太刀は後に源頼朝の所蔵になり、箱根神社に一旦は奉納され、後に頼朝が弟の義経に貸し出し、義経が「薄緑丸」と命名するのですが、その実物か展示中の薄緑丸です。といった具合です。併せて仇討ち場面の絵巻も展示。

歴史好きならぐっとくる展示法です。刀萌え女子だけでなく、刀にまつわる言われを書物で補完するスタイルはいい。もっとやれ!特にトーハク所蔵の刀剣もやってくれ!

ただし、展示書物には貴重なものも多く、展示期間を限っての展示もあるので事前に問い合わせてから行くと確実です。確か薄緑丸の出てくる平家物語は、展示後期(2月20日〜3月16日)期間限定展示であの旨を知らせる紙があっただけで残念だったんだよね。

もひとつ残念だったのは、期待以上に国学院大学博物館の所蔵品のあれこれが多くて興味深く見学出来たものの、他の博物館ではまず見られない神饌の実物大レプリカや実物大護摩壇レプリカの撮影が禁止だったこと。テレビ番組で神社の禰宜さんが神饌を捧げる場面を見たことありますが、詳しく何をどんな風に並べて捧げてるのか?を見ることできるのって珍しいし、今時の神社へ行っても本殿は普段締めてます!というところも多くて謎だけが募るのでぜひとも撮影したかったのですが残念です。最近歳のせいか、記憶力が衰えてて、若いころのように見れば脳裏に焼き付けれる!なんてことはなくなってます。あ〜、あの頃の記憶力カムバック!!

あ。そういえば、天皇陛下の退位ご即位の行事のために建て、使用後すぐに壊される大嘗祭の建物群もだいぶんスケール大き目に再現したレプリカ展示がありました。ええ、最近ゴールデンウィークに行われる大嘗祭の予算削減しましょう!と話題になってて、本来のスケールでは次は行わないとかなんとか話題になってるやつですね。まさか、国学院大学の博物館にレプリカ展示してあるとは!でもこれも撮影禁止だったんだよね〜。

撮影OKの展示物もあります。考古学部門です。

仏像も展示されてます。

掛け仏は珍しいなあ〜。というか、中国では見たような気がするけど、日本にもあったのね。

板碑です。町の有形文化財にしばしば見られるやつです。

私つい最近まで「板碑」という字面から、木製の碑文だと思ってました。木に墨で年代とか名前とか住所とか書いてあるとばっかり。で、それが全くの勘違いと知ったのは、先日訪問した海老名市の郷土博物館の案内人さんの話から。確か「長瀞の石は薄く剥がし易く、大概それを使ってる」とおっしゃってたような。この博物館には複数の板碑が並べてあって、どれも似た石材を使用してるからこれも長瀞産なのかも?

で、毛色の違う展示物。実はこれに「抱沢鷹」と書いてありましてね。最近WEB小説を読んでます。WEBは表示文字を拡大できるし、読むのに無料なものも多くお気に入りです。気に入った小説が商業誌になれば買えますし、買ったもののハズれな本がなくなるのでお気に入り。で、「抱沢鷹」です。これを家紋にした主人公は、現代から織田信長が本能寺で明智光秀に討たれる直前に転移した高校生でして、物語の中で「抱沢鷹」が出てくるんですよ。

小説って字面で流すことありますよね?なんとなく読み流してたのですが、私これを見る前まで「抱沢庵」と「抱沢鷹」を勘違いしてました。ど〜みても大根に見えないんだもの〜?

で、よくみるとたくあんじゃない。「沢鷹」と書いて「おもだか」と読みます。

んで?おもだかって何じゃ??教えてWIKI先生〜。

「沢鷹」の別名は勝軍草(かちいくさぐさ)。戦国の戦人向けのものでした。なんだかすっきり〜。ちなみにこの家紋は水野忠邦とかと同じです。

他にも校史のコーナーも撮影OKで、有栖川宮家所縁の展示物が多かった。撮影画像は手ぶれで画像紹介できませんが。

国学院大学の創立者は山田顕義です。あれ?山田顕義って確か〜?有名人の墓所巡りがマイブームだった時、山田顕義のお墓をみたような?その時は大隈重信の墓目当てだったから、文京区の護国寺ですね。すっきり。

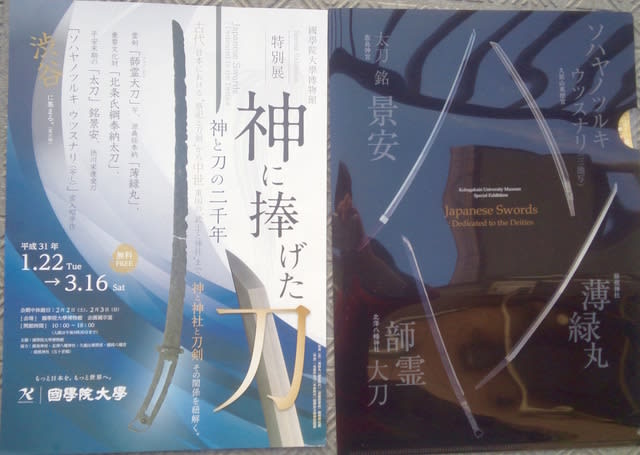

最後にミュージアムショップによってトップ画像の刀剣ファイル300円を購入。あと、国学院博物館のはにわハンコもゲット。思いがけず楽しく過ごしました。時刻は早くも11時10分。次に移動しなくては!

行きは金王神社さんに寄ったので順路を変えて渋谷駅を目指す。途中に校庭に大きな楠を見つけてどこだろう?と思ったら青山大学初等部と看板ありました。ここから六本木通りを下る。

イタリアのバイクメーカードッカディのショップを見つける。昔よくバイクマンガで目にした車体をここで見れるとは〜。ついつい嬉しくて撮影。

さて、渋谷駅に到着したものの、東急東横線乗り場はどこだろう?2階でないのは知ってる(私の知ってる東横線は、ハチ公前の階段を上がった2階から出てたんだけど)。

ウロウロして、安藤忠雄先生作品巡りした時の宇宙船のところを降りた地下に東横線の乗り場を見つけて驚愕!2階から地下に引っ越してたのか〜!線路ってどうなってるんだ〜〜!!

東急東横線乗車。自由が丘乗換。大井町線で終点大井町駅へ。池上通りを南下。着いたのは品川区光福寺さん。ここに樹高40メートル推定樹齢800年の大銀杏があるのです。

これ、本当に樹高40メートルあるなあ〜。すごい木だ。

今、刀剣乱舞というゲーム萌えの女性が、モデルの刀剣を求めて日本全国に散らばる刀剣巡礼ブームと、NHKの刀剣スペシャルの番組で紹介されていたので、さぞ客が多いだろうと開館時間の10時に合わせて行ったらば、誰もいない!拍子抜けでした。もしかして、この刀剣展には刀剣乱舞のモデルの刀は展示されてないのか?とワクワク気分が一気に盛り下がる。でもさ、そもそも私は刀剣乱舞をプレイしたことないから「刀」というか「神剣」が見れたらそれで十分じゃん!と気分を上げて入館しました。

ここで大事なことを書きます。

国学院大学博物館特別展「神に捧げた刀ー神と刀の2000年」展は展示作品全て撮影禁止です。しかし、それではSNSとかで集客につながらないので、展示作品の6本の刀をプリントした布を壁に垂らし、その前に撮影コーナー(自分が刀剣を持ったテイで撮影を楽しむ)を設置してありました。

ピックアップした刀は箱根神社所蔵・源義経奉納、薄緑丸

北澤八幡神社所蔵・原品石上神宮出土ふつの霊大刀(写)

鶴岡八幡宮所蔵・北条氏綱奉納、太刀銘相州住綱家作 同じく鶴岡八幡宮所蔵・北条氏綱奉納、太刀銘相州住康國作

鹿島神宮所蔵・徳川頼房奉納、太刀銘景安

久能山東照宮所蔵・昭和の名工宮入り昭平作ソハヤノツルキウツスナリの6本です。

この展覧会の特筆すべきは、刀と一緒に刀が出てくる書物の展示があること。例えば鎌倉時代の吾妻鏡のあるページを開き、そこに登場する曽我兄弟の仇討ち場面で、曽我兄弟が振るった太刀の記述。実はこの太刀は後に源頼朝の所蔵になり、箱根神社に一旦は奉納され、後に頼朝が弟の義経に貸し出し、義経が「薄緑丸」と命名するのですが、その実物か展示中の薄緑丸です。といった具合です。併せて仇討ち場面の絵巻も展示。

歴史好きならぐっとくる展示法です。刀萌え女子だけでなく、刀にまつわる言われを書物で補完するスタイルはいい。もっとやれ!特にトーハク所蔵の刀剣もやってくれ!

ただし、展示書物には貴重なものも多く、展示期間を限っての展示もあるので事前に問い合わせてから行くと確実です。確か薄緑丸の出てくる平家物語は、展示後期(2月20日〜3月16日)期間限定展示であの旨を知らせる紙があっただけで残念だったんだよね。

もひとつ残念だったのは、期待以上に国学院大学博物館の所蔵品のあれこれが多くて興味深く見学出来たものの、他の博物館ではまず見られない神饌の実物大レプリカや実物大護摩壇レプリカの撮影が禁止だったこと。テレビ番組で神社の禰宜さんが神饌を捧げる場面を見たことありますが、詳しく何をどんな風に並べて捧げてるのか?を見ることできるのって珍しいし、今時の神社へ行っても本殿は普段締めてます!というところも多くて謎だけが募るのでぜひとも撮影したかったのですが残念です。最近歳のせいか、記憶力が衰えてて、若いころのように見れば脳裏に焼き付けれる!なんてことはなくなってます。あ〜、あの頃の記憶力カムバック!!

あ。そういえば、天皇陛下の退位ご即位の行事のために建て、使用後すぐに壊される大嘗祭の建物群もだいぶんスケール大き目に再現したレプリカ展示がありました。ええ、最近ゴールデンウィークに行われる大嘗祭の予算削減しましょう!と話題になってて、本来のスケールでは次は行わないとかなんとか話題になってるやつですね。まさか、国学院大学の博物館にレプリカ展示してあるとは!でもこれも撮影禁止だったんだよね〜。

撮影OKの展示物もあります。考古学部門です。

仏像も展示されてます。

掛け仏は珍しいなあ〜。というか、中国では見たような気がするけど、日本にもあったのね。

板碑です。町の有形文化財にしばしば見られるやつです。

私つい最近まで「板碑」という字面から、木製の碑文だと思ってました。木に墨で年代とか名前とか住所とか書いてあるとばっかり。で、それが全くの勘違いと知ったのは、先日訪問した海老名市の郷土博物館の案内人さんの話から。確か「長瀞の石は薄く剥がし易く、大概それを使ってる」とおっしゃってたような。この博物館には複数の板碑が並べてあって、どれも似た石材を使用してるからこれも長瀞産なのかも?

で、毛色の違う展示物。実はこれに「抱沢鷹」と書いてありましてね。最近WEB小説を読んでます。WEBは表示文字を拡大できるし、読むのに無料なものも多くお気に入りです。気に入った小説が商業誌になれば買えますし、買ったもののハズれな本がなくなるのでお気に入り。で、「抱沢鷹」です。これを家紋にした主人公は、現代から織田信長が本能寺で明智光秀に討たれる直前に転移した高校生でして、物語の中で「抱沢鷹」が出てくるんですよ。

小説って字面で流すことありますよね?なんとなく読み流してたのですが、私これを見る前まで「抱沢庵」と「抱沢鷹」を勘違いしてました。ど〜みても大根に見えないんだもの〜?

で、よくみるとたくあんじゃない。「沢鷹」と書いて「おもだか」と読みます。

んで?おもだかって何じゃ??教えてWIKI先生〜。

「沢鷹」の別名は勝軍草(かちいくさぐさ)。戦国の戦人向けのものでした。なんだかすっきり〜。ちなみにこの家紋は水野忠邦とかと同じです。

他にも校史のコーナーも撮影OKで、有栖川宮家所縁の展示物が多かった。撮影画像は手ぶれで画像紹介できませんが。

国学院大学の創立者は山田顕義です。あれ?山田顕義って確か〜?有名人の墓所巡りがマイブームだった時、山田顕義のお墓をみたような?その時は大隈重信の墓目当てだったから、文京区の護国寺ですね。すっきり。

最後にミュージアムショップによってトップ画像の刀剣ファイル300円を購入。あと、国学院博物館のはにわハンコもゲット。思いがけず楽しく過ごしました。時刻は早くも11時10分。次に移動しなくては!

行きは金王神社さんに寄ったので順路を変えて渋谷駅を目指す。途中に校庭に大きな楠を見つけてどこだろう?と思ったら青山大学初等部と看板ありました。ここから六本木通りを下る。

イタリアのバイクメーカードッカディのショップを見つける。昔よくバイクマンガで目にした車体をここで見れるとは〜。ついつい嬉しくて撮影。

さて、渋谷駅に到着したものの、東急東横線乗り場はどこだろう?2階でないのは知ってる(私の知ってる東横線は、ハチ公前の階段を上がった2階から出てたんだけど)。

ウロウロして、安藤忠雄先生作品巡りした時の宇宙船のところを降りた地下に東横線の乗り場を見つけて驚愕!2階から地下に引っ越してたのか〜!線路ってどうなってるんだ〜〜!!

東急東横線乗車。自由が丘乗換。大井町線で終点大井町駅へ。池上通りを南下。着いたのは品川区光福寺さん。ここに樹高40メートル推定樹齢800年の大銀杏があるのです。

これ、本当に樹高40メートルあるなあ〜。すごい木だ。